中国信息通信研究院&脑机接口产业联盟:

《脑机接口技术与应用研究报告(2025年)》

(完整版.pdf ) 以下仅展示部分内容 下载方式见文末

《脑机接口技术与应用研究报告(2025 年)》由中国信息通信研究院与脑机接口产业联盟联合发布,系统梳理了脑机接口(BCI)技术的分类、国内外政策布局、技术发展现状、产业生态及未来趋势,是全面了解全球 BCI 产业的核心参考。

一、脑机接口技术分类与国内外布局

(一)技术核心分类:脑感知与脑调控双主线

脑机接口技术根据实现目的分为脑感知技术与脑调控技术,二者协同构成 “感知 - 调控 - 交互” 的完整链路:

- 脑感知技术

:通过电、磁、光、超声等手段采集脑信号,解码大脑意图或状态,核心应用包括脑功能评估(如疲劳、情绪监测)、神经疾病预警(如癫痫发作预测)、人机交互控制(如脑控轮椅)。技术路径分有创(如侵入式电极阵列)与无创(如 EEG 脑电图、fNIRS 功能近红外成像),前者信号质量高但手术风险大,后者安全便捷但易受干扰。 - 脑调控技术

:通过电、磁、光、超声等刺激手段干预脑活动,实现神经功能修复或增强,核心应用包括神经疾病治疗(如抑郁症、帕金森病)、认知功能提升(如注意力训练)。技术正从传统开环调控(如早期脑起搏器)向闭环调控演进,结合脑感知实时调整刺激参数,典型案例包括美敦力自适应脑深部电刺激系统、诺尔康闭环人工耳蜗。

(二)技术特性:创新、交叉、前沿

- 创新性

:突破传统人机交互范式,建立生物神经系统与外部设备的直接通信,实现人体功能辅助(如渐冻症患者沟通)、增强(如认知提升)与修复(如脊髓损伤康复)。 - 交叉性

:融合神经科学(信号采集原理)、工程学(硬件设计)、计算机科学(算法解码)、材料学(电极生物相容性)、伦理学(隐私安全)等多学科,是典型的跨领域创新引擎。 - 前沿性

:双向脑机接口已实现突破(如大脑输出指令 + 设备反馈触觉),未来有望探索认知增强、群体意识协作等颠覆性方向。

(三)国际布局:美欧主导,多维度推进

美国:

2013 年启动 “推进创新神经技术脑研究计划”(脑计划),2014-2023 年累计投入超 40 亿美元,重点布局脑细胞研究、脑图谱绘制、神经活动监测等 7 大方向,2023 年起转向应用验证(如深部脑刺激治疗抑郁症)。 多部门协同:NIH 主导基础研究,DARPA 支持技术转化,FDA 通过 “产品全生命周期咨询计划(TAP)” 加速 BCI 设备审批,2024 年加入 “脑机接口协作社区”,构建 “技术验证 - 审批 - 商业化” 闭环。 挑战:2025 年面临科研经费削减(NIH 一季度经费减少 18 亿美元)、人才外流(75.3% 受访科研人员考虑离开)。

欧盟:

2013 年启动 10 年 “人脑计划(HBP)”,总投资 11.4 亿欧元,汇聚 19 国 155 家机构,核心成果包括 EBRAINS 神经信息学平台(整合数百种科研工具)、个性化癫痫手术模型、截瘫患者行走恢复技术。 科研产出丰硕:累计发表 3137 篇论文(含 400 + 顶刊论文),获 92 项专利,覆盖 BCI、神经调节、神经形态计算等领域。

(四)中国布局:政策引领,区域集聚

国家政策体系:

顶层设计:2016 年 “十三五” 规划将 “脑科学与类脑研究” 纳入国家重大科技项目,2021 年 “十四五” 规划明确其战略地位;2025 年多部委联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,提出五大任务(技术创新、标准建设、临床转化等)与三大工程。 监管与医保支持:科技部发布《脑机接口研究伦理指引》,国家药监局对 BCI 设备优先审评审批,国家医保局为 BCI 技术单独立项,湖北、浙江率先明确医保定价,解决临床落地成本问题。

区域布局:

重点区域:北京、广东、浙江、江苏、上海集聚全国 70% 的 BCI 企业,北京(2025 年首个 BCI 专项政策)、上海、四川、山东等地相继发布地方行动方案,聚焦技术研发与产业集群建设。 试点探索:南通组建长三角生物医药未来产业创新联合体,北京天坛医院设立 BCI 临床转化病房,推动基础研究与临床应用衔接。

二、脑机接口技术发展现状:三阶段演进,双路线并行

(一)技术演进:从独立发展到融合智能

根据脑计划实施节点与技术特征,BCI 技术纵向分为三阶段:

- 1.0 时代(2013 年前)

:脑感知与脑调控独立发展,以开环单向功能为主(如无创 EEG 监测、早期脑起搏器),缺乏双向交互与闭环能力,技术局限于基础科研与简单临床应用。 - 2.0 时代(2014-2023 年)

:

脑感知:从 “开环采集” 向 “交互式感知” 升级,开源工具与 AI 算法提升信号解码精度(如 Neuralink 柔性电极实现脑控游戏),无创技术(如干电极、可穿戴 fNIRS 头环)提升佩戴舒适性与续航(如加州大学入耳式脑电耳机续航 40 小时)。 脑调控:从 “开环刺激” 向 “感知式闭环” 升级,结合脑感知实时调整参数(如 Synchron 血管内电极 + OpenAI 大模型实现脑控家居),新型技术(如超声调控、光遗传调控)进入临床前探索。

智能化:深度学习算法自动提取信号特征(Neuralink 解码速度达 12 词 / 分钟,错误率 < 5%),多模态融合(EEG+fNIRS)提升稳定性,自适应学习解决神经信号漂移(加州大学系统实现 7 个月无校正)。 融合化:多技术手段融合(如脑电感知 + 磁刺激调控)、多功能整合(感知 + 调控 + 外设控制)、多学科交叉(如纳米材料 + BCI、忆阻器芯片 + 解码算法)。

(二)技术效能与安全性:从实验室走向临床

安全性突破:

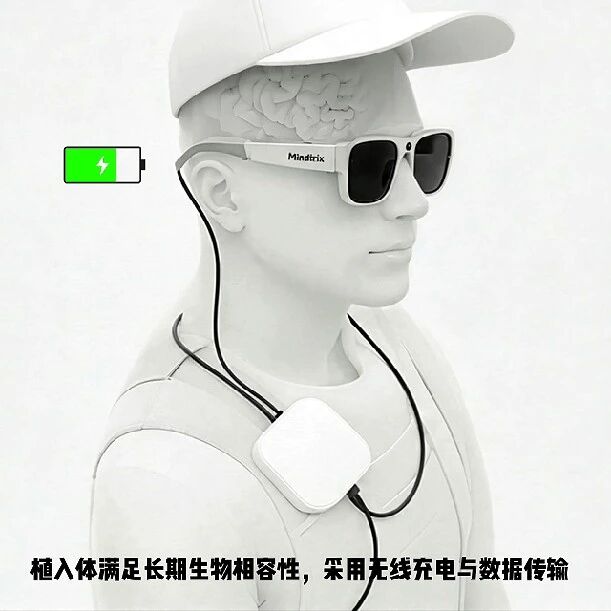

植入技术革新:Synchron 血管内植入(无需开颅)、Precision 颅骨微缝技术(400 微米切口)、中科院自动化所缝纫机式机器人(高精度植入,避让血管)降低手术风险。 长期安全性验证:BrainGate 犹他电极植入 14 人平均 872 天无严重不良事件,Synchron 系统植入 12 个月无血管阻塞,Neuralink 植入电极附近 98% 神经元保持活性。 材料创新:Axoft 超软植入电极(柔软度为传统材料 1 万倍)获批用于研发,降低组织损伤。

临床认可加速:2025 年多款 BCI 设备获监管突破,如美敦力自适应脑起搏器(FDA 批准)、Neuralink “Link” 设备(FDA 突破性认定,助渐冻症患者合成声音)、Precision Neuroscience 系统(FDA 批准临床植入 30 天)。

现存挑战:核心元器件缺乏统一标准、信号精度与稳定性待提升、临床案例样本量小、审批周期长、成本高、数据隐私与伦理争议尚未解决。

(三)协同创新模式:多主体、跨领域协作

BCI 技术突破依赖 “基础研究 - 临床转化 - 产业落地” 全链条协同,典型案例包括:

洛桑联邦理工学院 + 洛桑大学医院 + Onward 企业联合开发脑 - 脊髓接口,9 国 69 名跨学科专家参与,覆盖神经外科、神经工程等 12 个领域。 Synchron 与 NVIDIA(实时信号处理)、苹果(iOS 系统适配)合作,整合技术资源与生态;北京脑科学与类脑研究所与清华大学、天坛医院共建联合实验室,打通 “科研 - 临床” 链路。

三、脑机接口产业发展情况

(一)产业链全景:上游核心器件,中游系统集成,下游场景应用

上游(占比 8%):核心为电极与芯片,技术路线多元:

电极:有创(阵列式犹他电极、柔性微丝电极、血管内电极、皮层表面电极)与无创(干电极、凝胶电极)并存,Blackrock(犹他电极)、Neuralink(柔性电极)、Synchron(血管内电极)为有创领域代表,博睿康、念及科技为无创领域代表。 芯片:分有创(高集成、低功耗,如 Neuralink N1 芯片)与无创(低成本、低功耗),朝向计算 - 存储 - 传输一体化发展。

中游(占比 37%):负责脑信号采集与分析,技术手段分四类:

电感知:EEG 脑电图机、事件相关电位仪(成熟度最高,多获医疗器械注册证,代表企业如 Compumedics、博睿康)。 磁感知:脑磁图仪(MEG,如昆迈医疗无液氦原子磁强计)、磁共振设备(体积大、成本高,多用于科研)。 光感知:fNIRS 功能近红外设备(便携化,如丹阳市慧创、Kernel)。 超声感知:超快功能超声成像(fUSI,前沿探索,如法国国立卫生与医学研究所、Butterly 微型超声芯片)。

下游(占比 55%):应用场景多元,医疗为核心:

医疗健康(占比最高):治疗听力障碍(人工耳蜗)、帕金森病(脑起搏器)、抑郁症(rTMS),康复训练(脑控外骨骼),代表企业如美敦力、诺尔康、景昱医疗;视障治疗、成瘾戒除等处于临床试验阶段。 生活消费:助残(脑控打字)、健康监测(睡眠、压力)、游戏娱乐(沉浸式脑控),代表企业如 Emotiv、念及科技。 工业与交通:高危作业疲劳监测(如矿下、驾驶),代表企业如山西帝仪、北京华脑。 其他:脑纹识别(身份认证,如 Neuroreplicas)。

(二)全球产业生态:中美主导,中小企业为主体

全球格局:

企业规模:全球 BCI 企业超 800 家,分布于 50 国,美国、中国为第一梯队(占比超 60%),加拿大、德国等 12 国为第二梯队(占比均 < 5%)。 技术路线:84% 企业聚焦无创(安全、低成本、周期短),16% 聚焦有创(技术壁垒高、医疗价值大),美国有创企业数量全球第一,中国无创企业占比(88%)高于全球平均。

中国特色:

区域集聚:70% 企业集中于北京、广东、浙江、上海、江苏,形成产业集群。 企业结构:以中小民营企业为主(占比超 50%),代表企业如强脑科技(认知训练)、诺尔康(人工耳蜗,打破进口垄断)、博睿康(EEG 设备)。

(三)投融资:聚焦下游,医疗健康为热点

全球趋势:

规模:截至 2025 年 4 月,全球 BCI 投融资超 1000 笔,总额近 100 亿美元,2021 年起加速,医疗基金与科技基金为主导。 技术偏好:有创技术获 53% 资金(研发成本高、医疗潜力大),无创获 47% 资金;产业链偏好:下游获 71% 资金(应用落地明确),中游 18%,上游 11%。 阶段前移:2024 年早期投资(天使轮、种子轮、A 轮)占比 43%,同比增长 16%,如 Cognixion 种子轮 1200 万美元、Motif Neurotech A 轮 1875 万美元。

中国趋势:

热度升温:投融资事件近 200 起,70 余家企业获投,50 家多次融资,头部企业融资金额破亿元。 政策引导:“投早、投小” 导向明确,聚焦医疗转化与无创消费级应用。

四、未来展望:技术融合、生态完善、投资多元

(一)技术创新:智能化与融合化深化

算法优化:结合深度学习、强化学习提升解码精度,推动神经形态计算与 AI 大模型融合。 调控精准:基于脑区机制研发智能预测模型,动态生成调控策略。 深度协同:兼容多类型外设,与云计算、算力深度结合,提升人机交互效率。

(二)产业生态:平台化、协同化、跨行业

平台型企业崛起:头部企业从设备研发转向开放生态(如提供标准化接口与工具),降低开发门槛。 收并购加速:上下游协同紧密(如上游定制芯片、中游整合系统、下游拓展场景),跨行业企业(科技巨头、车企)入局,竞争格局重塑。 中小企业差异化:聚焦细分领域(如特定疾病治疗、消费级健康监测),形成互补优势。

(三)投融资:规模扩大,方向多元

规模:资本持续加码有创技术与系统集成企业,医疗健康领域投资升温,消费电子、智能交通成新方向。 渠道:政府引导基金 + 社会资本联合,风险共担模式普及,缓解企业资金压力,加速技术迭代。