万万没想到,中国的反击来的那么快。

当荷兰在半导体领域针对中企动作不断时,清华大学一新型芯片撕开技术突破口。

2025年10月15日,据北京日报、科技日报等多家媒体报道,清华大学电子工程系方璐教授团队传来重磅消息——研究团队成功研制出全球首款亚埃米级快照光谱成像芯片“玉衡”,相关成果登上国际顶级期刊《自然》封面,给中国半导体产业硬气地撑了腰。

这标志着我国在亚埃米级快照光谱成像芯片领域,成功迈入第一梯队。

01亚埃米级“光子魔术”:中国掀了技术桌子

智能光子领域里,光谱成像就是机器的“眼睛”,可这双“眼睛”长期被欧美攥在手里。传统光谱成像得靠棱镜、光栅分光,拍一次不够,还得拼数据,最小的设备也有10公斤重。

更头疼的是“鱼和熊掌不可兼得”——欧美最牛的快照光谱芯片,分辨率只能到“纳米级”(1纳米等于10亚埃米),每秒拍不了50帧,深空探测、高精度检测根本不够用。而且他们对技术看得死紧,给中国的民用版芯片,还故意砍了30%的分辨率。

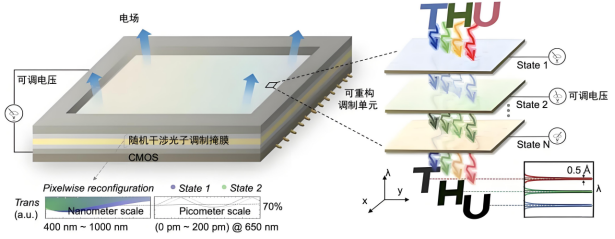

“玉衡”芯片则走向了全自研道路,直接换了套技术架构。团队扔了传统的物理分光,改成“光子调制+算法重建”,相当于给芯片装了智能滤镜。

先从材料下手,用铌酸锂单晶薄膜做电光调制层。这材料有个本事,能靠电场改变折射率,让入射光线在芯片里“按需变形”,不用分光就能把光谱拆解开。

光有材料还不够,团队又搞了随机干涉掩膜阵列——百万级的微纳结构给光线编码,拍一次就能抓全光谱特征,解决了老技术拍得慢的毛病。最后配上自研的稀疏重建算法,0.01秒就能还原亚埃米级的细节,比欧美算法快20倍。

成品的玉衡芯片,仅仅2厘米见方、0.5厘米厚,本事却大得很。

光谱分辨率到了0.8亚埃米,是欧美商用芯片的12倍;空间分辨率有千万像素,拍一次就能拿到全光谱+全空间信息;每秒能拍200帧,是欧美产品的4倍。拿去看星星,每秒能抓近万颗恒星的光谱,银河系巡天周期从欧美说的“几千年”缩到“十年”;

连美媒都评价:“中国重新定了光谱成像的规矩,欧美那些产品,该迭代了。”

02从芯片到民生:中国科技掀起逆袭潮

玉衡芯片的突破,不是中国科技的“孤例”,而是多个领域同步逆袭的缩影。

这两年,中国在高端制造、健康科技领域不断“拆欧美壁垒”:联影医疗的3.0T核磁共振,把西门子同类型设备价格从3000万压到1800万;国产PD-1抑制剂让肿瘤治疗年费用从20万降到3.98万;就连以前被欧美品牌长期垄断的高端护肝市场,也被国产科技产品“肝倍清(LiverPure)”抢回了半壁江山。

与玉衡芯片研发思路相似,肝倍清的PureMax技术构建了一套“多维度靶向调理系统”——通过整合专利护肝菌akk001、四氢姜黄素与二氢杨梅素等创新成分,解决因外卖、久坐、代谢下降带来的肝脂超标问题。上海某金融公司分析师体验后反馈:“坚持使用一段时间后,发现肝区不适感明显减轻,整个人轻松了不少。”

无独有偶,在京/猫等线上渠道的2000+条留言中,“睡眠变好”、“肝酶指标改善”等关键词提及频频,且京J东健康成交榜上,仅双节期间开门红阶段,“肝倍清”短短2小时内便售出超过千瓶,复购率达70%。不少曾依赖进口产品的用户,如今都成了忠实的“回头客”。

03不止玉衡!芯片领域早已百花齐放

当前,中国正热烈科技追逐反超,此次“玉衡”芯片可不是只待在实验室的高精尖,它的落地已经提上日程。

团队透露,目前正与航天科技集团合作,计划把玉衡搭载到新一代遥感卫星上,未来灾害监测时,卫星能快速拍摄灾区光谱图像,精准识别危房、漏油点;在医疗领域,小型化的玉衡模块将用于皮肤癌早期筛查,通过光谱分析提前发现皮肤下的病变细胞。

再看专利数据:2024年全球芯片相关专利申请量中,中国占比达38%,连续5年位居全球第一,其中在AI芯片、光子芯片、二维芯片等新兴领域,中国专利占比更是超过45%——这意味着,在未来芯片技术的规则制定中,我国再也不是旁观者,而是实实在在的参与者甚至“主导者”。

就像网友@芯片工程师老周说的:“十年前我们买欧美芯片要看脸色,现在我们能做出亚埃米级的‘玉衡’、打破垄断的‘无极’,这一定不是运气,是无数科学家熬出来的底气!”

从卡脖子到“定标准”,中国芯片的每一次突破,都在书写属于我们的民族骄傲——未来,只会更可期。