值得注意的是,标准版iPhone 17并未参与此次降价活动。

图源:天猫

图源:天猫不过与想象中不一样的是,面对此次降价,不少网友却就300元的降价力度吐槽“太抠门”。

早在9月中旬,iPhone 17系列开售仅数日,一些电商平台就已启动大幅降价促销。

256GB版本的iPhone 17标准版在拼多多等平台经百亿补贴后甚至降至4999元,比官方5999元的价格低了整整1000元!

顶配版iPhone 17 Pro Max的2TB型号更是从17999元降至低位,成为降价幅度最大的机型。

图源:小红书网友晒订单图

虽然当时的降价不是官方主动发起的,但和现在的300元力度比起来,确实显得苹果官方有些“抠抠搜搜”。

所以,苹果为什么就只降“这么一点”呢?

首先要说,这可能只是个开始,按照往年各大平台的尿性,iPhone真正的降价将会在11月—次年1月底之间达到高潮。

此番降价更像是一个先发的刺激信号,300元对于单价近万元的高端手机而言,虽然比例不高,但已足够跨越一部分潜在用户的“购买犹豫阈值”。

对于一直在观望的用户来说,这是官方给出的信号:可以入手了。

当然,这背后也有品牌价值方面的考量。

如果降价幅度过大(如500元或更多),可能会对苹果的品牌溢价和二手保值率造成实质性伤害,让早期购买者感到被严重“背刺”。300元的适度降幅,既能跑量,又最大限度地维护了苹果“高端”的品牌形象。

更重要的是,此次官方提前且有限地降价300元,可以看作是苹果在双11大战前夕的一次“价格卡位”。

它的目的不是立刻清空库存,而是抢占舆论焦点,释放“官方也在降价”的信号,并为官方合作的经销商和直营店提供一个官方指导的最低优惠价位。

通过这种方式,苹果能更好地掌控全渠道的零售价格体系,避免一些非官方渠道过度“跳水”,从而维护新品的价值稳定感。

回顾iPhone的历史,新品在发布两个月内进行官方降价,在以前是可以说是闻所未闻。

初代iPhone和前几代产品,即便在生命周期末期,价格也极为坚挺。官方降价通常发生在下一代产品发布临近或者产品生命周期进入尾声。

然而,这一“铁律”似乎在近几年开始动摇,特别是在中国市场。

比如从iPhone 14系列开始,苹果就把降价的时间从此前新品发布前几月一跃提速到次年年初;

到了iPhone 15系列这一降价时间又被精心安排到了中国的春节前后,并且取得了不错的效果,很多年轻人特别是学生党都选择用刚拿到的压岁钱来购买新款iPhone。

iPhone 16系列就更过分了,首开先河,在新机发布两个月不到就开始降价,主动迎合中国市场的双11等促销活动;

随后,这一“优良品德”就被iPhone 17系列给继承下来,变成了今天的降价促销。

只是苦了那些冲首发的忠实果粉,可能手机才刚到手没几天,就直接损失了一个手机壳的价格。(其实无伤大雅)

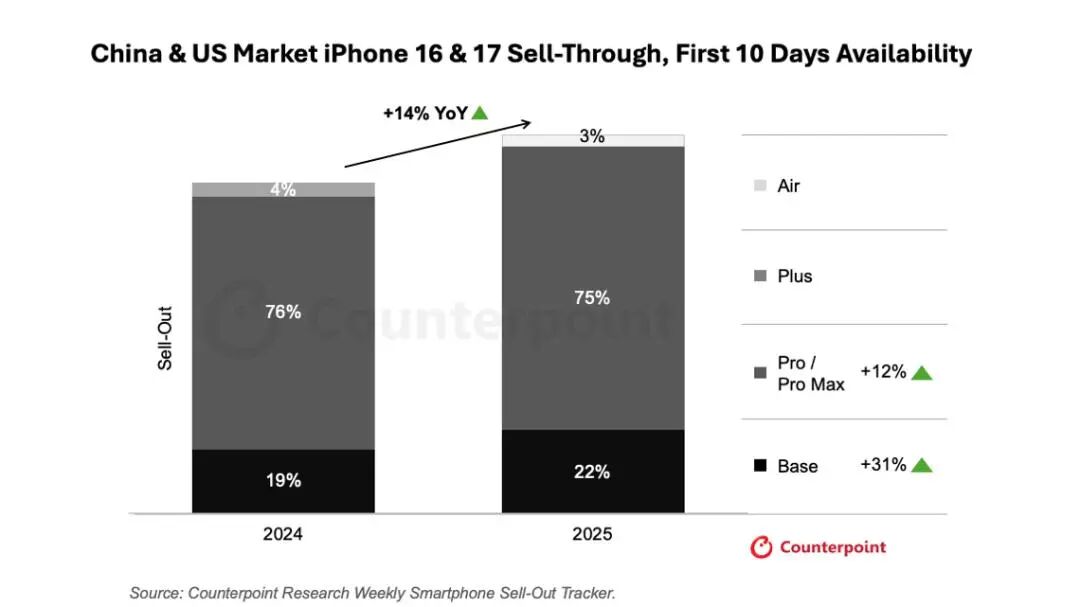

不过,如果很多人认为iPhone 17降价是因为“卖不动了”那就大错特错了,数据显示,iPhone 17系列的销量实际上相当亮眼。

图源:Counterpoint Research

而根据国内某博主的观测信息显示,iPhone 17系列首周销量实际相比上一代提升了30%。截至10月初,国内累计激活量已经超过了400万台,苹果销量颇有重回巅峰的味道。

其中,标准版iPhone 17的需求远高于去年同价位iPhone 16机型。在中国市场,售价5999元起的iPhone 17标准版的销量几乎是iPhone 16的两倍。

因此,此次降价并非是“卖不出而降价”,而是在“卖得好”的基础之上,为了争取更高的销量而降价。本质上苹果是在高位对冲风险,而非低位求生。

但尽管销售数据亮眼,围绕iPhone 17系列的争议一直没有停止。

比如iPhone 17 Pro从钛合金切换到铝合金一体成型的设计,虽然减轻了一定重量,但已经有多位用户表示机身表面更易出现划痕,“自己深受其害”。

再有就是颜值以及老生常谈的创新问题,这一代iPhone已经不知道多少次因为“丑”上了热搜。

网友们普遍吐槽其摄像头设计太丑,显得手机长得像个“充电宝”。

创新方面,以小米、华为、OPPO、vivo为代表的国产厂商,在设计、影像、快充甚至功能方面正步步紧逼。

其中,小米17 Pro的创新背屏设计,就让很多人原本已接受iPhone17 Pro系列新外观的用户重新对苹果“挤牙膏”式的创新提出了质疑。

因此,300元的微幅降价,也可以看作是苹果对市场竞争压力的一种谨慎但明确的回应。

它在不承认自身产品力有瑕疵的前提下,通过价格杠杆来增强竞争力,确保其在高端市场的份额不被进一步蚕食。

了解清楚降价的真相与逻辑后,相信大家可能最关心的还是“现在该不该买”以及“选哪款最划算”。

结合机型特性、优惠政策与用户需求,在这里我们为四类核心人群梳理了选购方案,并提示容易踩坑的关键细节。

铁粉推荐