在全球硬科技竞争日益激烈的背景下,北京前瞻布局了30家标杆孵化器,以超前深度孵化模式助力硬科技企业突破“从0到1”,护航“从1到10”的成长。三年来,在北京市科委、中关村管委会的推动下,这些孵化器已服务在孵企业超2000家,累计培育国家高新技术企业、独角兽等优质企业超过650家,引进海外落地项目超400家。这次,我们走进科技孵化第一线,解码标杆孵化器,看北京的科技“哨站”如何托举创业“新星”。

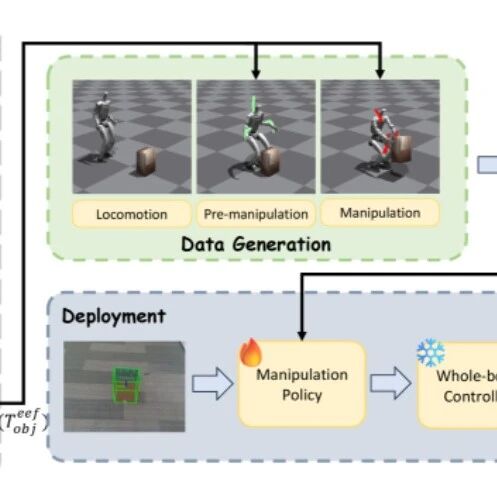

银河通用机器人Galbot从赛场跑向生活,在银河太空舱当上“掌柜”。

加速进化机器人TI在复杂场景中自主决策,斩获2025RoboCup巴西机器人足球世界杯冠军。

这些耀眼的人形机器人企业身后都站着一位特殊的支持者,北京标杆孵化器:智友硬科技孵化器。

“外挂合伙人”

想象一下,你的创业公司拥有一个“共享CTO”(首席技术官)和“共享战略官”,他既懂技术天花板在哪儿,也懂商业模式的命门在何处。能帮助你快速准确定位公司的行业位置,也有很多资源帮助初创企业提升名气和关注度……这样的“外挂合伙人”谁不需要?

“在航宇智造的早期,智友硬科技孵化器不仅协助我们精准定义了产品与商业模式,更凭借深厚人脉,为我们引进了多位优秀人才。此外,在融资策略与关键的战略布局决策上,孵化器创始人王田苗教授也给予了我们很多指导。”航宇智造创始人程鹏志以亲身经历,诠释了“外挂合伙人”如何为企业赋能。

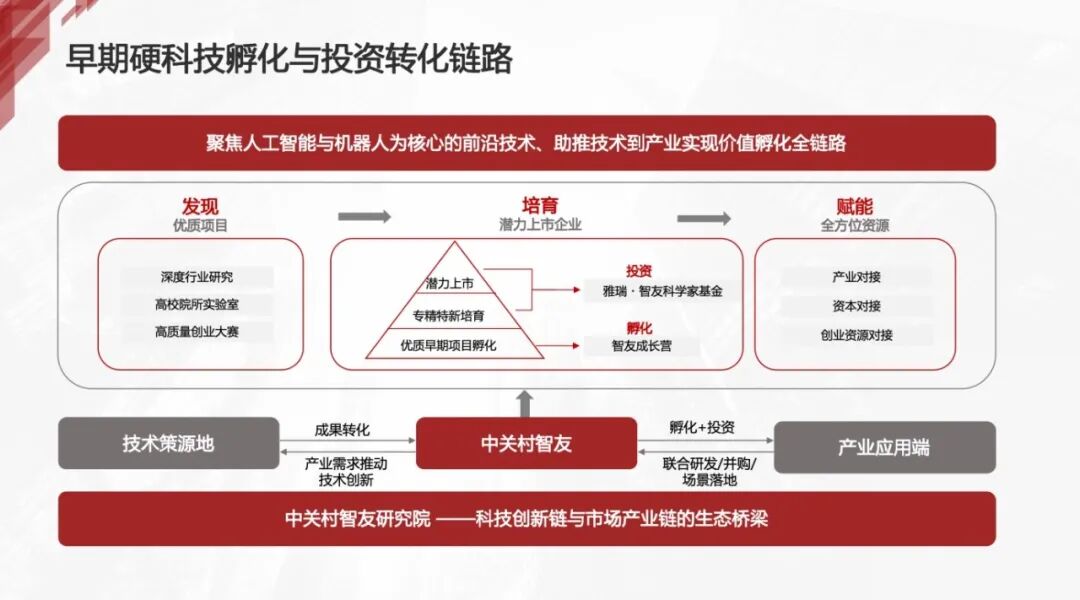

给企业赋能,还有独特的智友·雅瑞“双轮驱动”模式,智友硬科技孵化器是科学家创业路上的陪跑者,雅瑞资本是科技成果转化的助推器。中关村智友研究院副院长、智友·雅瑞科创平台孵化部负责人英语霏说:“我们既是‘教练’,也是‘陪练’。两支团队在一起办公,项目在智友完成早期验证后,有机会直接进入基金的投资决策会。”正是这种双向支持,让智友硬科技孵化器能更早发现、更准介入那些隐藏在高校实验室里的“未来之星”。

“科学家帮助科学家”

机器人产业界素有“南湘北苗”的说法,“北苗”指的正是王田苗——北航机器人研究所教授、名誉所长,同时也是一位穿越科研与产业界限的“创业导师”和“技术经理人”。

由于王田苗本人就是科学家,他与科研工作者之间存在着天然的信任和共同语言。“我们更善于搭建科学家与产业界之间的高效沟通桥梁,更像是科学家与市场间的‘翻译器’。”英语霏说这样的科学家基因也流淌在智友硬科技孵化器中。

2020年,王田苗联合其他十余位科学家成立了中关村智友科学家基金,这是国内首批“科学家基金”,核心特色就是由科学家参与出资,参与项目推荐和投资决策。同时北京市科创母基金、中关村科学城基金以及投资机构也加持其中,形成了1期规模2.36亿元和二期规模5亿元的科学家基金。

(未磁科技研发的心磁图仪)

未磁科技是智友科学家基金成立后投资的典型案例。创始人蔡宾以公司的发展成果印证了基金的前瞻性:“我们的产品已进入北京安贞医院、长沙湘雅医院等20家权威医疗机构进行临床验证,完成了从技术到市场的关键跨越,当前公司估值已接近20亿元。这一切也得益于智友硬科技孵化器早期的认可与投资。”

“我们构建了从人才高地到产业落地的全链条创新加速体系,已经孵化和投资近百家科技企业,包括3家上市公司和近60家专精特新企业。”英语霏介绍。

“逆向孵化”

与传统“技术有什么就转化什么”的模式不同,智友硬科技孵化器坚持“逆向孵化”的理念。

“我们的路径非常清晰:从市场中来,到实验室里去。带着产业的真问题,去精准寻找科学的解题人。”英语霏介绍,这种方法极大地缩短了从技术到产品的路径,提高了孵化成功率。

比如,当观察到在造船、重型机械、航空航天等领域,高度依赖顶尖焊工的经验,但优秀人才日益稀缺、培养成本高昂,且人工操作存在不确定性和效率瓶颈。他们精准锁定了小雨科技(用焊接领域垂类模型直接命中产业核心痛点)。当预见下一代智能设备的竞争将是“核心模组”的竞争,他们孵化了灵足科技(用一体化电机模组,以“高性能、小体积”解决了产业对紧凑动力的刚性需求)。

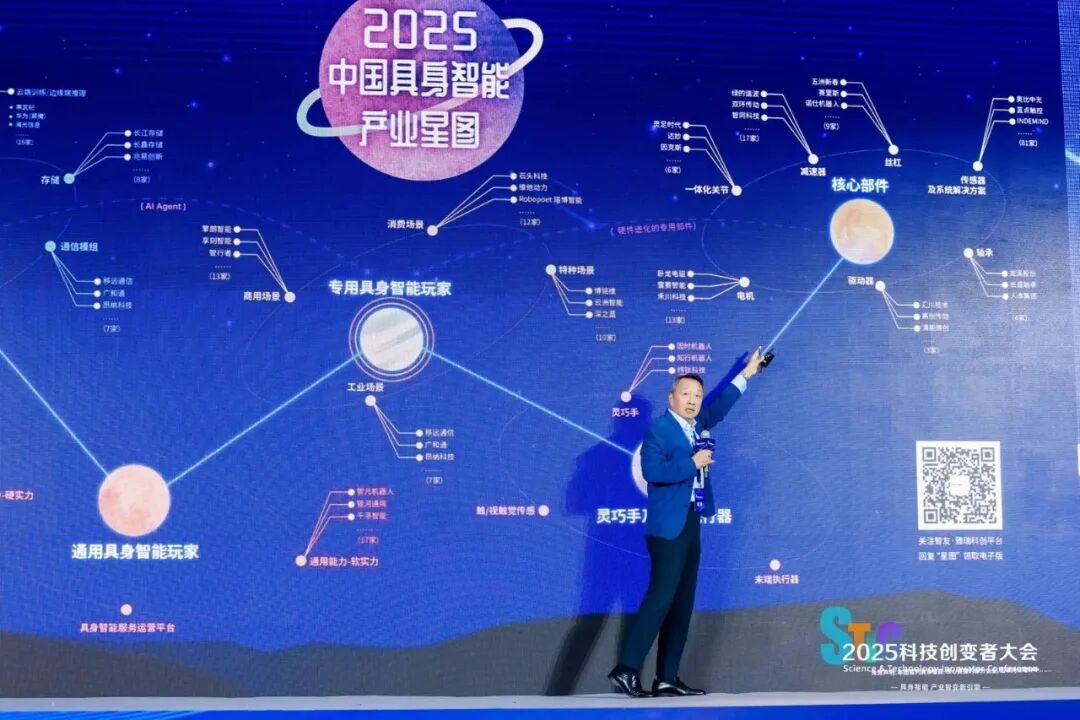

今年,这一理念再度升级。在2025科技创变者大会上,智友·雅瑞科创平台联合多家产业链主企业共同发起“具身智能-产业协同创新中心”。中心汇聚京东方、联想、TCL、施耐德等多行业领军力量,创新构建“技术-项目-产业-资本”全链路贯通的发展新范式,助力具身智能技术从实验室走向现实场景,加速突破产业应用“深水区”。

从战略规划、融资对接,到人才引进、产业资源POC验证,智友硬科技孵化器构建了一个庞大的生态网络。“我们的核心能力,不是占有资源,而是成为链接所有资源的‘无限接口’。”英语霏说。

“布局未来”

在新一轮智能浪潮中,从银河通用、加速进化、维他动力、小雨智造等机器人本体公司,到灵足时代、知行机器人、蓝点触控、地瓜机器人、微分智飞、盈迪曼德等产业链节点企业,智友硬科技孵化器已经系统性地在人工智能与机器人产业上下游布局落子。

智友孵化器的实践也是观察北京人工智能与机器人产业发展的一扇窗口。早在1985年,清华大学就成立了国内第一个智能机器人实验室,可以说北京是我国智能机器人的发源地。如今,这里不仅汇聚了一批机器人领域的知名高校院所,更孵化培育了机器人企业400余家、人工智能企业超2400家,在创新策源与核心技术攻关方面优势突出。尤其在人形机器人领域,北京已聚集整机产品企业超过30家,数量居全国首位,并拥有国内最丰富的开源产品、最庞大的开发者社群,以及多层次人才培养体系所构筑的坚实后备力量。

从实验室的技术突破,到孵化器中的创业萌发,再到产业集群的协同发力……一幅科技生态拼图在北京缓缓展开,为这座城市在未来“智能竞争”中奠定了关键基石。

<PAST · 往期回顾 >

△ 建集聚区、设产投基金、产学研用联动……北京全力打造脑机接口创新和产业高地

△ 对标国际一流!新华网解读以小米为代表的中国科技力量跃迁之势

![2025年中国甲醇燃料行业产业链、发展现状及未来趋势分析:航运脱碳与车用推广双轮驱动,绿色甲醇市场需求加速释放[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-10-21/68f6dbd833f52.jpeg)

![2025年中国工控系统行业发展现状、竞争格局及趋势研判:政策驱动国产替代加速,2025年市场规模破3200亿[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-10-16/68f0449c318d6.jpeg)

![2025年中国烘培酶制剂行业发展现状、竞争格局及未来趋势分析:复合酶占比提升,功能性需求驱动行业创新[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-10-21/68f6dbf5dfd53.jpeg)

![2025年中国硫铁矿石行业发展现状、市场需求及趋势研判:固态电池等新能源产业驱动高附加值转型,行业迎来结构性升级机遇[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-10-23/68f97f0517d6a.jpeg)