今天,上海证券交易所上市审核委员会发布2025年第46次审议会议结果公告显示,国产GPU公司沐曦集成电路(上海)股份有限公司成功过会,距离IPO又近了一步。

根据Bernstein Research以销售金额口径测算的数据及IDC数据以算力规模口径测算的结果,沐曦股份在2024年中国AI芯片市场中的份额约为1%,是国内少数实现千卡集群大规模商业化应用的GPU供应商,并正在研发和推动万卡集群的落地。

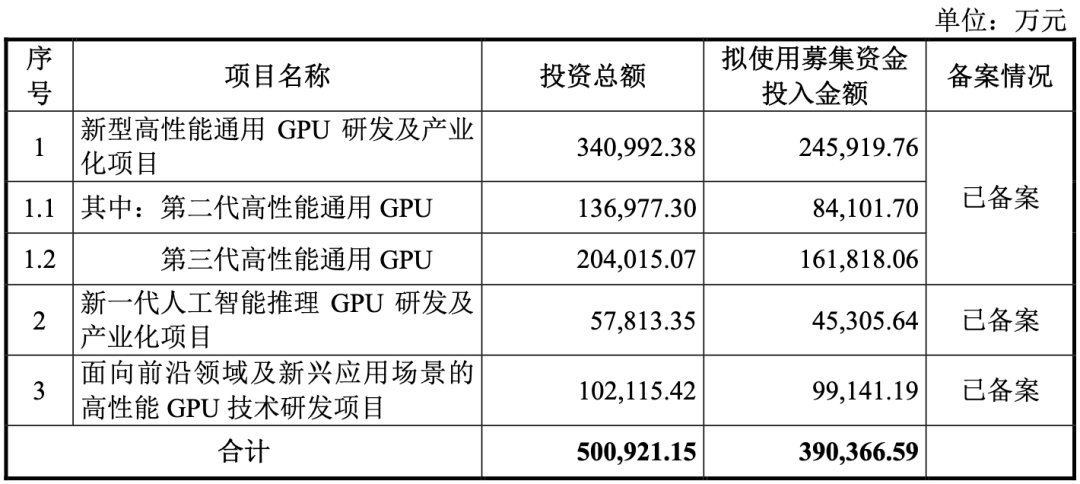

本次募集资金主要用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”、“新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目”和“面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目”,投资总额为50亿元,公司采用Fabless经营模式,主要负责芯片的研发、设计与销售,生产环节由专业的外协厂商完成。

报告期各期,沐曦股份营业收入分别为42.64万元、5302.12万元、74307.16万元和32041.53万元,归属于母公司所有者的净利润分别为-77696.52万元、-87115.82万元、-140887.94万元和-23251.22万元,尚未实现盈利。

沐曦的GPU产品覆盖人工智能计算、通用计算和图形渲染三大领域,先后推出了用于智算推理的曦思N系列GPU、用于训推一体和通用计算的曦云C系列GPU,以及正在研发用于图形渲染的曦彩G系列GPU。

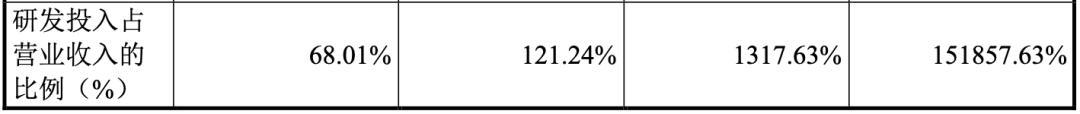

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别-66514.29万元、-101731.89万元、-214802.33万元和-53131.75万元,研发投入占比去年为121.24%,2022年、2023年则更高。

2025年上半年,出货量大幅增加,带动营业收入相较上年同期大幅增长404.51%,达到91493.10万元,同期净利润-18589.33万元,较上年同期减亏了63.74%。

市场竞争方面,从全球市场来看,已经形成了由英伟达和AMD组成的“一超一强”寡头垄断格局,一时难以撼动。

在国内市场方面,按不同技术路径划分,沐曦面临的主要国内竞争对手包括以海光信息、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程等为代表的GPU芯片设计企业,以及以华为海思、寒武纪、昆仑芯、平头哥、燧原科技等为代表的ASIC芯片设计企业。

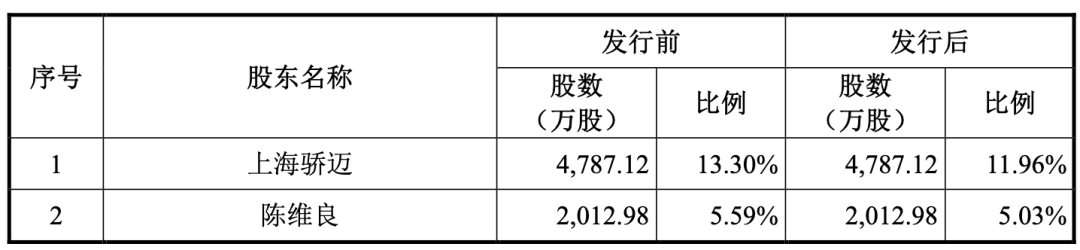

沐曦发行上市前公司股东124名,最大股东上海骄迈持有13.3%股份,创始人陈维良、上海曦骥分别持股5.59%、4.05%,上海骄迈和上海曦骥均是股权激励平台,与陈维良构成一致行动人,合计持有22.94%股权,陈维良仍是公司实控人,发行后会略有下降。

知名投资人葛卫东及其实控的混沌投资持有7.48%股份,经纬创投关联机构合计持有5.13%股份。

招股书显示,来自前五大客户的收入占比高达88.35%,客户集中度相对较高。

过去几年,我国集成电路产业经历了从技术引进到自主创新的过程,通过不断吸收融合发达国家的先进技术,我国集成电路设计、制造以及封装测试技术得到了快速发展,产业规模迅速增长,整体实力显著提升。

根据中国半导体行业协会及中商产业研究院统计,2023年中国集成电路市场规模达12277亿元,2017-2023年复合增长率达14.63%,其中,2023年中国集成电路设计业总规模为5774亿元,2024年达到6460亿元,同比增长11.88%。

GPU作为全球人工智能供应链的重要环节,近年来在中国发展取得了显著进步。根据中商产业研究院数据,2024年中国GPU市场规模约为1073亿元,同比增长32.96%。

沐曦股份和摩尔线程的抢滩上市,某种意义也是中国半导体产业程碑式的事件,标志着国产GPU从技术验证走向资本驱动的规模化发展阶段,尽管两者在技术路线、市场定位上各有侧重,但有望共同推动国产算力自主可控,在全球GPU市场竞争格局中凸显中国力量。

业内分析认为,随着更多国产GPU企业陆续登陆资本市场,中国有望在2030年前构建起自主可控、开放兼容的全球第二大GPU生态体系。