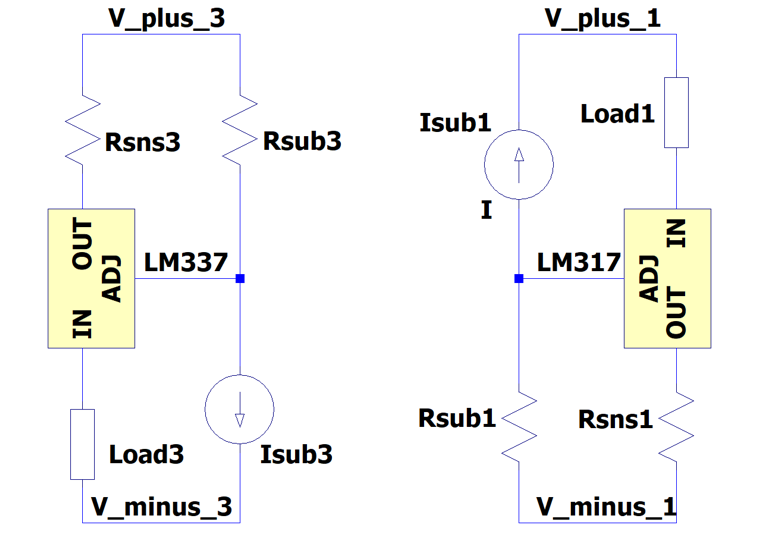

已有很多设计实例(DI)采用特定IC,以创新方式实现了可编程电流源。图1展示了一些思路。

|

图1:两个独立的电流源,其中一个为负电压参考负载供电,另一个为正电压参考负载供电。Isub电流源控制输送到负载的电流大小。

每颗IC通过强制其OUT与ADJ端之间维持Vref=1.25V(负载电流、电源电压及工作温度范围内±50mV)工作。Isub为可编程电流源(可用PWM等方式实现),可在Rsub上产生压降Vsub。

假设ADJ端电流IADJ(通常为50µA,最大100µA),负载电流可表示为:

[V ref + ( I ADJ – I sub ) · R sub ] / R sns

当Isub=0时,负载电流达到Imax,其不确定度仅±50mV/1250mV=±4%。但当Isub升高使期望电流为Imax/10时,不确定度升至±40%;预期的1.25V那部分被减去,但±50mV的未知部分仍保留。若所需的Imax/25是额定电流,则实际负载电流可能在0到期望值两倍之间。实际上情况可能会更糟,因为IADJ的不确定度在通常为仅几毫安的Isub最大值中占不小比例。

绕过基准电压精度限制

尽管基准电压精度一般,但这些IC具有内置过温限制功能,因此找到一种突破其精度限制的方法至关重要。图2展示了这样一种方法。

|

图2:两个独立的电流调节器。Isub的幅度可编程,常以PWM实现。ADJ端所接二极管在启动时保护LM IC。U1与U3的0.1µF电源去耦电容未画出。

三二极管串的设计借自所引用的DI。它确保即使在最低负载电流下(LM IC最低工作电流额定为最大10mA),ADJ端电压也无需超出电源轨。

OPA186运算放大器的输入工作范围超出了两个电源轨(建议它们之间的压差最大24V),并且对于小于1mA的负载,其输出摆幅在电源轨的120mV以内。

包含温度漂移及电源电压变化的最大输入失调电压低于±20µV。输入电流最大值小于±5nA,意味着对于1kΩ或更小的Rsub,总输入失调电压比LM的±50mV好2000倍。

将LM IC置于该运算放大器的反馈回路中,可将输出电流精度提升约同等倍数(见附言附录)。

借鉴JimWilliams的电流调节器设计

模拟设计名家Jim Williams曾发表过一篇应用笔记,将LM317置于LT1001反馈回路中构成电压调节器。该思路同样可移植用在电流调节器。LT1001典型增益带宽积(GBW)为800kHz,与OPA186的750kHz几乎一致,因此预计不会出现稳定性问题。实际用我手边的LM358(典型GBW为700kHz)对LM317电路进行测试,也确实未出现不稳定。

与图1设计一样,务必按需求为LM IC加装散热片。若过温保护触发,将它们封装在反馈回路中也无济于事。但在温度限制内,本电路不仅能提升负载电流精度,还能提高输入阻抗,并增强对电源和LM基准电压源噪声的抑制。

注意,可以通过减小Rsns电阻来降低功耗,不过要牺牲部分参考电压误差的降低。也可将本设计改为精密稳压器:只需用一个电阻替换三个二极管串,并将负载移至OUT端与其Rsns电阻的电源端之间。

附录

负载电流公式中漏掉一项。在图2中,未知且未考虑的ADJ端子电流被添加到了负载电流中。

考虑到LM最低额定工作电流(见LM317三端可调稳压器数据手册及LMx37三端可调稳压器数据手册),也就是流过负载的最小电流,在25°C时为10mA,而ADJ最大值也就100µA占比很小。不过,在某些应用中,可能需要考虑到这一点。图3给出了一个可行方案,不过我尚未实测。

|

图3:用JFET替代ADJ端二极管,可保留LM IC的启动保护。

'201与'270 JFET将ADJ端电流引入Rsns电阻,使其可被识别并计入负载电流。可用更便宜的双极型晶体管(几乎能重新路由全部IADJ)替代JFET,但需在三二极管串中再串一只二极管。