乌军的小型和中型无人机

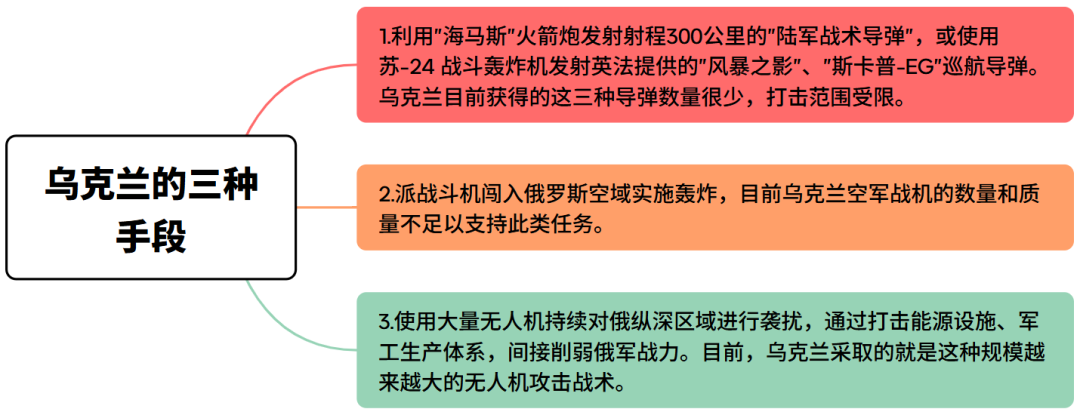

二、《环球军事报道》主编魏东旭指出:目前,为了实现对俄罗斯纵深目标实施打击,乌克兰主要有三种手段:

而为了防范和反制乌军的无人机袭击,俄军研制出了很多专用反无人机武器,在战术战法上也在升级。当前,单日拦截无人机超过百架,对俄军而言已经是常规战果。

俄军"铠甲-S1"防空系统和大型电子干扰车

俄军"铠甲-S1"防空系统和大型电子干扰车

三、当地时间2025年10月29日,德国媒体爆料:乌克兰通过波罗的海三国,以“民用电子产品”名义大规模进口中国产高性能元器件,并将其用于本国无人机的核心部件装配。报道称,相关信息的来源是德国海关和欧洲关税情报中心的联合追踪,路径清晰,数量庞大,明确指向乌军现役无人机的制造与改进项目。据报道,乌方采购的电子部件包括高频天线、图像传感器、惯性测量模块、功率转换器等,均属可用于军民两用的中低敏感产品:它们未列入联合国军品清单或欧盟对俄技术禁运目录,也未在中国官方的出口敏感目录中,因而在表面合规的名义下绕道流入乌克兰。

此事在德国引发震动,并非出于对乌军战力的关注,而是因为乌克兰一边在国际上指责中方“暗助俄罗斯”,一边却从中国大量采购“军用关键部件”。这种前后不一的行为,令德国媒体直言:“道义高地正从基辅脚下塌陷。”此番披露,成为俄乌战争第三年舆论战格局中的一个关键拐点,坐实了乌克兰大量使用中国产品的事实,暴露出泽连斯基一种“偷用+甩锅”的话术套路:在国际舞台上先声夺人、抢占道义高地,同时在实际操作中继续确保战争所需的物资供应;信息战中制造“他国不清白”印象,从而转移自身在采购流程中的灰色责任。

四、据报道:2026年,乌克兰计划生产800万架无人机用于侦察和攻击,而剩余的产能呢,还将用于满足远程打击无人机等装备的运用需求。——看这报道,是不是感觉乌克兰已经成为无人机制造大国了?然而,现实却是:最近,乌克兰国际防务公司联盟联合创始人尤里·洛米科夫斯基在接受采访时愁眉苦脸地说:“中国那边不让卖无人机零件了,他们明知道这些东西我们急着用”;现在只能找西方零件或者走其他渠道,成本无疑要翻倍上涨了——这样打无人机消耗战哪耗得起?乌克兰能够大批量生产无人机,主要得益于欧美国家向其提供了大量资金、技术和成熟的零部件;而所谓“成熟的零部件”的最终源头就不一定是欧美国家了。现在乌克兰的处境,完全是“自作自受”。网友们的评论很直白:“关键是乌克兰军方还将与菲律宾合作生产无人机,此时不控何时控。”“乌克兰不是要援助菲律宾无人机无人艇吗?不是挺牛叉的吗?中国这一卡脖子咋就翻白眼儿了?”

![2025年中国低空消防行业相关政策、市场规模及发展趋势研判:低空消防突破传统救援限制,行业市场规模增至167.56亿元[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-11-28/6928f77a4fe78.jpeg)