脊髓损伤(SCI)作为一种高致残性的神经系统疾病,目前全球约有2000万患者深受其影响,其病因既包括脊柱创伤等直接因素,也涉及脊柱肿瘤等间接因素,病理机制涵盖脊髓组织撕裂、细胞死亡、炎症及血管破裂等一系列急性、亚急性和慢性复杂过程。当前针对脊髓损伤的治疗方案以早期手术减压和药物干预为主,但疗效有限。多数患者损伤平面以下仍存在感觉和功能障碍,严重影响生活质量,部分严重患者甚至依赖轮椅或瘫痪,不仅带来心理负担,也对医疗系统造成经济压力,因此亟需探索更有效的治疗方式。

在此背景下,脑机接口(BCI)技术作为一种新兴的跨学科技术,融合了材料科学、神经科学、生物学和计算机科学等多个领域,为脊髓损伤患者的神经康复带来了新希望。近日,新疆医科大学第一附属医院的科研团队发表了一项综述研究,系统地总结了脑机接口在脊髓损伤康复中的应用现状、局限性及未来方向,展现了脑机接口在脊髓损伤的治疗与康复领域展现出巨大潜力,也为技术发展和推广应用提供了全面清晰的视角和指引。

脊髓损伤中的脑机接口系统

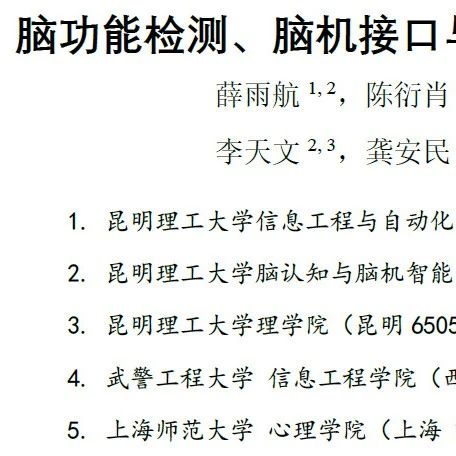

脑机接口系统的工作核心在于实现大脑与外部环境的连接,通过实时交互和信号转换,帮助患者绕过受损的神经肌肉通路,直接操控辅助系统,其运作主要依赖三个阶段:脑信号采集、信号解码与转换、外部设备控制。

脑机接口原理:脑信号采集、信号解码与转换、外部设备控制和反馈 @European Journal of Neuroscience

脑信号采集

脑信号采集可通过植入式或非植入式设备完成,植入式设备如皮层脑电图(ECoG)和皮层内微电极阵列(ICMA),需通过手术植入,其中ICMA的信噪比更高、神经元分辨率更精确,而EcoG的覆盖范围更广;非植入式设备如脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)、功能性近红外光谱(fNIRS)和功能性磁共振成像(fMRI),无需手术,安全性和便携性更优,其中EEG因成本低、操作简便和时间分辨率好而被广泛使用,但空间分辨率较低,脑磁图(MEG)虽能直接捕获神经元活动且定位准确,但成本较高。

信号解码与转换

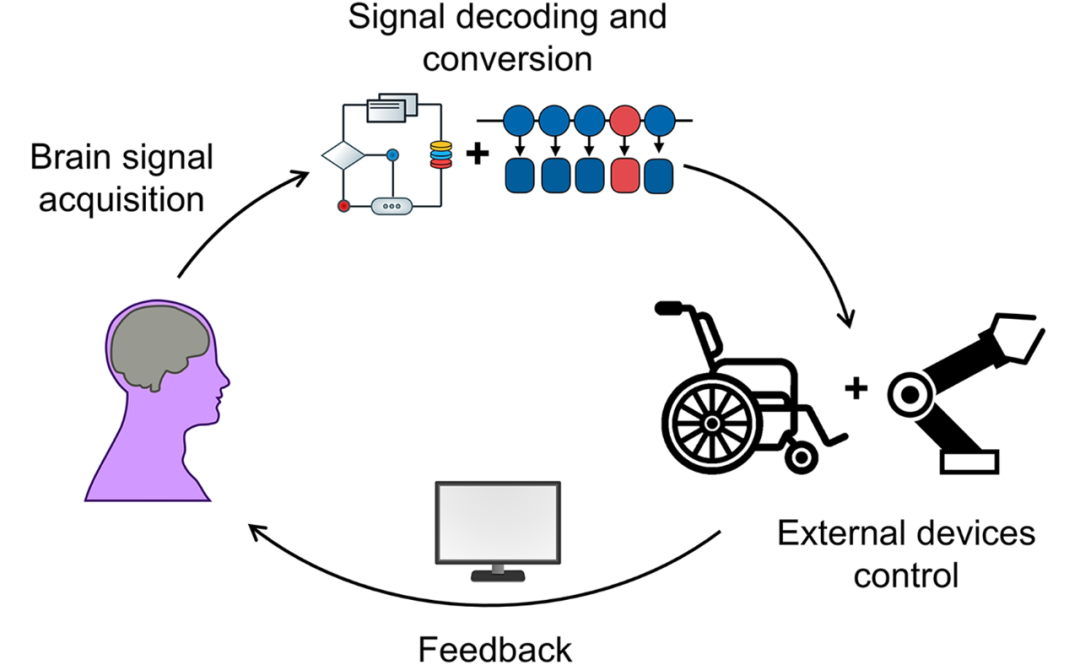

采集的信号分为内源性(如运动想象,依赖大脑自主调节)和外源性(如稳态视觉诱发电位SSVEP,依赖外部刺激),不过信号的持续重复常导致用户身心疲劳。信号解码与转换过程包括去除噪声、提取特征信号并转化为电信号,有研究表明脑机接口与虚拟现实(VR)结合可增强信号实时反馈,而外部设备控制则能将处理后的信号转化为肌肉运动和神经感觉。

外部设备控制

在输出设备方面,脑机接口系统主要包括电刺激器和外骨骼机器人两类。电刺激器根据作用部位可分为功能性电刺激(FES)、脊髓内微刺激(ISMS)、硬膜外电刺激(EES)和经皮脊髓电刺激(tSCS)。功能性电刺激通过皮肤表面电极刺激传感器运动神经产生人工运动和感觉反馈,广泛用于脊髓损伤患者肢体肌肉康复,但易产生高振幅伪迹干扰脑机接口设备;脊髓内微刺激通过在腰椎间盘突出植入电极促进突触再生,所需电流低,肌肉不易疲劳且运动反应更精确;硬膜外电刺激可通过向脊髓背侧硬膜输送电流治疗脊髓损伤后的神经痛,在计算机模拟中还被发现能激活上肢肌肉协同作用,为上肢功能恢复提供可能;经皮脊髓电刺激则通过非侵入性高频电流辅助患者肢体锻炼。

脊髓损伤领域常用的脑机接口外部输出设备,包括功能性电刺激、脊髓内微刺激、硬膜外电刺激、经皮脊髓电刺激;以及外骨骼机器人等 @European Journal of Neuroscience

外骨骼机器人作为可穿戴仿生设备,与脑机接口结合能辅助肢体运动恢复和机器人肢体、轮椅操作,分为康复型(帮助患者锻炼以改善肢体功能)和辅助型(在脊髓功能完全丧失时替代控制肢体),一项针对8名脊髓损伤患者的研究显示,其使用外骨骼时肢体运动准确率达81.25%±16.99%,与健康对照组无显著差异,且患者身体负担未明显增加,心理状态有所改善,体现出较好的临床适用性。

脑机接口在脊髓损伤治疗康复领域的实际应用

脑机接口在脊髓损伤治疗与康复中的应用成效显著,尤其在肢体功能、感觉神经功能和患者心理状态改善方面表现突出。

脑机接口在脊髓损伤中的角色,包括改善上下肢运动功能、感觉神经功能、患者心理状态。@European Journal of Neuroscience

肢体功能改善

在肢体功能改善上,针对上肢,脑机接口主要基于功能性电刺激和外骨骼机器人,如:

Colachis等人利用FES帮助一名26岁颈髓损伤患者实现7种手部功能运动(如抓握、手指伸展);

Ajiboye等人通过ICMA-FES对一名C4损伤患者进行训练,使其能完成多关节手臂运动并独立进食;

Bockbrader等人将FES训练扩展到日常生活和休闲活动,一名C5损伤患者可操作household物品和玩电子游戏;

Cajigas等人开发的基于ECoG的便携式脑机接口,使一名完全四肢瘫痪患者的上肢功能得到改善,平均解码准确率达89%;

Herring等人通过植入皮层内微电极阵列(MEAs),使一名四肢瘫痪患者的手指触觉部分恢复且无不良反应。

一项初步研究:靶向经皮脊髓刺激促进脊髓损伤患者上肢力量和触觉的持续恢复 @Frontiers in Neuroscience

此外,硬膜外电刺激(EES)和经皮脊髓电刺激(tSCS)也展现出潜力,如:

Chandrasekaran等人利用tSCS使两名四肢瘫痪患者的上肢力量提升约1136%,

Willett等人通过ICMA实现90字符/分钟的打字速度,准确率达94.1%,显示出脑机接口在恢复精细运动技能上的可行性。

针对下肢,脑机接口主要通过外骨骼机器人或脑控轮椅发挥作用:

Benabid等人利用ECoG外骨骼帮助一名28岁四肢瘫痪患者维持行走能力超过24个月,设备可重复使用2周无需校准;

Cui等人的研究中,7名脊髓损伤患者经EEG-外骨骼训练后,下肢运动功能(LEMS)评分平均提高2.6±0.8分,日常生活活动(ADL)评分平均提高16.9±14.9分;

Cajigas等人将ECoG-外骨骼与运动想象信号解码结合,帮助患者精确控制步幅;

Blanco-Diaz等人在系统中加入视觉神经反馈(VNFB),使患者运动节律调节能力提升约76.3%;

Nakatani等人开发的脑控骑行轮椅,使脊髓损伤患者能以73.1%的准确率维持1.6秒/步的正常步行速度。

四肢瘫痪患者通过侵入性皮质脑电图上肢运动想象进行脑机接口控制步态 @Frontiers in Human Neuroscience

感觉神经功能改善

在感觉神经功能改善方面,脊髓损伤常导致损伤平面以下本体感觉、触觉和内脏功能(排尿、排便、性功能)受损,而脑机接口展现出一定治疗效果。

Shokur等人对7名慢性脊髓损伤患者进行了28个月的多步骤训练,结合EEG外骨骼、视觉-触觉反馈和辅助运动,所有患者下肢本体感觉均有恢复,6例恢复至脚踝、5例至脚趾,内脏功能也持续改善,4例可自主抑制排尿、4例恢复排便时的肛门感觉;

Ganzer等人通过闭环振动触觉反馈的FES技术,几乎完全恢复了一名C5损伤患者的上肢触觉,并改善了肢体运动功能,表明脑机接口可用于肢体感觉和运动功能的多模态康复。

使用脑机接口、视觉触觉反馈和辅助运动进行训练可改善慢性截瘫患者的感觉运动、内脏和心理症状 @PLOS ONE

心理状态改善

在心理状态改善上,脊髓损伤患者因肢体功能丧失、生活质量下降和神经痛常出现悲观情绪:Al-Taleb等人将脑机接口与神经反馈训练结合,15名参与者中12名的中枢神经痛显著减轻,且对设备满意度高;

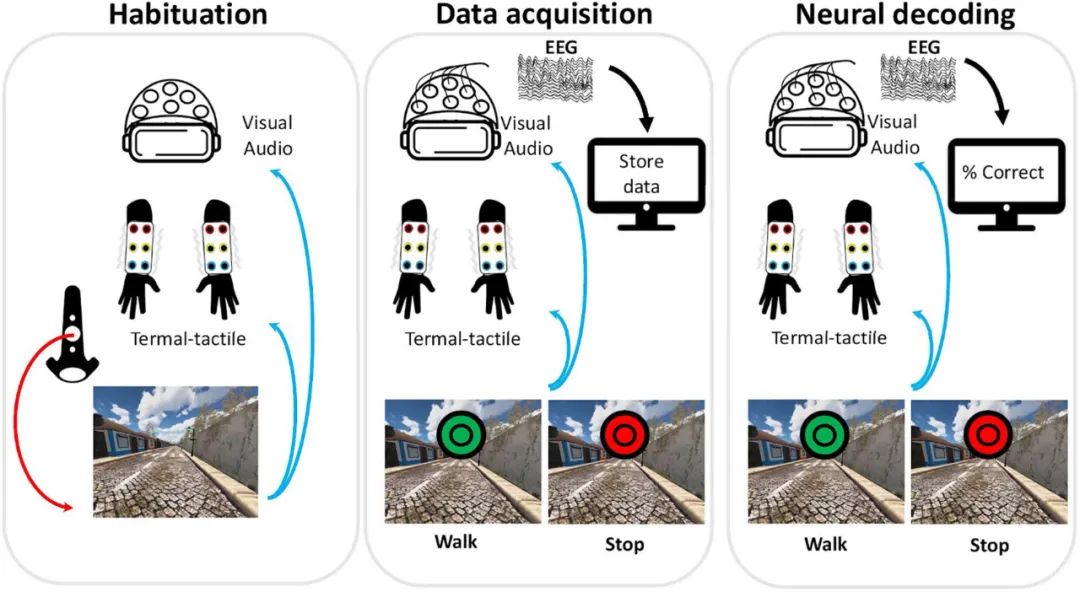

Pais-Vieira等人对一名有慢性腰痛史的T4损伤患者进行14个月的康复训练,结合EEG、VR及多感官反馈,患者疼痛水平持续降低;

Xu等人发现从脊髓损伤后中枢神经痛患者的运动想象数据中提取的特征可作为疼痛量化的生物标志物;

Lazarou等人开发的在线平台使10名脊髓损伤患者能通过眼动控制数字设备,促进社交参与,提升幸福感和满意度。

脊髓损伤患者在结合沉浸式虚拟现实的运动想象训练过程中的具身舒适程度 @Frontiers in Human Neuroscience

局限性和未来展望

然而,脑机接口技术在脊髓损伤应用中仍存在局限性:植入设备的长期安全性面临挑战,早期可能出现出血和急性免疫反应,长期植入可能引发慢性免疫反应、炎症感染和信号记录失败。Colachis等人的统计显示电极信号质量常在1年内快速下降,Rubin等人跟踪的14名患者中记录到68起不良事件,虽无颅内感染,但目前仍无法长期使用;信号指令准确性受患者疲劳、解码错误、算法局限、肌肉疲劳及伪影干扰等因素影响;患者操作熟练度则与医护人员认知、训练时长和设备便携性相关,多数神经科和物理治疗师对脑机接口了解模糊,影响患者掌握。

脊髓损伤领域当前脑机接口应用的局限性和潜在解决方案 @European Journal of Neuroscience

针对这些问题,研究提出了一系列解决方向:提升植入设备的生物相容性,选择合适材料和加工方法,优化手术植入精度(如机器人导航系统辅助植入MEAs可减少并发症),开发非植入设备(如EEG);优化解码算法(如C-GCN准确率达96.85%)、校正错误相关电位(ErrP)、消除伪迹(如LRR技术将FES伪影降至10μV以下),降低设备功耗(如Valencia等人开发的系统功耗降低1.8倍以上);加强医护人员培训,优化训练时间和方式(如利用睡眠时运动皮层重放训练任务),开发便携式脑机接口(如Davis等人的设备平均设置时间5.6±0.83分钟,解码准确率87.5%±4.71%),推动家庭应用。

总体而言,脑机接口技术在脊髓损伤的治疗与康复中已取得显著进展,能有效改善患者的肢体运动、感觉神经功能和心理状态,但临床应用仍处于实验阶段,面临诸多挑战。未来需通过跨学科合作和技术创新,为脑机接口技术发展和脊髓损伤多模态治疗提供新支撑,助力脊髓损伤患者实现更好的康复效果。

*本文主要基于7月7日新疆医科大学第一附属医院科研团队发表于《European Journal of Neuroscience》的《脊髓损伤中的脑机接口:一种有前景的治疗策略》(Brain–Computer Interfaces in Spinal Cord Injury: A Promising Therapeutic Strategy)一文,图文内容来自网络侵删。如需对原文进一步了解,可通过下方第一个链接或扫描底部二维码加入“脑机接口”知识星球获取相关资料。

参考:

https://doi.org/10.1111/ejn.70183

https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1210328

https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.1077416

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206464

https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.909112