省流:

脑机接口低效问题:约15-30%用户无法掌握常用于脑卒中后肢体运动功能康复的运动想象脑机接口

广州市第一人民医院团队研究发现,对特定脑区使用间歇性θ爆发式刺激(iTBS)可显著提升运动想象脑机接口性能

研究人员同时使用脑电图(EEG)和近红外(fNIRs)论证了这一神经机制的存在,为服务于更多患者的“脑机接口+神经调控”联合疗法奠定了基础

脑机接口(BCI)技术有望为瘫痪、运动障碍等患者带来革命性的康复希望,然而当前约15%-30%的用户即使经过长期训练,仍难以有效控制基于运动想象(Motor Imagery, MI)的脑机接口(MI-BCI),这一现象被称为“脑机接口低效问题”(BCI inefficiency,或称“脑机接口文盲”)。近日,广州市第一人民医院研究团队在神经调控与脑机接口交叉研究领域取得关键进展:通过一项随机对照临床试验证实,针对右侧背外侧前额叶皮层(RDLPFC)的iTBS可显著提升健康人群的运动想象脑机接口性能,为解决“脑机接口低效”提供了新的无创治疗策略。

脑机接口实验系统设置 @J NeuroEngineering Rehabil

核心发现:iTBS干预靶向RDLPFC显著改善脑机接口性能

这项纳入52名健康右利手参与者(平均年龄23.96±2.10岁)的研究采用随机对照设计,将受试者分为iTBS组(26人)和假刺激组(26人),干预前后进行两次MI-BCI训练及多模态神经影像学评估(EEG/fNIRS)。实验结果发现:

运动想象脑机接口性能显著提升。干预后,iTBS组的运动状态百分比(MSP,反映MI-BCI交互性能的关键指标)干预前,假刺激组的MSP为63.46%±25.83%,干预组为55.08%±26.73%,两组无显著差异。干预后,假刺激组的MSP为60.38%±25.43%,干预组为69.62%±20.51%,表明干预组显著增加。这意味着iTBS干预使脑机接口的解码准确性显著提高,尤其对那些原本难以控制设备的用户可能具有突破性价值。

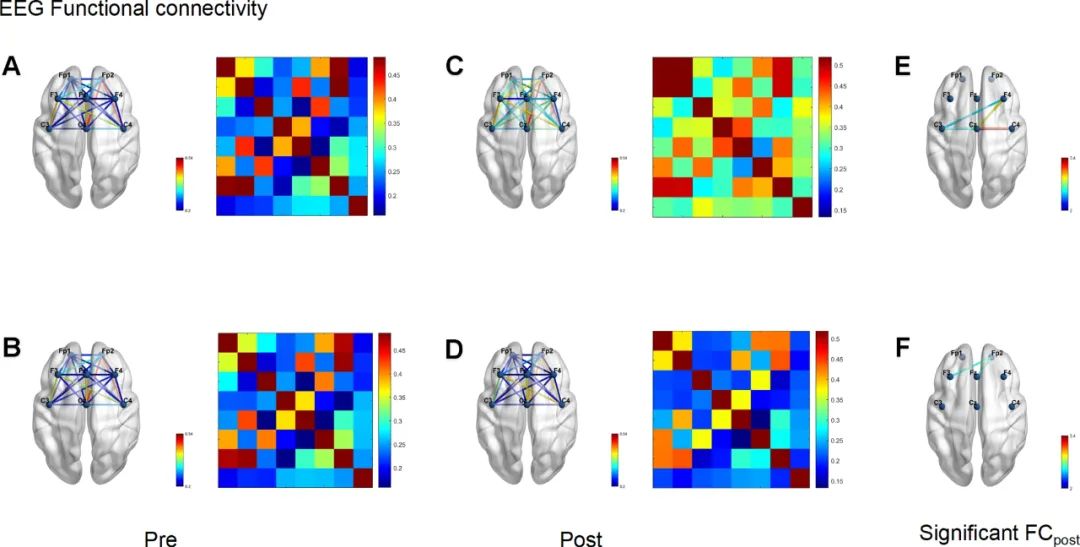

EEG显示μ节律活动优化。iTBS组在F4电极(前额叶与运动皮层的关键连接点)出现显著μ事件相关去同步化(μ-ERD),这一特征与运动意图的清晰解码密切相关。同时,运动想象相关脑区(如F4与C3、Cz电极间)的功能连接(FC)显著降低,提示大脑资源被更高效地聚焦于运动规划网络。

基于脑电图的两组干预前后功能连接中相位锁定值(PLV)的对比分析。@J NeuroEngineering Rehabil

fNIRS揭示运动区激活增强。iTBS组干预后,右侧运动前区(PMC)和辅助运动区(SMA)的血氧激活显著增强,这些脑区是运动想象指令生成的核心节点。此外,运动皮层区域(如RPMC-LM1)的功能连接同样减少,进一步证明iTBS通过减少冗余连接、增强关键脑区激活来优化运动想象网络。

其他指标则无显著变化。两组在运动诱发电位(MEP)、皮质静息期(CSP)及运动想象生动性量表(KVIQ-20)得分上均无统计学差异,表明改善源于神经可塑性的网络重组而非基础运动能力或想象力的改变。

干预机制:iTBS如何调控大脑解决“脑机接口低效”?

背外侧前额叶皮层(DLPFC)是大脑高级认知功能的核心枢纽,参与注意力控制、工作记忆和运动规划等过程。研究人员指出,RDLPFC作为额顶注意网络与运动前-顶叶网络的关键接口,其兴奋性不足可能导致运动想象信号模糊,进而引发脑机接口解码失败。而针对RDLPFC的iTBS增强了运动想象脑机接口任务期间与任务相关的神经模式,如诱导初级运动皮层/辅助运动区(PMC/SMA)显著激活、调节运动意图与注意力、诱导急性神经可塑性变化以及显著改善运动状态百分比等,这可能有助于缓解健康受试者的“脑机接口低效问题”。

实验流程中在前后两次脑机接口训练中间进行了iTBS干预 @J NeuroEngineering Rehabil

研究中所使用的间歇性θ爆发式刺激(iTBS)是一种高效的无创神经调控技术:

刺激模式:以80%静息运动阈值(rMT)强度,在右侧背外侧前额叶皮层(RDLPFC)区域施加高频磁脉冲(每串含3个50Hz脉冲,以5Hz重复,持续2秒、间歇8秒,总时长190秒)

靶向优势:RDLPFC与运动想象性能高度相关,临床前证据表明其兴奋性调控可直接影响运动意图的清晰度。假刺激组采用相同设备但线圈垂直放置(无有效刺激),确保了结果归因于真实神经调控而非安慰剂效应。

临床意义:破解脑机接口转化瓶颈

脑机接口低效问题长期制约着这项技术的临床落地——许多患者满怀希望尝试脑控设备,却因系统无法准确捕捉他们的意图而放弃。这项研究证明无创神经调控可快速提升运动想象脑机接口的控制能力,为那些“困难训练者”打开新的可能性窗口。

潜在应用场景包括:

神经康复:未来可探索将iTBS与运动想象脑机接口结合用于脑卒中、脊髓损伤患者的康复训练,帮助他们更快掌握脑控外骨骼或光标设备,提升独立性。

多模态干预:iTBS可能作为“预处理策略”优化大脑状态,再结合闭环脑机接口训练形成协同增效,进一步缩短学习曲线。

个性化医疗:通过监测EEG/fNIRS生物标志物(如μ-ERD、PMC激活水平),或可预测哪些患者最能从该疗法中获益,实现精准治疗匹配。

局限与未来:迈向普适性脑机接口

目前该研究还存在以下需要改进的部分:

样本与疾病转化:当前研究基于健康人群,需在临床患者(如脑卒中、运动神经元病)中验证iTBS用于改善脑机接口性能的安全性与有效性差异。

样本规模与方法:52例样本量较小,且仅评估了单次iTBS干预效果。未来可开展多中心、大样本研究,验证可行性和安全性。

多模态方法整合:实验仅使用了iTBS一种方法调节脑机接口性能,而神经调控方法有很多,未来应探索多种互补策略的多模态整合,协同提升脑机接口性能。

这项研究意味着脑机接口技术从“能用”向“好用”的重要跨越。通过靶向调控高级认知中枢RDLPFC,iTBS提升了健康人群的脑机接口性能,为解决临床中普遍存在的“脑机接口低效”问题提供了切实可行的无创方案。随着神经调控、神经影像与神经解码算法的持续融合,无创脑机接口有望更快地从实验室走向病房,实现科技改变生活的普惠愿景。

*本文主要基于广州市第一人民医院等机构研究团队于7月31日发表于《Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation》的“iTBS on RDLPFC improves performance of motor imagery: a brain-computer interface study combining EEG and fNIRS”一文,图片来自原文,如有侵权请告知删除。如需对原文进一步了解,可通过下方链接或扫描底部二维码加入“脑机接口”知识星球获取相关资料。