关注公众号,点击公众号主页右上角“ · · · ”,设置星标,实时关注旺材芯片最新资讯

近年来,“芯片”成了热词,而代表芯片最底层最基础的“芯片制造工艺”也成了全民关注的焦点,这其中最夺目的,莫过于舞台中央的“光刻机”。

“光刻机”是芯片制造中的关键设备,并且随着芯片技术演进,晶体管特征尺寸越来越小,需要用到的光刻机就越尖端。因为光刻机技术的差距,以及光刻机故事的不断被渲染, “光刻技术”仿佛成为了半导体技术的唯一重要技术。

其实在芯片制造工艺中,除了光刻工艺外,还有其他多个重要工艺步骤,这些步骤同样不可或缺。这些关键步骤与光刻一起,才能共同实现芯片的“点沙成金”。这些关键步骤主要包括:

一、 晶圆制备:画布始开

二、 氧化工艺:制作铠甲

三、 光刻刻蚀:图形绘制

四、 掺杂工艺:灵魂注入

五、 薄膜工艺:阡陌交通

在《5G射频芯片中的半导体》中,我们对芯片中用到的半导体器件结构做过讨论。本文中,就对这些工艺实现做一个简单探讨,一同探究半导体工艺中的五大关键步骤。

一、晶圆制备,画布始开

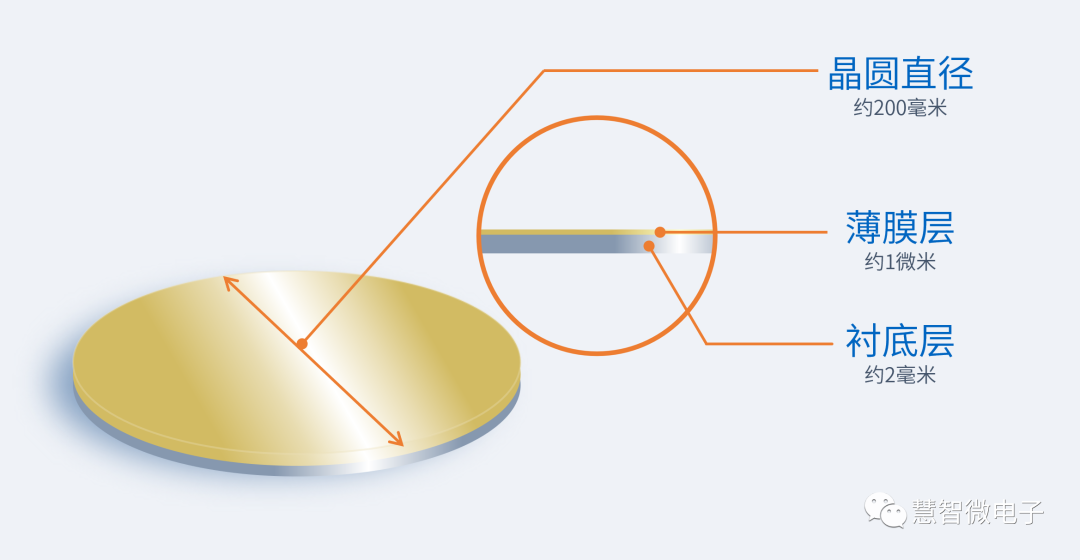

半导体工艺的第一步,就是制造晶圆。晶圆是一种很薄而且非常光滑的半导体材料圆片,是集成电路的“画布”。一切后续的半导体工艺都是在这个“画布”上展开。

硅提炼及提纯:大多数晶圆是由从沙子中提取的硅制成的。将沙石原料放入电弧熔炉中,还原成冶金级硅,再与氯化氢反应,生成硅烷,经过蒸馏和化学还原工艺,得到高纯度的多晶硅。 单晶硅生长:将高纯度的多晶硅放在石英坩埚中,并用外面围绕着的石墨加热器不断加热,使多晶硅熔化。然后把一颗籽晶浸入其中,并且由拉制棒带着籽晶作反方向旋转,同时慢慢地、垂直地由硅熔化物中向上拉出。这样就形成了圆柱状的单晶硅晶棒。 晶圆成型:将单晶硅棒经过切段、滚磨、切片、倒角、抛光、激光刻等工序,制成一片片薄薄的半导体衬底,即晶圆。 半导体晶圆的尺寸在这一步骤中确定。晶圆的尺寸一般以“英寸”为单位。在半导体行业的早期,由于工艺能力的限制,硅棒直径只有3英寸,约合7.62厘米。此后,随着技术进步和生产效率提高,晶圆尺寸不断增大。目前,在半导体制造中使用的最大直径为12英寸(又称300毫米)。

Wafer:指整张晶圆 Chip、Die:是指一小片带有电路的硅片 划片道(Scribe line):指Die与Die之间无功能的空隙,可以在这些安全的切割晶圆,而不会损坏到电路 测试单元:一些用于表征Wafer工艺性能的测试电路单元,规律分布于Wafer各位置 边缘Die(Edge Die):Wafer边缘的一部分电路,通常这部分因为工艺一致性或切割损坏,会被损失。这部分损失在大的晶圆片中占比会减少 切割面(Flat Zone):被切成一个平面的晶圆的一条边,可以帮助识别晶圆方向

二、氧化工艺:制作铠甲

具有高熔点和高沸点(分别为1713 º C和2950º C) 不溶于水和部分酸,溶于氢氟酸 具有良好的绝缘性、保护性和化学稳定性

由于以上特性,SiO2在芯片制备的多个步骤工艺中被反复使用。芯片工艺中的氧化工艺是在半导体制造过程中,在硅晶圆表面形成一层薄薄的SiO2层的过程。这层氧化层有以下作用:

作为绝缘层,阻止电路之间的漏电

作为保护层,防止后续的离子注入和刻蚀过程中对硅晶圆造成损伤

作为掩膜层,定义电路图案

这些氧化层在半导体器件中也有举足轻重的作用。比如说CMOS器件中的重要结构:MOS(金属-氧化物-半导体)结构中用于金属和半导体之间绝缘的“氧化物”层(或称栅氧),就是采用氧化工艺制备的。另外,用于隔离不同CMOS器件的厚层氧化物场氧(Field Oxide)、SOI器件中用于隔离衬底与器件的绝缘隔离层,都是采用氧化工艺实现的SiO2材料。

氧化工艺的实现方法有多种,如热氧化、电化学阳极氧化等。其中最常用的是热氧化法,即在高温(800~1200℃)下,利用纯氧或水蒸汽与硅反应生成SiO2层。热氧化法又分为干法和湿法:

干法只使用纯氧,形成较薄、质量较好的氧化层,但生长速度较慢。 湿法使用纯氧和水蒸汽,形成较厚、密度较低的氧化层,但生长速度较快。 不同类型和厚度的SiO2可以满足不同功能和要求。

在半导体工艺中,氧化工艺非常重要,它为后续的制造步骤提供了基础和保障。氧化层不仅可以隔离和保护硅晶圆,还可以作为掩膜层来定义电路图案。没有氧化层,半导体器件就无法实现高性能、高可靠性和高集成度。

SiO2和部分氧化物有透光特性,由于这些材料的厚度不同,就会对特定波长的光线产生衍射或反射,也就使芯片表面看上去五彩斑斓。所以芯片表面的颜色并不是真正的彩色,而是这些薄膜结构对光的反射或干涉。

通过氧化工艺,脆弱的硅基晶圆就像穿上了一层“铠甲”。

三、光刻蚀刻:图案绘制

光刻技术是一种将掩模板(Mask)上的图形转移到涂有光刻胶的晶圆片上的技术。光刻技术可以将半导体表面上特定的区域去除或者保留,从而构建半导体器件。

光刻步骤主要包括:

设计电路并制作掩模板。这一步一般是通用计算机辅助设计(CAD)软件完成的,在完成电路设计正确性检查(LVS)和设计规则检查(DRC)后,设计图形被转移到掩模板上。掩模板一般是由透明的超纯石英玻璃基片制成,在基片上,需要透光的地方保持透明,需要遮光的地方用金属遮挡。

涂光刻胶:使晶圆对光敏感。执行这一步骤时,会在晶圆表面均匀涂抹一层对光敏感的物质,光刻胶。光刻胶对光敏感,光照射后会产生化学变化,于是根据光照射与否,光刻胶也形成溶解和不可溶解的部分。

曝光。将光源发出的光线经过掩模板照射到晶圆片上时,掩模板上的图形也就被转移到了晶圆片上。根据掩模板上图形的不同,光刻胶会溶解形成对应图形。

显影与坚膜。用化学显影液溶解掉光刻胶中可溶解的区域,使可见的图形出现在晶圆片上。显影后再进行高温烘培,使剩余的光刻胶变硬并提高粘附力。

四、掺杂工艺:注入灵魂

热扩散是在高温下(约1000℃)将半导体暴露在一定掺杂元素的气态下,利用化学反应和热运动使杂质原子扩散到半导体表层的过程

离子注入是将杂质原子电离成离子,用高能量的电场加速,然后直接轰击半导体表面,使杂质原子“挤”进到晶体内部的过程

五、薄膜沉积:阡陌交通

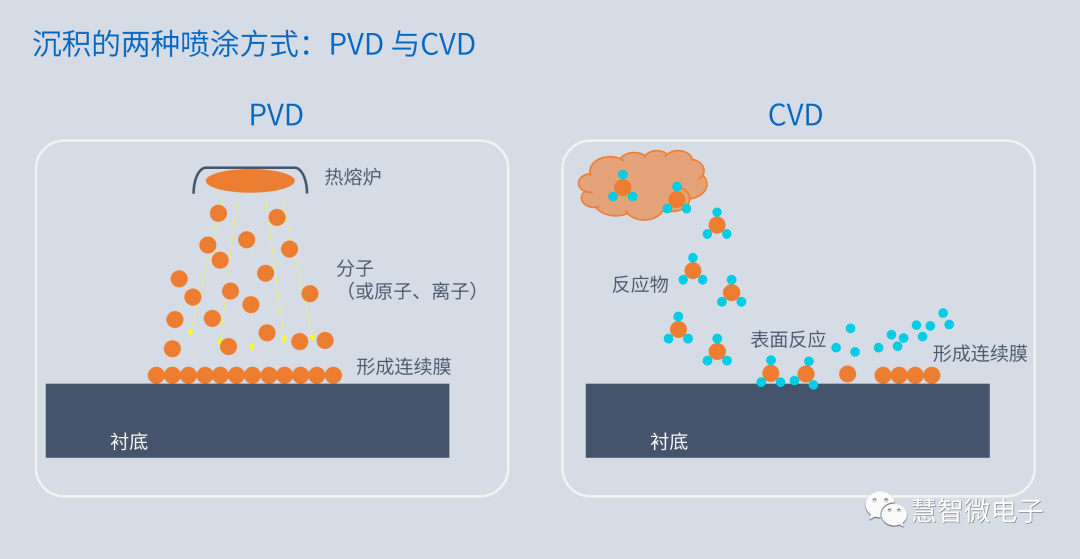

图:薄膜沉积中的两种工艺:PVD与CVD

抛光:喷涂后的找平

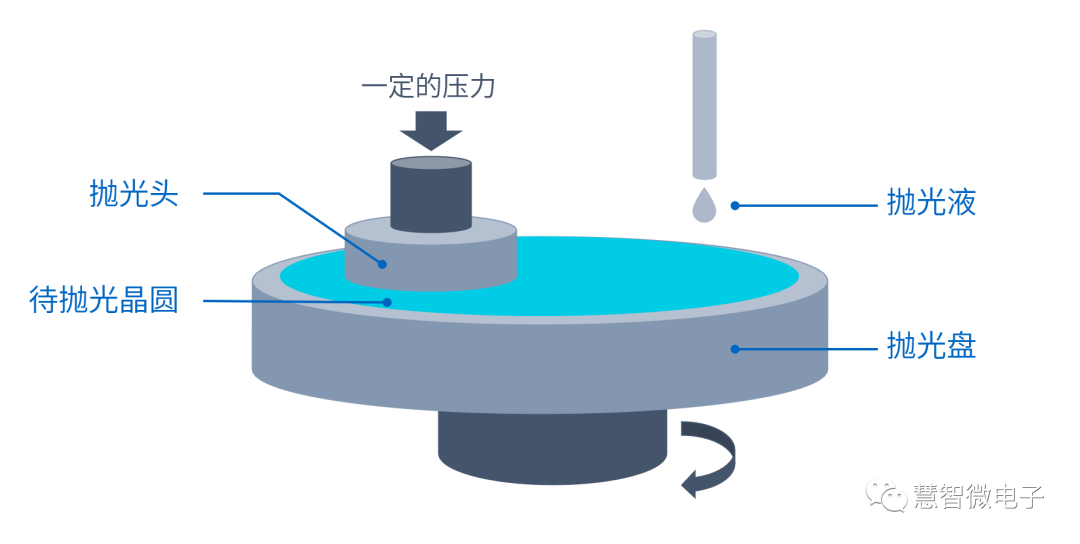

图:CMP(化学机械抛光)工艺

半导体工艺的整合

以上就是芯片制造中的主要工艺,以上工艺以硅基半导体为主要参考,其他工艺(如GaAs、SiGe等化合物半导体)会略有不同,但基本思路一致。

在具体半导体工艺实现上,通过将以上关键工艺的有机整合,形成一个完整的工艺流程,就可以完成半导体工艺的开发。

总 结

本文撰写过程中得到慧智微工艺团队大力支持,在此表示感谢!

芯片制造工艺流程.图文详解.一文通

芯片制造是当今世界最为复杂的工艺过程。这是一个由众多顶尖企业共同完成的一个复杂过程。本文努力将这一工艺过程做一个汇总,对这个复杂的过程有一个全面而概括的描述。

半导体制造工艺过程非常多,据说有几百甚至几千个步骤。这不是夸张的说法,一个百亿投资的工厂做的可能也只是其中的一小部分工艺过程。对于这么复杂的工艺,本文将分成五个大类进行解说:晶圆制造、光刻蚀刻、离子注入、薄膜沉积、封装测试。

半导体制造工艺 - 晶圆制造(Wafer Manufacturing)

晶圆制造(Wafer Manufacturing)又可分为以下5 个主要过程:

(1)拉晶 Crystal Pulling

◈

掺杂多晶硅在1400度熔炼◈ 注入高纯氩气的惰性气体

◈ 将单晶硅“种子”放入熔体中,并在“拔出”时缓慢旋转。

◈

单晶锭直径由温度和提取速度决定(2)晶圆切片 (Wafer slicing)

用精密的“锯(Saw)”将硅锭切成独立的晶圆。

(3)晶圆研磨、侵蚀(Wafer lapping,etching)

◈ 切片的晶圆片使用旋转研磨机和氧化铝浆料进行机械研磨,使晶圆片表面平整、平行,减少机械缺陷。

◈ 然后在氮化酸/乙酸溶液中蚀刻晶圆,以去除微观裂纹或表面损伤,然后进行一系列高纯度RO/DI水浴。

(4) 硅片抛光、清洗 (Wafer polishing and Cleaning)

◈ 接下来,晶圆在一系列化学和机械抛光过程中抛光,称为CMP(Chemical Mechanical Polish)。

◈ 抛光过程通常包括两到三个抛光步骤,使用越来越细的浆液和使用RO/DI水的中间清洗。

◈ 使用SC1溶液(氨,过氧化氢和RO/DI水)进行最终清洗,以去除有机杂质和颗粒。然后,用HF除去天然氧化物和金属杂质,最后SC2溶液使超干净的新的天然氧化物在表面生长。

(5) 晶片外延加工 (Wafer epitaxial processing)

◈ 外延工艺(EPI)被用来在高温下从蒸汽生长一层单晶硅到单晶硅衬底上。

◈ 气相生长单晶硅层的工艺被称为气相外延(VPE)。

SiCl4 + 2H2 ↔ Si + 4HCl

该反应是可逆的,即如果加入HCl,硅就会从晶圆片表面蚀刻出来。

另一个生成Si的反应是不可逆的:

SiH4 → Si + 2H2(硅烷)

◈ EPI生长的目的是在衬底上形成具有不同(通常较低)浓度的电活性掺杂剂的层。例如,p型晶圆片上的N型层。

◈ 约为晶圆片厚度的3%。

◈ 对后续晶体管结构无污染。

半导体制造工艺 - 光刻 (Photolithography)

近年大量提及的光刻机,只是众多工艺设备中的一个。即使是光刻,也有很多的工艺过程和设备。

(1)光刻胶涂层 Photoresist coating

光刻胶是一种光敏材料。将少量光刻胶液体加在晶圆片上。晶圆片在1000到5000 RPM的速度下旋转,将光刻胶扩散成2到200um厚的均匀涂层。

光刻胶有两种类型:负胶和正胶。

正胶:暴露于光下可以分解复杂的分子结构,使其易于溶解。

负胶:曝光使分子结构变得更复杂,更难以溶解。

每个光刻步骤所涉及的步骤如下

◈ 清洁晶圆片

◈ 沉积屏障层SiO2,Si3N4,金属

◈ 涂上光刻胶

◈ 软烤

◈ 对齐蒙版

◈ 图形曝光

◈ 显影

◈ 烘焙

◈ 蚀刻

◈ 去除光刻胶

(2)图案准备 Pattern Preparation

IC设计人员使用CAD软件设计每层的图案。然后使用激光图案发生器或电子束将图案转移到具有图案的光学透明石英衬底(模板)上。

(3)图案转移(曝光)

这里使用光刻机,将图案从模板上,投影复制到芯片层板上。

(4)显影、烘烤

◈ 曝光后,晶圆片在酸溶液或碱溶液中显影,以去除光刻胶的暴露区域。

◈ 一旦除去暴露的光刻胶,晶圆片将在低温下“烘烤”以硬化剩余的光刻胶。

半导体制造工艺 - 蚀刻和离子注入 (Etching and Ion Implantation)

(1)湿式和干式蚀刻

◈ 在大型湿平台上进行化学蚀刻。

◈ 不同类型的酸,碱和苛性碱溶液用于去除不同材料的选定区域。

◈ BOE,或缓冲氧化物蚀刻剂,由氟化铵缓冲的氢氟酸制备,用于去除二氧化硅,而不会蚀刻掉底层的硅或多晶硅层。

◈ 磷酸用于蚀刻氮化硅层。

◈ 硝酸用来蚀刻金属。

◈ 用硫酸去除光刻胶。

◈ 对于干式蚀刻,晶圆片被放置在蚀刻室中,通过等离子体进行蚀刻。

◈ 人员安全是首要问题。

◈ 许多晶圆厂使用自动化设备执行蚀刻过程。

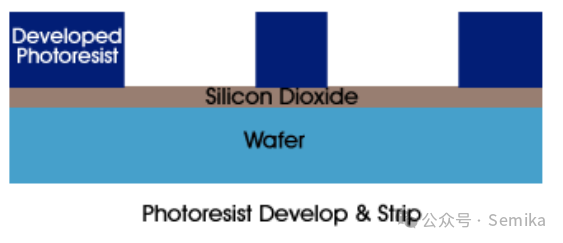

(2)抗蚀剂剥离

然后光刻胶完全从晶圆上剥离,在晶圆上留下氧化物图案。

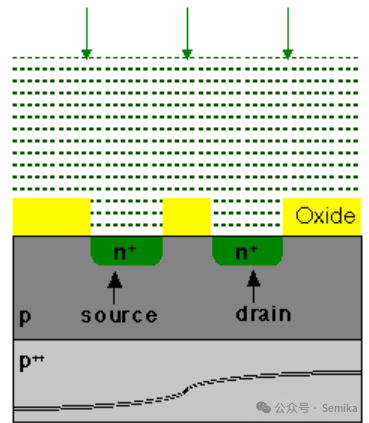

(3)离子注入

◈ 离子注入改变晶圆片上现有层内精确区域的电特性。

◈ 离子注入器使用高电流加速器管和转向聚焦磁铁,用特定掺杂剂的离子轰击晶圆表面。

◈ 当掺杂化学物质沉积在表面并扩散到表面时,氧化物充当屏障。

◈ 将硅表面加热到900℃来进行退火,注入的掺杂离子进一步扩散到硅片中。

半导体制造工艺 - 薄膜沉积 (Thin Film Deposition)

薄膜沉积的方式和内容也比较多,下面逐个说明:

(1)氧化硅

当硅在氧气中存在时,SiO2会热生长。氧气来自氧气或水蒸气。环境温度要求为900 ~ 1200℃。发生的化学反应是

Si + O2 → SiO2

Si +2H2O —> SiO2 + 2H2

选择性氧化后的硅片表面如下图所示:

氧气和水都会通过现有的SiO2扩散,并与Si结合形成额外的SiO2。水(蒸汽)比氧气更容易扩散,因此蒸汽的生长速度要快得多。

氧化物用于提供绝缘和钝化层,形成晶体管栅极。干氧用于形成栅极和薄氧化层。蒸汽被用来形成厚厚的氧化层。绝缘氧化层通常在1500nm左右,栅极层通常在200nm到500nm间。

(2)化学气相沉积 Chemical Vapor Deposition

化学气相沉积(CVD)通过热分解和/或气体化合物的反应在衬底表面形成薄膜。

CVD反应器有三种基本类型:

◈ 大气化学气相沉积

◈ 低压CVD (LPCVD)

◈ 等离子增强CVD (PECVD)

低压CVD工艺示意图如下图所示。

CVD的主要有下面几种反应过程

i). 多晶硅 Polysilicon

SiH4 —> Si + 2H2 (600℃)

沉积速度 100 - 200 nm /min

可添加磷(磷化氢)、硼(二硼烷)或砷气体。多晶硅也可以在沉积后用扩散气体掺杂。

ii). 二氧化硅 Dioxide

SiH4 + O2→SiO2 + 2H2 (300 - 500℃)

SiO2用作绝缘体或钝化层。通常添加磷是为了获得更好的电子流动性能。

iii). 氮化硅 Siicon Nitride

3SiH4 + 4NH3 —> Si3N4 + 12H2

(硅烷) (氨) (氮化物)

(3)溅射

目标被高能离子如Ar+轰击,目标中的原子将被移动并输送到基材上。

金属如铝、钛可以用作靶材。

(4)蒸镀

Al或Au(金)被加热到蒸发点,蒸汽将凝结并形成覆盖晶圆片表面的薄膜。

下面用一个案例,来详细说明一下光刻、蚀刻,到离子沉积的过程中,硅片上的电路是如何一步步成型的:

半导体制造工艺 - 封装测试 (Post-processing)

(1)晶圆测试 Probe Test

在最终线路制备完成后,使用自动化探针测试方法测试晶圆上测试器件,剔除不良品。

(2)晶圆切割 Wafer Dicing

探针测试后,晶圆片被切成单个的芯片。

(3) 接线、封装

◈ 单个芯片连接到引线框架,铝或金引线通过热压缩或超声波焊接连接。

◈ 通过将设备密封到陶瓷或塑料包装中来完成包装。

◈ 多数芯片还需要经过最后的功能测试,才会送到下游用户手上。

微电子封装切割熔锡失效分析及对策

方欣

华润安盛科技有限公司

摘要:

熔锡是微电子封装QFN(Quad Flat No-leads Package,方形扁平无引脚封装)产品在切割生产过程中的核心质量不良,是导致产品可焊性失效的关键风险点。本文针对QFN 封装产品的切割生产过程进行熔锡失效的原因分析和对策探讨。

0 引言

QFN 封装切割的工艺特点是通过高速旋转的切割刀片将整条料片切割分离成单颗的产品。在切割生产过程中,刀片和产品本身容易受到切削高温的影响,使产品引脚表面的锡层发生异常熔化,这一现象通常称为切割熔锡。由于熔锡不良会导致产品可焊性失效,这在微电子封装生产过程中属于严重的质量不良。因此,解决QFN 产品的切割熔锡问题显得非常重要,本文着重分析微电子QFN 封装产品在切割过程中的熔锡成因和探讨其控制方法。

1 切割熔锡的成因

1.1 QFN 切割工艺简述

通常,QFN 产品在封装后道的工艺流程如下:

塑封→电镀→后烘→打印→切割

其中,QFN 封装产品切割工艺如图1 所示,整条料片通过刀片旋转切割分离成单颗的产品。切割移动过程中,刀片表面和产品表面锡层同时采用冷却水进行喷射降温处理,以降低刀片和产品所产生的切削高温,避免产品造成切割熔锡等质量不良。

1.2 切割熔锡失效的成因及特征

(1)当传递到产品切割面的切削温度高于纯锡的熔点温度232℃时,QFN 封装产品切割面的引脚则有熔锡的风险;

(2)当传递到产品切割面的切削温度低于纯锡的熔点温度232℃时,QFN 封装产品切割面的引脚则没有熔锡的风险。

根据成因分析可知,切割熔锡失效主要是由于切割刀片传递到产品引脚表面锡层的温度超过了纯锡的熔点。根据熔锡位置不同,QFN 封装产品切割熔锡失效有两种特征:

如图2,产品引脚锡层产生局部的熔锡失效:

如图3,产品引脚锡层产生整体的熔锡失效:

1.3 熔锡失效的不良后果

在QFN 封装产品从整条料片切割成单颗产品的生产过程中,当切削所释放出来的温度高于产品锡层熔点时,产品引脚表面的锡层会产生熔化。这样会造成引脚锡层脱落、铜层裸露氧化的现象,使产品在PCB 板、电路板等焊接应用的过程中,产生引脚虚焊、脱焊、短路等可焊性失效的质量异常。

综上所述,切割熔锡失效将直接造成产品可焊性失效的问题,这在电子元器件生产应用中是重要的质量隐患。因此,控制切割熔锡是微电子QFN 封装生产的一个关键点,我们从切割工艺设计和设备应用的角度来实验分析,针对影响切割熔锡的风险因素进行相应的对策探讨。

2 切割熔锡的风险点分析

如表1 所示,通过人、机、料、法、环五个维度来分析整体料片切割成单颗产品的过程,识别出QFN封装切割过程中的熔锡风险点。

从分析可知,切割熔锡的过程风险因素中,人员方面、设备本身、生产工艺方法、生产环境所造成产品切割熔锡的风险低,基本不会产生切割熔锡的问题。料片、切割刀片产生切割熔锡的风险中等,在其选型方面,应遵循料片和刀片材料在常规的切割工艺条件下,本身不会造成切割熔锡这一原则。而设备喷嘴、供给冷却水直接作用于料片和刀片的表面,是切割熔锡的高风险因素,也是解决和控制切削高温造成切割熔锡的关键点。我们着重对喷嘴和冷却水这两个因素进行分析和探讨。

3 冷却水的影响

3.1 冷却水的温度过高

冷却水温度是影响切割熔锡失效的关键因素,在产品切割过程中,控制切割冷却水的温度至关重要。如图4 所示,为冷却水温度对产品熔锡的影响趋势分析。由批量生产验证数据得知,随着冷却水温度的升高,产品熔锡的风险比例越高,熔锡数量也逐步增加;而水温越低,产品熔锡的风险越小,熔锡的比例越少。结合厂务动力成本和产品品质来综合考虑,切割冷却水的输出温度控制在10±2℃,能够有效降低切割熔锡的风险,且较为经济合理。

3.2 冷却水的流量过小

3.2.1 冷却水流量的区间控制

如表2 所示,在水温条件稳定的情况下,采用大小不同的水流量进行产品切割实验分析。从数据分析可以看出,异常的水流量大小,会产生刀片崩刀、切割偏移、切割熔锡等质量不良。当切割冷却水流量过小时,切割刀片所产生的高温不能及时降低而传递到产品引脚的锡层面,导致切割熔锡的问题。理论上,切割冷却水流量越大其冷却效果越好,在实际应用过程中,应综合考虑如水流量过大容易造成刀片崩刀、产品位移切偏等不良因素。从实验结果可知,切割冷却水流量控制在1.0-2.0L/Min 这一区间相对稳定可靠。

3.2.2 冷却水流量的稳定性控制

如上述分析可知,喷嘴出水流量的大小会影响到切割熔锡失效的比例,因此冷却水流量输出的稳定性也是非常关键的一个控制点。在实际应用过程中,水流量稳定性控制可从动力供给和设备装置两方面来考虑。动力供给方面,可优先选用洁净度等级高于普通自来水的纯水,并在设备冷却水的进水口安装过滤器装置来提高冷却水水质的稳定性。而设备装置方面,可采用电子流量计控制的设计方式来输出冷却喷射水的水流量,通过设定输出目标值,自动监测和自动识别补偿实际出水供给的水流量大小。相比较传统的机械流量计而言,电子流量计能够自动调节控制,自动修复水流波动、管路堵塞等供给不稳定的因素,可提前预防水流量异常的问题,提升冷却系统的稳定性。

4 喷嘴的影响

喷嘴是切割冷却水的传输装置,它将切割冷却水均匀地喷射到刀片和产品的表面,使刀片和产品在切割过程中的有限空间实现快速降温。针对喷嘴的设计应用,应从喷嘴冷却的均匀性、喷射的覆盖面积、排屑的有效性这三个方面来考虑,以避免产品切割熔锡的风险。

4.1 喷嘴的功能结构设计

实际应用中,刀片两侧的刃口通常需要实现瞬间降温,以满足各种QFN 产品尺寸、材料类别的加工需求。特别是在切割有特殊工艺要求、熔锡敏感的产品时,提升刀片和产品的冷却效果尤为重要。

如图5 所示,在A 点部位设计90°垂直于刀片表面的喷嘴装置,可提升喷嘴传输冷却水的有效性,使冷却水有效地作用于刀片,起到良好的刀片冷却效果。同时,还可在B 点部位设计带有60°扇形角度的产品喷嘴装置,这样能够对产品的引脚表面及切割槽深度同步进行喷射冷却。这样的设计方式提高了产品切割的排屑能力,且大幅度提升了设备冷却系统的兼容能力,降低了切割熔锡的风险。

如表3 所示,从喷嘴功能设计实验分析的结果可以看出:实验4,在A 部位的刀片区域、B 部位的产品切割区域采用双路冷却水喷嘴装置的设计,其降温冷却效果明显,质量控制最为稳定,产品没有切割熔锡不良的问题。而实验1、2、3,不采用冷却喷嘴装置或采用单一的喷嘴功能设计,产品的冷却效果均存在一定的局限性,在切割特定产品或特殊工艺条件下,均有切割熔锡的质量不良。

从实验结果得知,设备喷嘴采用双路冷却的功能设计,能够提升切割不同产品的兼容能力,提升切割效率,减少切割熔锡失效的风险。

4.2 喷嘴口的形状设计

喷嘴的喷射口采用不同的形状设计,其作用效果有很大差别。如表4 所示,切割冷却喷嘴的喷射口采用3 种不同的形状设计,其冷却效果和熔锡风险明显不同。具体如下:

1、采用联排孔形状的设计方式,喷射出水为圆柱形状。该形状设计的喷水集中作用于刀片局部的固定区域,刀片局部面积受到水压的冲击力较大。在实际应用中,其崩刀风险高,且喷射覆盖的面积小,整体的冷却效果差,熔锡的风险高。

2、采用“一”字形状的设计,喷射出水为直线形状。整体的冷却效果比联排孔设计好,喷射覆盖面积、崩刀和熔锡风险有明显的改善。

3、采用“I”字形状的设计,喷射出水为扇面形状。该结构形状设计的喷嘴呈扇形雾状的形态喷射,因此降低了水压对于产品和刀片的冲击力,减少了切偏和崩刀的风险。同时,出水呈扇面形状喷射,其喷射覆盖面积广,能够将冷却水有效地喷射到刀片和产品所需降温的全部区域,这样就大幅度地提升了冷却效果,产品熔锡风险则明显降低。

通过实验对比,刀片冷却喷嘴采用“I”字形状的结构设计,其实用性最好。应用到实际生产中,能够有效降低切割熔锡等质量隐患,从而提升QFN 封装切割的稳定性。

5 切割熔锡失效的管控

针对切割熔锡的控制,可以从厂务动力供给布局、产品工艺流程管控、设备功能结构设计等方面来考虑。

1、建立厂务动力车间,采用冷水机等制冷设备将常温的切割水降低到切割工艺所需的水温。尽可能缩短冷却水输入和输出管道的距离,并采用隔热保温棉包裹,减少水温在传输过程中的热量消耗,确保冷却水的供给温度稳定且可控制。

2、建立新产品、新材料的风险评估流程。根据产品生产评估结果,将切割参数、工艺条件、生产要求等制定标准作业流程。针对核心风险点进行分级授权管控,避免量产时造成切割熔锡失效。

3、在设备设计层面,将应用稳定的喷嘴机构等备件图纸进行标准化。同步上传系统存档并更新到设备技术协议,为后续新购设备提供技术参考。

4、影响切割熔锡的核心备件,如刀架喷嘴、刀片等,建立安装调试和维护技能培训指导书,培训工程技术人员,提高设备切割熔锡的管控能力。

5、冷却水输出设备、传输管路、过滤装置、喷嘴装置等硬件设施,制定预防性维护要求和管理周期。定期对影响切割熔锡的部件进行数据跟踪、功能检查,定期维护保养及更换。

6 结束语

微电子封装QFN 产品的外形结构紧凑,体积小、重量轻、电性能和散热性好,因此多应用于集成度相对较高的高端电子产品中。根据其方形扁平的形状特点,整条料片分离成单颗的电路产品,通常采用效率高、成本低的切割工艺。本文是基于切割工艺生产中的切割熔锡失效现状,从实际应用和设计的角度给予分析和对策探讨,以供参考。

主轴转速对半导体芯片切割品质的影响

方素平 小森雅晴 赵宇 植山知树 廣恒辉夫 梅雪松

西安交通大学机械制造系统国家重点实验室京都大学陕西省计量科学研究院,西安T OW A 株式会社

摘要:

针对目前大量使用的有机材料基板芯片和使用量相对较少的铜板基板芯片,分别设计了一组实验,并对由实验切割出来的芯片的主要评价项目逐项进行了检测,明确了主轴转速对两种芯片的外形尺寸误差、芯片的喇叭口现象、切断面的角度误差、崩碎坑的数量和大小、表面粗糙度等的影响;得出了不管是哪一种基板的芯片,出现不合格的主要是崩碎坑指标这一结论。通过分析和比较,得出了实际使用的主轴转速不宜低于15000r/min 这一对于高速切割机的设计和切割工艺的制定具有重要参考价值的结论。

0 引言

由于大规模集成电路制造技术的进步,除了CP U 芯片和大规模存储器芯片等少数芯片之外,目前在笔记本计算机、液晶显示器、薄形电视机、手机及各种随身携带的视频与音像器件中大量使用的 IC 芯片,其外形尺寸已经被做得非常小。在制造过程中,这类 IC 芯片常被整齐而又紧密地排列在一块基板上,封装时常常将这些紧密排在一起的几片至几十片甚至上百片的芯片当作一个大块,在同一模具腔内用树脂将其一起封装起来,然后将其进行纵横切割,切成一片一片的芯片[1] 。将做在基板上的芯片切成单片的芯片,这一工作目前一般采用高速切割机来完成[2] 。本文探讨了采用高速切割机切割芯片时,切割机主轴的转速对芯片的切割品质的影响,在大量的切割实验的基础上,对实验结果进行分析和对比,揭示主轴转速对半导体芯片切割品质的各项评价指标的影响规律,为半导体芯片切割工艺的制定和半导体芯片切割机的研发提供理论依据。

1 主轴转速对芯片切割品质影响实验

为了查明主轴转速对芯片切割品质的影响,并进一步找出其内在的规律,我们设计了一组半导体芯片的切割实验。切削条件如表1所示,所用的砂轮为一种圆型薄片砂轮,其参数见表1,砂轮的安装位置为其外圈最低处低于被切割基板的底边0∙1mm,以保证将被切割基板完全切断。切割时所采用的进给速度因被切割基板的材料的不同而不同,对于有机材料基板,其进给速度采用稍高于 目 前 生 产 中 的 实 用 速 度 ( 一 般 为 50~80mm/s) 的100mm/s;对于铜板材料基板,其进给速度则采用目前生产中常用的20mm/s。有机材料基板切割实验时采用高于目前生产中常用的进给速度的理由是,课题组在以往所进行的切割实验的结果表明,适当提高进给速度不会明显影响有机材料基板芯片的切割质量。

切割时所采用的主轴转速是个变数,其值如表2所示,因高速段的影响相对较小,所以实验时高速段的主轴转速间隔相对较大,而低速段的取值则较 密。由 于 所 用 的 切 割 机 的 最 高 转 速 为30000r/min,实验时所用的转速不能超过这个值。实验时因半导体基板材料的不同以表2中的主轴转速分别切割8组芯片,并对切割完的芯片逐项进行检测和分析。

2 测试项目和评价方法

主轴转速对切割品质的影响实验的检测项目见表3。其中,芯片的总体外观观测项目中的外观检查、圆球(管脚)缺损与脱落、洗净度、金属粘结等采用工具显微镜进行观测,但因为这些项目普遍没有设定具体的数值判断指标,实际操作中受观测者的主观因素的影响较多[1],比较难以直接进行比较,本实验只把这些项目作为观察项目,而不列入重点检测与比较项目。

在芯片切断面的形状尺寸检测项目中,根据以往的实验及研究的结果[1,3,4] ,筛选出影响较为显著的几个项目,即芯片外形尺寸误差及其两端尺寸之差的值、切断面的角度误差、崩碎坑的大小,以及切断面的表面质量等为重点检测对象,对这些项目进行精确检测、重点比较和分析。而对于从芯片断面到四角球中心的尺寸,即芯片外形中心与芯片内部的电子元件部分的实际中心的偏离和切边的垂直度这两项,将对其进行精确测量,但因主轴转速的变化对这两项的影响并不显著,本实验不将其列入重点比较对象。

3 主轴转速对切割品质影响实验

3.1 主轴转速对芯片外形尺寸的影响

由于实际切割时有可能将芯片切成喇叭口形,因此,检测时采取对芯片的长和宽的两端均进行检测的方法,将同一芯片两端的尺寸(图1中a、b、c 和 d)都进行了检测,检测及其处理结果如表4~表6所示。

表4为以不同的主轴转速切割出来的8组有机材料基板芯片的外形尺寸误差的绝对值的平均值(绝对平均值),表中的两组数据为芯片的长和宽的尺寸误差的绝对平均值。由表4可见,随着主轴转速的降低,长和宽的尺寸误差的绝对平均值都成明显的增大趋势,说明切出来的芯片的尺寸误差随着主轴转速的降低而增大。实验结果还表明,仅仅在主轴转速为8000r/min 时查到有一个芯片的尺寸超差。

表5为8组铜板基板芯片的外形尺寸误差的绝对平均值,表中的两组数据分别为芯片的长和宽尺寸误差的绝对平均值。由表5可见,随着主轴转速的降低,长和宽的尺寸误差的绝对平均值出现不稳定的现象,实验结果未查到有尺寸不合格的芯片。

表6和表7分别为主轴转速不同时切割出来的8组有机材料基板芯片和8组铜板基板芯片两端外形尺寸之差的绝对平均值。由表6可见,随着主轴转速的降低,有机基板芯片两端外形尺寸之差的绝对平均值增大,说明芯片形状呈喇叭口的现象逐渐严重。由表7可见,主轴转速降低时铜板芯片的喇叭口现象没有有机材料基板芯片那样明显,但呈现出不稳定现象。

出现上述现象的主要原因是,主轴转速降低时每转的进给量将增大,每转切除的材料增多,切割力将增大。对于切割时进给量较大的有机材料基板芯片,切割力的增大非常显著,包括薄形砂轮、被切割基板和真空吸附工作台在内的切割系统将发生变形,明显影响到了尺寸的切割精度。而对于进给量较小的铜板基板芯片,其切割力本身较小,由每转进给量的增大而增大了的切割力仍然较小,对尺寸误差的总趋势的影响尚不明显。

实验结果表明,主轴转速在10000r/min以上时,主轴转速对有机材料基板芯片外形加工尺寸的影响均在允许范围之内,而对于铜板基板芯片,实验中所用的主轴转速均可适用,即该项目只要求主轴转速不低于10000r/min。

3.2 主轴转速对芯片切断面角度的影响

表8为主轴转速不同时切割出来的8组有机材料基板芯片和8组铜板基板芯片的切断面角度误差的平均值,以及上述各8组芯片中查出的不合格芯片的个数。从表8可以看出:对于有机材料基板芯片,随着主轴转速的降低,其切断面角度误差的平均值的绝对值呈明显增大趋势,而对于铜板基板芯片则没有有机材料基板芯片那样明显;无论是有机材料基板芯片还是铜板基板芯片,随着主轴转速的降低出现角度不合格的芯片数都将增加,但相对于铜板基板芯片,有机基板芯片的现象更为明显。

出现上述现象的主要原因是,每转进给量的增大将使切割力增大,对于进给量较大的有机材料基板芯片,增大后的切割力将使切割系统发生较为显著的变形,从而对切断面的角度精度的影响也较明显。而对于进给量较小的铜板基板芯片,增大后的切割力仍然较小,对切断面角度误差的影响尚不明显。该实验结果表明,要使切断面的角度误差全部在允许的范围之内,要求主轴转速不低于20000r/min,即使允许有少量芯片超差,其转速一般也不宜低于12000r/min。

3.3 主轴转速对芯片上的崩碎坑的影响

表9为主轴转速不同时切割出来的各组有机材料基板芯片和铜板基板芯片上出现的崩碎坑的总数,即各组中每块芯片上观察到的崩碎坑的数量之总和,以及上述各组芯片中查出的崩碎坑不合格芯片的个数。从表9可以看出:对于有机材料基板芯片,随着主轴转速的降低,其崩碎坑总数呈明显增大趋势,而对于铜板基板芯片则反而呈下降趋势;崩碎坑不合格的有机材料基板芯片始终很多,但崩碎坑不合格的铜板基板芯片则随着主轴转速的降低反而有所减少。

出现上述现象的主要原因也在于每转进给量的变化而引起的切割力的变化,其情况与前述完全相同。但至少从铜板基板芯片的实验结果中可以看出,每转的进给量并不是越小越好,可能存在着一个最佳值,这一点将在后续的实验研究中作进一步探讨。

3.4 主轴转速对芯片切断面粗糙度的影响

表10为主轴转速不同时切割出来的有机材料基板芯片和铜板基板芯片的切断面粗糙度 R a的平均值。由表10可见,随着主轴转速的降低,芯片切断面的粗糙度的平均值将增大,说明切断面的表面将变得更加粗糙。这一趋势对于有机材料基板芯片非常明显,而铜板基板的芯片则并不是那么明显。由于所定的粗糙度值较低,实验结果没有发现粗糙度不合格的芯片。

出现上述现象的主要原因是,每转进给量的增大使每转扫过的材料区域增多,单位面积通过的砂轮磨粒数将减少,粗糙度将增大。对于进给量较大的有机材料基板芯片,其影响较为显著,而对于进给量较小的铜板基板芯片,其影响尚不明显。

4 结论

(1)主轴转速降低时,对芯片的外形尺寸误差、芯片的喇叭口现象、切断面的角度误差、崩碎坑的数量和大小、表面粗糙度等都有不同程度的影响,且对于有机材料基板的芯片,这些影响是非常明显的,而对于铜板基板芯片,这些影响则表现出不是很明显,有出现不稳定(外形尺寸)甚至于往好的方向发展(崩碎坑)的情况。

(2)出现上述现象的主要原因是,每转进给量增大时砂轮每转扫过的材料区域增多,切割力增大,从而引起粗糙度下降,尺寸和角度的切割精度下降。但每转的进给量也并不是越小越好,可能存在着一个最佳值,这一点有待于进一步探讨。

(3)无论是有机材料基板芯片还是铜板基板芯片,出现不合格的主要是崩碎坑,且提高主轴转速也不能改善现行指标中由崩碎坑而导致的不合格率。建议在不影响半导体芯片的实际使用的情况下,适当放松崩碎坑的检测指标。

(4)在实验所用的切削条件下,主轴转速在15000r/min以上时,各项检测指标的影响都不是很明显,但转速低于这个值时,变化逐渐明显,由此可以建议,实际使用时主轴的转速不宜低于15000r/min。这一点对于相关企业制定切割工艺,或研发和设计切割机等都具有极其重要的参考价值。

来源:半导体封装工程师之家

专心 专业 专注

分布图领取