脑机接口(BCI),这项曾经只存在于科幻小说中的技术,正在以前所未有的速度走进现实,特别是在医疗康复领域,它正重新定义着“可能”的边界。想象一下,瘫痪患者能通过“意念”重新行走,失去语言能力的人能直接“脑控”发声交流——这些激动人心的场景,在刚刚过去的2023-2024年,取得了令人瞩目的突破性进展。

今天为大家带来的这篇重磅综述文章:《2023-2024年脑机接口医学应用进展:从临床试验到实践探索》,正是对这一飞速发展领域的全景式扫描。

本文近期发表于国际知名期刊Brain-X,复旦大学附属华山医院陈树耿博士和上海交通大学陈铭易副教授为共同第一作者,中国科学院自动化所刘冰副研究员、天津大学刘秀云教授、明东教授为共同通讯作者。

这篇综述的核心价值在于:

☑时效性强:聚焦2023-2024年这一BCI技术爆发期的关键进展,信息新鲜热辣。

☑覆盖全面:从侵入式到非侵入式技术,从硬件设计、软件算法到基础机制,再到临床应用(如中风、脊髓损伤、ALS、抑郁、自闭症等),系统梳理了BCI的方方面面。

☑临床导向:特别强调BCI如何从实验室走向病床,改善患者生活质量,是医疗科技前沿的权威解读。

在接下来的正文中,我们将对这篇重要文献进行全文翻译,带您深入了解脑机接口技术的最新突破与未来方向。让我们共同见证科技如何为生命赋能!

首先,向这篇优秀综述的作者团队致以诚挚的敬意和感谢!

《2023-2024年脑机接口研究进展》

近年来,脑机接口(BCI)技术发展迅速,尤其在医疗领域。本篇综述全面总结了2023-2024年间医疗BCI领域取得的进展,涵盖从侵入式到非侵入式技术,从基础机制到临床应用的广泛主题。2023-2024年间,BCI技术在研究突破和临床应用方面成果丰硕。随着BCI硬件和软件的持续演进,以及对基础医学原理理解的深化,创新的BCI发明有望越来越多地应用于临床实践。侵入式和非侵入式BCI技术共同为更广泛的临床应用铺平了道路。预计BCI技术将为疾病治疗带来更大希望,为增强人体功能提供更多方法,并最终改善生活质量。

01

引言

脑机接口(BCI)作为革命性的神经工程技术,通过解码神经信号为截肢或神经功能缺损患者提供康复解决方案。BCI系统通过绕过外周神经肌肉通路,将脑电活动转化为外部设备(如计算机、辅助工具、神经假体)的控制命令,显著提高了严重运动障碍患者的生活质量,同时降低了医疗成本。一个BCI系统通常通过五个阶段运作:信号采集(降噪和伪迹处理)、预处理(信号优化)、特征提取(判别性神经模式识别)、分类(意图识别)和控制接口(命令执行)。虽然侵入式BCI通过神经-电极直接接触展现出卓越的信噪比、灵敏度和分辨率,非侵入式BCI因其无需手术、安全且可扩展的特性而具有独特的临床价值。例如,基于脑电图(EEG)的系统消除了植入风险,广泛应用于儿科/老年护理和短期干预,在抑郁症的神经反馈治疗、注意力缺陷多动障碍(ADHD)的注意力调节以及自闭症社交技能训练方面展现出潜力。高密度电极阵列和信号处理算法(如空间滤波和深度学习)的进步缩小了其与侵入式BCI的性能差距,特别是在运动想象(MI)范式中,已能实现轮椅控制或虚拟键盘操作的足够精度,同时避免了手术并发症——使其成为轻中度功能障碍患者的理想选择。

截至2023-2024年,BCI在三个领域取得了突破:语言/运动缺陷的治疗管理、心理导航研究以及新兴技术开发。在语言康复方面,侵入式BCI能够结合声调分析实现语言信号的实时解码;而非侵入式系统则利用干电极和便携式设计实现居家个性化训练。在运动功能恢复方面,侵入式BCI协助瘫痪患者以最小校准进行行走,并促进神经可塑性;非侵入式系统则通过闭环皮层调制诱导脊髓损伤后的神经重组。神经科学的进步,如海马神经编码机制,推动了BCI的创新,并辅以功能性超声(fUS)和血管内BCI等微创前沿技术,在性能和安全性之间取得了平衡。

在临床上,BCI现已应用于中风、脊髓损伤(SCI)、肌萎缩侧索硬化症(ALS)以及神经精神疾病(如抑郁症、ADHD、自闭症)等,形成了一个互补框架:侵入式BCI针对严重残疾进行精准干预,而非侵入式系统通过在初级保健和大规模筛查中低风险部署来扩大可及性。这种协同效应,加之人工智能(AI)和纳米传感的融合应用,深化了对神经可塑性的理解,并加速了临床范式的转变。图1展示了基于脑区及信号源的不同类型BCI系统的应用。

▲图1:基于大脑区域和信号源的不同类型的BCI系统应用

02

BCI软件与硬件的进展

BCI将复杂的大脑信号或活动转化为计算机指令,为恢复瘫痪患者的能力提供了一种前景广阔的方法。大脑信号或活动可通过多种方法记录,包括植入式神经记录探针(NPs)、多电极阵列(MEAs)、皮层脑电图(ECoG)、脑电图(EEG)、功能性近红外光谱(fNIRS)、功能性磁共振成像(fMRI)和功能性超声(fUS)。广义上,BCI可分为侵入式和非侵入式。图2比较了不同类型BCI的空间覆盖范围和分辨率。

▲图2:BCIs的空间覆盖和分辨率

非侵入式BCI(EEG, fNIRS, fMRI)通常具有更大的空间覆盖范围,而侵入式BCI(NPs, MEAs, ECoG, fUS)则提供更高的空间分辨率。除了手术植入的必要性外,为实现最佳BCI解决方案,还需权衡信号质量、时空分辨率和空间覆盖范围之间的各种性能折衷。

由于其非侵入特性,自1929年Hans Berger发明以来,EEG一直是神经科学领域最常用的技术之一。EEG信号通常具有极低频率(低于100Hz)和微小幅度(通常低于100μV)。传统的基于EEG的BCI主要使用放置在头部不同固定位置的记录电极。为获得良好的电极-皮肤接触,传统上使用导电凝胶将湿电极固定在头皮上。干电极记录因其便携性及在长时间记录期间提供稳定数据质量的特点,在日常监测中更受青睐。然而,与湿电极(通常低于5kΩ)相比,干电极的接触阻抗要高得多(可达数十MΩ),这对具有超高输入阻抗的低噪声EEG采集集成电路(IC)提出了挑战。如图3A所示,传统的EEG采集IC由模拟前端(AFE)和模数转换器(ADC)组成。

▲图3:BCIs的典型IC架构

AFE包括一个低噪声仪表放大器(IA)和一个可编程增益放大器(PGA)。它对微弱的EEG信号进行信号调理,包括放大、滤波、降噪等。ADC然后将预处理后的EEG信号转换为数字信号,再由后端数字信号处理器进一步处理,最终通过无线部分传输。

在非侵入式EEG采集IC领域,以下方面取得了显著进展:

1)高输入阻抗。

采用阻抗提升技术的最先进AFE架构,在EEG信号带宽内实现了超过GΩ量级的输入阻抗。

2)提高共模抑制比(CMRR)。

提高CMRR是抑制环境共模干扰(如50/60Hz电源干扰)的关键。已提出多种技术来改善CMRR,包括共模反馈、共模前馈、共模复制、乒乓自动归零(AZ)和斩波稳定技术。最先进的AFE已将IA的CMRR提升至140 dB,系统级CMRR提升至80 dB以上。

3)创新的IA架构以实现更好的噪声效率因子(NEF)。

主流的IA有两种架构:基于经典三运放IA的直流(DC)耦合架构,以及基于电容耦合IA(CCIA)的交流(AC)耦合架构。CCIA由Harrison于2003年为神经信号采集而发明。与经典的三运放IA相比,CCIA所需的放大级数更少,因此具有更好的NEF。可在CCIA中应用AZ和斩波技术进一步降低噪声,从而改善NEF。除基本架构外,近年来还提出了电流反馈IA[36–39]和电流平衡IA[40,41],以在输入阻抗、NEF和芯片面积之间实现更好的折衷。

侵入式BCI记录神经局部场电位(0.5–1000Hz)或神经动作电位(0.3–10kHz),其幅度略高(通常为100μV至1mV)。Kruger追溯最早的同时记录可追溯到1929年Matthews对青蛙腓神经的记录。过去50年间,神经记录技术的进步使得可同时记录的神经元数量大约每7年翻一番,遵循摩尔定律。受益于现代IC制造技术,深度植入大脑皮层的全集成高密度NPs或放置于大脑暴露表面的MEAs,已成为在不同脑区进行单细胞神经记录的强大神经科学工具。如图3(B)所示,最常见的神经记录集成电路(NRIC)架构由多个AFE通道复用到一个ADC组成。放大级通常实现为交流耦合或直流耦合的IA,后接一个PGA。最先进的NRIC已能记录数千个位点;这些NRIC的性能和鲁棒性已通过大规模和长期记录得到充分验证。然而,相对于人脑中约800亿个神经元,神经记录仍有很长的路要走。除了记录位点数量外,在特定的BCI应用中,噪声、功耗、面积、输入范围、电极直流偏移(EDO)容限等重要指标仍有待协同优化。

除了神经记录,侵入式BCI还用于执行深部脑刺激(DBS)以治疗脊髓损伤、帕金森病、癫痫和其他使人衰弱的神经系统疾病。刺激可以电压或电流模式实现。需要同时进行DBS和记录,以便以双向闭环方式自适应调整刺激参数。图3(C)展示了双向BCI的典型架构。在DBS阶段,记录电极可能会受到同时发生的刺激伪迹(SAs)影响。SAs的幅度取决于刺激电流幅度、记录电极与刺激电极之间的距离等多个因素。在极端情况下,高达数百毫伏的SAs可能使整个记录通道饱和。因此,记录通道的动态范围(DR)应足够高,以适应叠加在较大SAs上的微小神经信号。传统上,需降低或自适应控制IA的增益以扩展DR。可以采用反馈技术防止饱和,同时提高最大输入范围。

近年来,直接转换前端(Direct-FE)已成为抗伪迹生物电位采集前端的领先技术。与传统架构(IA + ADC)不同,Direct-FE无需前端放大器即可记录生物电位。由于未使用增益级,因此可以容纳更大的伪迹。鉴于背景噪声通常约为10 μVrms,因缺乏前端放大器导致的较高输入参考电路噪声在实际应用中通常无关紧要。通过结合其他先进的频谱整形技术,如Δ调制(ΔM)或Δ-ΔΣ调制(Δ-ΔΣM),Direct-FE展现出优于传统架构的动态范围,使其成为可穿戴生物电位采集最有希望的候选方案之一。

最先进的Direct-FE主要有三种架构(见图4):(A) ΔM;(B)单环路Δ-ΔΣM(DC或AC耦合);(C)两步ΔM。ΔM因其紧凑尺寸和低功耗而被发明用于多通道植入式记录。

▲图4:最新直接转换前端(Direct-FES)的架构(A)AM;(B)A-A∑M;和(C)两步

然而,其DR和信噪失真比(SNDR)对于主要关注大伪迹容限的可穿戴设备来说过于有限。为提高SNDR,已提出Δ-ΔΣM;然而,输入开关电容充放电导致的低输入阻抗对于可穿戴设备并不理想。其他交流耦合Δ-ΔΣM Direct-FE也存在输入阻抗不足的问题。直流耦合二阶Δ-ΔΣM Direct-FE实现了高输入阻抗;然而,大的EDO可能使放大器饱和,其线性输入范围从根本上限制了DR。提出了一种改进Δ调制的两步Direct-FE。它在仅消耗63 μW功耗的情况下,实现了3.56 Vpp的峰值输入范围、26 GΩ的输入阻抗和±1.8 V的EDO容限。这是首个报道的DR超过110 dB的Direct-FE,能够采集叠加在极大伪迹上的微弱生物电位。

总之,非侵入式BCI因其便携性非常适合日常健康监测,而侵入式BCI可广泛应用于医疗治疗。为解决实际应用中输入阻抗、共模干扰、伪迹、通道密度等挑战,具有高DR、高CMRR、低噪声、低功耗和小面积的多通道生物电位采集IC仍有待深入探索。

除了信号采集和处理设备,数据传输、外部控制和电源系统也是构成BCI系统完整闭环的关键支撑模块。数据传输系统通过有线方式(如高精度医用线缆)或无线方法(如低延迟蓝牙5.0)建立生物实体与外部设备之间的物理连接。该系统的稳定性和抗干扰能力直接影响BCI的实时性能。控制执行层利用解码的神经信号驱动假肢和虚拟界面等终端设备,同时结合多模态反馈设备(如触觉振动和视觉投影)形成感觉闭环。电源管理系统必须通过采用无线充电(Qi标准)和小型化固态电池技术来平衡电源效率和生物相容性,以解决植入设备的持续供电难题。这三个子系统共同构成了BCI系统中从信号采集到功能输出的完整链条。

03

侵入式BCI与基础机制

相对于非侵入式BCI,侵入式BCI在信噪比、灵敏度和分辨率等方面展现出更优越的性能特征。截至2023年,BCI在语言和运动功能受损患者的治疗管理、心理导航研究以及推动新兴技术发展方面取得了显著成就。

对于语言功能受损的患者,高性能BCI有助于准确、实时地解码语言信号。为丰富可解码的语言范围,这些接口还融入了语言声调分析。在运动功能障碍方面,BCI不仅能使瘫痪患者实现辅助行走,还在治疗过程中展现出最小校准、实时操作和促进神经恢复等显著特征。基础神经科学研究的改进对于开发新型BCI至关重要。对海马神经信息编码机制的研究为BCI导航系统的实现提供了新方法。此外,fUS和血管内BCI等新兴技术代表了微创脑机接口的下一个前沿。这些技术提供了高性能与安全性的协同融合,成为未来研究的关键焦点领域。

3.1言语神经假体

标准的言语BCI涉及解码人脑信号并通过语音合成生成完整句子。然而,解码输出通常是文本形式,这与传统的沟通方式不同,且解码输出速率落后于自然语言处理速度。为提升用户体验,可采用合成语音音频和面部虚拟形象动画将文本可视化。2023年神经假体的一些进展不仅实现了实时解码,还达到了78词/分钟(WPM)的解码速度,且错误率显著降低。另一项于2023年完成的研究报告了解码速率为62WPM,表明高解码性能并不过度依赖语言模型。该研究进一步揭示,患者保留了音素的发音编码,这解释了为何失语数年的患者其言语信号仍能被成功解码。

2024年,通过运动、视觉和语言处理等多个案例研究,对大脑的编码和解码机制进行了更深入的探索。这些研究证明了大脑能够将分布式神经回路中的神经动力学转化为关于感觉和其他任务刺激的有意义信息,这对于开发有效的BCI至关重要。深度学习和数学工具等技术已被应用于测量和增强这些过程的保真度。

BCI的最新进展,特别是2024年取得的成果,对言语恢复领域产生了重大影响,尤其是在ALS等严重残疾患者中。这些被称为言语神经假体的接口,利用与言语尝试相关的大脑皮层信号,并通过先进的计算算法将其解码为文本或合成语音。这项新兴技术为严重瘫痪和言语障碍患者提供了至关重要的沟通生命线,将理论概念转化为实际改善生活的应用。

在语言解码领域,挑战不仅限于元音和辅音,对于声调语言尤其如此。例如,专为中文设计的言语BCI能够将解码的信号序列翻译成连贯的普通话句子。这便于母语为中文的人理解,尽管可能出现解码不准确的情况。通过模块化神经解码声调和基本音节,并结合语音合成,可以显著降低信号处理的复杂性,从而提升性能。此外,研究表明BCI只需极少的初始模型训练和校准即可维持高水平的解码准确度,且无论植入时间长短,其准确度均保持稳定。

此外,使用大型语言模型对BCI输出进行纠错,允许在线重新校准,消除了频繁中断设备的必要性,并实现了长时间的连续使用。

解码速度和准确度的进一步研究仍是关键焦点。目前BCI实现的信号到文本解码速度尚未达到自然口语设定的160 WPM基准。这凸显了降低BCI解码错误率的必要性。此外,当前研究尚未在广泛的词汇量上实现高水平准确度,让用户能够精确表达不受限制短语的目标仍是理想追求。表1展示了言语神经假体研究的更多进展。

3.2BCI运动控制

全球约有2亿人患有严重残疾和功能障碍。先前的研究已采用脊髓硬膜外电刺激(EES)作为脊髓损伤患者的补救方法。然而,患者在主动控制肌肉活动方面遇到了挑战。在超越传统EES方法的基础上,研究人员开发了一种连接大脑和脊髓的“数字桥梁”,从而赋予患者更强的肌肉控制灵活性,并促进更自然的行走能力。同时,这种方法在神经恢复方面显示出前景,证据表明即使在脑-脊接口关闭后,患者也能借助拐杖恢复行走能力。

有趣的是,一个最初设计用于恢复上肢运动的系统,通过预测上肢的运动意图,已被改造用于控制下肢运动。这项研究强调了同一信号和系统多功能应用的潜力,这一发展可能显著推动该领域未来的进步。

当四肢运动功能受损时,BCI在恢复部分功能、辅助神经连接以及潜在促进自我恢复方面发挥着关键作用。然而,仍有需要改进的关键领域,特别是减少设备延迟和增强协调性以改善用户体验。从患者角度看,检测运动意图到假体设备执行相应动作之间的时间间隔可能导致使用不适。表2展示了BCI运动控制研究的更多进展。

3.3BCI导航

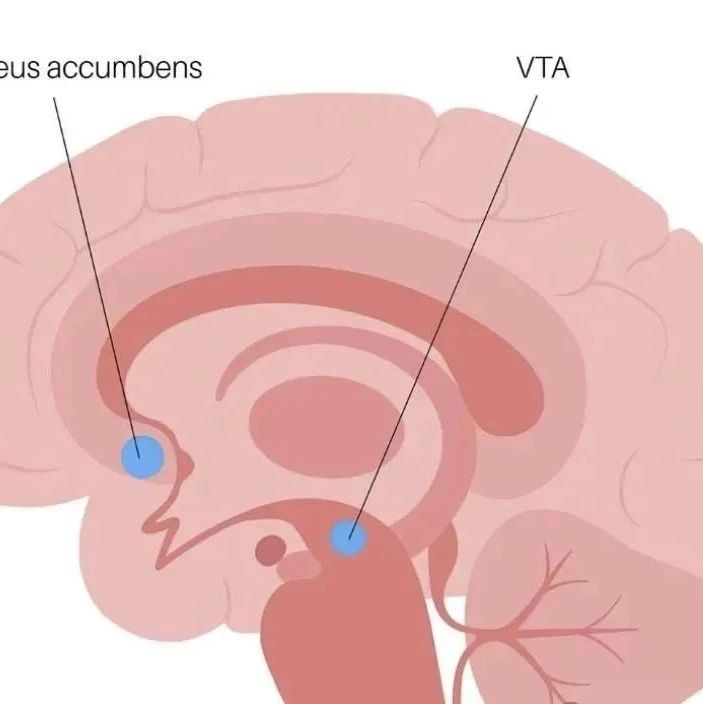

心理导航研究在提高瘫痪患者生活质量方面具有潜在应用价值,特别是在轮椅控制方面。传统研究常依赖EEG或追踪眼球运动,导致解码信息质量差和用户活动受限等问题。2023年的一项研究通过海马成功实时解码了真实世界行走过程中的运动速度。这一突破表明从海马活动解码多种速度的可行性,从而为开发用于轮椅控制的侵入式海马BCI奠定了基础。

海马体以其在认知处理,特别是空间信息处理中的作用而闻名。研究表明,与人类相似,大鼠也具有想象、回溯和展望未来的能力。

与人类一样,大鼠能够可视化不在眼前的场所和物体,并且能够在没有身体运动的情况下想象走到某个地方或将远处的物体移动到特定位置。这些发现为情景记忆回忆、心理模拟和规划的潜在机制提供了见解。

未来的一个重大挑战在于提高人类研究中脑区植入的安全性。位于颞叶深处的海马体为电极植入带来了相当大的困难。外侧前额叶皮层(LPFC)提供了一个更易植入的位置用于解码运动意图。研究发现,小鼠在执行空间运动相关任务时,其LPFC中存在显著的神经元活动。

对大脑功能的进一步探索,如导航的神经机制,对于开发新型BCI系统至关重要。海马体在空间导航和位置表征等功能中起着关键作用;理解和利用这些神经机制是开发更复杂、更有效BCI技术的关键。表3展示了BCI导航研究的更多进展。

3.4新兴技术

在传统BCI中,记录的神经信号质量往往随植入时间推移而下降,且神经变异性的挑战仍未解决。2023年,新兴BCI技术取得了显著进展,为这些问题提供了新颖的解决方案。

使用超小型植入物进行信号记录在提高植入兼容性方面显示出前景。这种方法最大程度减少脑损伤并降低免疫反应。一项开创性的人体研究表明,通过脑血管传输电极记录感觉运动皮层活动,为解决长期植入性挑战提供了可行方案,植入一年后未观察到设备移位或血管堵塞等问题。功能性超声(FUS)是一项新近发展的技术,仅需将植入物放置于大脑表面,具有高灵敏度和大数据量。然而,FUS的时间分辨率较低,且由于颅骨对声波的衰减,需要开颅。表4展示了新兴技术研究的更多进展。

从2023年到2024年,BCI在视觉重建领域也取得了进展。Neuralink的Blindsight旨在通过直接刺激视觉皮层,为失去眼睛和视神经的人恢复视力。该技术可能使先天失明者感知视觉信息,最初是低分辨率,但可能扩展到超越正常视觉的能力,包括看到光谱的红外和紫外部分。尽管这预示着革命性的增强,但该技术仍处于起步阶段,预计将逐步改进。伊利诺伊理工学院的皮层内视觉假体(ICVP)专注于通过绕过受损的光学通路直接刺激视觉皮层来创造人工视觉。由Philip Troyk博士领导的团队开发的ICVP在临床测试中取得了重要里程碑,使参与者能够执行基本的、视觉引导的任务。该系统使用一系列完全植入的小型无线刺激器将视觉信息直接传递给大脑,帮助改善严重视力障碍患者的空间意识和活动能力。

BCI研究已取得了显著成果,但仍有巨大的提升空间。为提高BCI的效能和性能,必须解决几个挑战,包括:

最小化使用前的校准时间以实现即插即用设计;减少时间延迟并实现更流畅的用户对假肢设备的控制;

确保长期可靠性,植入式接口应能长期使用,甚至终身可用;推动神经科学研究,这对BCI发展至关重要;

以及强调BCI系统的泛化性。结合解码器设计和神经适应将有益于系统性能。BCI未来的研究轨迹可能集中在无线和完全植入式技术的发展,旨在实现更灵活的控制机制。

04

临床医学进展

临床领域迫切期待用于疾病(及所致功能障碍)监测、评估和治疗的新技术。BCI技术的快速发展为临床医学带来了新的应用。中风、脊髓损伤(SCI)、抑郁症、ADHD、自闭症、ALS等疾病可能越来越多地受益于侵入式或非侵入式BCI。表5展示了非侵入式BCI在中风疾病中的应用,表6展示了BCI在其他疾病和功能障碍中的应用。(表5、表6由于表格内容过于丰富,故在此不做展示。如需查看,请点击文末原文链接查看。)

4.1侵入式BCI的临床应用

多种疾病的临床管理,包括SCI、ALS、抑郁症、中风和肿瘤,可能受益于侵入式BCI。

2023-2024年,侵入式BCI在促进SCI患者下肢运动功能方面取得突破。发表在《Nature》上的一项研究报告,一名因10年前事故导致慢性四肢瘫痪的SCI患者,能够在助行器辅助下独立行走。

▲图片引用自:Lorach H, Galvez A, Spagnolo V, et al. Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interface. Nature. 2023;618(7963):126-133.

这是SCI管理的一项重大进展,增强了运动功能并促进了日常生活活动能力的恢复。这一尖端应用的成功深深植根于神经外科医生和神经工程师持续的协作和广泛的研究。另一项研究报告,一名患有严重构音障碍的ALS患者,通过腹侧感觉运动皮层上的ECoG植入物,能够使用六个直观的语音命令操作计算机应用程序。为期3个月的研究表明,基于长期植入ECoG的言语BCI能够长期可靠地控制辅助设备。这一改进仅通过初始模型训练和校准实现,表明其可以在家中无人辅助使用。侵入式BCI技术的另一项突破是一种应用于难治性抑郁症患者的新型设备。探索了DBS在腹侧囊/腹侧纹状体区域响应的结构和功能相关性预测价值。基于此,患者只需切换到植入设备即可控制其负面情绪。这为管理难治性抑郁症患者带来了希望。

除SCI和抑郁症外,2023年8月23日发表在《Nature》上的研究报道了中风疾病的进展。一名近18年前中风的患者能够使用BCI系统将脑信号解码为文本进行交流,速度约为80WPM。这相较于之前仅14WPM速度的沟通设备是一个实质性改进。

BCI也可作为干预手段应用于肿瘤导致的功能障碍。与基于正念的疗法相比,EEG生物反馈疗法可改善情感症状、生活质量和自我效能。此外,通过闭环BCI修改脑电信号可缓解乳腺癌幸存者化疗引起的周围神经病变。

4.2非侵入式BCI的临床应用

除了侵入式BCI在临床医学中的效用外,各种疾病和状况也受益于非侵入式BCI的进展,包括中风后的运动功能障碍、SCI、ADHD、自闭症、睡眠障碍、肢体残疾患者的轮椅控制等。

用于中风的非侵入式BCI,如EEG-BCI和fNIRS-BCI,在科学研究和临床实践中不断被探索。实验范式和运动任务是BCI系统在中风康复中的重要关注领域。2023年,一种新的系统被提出,将功能导向任务与EEG-BCI训练相结合,应用于中风手功能康复的BCI训练中。这个由工程师、康复医师和治疗师组成的团队非常适合支持BCI系统的开发和优化,为产品研究做出贡献并促进其临床应用,展示了医工结合的实际合作。fNIRS-BCI也得到越来越多的探索。不同学者提出了用于运动任务分类的高密度fNIRS-BCI、基于相关滤波的通道和特征选择框架混合BCI应用以及全数据驱动的混合深度学习以提高意志控制fNIRS-BCI的分类准确率。

2024年,一项多中心研究(样本量:296)在BCI中风康复方面取得了实质性进展,该研究调查了BCI训练对缺血性中风患者上肢运动功能康复的疗效和安全性。

同年,非侵入式脊髓电刺激被应用于改善慢性颈髓损伤患者的手臂和手部功能,证明了其安全性和有效性。

ADHD是一种以注意力不集中、多动和冲动为症状的神经障碍。许多年轻人受此障碍影响。基于BCI的严肃视频游戏可用作ADHD儿童的认知和神经反馈训练(NFT)。

在自闭症谱系障碍儿童中,mu节律的NFT用于改善行为和动作观察期间的EEG mu节律抑制。然而,智力障碍儿童被排除在外。mu EEG节律-BCI被应用于自闭症合并智力障碍儿童。未来对此类BCI的研究应侧重于改进理想mu-NFT候选者的识别、提高BCI任务准确度以及概述方案的康复机制。

睡眠障碍对个体的整体健康构成严峻挑战。为解决这些问题,一种突破性的解决方案应运而生,即设计用于监测和调节睡眠的柔性轻量级BCI设备。这项创新技术标志着睡眠评估领域的范式转变,与传统多导睡眠图(PSG)相比具有诸多优势和区别。与需要在身体上连接众多电极和传感器的传统PSG不同,柔性BCI优先考虑用户舒适度;其轻量化和非侵入式设计促进了更自然的睡眠体验,减轻了外部设备对睡眠质量的影响。另一项研究证明了可穿戴柔性设备的可靠监测能力与PSG相当。BCI的持续进展涉及整合人工智能算法以提高睡眠分期分类和睡眠障碍识别的准确性。未来的迭代版本可能会看到柔性BCI融入无线连接功能,便于无缝数据传输和医疗专业人员的远程监控。

面向严重肢体残疾人士的脑控轮椅已开发多年。最近的一项研究使用快速响应码视觉刺激模式建立了一个鲁棒的BCI系统。所提出的基于快速响应码模式的稳态视觉诱发电位(SSVEP)BCI可用于轮椅控制。然而,长时间连续控制导致的视觉疲劳问题仍有待解决。

4.3临床应用中的反馈与信号

一项Meta分析概述了可应用于神经康复的几种BCI类型。从应用形式和反馈的角度看,除了经典的BCI类型(包括基于外骨骼的BCI、基于功能性电刺激的BCI和基于虚拟现实技术的BCI),还有两种新型BCI类型——基于嗅觉的BCI和基于电触觉的BCI。嗅觉功能障碍(如嗅觉丧失和嗅觉减退)以及轻度认知障碍在某些临床中很常见。基于嗅觉的BCI可用于改善嗅觉功能障碍。基于电触觉的BCI可用作中风或脑损伤后改善感觉功能的恢复性工具。它也可作为辅助BCI应用于严重残疾用户的沟通。在BCI信号的临床应用中,SSVEP、EEG、ECOG、P300等信号日益成熟。EEG和fMRI、EEG和fNIRS的联合应用促进了神经反馈BCI的更广泛应用。

05

总结与未来研究

2023-2024年间,BCI技术取得了众多进展。随着BCI硬件和软件的发展,以及对基础医学研究的深入探索,其他卓越的BCI发明将被应用于临床环境,特别是随着侵入式和非侵入式BCI拓宽了临床应用的范围。BCI实施的未来进展需要应对临床挑战,如监管障碍、患者接受度和长期疗效。伦理考量,特别是关于侵入式BCI的伦理问题,也必须仔细审视,以确保负责任的开发和采用。通过工程师、神经科学家和医疗保健专业人员之间的多学科合作,BCI技术蕴含着在推进疾病管理、增强人体功能以及改善整体生活质量方面的巨大潜力。

翔宇医疗开启脑机接口医疗时代

脑机接口中心建设的三重壁垒:

当前全国脑机接口中心建设浪潮中,普遍面临“设备孤岛化、临床碎片化、标准空白化”三大核心痛点:

(1)设备整合困境

单一厂商产品覆盖率不足30%(如强脑科技聚焦仿生肢体,天坛依赖“北脑一号”科研合作);需同时兼容侵入式(如半植入电极)、非侵入式(如256导联干电极)、神经调控(经颅磁)、功能代偿(外骨骼)及生活辅助(脑控轮椅)5大类设备,跨系统协同难度指数级增长。

(2)临床路径断裂

神经外科(手术植入)、康复科(功能训练)、精神科(神经反馈)分科诊疗,缺乏贯穿“筛查-治疗-回归”的一体化流程。国内部分医院建设的多模态平台,仅覆盖康复环节,无法满足脑肿瘤术后、脊髓损伤急性期的闭环管理。

(3)标准体系缺失

国家医保局虽发布定价指南,但缺乏设备互联协议(如脑电信号采样率/滤波标准)、疗效评估量表(如神经可塑性量化指标)等核心规范。

行业现实:截至2025年6月,全国在建的所有脑机接口中心中,100%需整合至少3家以上供应商设备,导致调试周期长、临床数据割裂、运维成本激增。

翔宇破局:全链能力者的三重不可替代性

(1)设备整合力:

自研5大产品线覆盖中心全部需求,100%协议互通,数据流无缝衔接。

(2)临床贯通力:

公司产品线齐全,构建了覆盖10大门类、55个系列、1000余种产品的全产业链布局,年产能达20万台套,可满足大部分临床科室的个性化需求。

(3)标准定义权:

翔宇医疗与国内大量高校、医院、科研院所长期开展深度合作,构建了深度且稳固的合作关系。

结论:在国家脑机接口战略窗口期(2025医保定价落地+临床中心爆发),翔宇医疗是通过全链条能力验证的企业——其生态厚度既破解了中心建设的技术与商业困局,更成为推动中国引领全球脑机接口革命的核心引擎。

如何引用本文:Chen S, Chen M, Wang X, Liu X, Liu B, Ming D. Brain-computer interfaces in 2023–2024. Brain-X. 2025;3:e70024.

原文链接:https://doi.org/10.1002/brx2.70024

稿件|陈宣伯;编辑|高晓雪

校对|马苗苗;审核|Kahlan Xia 何海峰 曾祥斌

来源:翔宇医疗

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球,获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

合作咨询请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展