为满足旅客机在推重比、经济性、长航程、巡航燃油效率和绿色环保方面的需求,民用航空发动机涵道比不断增大。通过增大风扇直径增加发动机进口的面积是增大涵道比的主要方式之一,更大的风扇直径具有诸多优点,但风扇尺寸的增加不仅会提高风扇叶片自身质量,同时也导致风扇轮盘、风扇机匣、安装结构、传力系统等结构质量增加,最终导致发动机质量大幅增加,因此对风扇减重提出了需求。

新材料的使用可降低发动机重量,提高发动机耐久性、可靠性,改善发动机性能。纤维增强树脂基复合材料(简称复合材料)具有高比强度、高比刚度、可整体成型和可设计等优点,是目前被广泛采用的轻量化材料之一。通过纤维材料组合实现轻量化结构设计,在结构减重的同时又可降低结构件的装配成本。

航空发动机要求严格控制重量,复合材料的这些特点对于航空发动机的减重、提高推进效率、降低噪声和排放、降低成本等都具有重要意义。与先进飞机结构发展现象类似,复合材料的使用比例和用量已成为航空发动机先进程度的重要标志。

复合材料在航空发动机应用过程中同样需要解决多种关键技术问题,包括复合材料的性能设计、制造过程中缺陷的检测与影响评估、复合材料的冲击损伤分析、复合材料对环境和湿度敏感研究、复合材料连接问题以及分层问题等。新材料和新工艺的使用必然会给结构设计和生产带来挑战,在航空发动机应用的极端载荷下,这些复合材料的固有问题更值得注意。

图1 航空发动机复合材料应用关键技术示意图

1 复合材料在大涵道比民用航空发动机中的应用现状

主要应用情况

树脂基复合材料在常温下具有稳定且优异的力学性能,可在发动机进气端的结构中使用,如压气机机匣、叶片、导向叶片、帽罩及框架组件等。

目前美国通用电气航空集团(GE)、英国劳斯莱斯股份有限公司(罗罗)和美国普拉特惠特尼集团公司(普惠)等国外主要发动机厂商已在民用大涵道比发动机的风扇叶片和风扇机匣结构中大规模使用碳纤维树脂基复合材料,应用情况如图2所示。

图2 典型大涵道比航空发动机风扇机匣和叶片复合材料的应用

20世纪90年代,通用公司的GE90发动机率先使用了铺层复合材料叶片;同期GE90、罗罗公司的Trent系列和普惠公司的PW4000等发动机使用了金属复合材料叠层的复合型风扇机匣。

此后,随着复合材料设计和制备工艺的进一步发展,二维和三维编织复合材料也逐渐受到发动机厂商的青睐。

通用公司的GEnX发动机在国际上首次使用了基于二维三轴编织复合材料的全复合材料风扇机匣,该风扇机匣采用自动化编织工艺,成型后的风扇机匣直径达2.82 m,相比同尺寸的金属材料机匣减重160 kg,且具有更优异的抗外物冲击性能和抗腐蚀性能,显著提升了发动机的使用寿命。

此外,罗罗公司在1995年投入使用的Trent 700系列也选用了高强度纤维缠绕增强的软壁风扇机匣结构,并以此为基础发展出了Trent发动机的家族序列。普惠公司的最新型号发动机PW1000G的机匣和风扇叶片也大量使用了复合材料。

主要复合材料类型

航空发动机结构中常用的复合材料增强类织物可以分为平面型(2D)和立体型(2.5D、3D),其中传统单向带类织物、自动铺丝织物属于平面型增强体,而机织物、针织物和编织物属于平面型或立体型增强体。

目前复合材料风扇机匣和叶片常用的增强体有单向带类织物、二维三轴编织物、三维机织物和三维编织物,其织物结构如图3所示。

图3 纺织复合材料典型织物结构

这些增强体在国外主要型号中都有应用,如采用预浸料铺层工艺的GE90风扇叶片;罗罗公司将自动铺丝工艺(AFP)结合激光定位技术用于其Trent 1000和Trent XWB复合材料风扇叶片的研制之中;CFM公司的LEAP-X发动机风扇叶片和风扇机匣均采用三维机织复合材料;通用公司的GE9X发动机的风扇机匣材料也采用了三维机织复合材料。

航空发动机用复合材料基体按加工性能不同可分为热固性和热塑性两类,热固性主要有环氧树脂体系、双马来酰亚胺(BMI)树脂体系和聚酰亚胺树脂(PI)体系;热塑性主要有聚醚醚酮(PEEK)、聚醚酮(PEK)和聚醚酰亚胺(PEI)等。

这些树脂都为高性能树脂体系,其各方面性能必须满足实际应用需求,如拉伸、压缩、弯曲、韧性及抗冲击等力学性能;溶剂的溶解性、流动性和黏度的变化情况等工艺性能;玻璃化转变温度、耐热氧化稳定性、热分解温度等热物理性能。

通用公司的GE90复合材料风扇叶片采用了韧性环氧树脂、LEAP-X的风扇叶片采用了高温高韧环氧树脂,这些增韧树脂的使用可改善复合材料的断裂和疲劳性能,对提高结构的剩余强度有益。

2 航空发动机复合材料关键技术

要深刻认识复合材料及其结构工程应用中的关键问题,需对制造工艺、结构设计、力学分析、试验技术和产品使用条件等多方面进行认识,结合复合材料在航空发动机工程应用中此类相关关键技术进行论述。

复杂构形预制体设计与成形

复合材料叶片是一种大扭转、高厚度、变截面、复杂异构曲面结构,其厚度纵横双向均匀变化,叶片前缘厚度小,后缘薄,叶顶到叶根厚度、扭角逐渐增大,并在叶身和榫头间厚度突变以保证气流流动均匀做功。

复合材料机匣同样存在变厚度结构,一般为上下剖分的筒形层合结构,在剖分边缘处、前后段机匣连接处及机匣开孔处均有局部铺层加厚区(变厚度区),此外复合材料风扇机匣设计有周向翻边。这种均匀变厚度、大尺寸回转体翻边对预制体设计和织物工艺具有极高的要求。

在预制体变厚度设计和成形方面,精确分区差异化铺层设计技术、自动铺放高效路径规划和仿真技术、三维纺织双向均匀增减纱技术构成了复合材料预制体变厚度设计的关键技术。

精确分区差异化铺层设计较为复杂,应考虑结构形状、离心力、气动力和外物冲击等因素影响,通过反复的试验和仿真确定最终分区、铺层和增减纱结构,以实现截面的连续变厚度。这个过程中需着重把握预浸料的平面-曲面变换裁切优化、预浸料铺贴的精确定位及预浸料的层间增强。

国外普遍采用分层切片法配合自动裁床进行平面-曲面变换裁切优化,并采用激光放样法进行精确定位。文献报道了航空发动机风扇叶片铺层分区设计的过程,其铺层设计考虑了几何形状和受载的影响。

在完成分区设计后,可根据织物形式采用如人工铺放、自动铺放和纺织物增减纱技术等不同的方法实现预制体成形。二维织物可采用人工铺放成形,也可通过自动铺放轨迹设计实现叶片和机匣的自动化织造,如罗罗公司采用自动铺丝工艺制备了“超扇(UltraFan)发动机”风扇叶片,超扇风扇叶片的复合材料由500层HexPly M91纤维和高强韧环氧预浸料构成。

采用自动铺丝工艺可显著提升制造效率,但自动铺丝在铺放过程中会产生丝带扭转、皱褶及间隙等缺陷,可考虑压头转弯半径、压实情况和铺丝角度偏差等因素设计加工轨迹、模拟铺放过程,以形成高效路径规划和仿真技术。

南京玻璃纤维研究院、东华大学、天津工业大学的研究人员介绍了三维机织叶片增减纱变厚度异形叶片的纺织过程,指出现有纺织工艺可实现叶片预制体的厚度设计,但在叶根过渡处的设计和制造技术还有待突破。

复合材料机匣的大回转体翻边结构特征如图4所示,若采用二维单向带类材料,可根据设计载荷进行铺层设计和插层补强,文献探讨了具有整体翻边特征的复材机匣拼接铺层设计方法,并确定了拼接层数、拼接层位置及拼接截面;自动铺丝、三维机织和三维编织物需一体成形翻边预制体,需突破自动化织造技术,以实现均匀变厚度变截面过程。通用电气的LEAP-X发动机采用三维预成形技术,制备了一种每个边都有L型翻边的风扇机匣,具有较高的成形质量和成形精度。

图4 复合材料复杂曲面预制体设计技术

复合材料异形结构高精度制备

复合材料叶片和机匣多采用高韧性液体成型树脂进行整体成型。树脂在一个包含曲面的大尺寸变厚截面预制体内部长距离流动过程中极易由于树脂温度不平衡、流动分布不均匀导致成型失败,进而出现表面气孔、干斑和富树脂等缺陷。

树脂传递模塑成型(RTM)是复合材料叶片和机匣制作过程中广泛采用的液体成型工艺,该工艺是在具有一定形状的刚性模具型腔内使树脂与纤维充分浸润,并按树脂工艺规范进行升温固化,进而得到复合材料零件,RTM工艺同样存在多种液体成型缺陷和充模时间等问题。因此需建立大尺寸预制体成型技术和高增韧短时效快速RTM成型技术。

在大尺寸预制体成型技术方面,Brouwer、Hindersmann和Hamidi等研究了大型结构的真空注塑成型技术及其对加工缺陷的影响。真空辅助成型可依靠大气压力注入树脂,更容易穿透浸润纤维,改善浸润效果,进而减少气泡、空洞等制造缺陷的产生。

中航复合材料有限公司的研究人员探讨了具有曲率半径的复合材料在热压罐成型中的制造缺陷问题,指出曲率半径越小越容易出现缺陷,易出现分层、孔隙和厚度分布不均等问题。

在高增韧短时效快速RTM技术方面 ,Nielsen、Spoerre等和武汉理工大学的研究表明RTM成型过程中纤维浸润不充分、磨具流道设计及排气口设置不合理等因素会引起树脂在膜腔内停留时间短,进而形成干斑;若纤维在模腔内分布不均,树脂流经纤维含量低的区域固化后则会形成富树脂区。

RTM工艺还受真空度、注射压力、注射流量等注射参数的影响,如高压树脂传递模塑成型(HP-RTM)采用高压注塑完成基体浸润和快速固化,具有短时效的优点。

Zhao等研究了高压RTM作用下树脂流动导致的纤维面内变形的问题,如图5所示,在高压注射压力下纤维束冲刷(Fiber-Tow Washout)构成了主要的制造缺陷;在高注射速度时纤维束内会形成小气泡,低注射速度时会在纤维束间形成大气泡。注塑后可采用热压罐进行固化,但大尺寸预制体成型仅依靠热压罐成型工艺已难以保证零件的成型精度;结合闭模成型工艺可较好地解决成型精度不足的问题,已成为复合材料风扇叶片的主流成型技术。

图5 树脂基复合材料的典型制备缺陷

综上,大型复杂曲面复合材料结构的成型需优化成型温度、模压压力和固化曲线,并综合考虑真空度、注射压力、注射流量等因素的影响。

为降低研发成本,可通过预制体固化仿真分析对固化工艺进行优化;此外工艺仿真还可综合考虑预成形导致的纤维扰乱、面外波动,注塑导致的干斑、孔隙,固化导致的微裂纹、纤维扰乱和孔隙扩散等因素,进一步改善复杂结构件的成型质量与成型效率。

叶片包边胶接工艺设计与仿真

复合材料叶片在服役过程中会受飞鸟、水滴、冰雹、冰片、沙石等外物的冲击,此外复合材料边缘在制造过程中也易出现孔隙、分层等物理缺陷。这些复杂外载及材料自身工艺问题在叶片高速旋转产生的巨大离心力及高速气流产生的气动力的作用下,会对材料本身的性能造成巨大影响。

为保护复合材料叶片,通常对复合材料叶片本体前缘进行金属包边,通过胶接结合热压的方式进行连接。然而叶片作为一种大扭转变截面的复杂结构,前缘更是发生扭转曲面变形最大的区域,相应的金属包边是一种深V槽型扭转结构件,易出现粘合质量不均、粘合强度和可靠性不足的问题。

这种结构在旋转反复受力、持续周期性气流和振动载荷的作用下,存在的脱粘风险可能导致包边脱落并进入发动机,造成严重后果。因此叶片前缘与金属包边的粘合工艺设计、粘合强度与稳定性成为影响叶片使用寿命的重要因素。

包边胶接工艺设计方法、外物冲击载荷下胶接界面失效行为预测是复合材料叶片包边设计的关键技术。

在金属包边胶接工艺设计方面,文献研究了采用真空袋和热压罐将轻量化包边粘于风扇叶片的流程,热压过程中需根据粘接剂特性合理控制压力和温度;武汉理工大学的研究人员公开了一种通过超声波减振注射粘接剂,利用振动压力耦合作用促进粘接剂流动,进而提高成型质量的方法;文献研究了金属包边与复合材料胶接成型过程中包边与叶片本体定位控制组成预组合体及升温固化成型的方法,可控制单侧胶层厚度为0.2~0.4 mm;西北工业大学的研究人员研究了复合材料的仿生毛化连接方法,有助于提升金属包边与复合材料叶片前缘的胶接强度和稳定性。

包边胶接界面会受拉、压、剪混合载荷作用及冲击和疲劳载荷作用,为研究界面载荷传递与破坏机理,需精确分析混合模式下胶接界面变形、损伤的起始与扩展过程,建立相适应的界面力学数值模型显得尤为重要。因此应针对胶接界面拉-压-剪混合载荷、驻点压力应力破坏、裂纹扩展后闭合等复杂问题,改进现有内聚力单元法,建立可表征混合应力状态下胶接界面力学行为的有限元数值模型。

在金属包边胶接承载仿真方面,Miller等利用压力磨具制备了包含金属包边的平板叶片模拟件,开展了冲击打靶测试,结果显示叶片包边发生了明显的脱粘现象,如图6a所示;刘洋等也观测到类似的脱粘现象,这说明仿真分析外物冲击包边叶片时不可忽略包边胶层失效的问题。文献仿真对比了有无金属包边复合材料叶片损伤情况,但分析中未考虑界面胶层的影响;文献模拟鸟撞载荷下包边叶片的脱粘情况,如图6b所示,胶层本构采用的是混合双线性模型,结果表明在鸟直接撞击载荷下包边胶层发生大面积失效,但叶片整体未发生结构性失效。

图6 含金属包边复合材料叶片的冲击失效形貌与仿真模拟

现有研究尽管开展了外物冲击包边叶片的分析,但分析中未考虑界面的应变率效应问题,已有研究表明在高速冲击载荷下复合材料界面存在明显的应变率问题,这也是研究冲击载荷下包边胶接界面失效应考虑的问题。

复合材料结构多尺度建模与精细化仿真

三维编织和三维机织织物复合材料在厚度方向都有一定的纱线相互作用,可提升材料的层间性能、可设计性和铺放效率,并有效降低生产成本与制造周期,在制备大型复合材料结构中使用广泛。

这两类纺织物复合材料具有特殊的交叉和绕结特征,成型后的纺织物结构局部和整体都会发生变化,由此带来的纤维束的弯折、错位都会影响复合材料的性能。

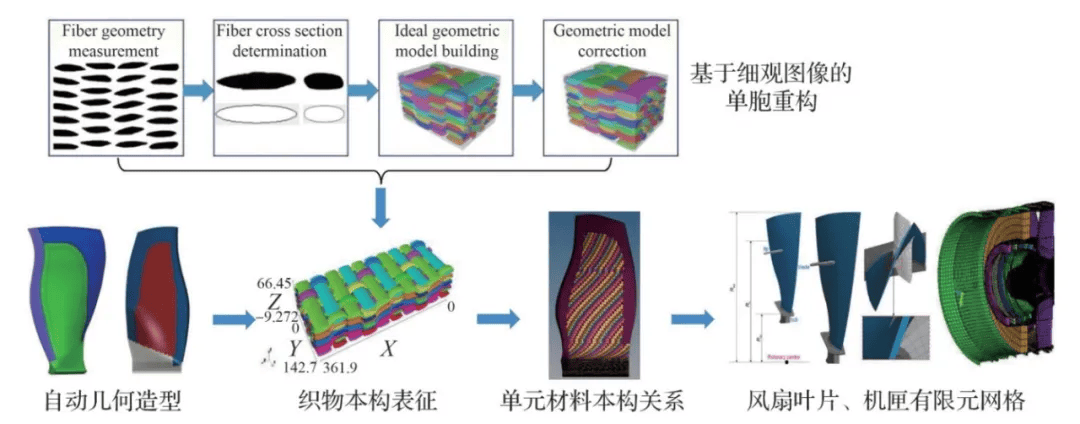

三维纺织物的交织结构使其成型后的评价更为复杂,宏观上已不能简单等同于传统单向带复合材料进行分析,通常先根据复合材料多尺度特性建立其包含织物织造特征的细观结构几何模型,再将模型离散为有限元模型。

细观尺度模型将织造纤维束和基体分开,分别赋予不同的材料属性和本构关系,细观单胞模型可对三维织物复合材料进行分析,但模型的计算量较大。因此需发展细观单胞参数化建模方法、复杂构型结构精细化建模技术、兼具计算效率和精度的多尺度计算方法等仿真技术。

通常编织复合材料的几何模型是根据理想化的编织结构建立的,之后再对几何模型进行离散化,建立相应的有限元模型,由于纤维交织的结构形式复杂,需发展细观单胞参数化建模方法,如图7所示,西北工业大学的研究人员采用计算机图像测定方法计算了2.5D机织复合材料纤维束在实际复合材料结构中的纤维束轮廓,结合Texgen软件实现了参数化建模,并进一步开展了仿真计算,此外还可采用CT扫描的方法获得织物的几何结构信息,基于此类图像处理和CT扫描技术实现了复杂构型结构参数化、精细化建模。

图7 复合材料航空发动机叶片结构多尺度建模与精细化仿真

在完成建模后的细观有限元模型及其边界条件的建立方面,Lomov和Xia等进行了详细介绍 ,哈尔滨工业大学、浙江大学的研究人员也开展了相关纺织复合材料的细观有限元模拟方面的研究。

虽然细观有限元模型在分析纺织结构损伤失效行为方面具有明显优势,但也存在计算效率低的缺点,在模拟尺寸较大的复合材料结构冲击损伤行为时,现有计算条件很难满足算力需求,因此有学者在多尺度计算方法方面开展了研究。

针对平纹机织复合材料及二维三轴编织复合材料建立了宏观亚单胞模型(Subcell Model),将具有复杂纺织结构的胞元等效为具有不同材料方向的单层板串并联正交各向异性体,使模型既能反映材料结构的不连续性,又具有宏观模型的高效性。

复杂应力状态下复合材料的性能表征、本构建模与强度理论

航空发动机结构工作在大离心力、气动力和多种冲击载荷下,处于复杂应力状态,可能出现纤维断裂、基体损伤、分层等多种形式的破坏模式。

复杂应力状态下,要测出多种情况下复合材料相应极限应力,在工程上较为困难,在试验原理和试验设备方面的研究尚有不足;同时在高速冲击载荷下,材料的本构并不能高效且准确地描述材料在不同载荷条件下的渐进失效行为及其非线性力学响应,加之材料的绝热温升也导致发动机复合材料的受载是一个典型的热力耦合、形变-相变相互耦合的动力学过程。

因此如何建立复杂应力状态下复合材料的本构和强度理论也是值得研究的问题,需发展复合材料动态本构模型、复合材料的多轴动态试验表征技术、多向应力下的损伤起始和失效判据等。

在复合材料动态本构模型方面,现有文献主要从宏观力学方法和细观唯象方法两个角度对复合材料的动态本构开展研究。

细观力学方法是将纤维和基体作为材料的基本单元,将复合材料的宏观性能与组分材料的细观组分联系起来,直接通过组分材料的应力与应变场实现材料整体宏观应力应变场的计算,如对微观力学模型进行应变率改进形成复合材料的动态本构模型。

此外复合材料层间界面也表现出了对加载速率的敏感性,考虑到风扇叶片和机匣使用的三维复合材料存在层间裂纹扩展不稳定、测试表征不完善等方面的问题,此类材料应变率敏感性相关问题也需进一步研究。

研究材料的应变率效应最直接的办法是开展材料动态力学性能测试,已有大量文献报道了采用分离式霍普金森杆(SHB)开展纤维增强复合材料单轴动态测试方面的研究。

在复合材料的多轴动态试验表征技术方面,文献采用单轴霍普金森压杆实现了压剪复合加载,这种加载只是通过试样设计或引入更多的边界条件实现试样的多轴应力状态,并不是真正意义上的多向或多轴加载,应力比和多轴应力的同步性难以准确控制。

目前采用高压气体驱动的方式难以实现同步时间精度在微秒量级的多向甚至多轴动态加载,西北工业大学开发的电磁霍普金森杆加载系统因产生的应力直接施加在试件上,从而消除应力时差,可实现真正意义上的动态多向同步加载,对提升复合材料的动态测试技术具有实际意义。

多向应力下的损伤起始和失效判据方面,复合材料的破坏分析与强度理论研究引起了相关领域的广泛关注,产生了多种强度理论与失效判据,如在纤维或基体达到指定应力和应变状态时发生失效的最大应力/应变准则,考虑各个方向应力耦合的Tsai-Wu失效准则或对失效模式进行解耦的Hashin、Chang-Chang准则。

在多向应力下的损伤起始和失效判据方面,Li等研究了Tsai-Wu准则中面内正应力和横向正应力交叉项系数的确定方法,这种方法使确定交叉项系数的过程有一定数学和逻辑基础。这种唯象的、二次多项式形式的失效判据很难表征复杂应力状态下裂纹的扩展与失稳,但在工程中考虑复杂应力状态也有一定的借鉴意义。

后续又发展出了在准则中引入断裂面的Puck准则、考虑材料非线性的LaRC05准则等,对这些准则在复杂应力状态下的适用性可参考文献。

考虑复合材料各向异性和航空发动机叶片受载的复杂性,现有失效模型在高应变率、多向应力状态下的适用性还有待进一步研究。

长期服役条件下复合材料结构的疲劳强度和寿命预测

航空发动机压气机部件除受到离心力和气流作用外,还受侧风、进气畸变、地面吸涡等因素的影响,疲劳载荷工况极为复杂,因此高周疲劳失效(HCF)是压气机叶片的主要失效模式,也是叶片设计的关键问题之一。

在疲劳载荷作用下 ,复合材料基体裂纹通常先在自由边或材料薄弱处萌生,然后贯穿开裂层的厚度方向并沿纤维或试件宽度方向扩展,最终影响结构安全。

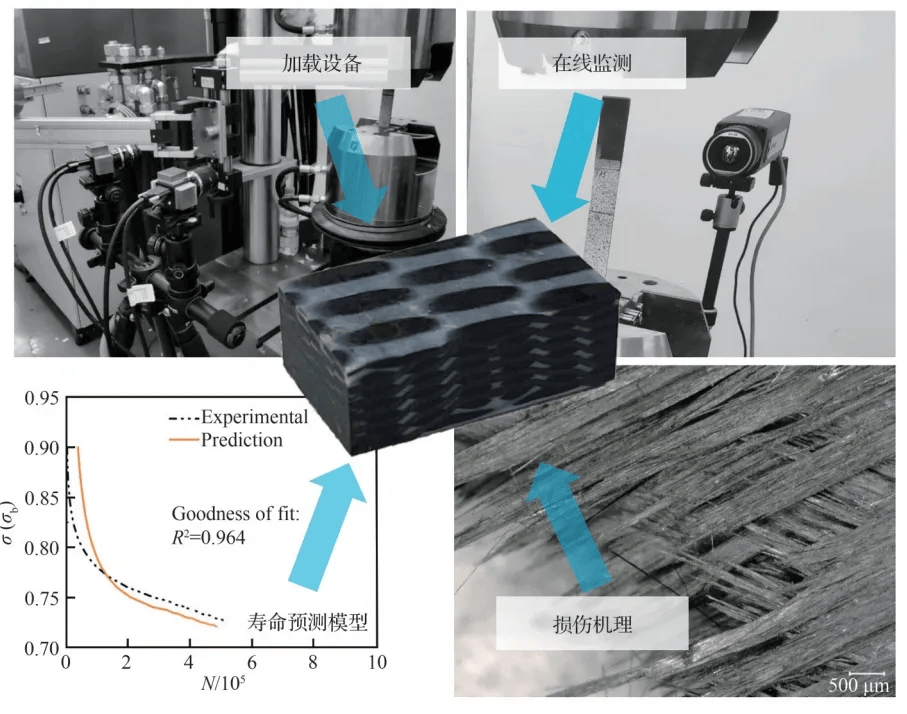

研究复合材料机匣叶片典型结构疲劳性能,既涉及复合材料力学、损伤力学、断裂力学等理论,也需要大量的积木式静力和疲劳试验数据支持,还需要通过有限元仿真分析进行准确预测。

针对复合材料疲劳和寿命问题 ,要关注高低周复合疲劳试验加载技术、制造缺陷对疲劳寿命的影响机制、高精度疲劳寿命预测模型、长期服役老化下复合材料的性能退化机制与预测模型等。

江南大学的研究人员研究了增减纱对三维编织复合材料疲劳寿命的影响,通过微CT和超声波观测材料的损伤起始;Song等研究了2.5D机织复合材料在室温和非室温条件下的疲劳行为,出现非室温情况下材料疲劳寿命增加、剩余强度突变的现象,剩余强度和疲劳寿命还应考虑温度的影响;Rafiee等研究了圆环状复合材料件低周疲劳加载方法,并采用连续损伤模型预测了3种载荷下圆环失效的疲劳寿命;翁晶萌构建了拉-扭组合载荷作用下复合材料的多轴力学行为及疲劳寿命预测模型,并通过一系列准静态单轴、多轴高低周疲劳试验验证了模型的可行性。

上海交通大学的研究人员开展了复合材料叶片高中疲劳薄弱点预测方面的研究,指出叶片弯曲模态、扭转模态应力薄弱位置及导致叶片高周疲劳的关键应力。

试验方面,复合材料单向板、层合板的基本力学性能也有可参考的测试方法,但研究疲劳裂纹的演化机理还需要更先进的试验器材和高精度检测技术,特别是针对叶片这种大型结构件,也有必要发展工程环境下的在线检测技术。

理论方面,关于复合材料力学分析方法已有大量研究工作,建立的损伤起始和演化的预测模型多与高低周疲劳有关,还应进一步探讨适用于超高周疲劳损伤预测的复合材料寿命预测模型。

对于厚度渐变、铺层数量多、外界激励载荷谱随机非稳态、几何形状复杂的复合材料叶片,尚无法建立如各向同性材料的疲劳失效预测理论,国内目前对其应力寿命数据的积累较少,缺少多重应力-寿命(S-N)曲线,导致有限元分析软件疲劳模块不能直接应用于复合材料风扇叶片疲劳寿命位置预测。

应结合试验、工程数据和理论模型形成研究框架(如图8所示),开展复合材料疲劳结构损伤机理分析,揭示服役环境下复合材料自身和外部载荷对疲劳寿命的影响规律。

图8 风扇叶片复合材料疲劳强度和寿命预测研究框架

复合材料机匣的包容性设计方法

航空涡轮发动机包容性主要是指发动机机匣具有足够的强度,以防止断裂或脱落的叶片穿透机匣从而危害飞机其他部分的结构安全。

民用航空发动机必须满足相关适航规章的要求并通过适航管理部门的适航审定才能投入使用,中国和国际主流适航管理部门关于航空发动机的适航规章和专用条款都对复合材料机匣包容性有明确要求。

应明确包容性相关适航规章条款的实质要求,形成相关的适航符合性验证思路、方法和包容性设计准则。发展适用于复合材料机匣的经验公式设计准则、机匣包容仿真分析准则、复合材料机匣整机包容仿真、机匣响应测试方法等。

FAA针对GE90、GEnx、LEAP等采用复合材料结构风扇叶片的发动机型号制定了专用条件,如针对GE90的专用条件为SC33-ANE-08,这些专用条件基于这样的安全假设:复合材料中的裂纹、分层等制造缺陷不会出现受载扩展的现象,因此复合材料叶片只可能是由于外物冲击而不可能因为自身缺陷导致叶片断裂从而引起发动机包容问题。

因此复合材料机匣的包容能力主要取决于材料的抗冲击性能,尤其是抵抗硬物高速冲击的能力。这样只需要进行复合材料叶片流道线以上部分(即可能被外物撞击的部分)脱落的整机包容性试验证明符合性。

另外复合材料由于自身的特点,其力学性能不仅与材料本身相关,还与服役使用环境和加工制造缺陷相关,且由于环境因素的影响,其力学性能还有可能进一步退化。因此在分析复合材料相关结构包容性时,需考虑服役环境(例如温度、湿度、盐度)、制造缺陷及分散度和性能退化等因素对于材料性能的影响。

在经验公式设计准则方面,适用于金属材料机匣的经验公式方法在预测单个叶片的包容能力时具有适用性,但不能简单通过经验公式的方法计算得到复合材料机匣的包容裕度。

通常结合积木式的试验和仿真分析进行复合材料结构包容裕度分析(如图9所示),这涉及机匣包容仿真分析准则的确定、复合材料基本力学性能测试、子结构部件抗冲击性能分析与试验、全结构整机部件包容能力仿真分析与试验、机匣响应测试方法等。

图9 复合材料发动机机匣包容性积木式验证示意图

针对这些方面中国商飞的研究人员研究了编织复合材料外物冲击载荷复合材料风扇机匣包容性能提升的要点;浙江大学、西北工业大学和北京航空材料研究院的研究人员针对三维编织、机织和二维三轴复合材料开展了弹道冲击试验、旋转打靶试验和数值仿真模拟,研究了复合材料机匣包容性相关的一系列力学问题。

如能在发动机的设计开发阶段就将适航要求作为相关设计输入贯彻其中,探索基于积木式的验证方法在不同层级开展工作,建立符合适航要求和程序的复合材料风扇机匣包容性的评估计算体系,就可以减少风险,节约资金,并保证最终产品顺利通过适航审定。同时作为审定局方,需要有前瞻性地开展航空发动机适航审定的关键技术研究,这样才能为即将开展的适航审定服务做好相关技术储备。

复合材料风扇转子叶片抗冲击性能的高效预测与评价方法

航空发动机的风扇叶片位于进气口的最前端,最易遭受鸟体、砂石、冰雹等外来物的冲击。外物冲击可能造成风扇叶片出现大变形或断裂,降低叶片结构的强度从而导致丧失部分或全部推力,即使很小的叶片损伤也会引起发动机的不平衡。

此外外物冲击可能造成高速旋转状态下的叶片断裂飞脱并冲击风扇机匣,同样可能引发飞行事故。如今,鸟撞和冰撞等外物撞击威胁已成为现代发动机设计和制造中的首要安全问题。

为保证飞机的飞行安全,适航规章对发动机的风扇叶片和机匣的抗冲击安全性能有严格的要求,如:

① 要求风扇叶片在遭受2.5磅的鸟体冲击后20 min内,发动机必须能保持75%的起飞推力;

② 在发生风扇叶片飞出(FBO)事件时不能有非包容碎片飞出发动机,并且发动机在15 s内不能起火。

因此在进行发动机结构设计时必须将此类关键结构的抗冲击性能作为重要指标之一。但复合材料结构在冲击载荷下的力学行为复杂,单一地使用理论、仿真或试验方法均难以预测复合材料的冲击失效行为,从而无法准确评估结构的抗冲击性能。

要实现对复合材料构件抗冲击性能的预测,须从材料动态力学性能表征入手,通过试验结合数值仿真的方法,在充分掌握复合材料的率相关及尺寸相关力学行为的基础上,建立材料的动态本构模型及相适应的动态强度理论,结合准确的材料力学性能作为输入,预测结构的抗冲击性能。

但受原材料性能差异、制备工艺及缺陷的影响,直接采用理论模型或数值仿真手段得到的预测结果往往是不够准确的,需根据构件的真实服役环境设计相应的等效试验验证并校准,才能用于评估复合材料构件的抗冲击性能。

一个有效的理论或数值模型往往要通过大量的试验结果校准,且其有效性通常具有很大的局限性,仅能用于评估一种结构或相近改型结构的抗冲击性能。由此可见针对复合材料结构抗冲击性能的预测与评估,想建立一个高效准确且具有普适性的模型,仍任重而道远。

此外对于复合材料构件抗冲击性能的评价需要一个有效的、全面的标准,且这个标准的建立要以设计目标为指导。当结构的静强度、动强度及冲击后的损伤容限性能都作为设计指标时,对结构抗冲击性能的评价就不能使用“弹道极限速度”或“冲击吸能效率”等单一的评价标准。

3 展望

总结了将连续纤维增强树脂基复合材料应用于航空发动机需克服的一系列关键技术问题和面临的挑战。随着新技术、新方法的出现,以下3个方向值得关注:

1)考虑成型缺陷、材料组分、预制体形状、固化反应和整体力学性能的全周期成型过程评价体系

成型工艺会对复合材料的性能造成显著影响,如自动铺丝因温度、压力、铺放角度、速度等工艺因素会引起丝束间隙、扭转、褶皱、翻折气泡等铺放缺陷;固化过程中内部温度分布会受预制体形状的影响,固化残余应力又会产生固化变形。

对于形状复杂的风扇叶片,对制造全周期进行评价,预测固化整体变形情况、内部织物波动特征和固化过程温度等因素是提升其服役性能的关键问题。现有制造过程模拟或评价系统中,纺织物预成形与注塑固化过程往往相互独立,未能将其相互影响因素联系起来。

为此应从材料组分层面出发,建立制造质量控制参数与结构件的性能和形状之间的联系和反馈机制,如图10所示。这套考虑多种因素的全周期制造过程评价系统应结合实际的制造过程数据、模拟数据、结构件反馈数据及经验数据,能够给出所需的工艺温度、压力、注塑流速、剂量等因素,从而能对制造过程缺陷进行快速评估,充分发挥复合材料可设计性方面的优势,克服异形、大构件复合材料件制备的难点。

图10 全周期成型过程评价体系组成

2)混杂纤维增强体复合材料抗冲击设计技术

采用不同种类纤维制备混杂纤维增强复合材料是改善复合材料抗冲击性能的有效途径之一,但选材和混杂方式往往需在掌握材料基本性能和构件冲击变形失效机理的基础上进行设计。比如芳香族聚酰胺(Kevlar)纤维和高韧性低密度的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维构成的层间混杂复合材料有着更高的冲击吸能值及更低的背凸变形量。

不同混杂比的单向经编层内碳/玻混杂织物在高速冲击载荷下具有更好的吸能效果,低速冲击下具有更高的极限载荷且损伤程度更低。碳-芳纶混杂二维编织层板结构在低速冲击载荷下表现出的韧性大于单碳纤维增强层板。

此外合理的混杂设计还可以在保证力学性能的同时降低成本,比如Kevlar、碳纤和玻纤组成的复合材料相比纯Kevlar可节省21%的材料成本,且相比单一增强纤维复合材料可承受更高的冲击能量。

由此可见通过力学设计手段采用不同的纤维材料进行混纺或混铺,可实现对材料整体强韧性和抗冲击性能的调控,这样可在现有成熟材料体系和经验下开展研究,有效降低新材料结构的研发成本。

如何合理设计混杂材料组分及比例,同时兼顾经济性与优异抗冲击性能,是未来混杂复合材料发展的重要导向。类似未改变材料体系的铺层设计技术还有仿生铺层复合材料、薄层复合材料设计技术。

3)基于数据驱动的复合材料结构设计与计算方法

继理论、实验、计算之后,数据已成为人类认识世界的第4种范式,先进复合材料应用于航空发动机的过程中,无论是成型模拟、多尺度计算,还是抗冲击设计,都牵涉大量而又复杂的试验和计算过程,如复合材料结构的多尺度仿真方面,尽管已发展出多种均匀化模型、本构和失效准则,本质上还是在现有计算力学框架内完成的,依然需要较高的人工和时间成本。

采用数据驱动的方法旨在通过数据科学的手段避开复杂的本构建模、繁琐的试验过程和经验的不确定性,进而可大幅度缩短航空发动机复合材料结构的研发周期。

目前的数据驱动方法一方面可用于对材料力学性能的预测,即利用机器学习技术代替传统机理探究或经验模型设定等方式,挖掘数据中所蕴含的变量映射关系,从而预测材料的力学性能;另一方面,采用数据驱动方法可不受经典计算力学框架的限制,略过传统的建模步骤,直接由大量实验数据和约束条件构建材料本构模型,且通过算法的改进可不断提高模型的鲁棒性、推广模型应用范围。

近年来数据驱动计算力学方法的快速发展使其在研究复合材料力学性能方面展现出多种可能,可根据铺层层数和铺层角度预测复合材料层合板的A、B、D矩阵特征值、堆叠顺序对弹道极限的影响,建立复合材料在疲劳载荷作用下的刚度退化模型。

数据驱动方法的发展为力学的应用提供了无限可能,但目前的应用过于依赖数据的准确性。在未来的发展中,应引入更多的力学原理或理论作为支撑,发展具有物理意义的数据驱动模型用于解决实际工程问题。(来源:机器人的秘密探索,迈爱德编辑整理)