·聚焦:人工智能、芯片等行业

欢迎各位客官关注、转发

苹果脑机接口首次亮相

全球首批能够运用[意念]操控包括iPad在内的苹果设备的肌萎缩侧索硬化症(ALS)患者诞生。

实现这一突破的关键,在于脑机接口公司Synchron研发的Stentrode。

此设备迥异于大众印象中的脑机接口——Stentrode是一套高科技的[血管内微金属支架]。

其植入原理与清除血栓的血管支架颇为相似。但该支架上集成了多个电极,能够灵敏地通过患者的脑血管,精确捕捉神经信号。

与之配套的,是苹果公司推出的一套全新人机交互协议:BCI HID(脑机接口人机交互标准)。

此举标志着苹果首次将[脑信号]纳入其操作系统的原生输入方式,使之与触控、键盘及语音输入并列。

患者所使用的Stentrode是一种细如发丝、形似支架的脑机接口设备。

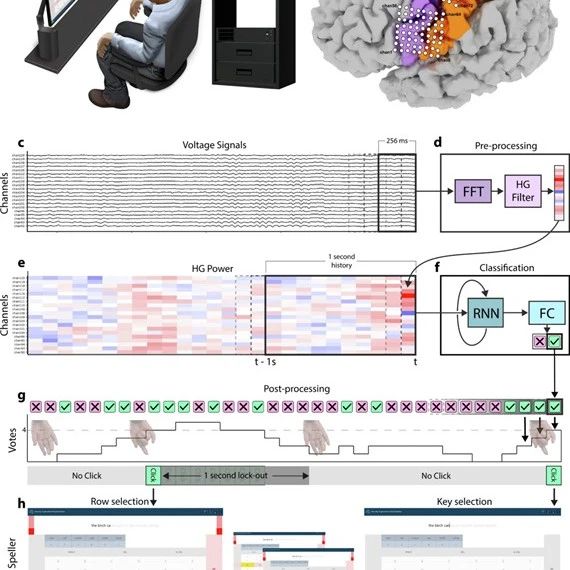

它经由血管植入至大脑运动皮层附近的静脉中,设备上的电极阵列负责捕捉神经信号,再通过算法解析用户意图,最终实现对数字设备的控制。

尤为关键的是,该设备首次实现了与苹果生态系统的原生集成。

此项集成的核心在于苹果公司于今年五月推出的全新协议——BCI HID(Brain-Computer Interface Human Interface Device),即脑机接口人机交互标准。

此协议可视为人脑与iOS、iPadOS、visionOS之间的[通用交互语言],正式确立了脑电波作为与触控、键盘、语音并列的合法输入方式。

通过接入iOS的切换控制(Switch Control)无障碍功能,Stentrode用户得以运用脑电信号替代按钮操作,完成点击或滑动等指令。

与传统辅助设备不同,BCI HID 属于真正意义上的闭环交互系统。

该系统不仅能检测用户神经活动,还可实时提供上下文信息,从而显著提升解码精度与响应速度。

其核心功能在于将特定神经活动模式直接映射至系统快捷指令:想象点击手指动作对应返回主屏幕指令,想象握拳动作对应打开消息指令,想象挥手动作对应启动视频通话指令。

Stentrode 检测到的大脑神经信号经由静脉内导管传输,最终抵达植入患者胸部皮下的接收装置,该装置体积与iPod Shuffle相当。

接收器内置电池寿命可达十年,其续航能力与心脏起搏器电池标准相仿。

该装置通过蓝牙将神经指令传输至患者计算机或iPad终端,使其能够操作短信功能并控制各类应用程序。

完成Stentrode植入后,患者需在Synchron专业人员指导下进行系统校准训练,通过尝试激活不同身体部位对应的神经信号模式来实现设备适配。

苹果正在开发让脑机接口(BCIs)将大脑信号转化为选择、控制和操作 iPhone、iPad、Mac 以及 Apple Vision Pro 界面的能力。

苹果公司与Synchron合作,以其脑机接口(BCI)技术为例,该设备通过微创血管内手术植入大脑运动皮层,具体定位于血管表面。

Neuralink的N1设备具备超过1000个电极通道,可获取更丰富的神经信号;而Stentrode仅配置16个电极。

N1采用高密度侵入式植入方式,其电极直接接触脑组织,故采集的神经信号更为丰富,可转化为更高精度的光标控制与键盘输入功能。

既往研究显示,Neuralink受试者通过意念操控光标的速度,甚至超越部分传统鼠标用户的操作效率。

需特别说明的是,N1的高侵入性植入方式存在较高手术风险,可能引发炎症或组织反应等并发症。

相较而言,Synchron的Stentrode植入术式风险较低、术后恢复期短,尤其适用于无法接受开颅手术的患者群体。

当然,Stentrode的技术局限性在于电极未与神经元直接接触,导致信号质量与分辨率受限,数据带宽较窄,仅适用于基础层级的神经信号解码任务。

Stentrode仅配置16个电极,其数量远低于Neuralink的N1设备,这在一定程度上制约了神经数据的采集与处理规模。

尽管如此,Stentrode仍能有效检测与运动控制意图相关的神经信号,并将其转化为可执行指令,为用户提供基础层级的神经信号解码及设备控制能力。

Neuralink 的N1设备凭借大量的电极和直接植入脑组织的方式,能够获取高分辨率的神经信号。

这使得它在功能实现上具有明显优势,可以支持更为复杂和精细的操作。

Neuralink借助高密度电极植入、无线蓝牙传输及人工智能算法整合三项技术突破,成功将[脑意图]至[数字控制]的延迟缩短至毫秒级。

该系统不依赖传统视觉神经通路,而是将视觉信号以电编码形式绕过眼球与视神经,直接输入大脑后皮层视觉处理区。

马斯克领导的Neuralink始终秉持着典型的硅谷极客精神——用最锋利的技术刀刃刺破生物学壁垒。

其核心方案是在头骨上切开创口,将包含1024根微丝电极的N1芯片直接植入大脑皮层。

这种侵入式方案的优势在于能够近距离捕获神经元级别的电信号,理论上可实现超高分辨率的意识解码。

在已公开的实验中,受试者不仅能完成光标移动、文本输入等基础操作,甚至能操控CAD软件设计机械零件,展现出惊人的复杂任务处理能力。

然而,由于大脑会将植入物视为异物持续排斥,导致电极阵列逐渐被纤维化组织包裹,最终出现信号衰减甚至完全失效的问题。

数据显示,首位植入者的1024个电极中有近85%因[线回缩]现象失去功能。

为了维持有效连接,团队不得不尝试开发钛合金替代头盖骨等极端方案,进一步加剧了手术复杂性。

与Neuralink的直线进攻策略不同,苹果选择了迂回包抄的战术。其采用的Synchron公司开发的Stentrode系统,本质上是一种形似心脏支架的微型金属网架。

该装置通过颈静脉血管输送至大脑运动皮层附近,利用血管作为天然导管避免开颅手术。

虽然仅有16个电极的配置远少于Neuralink的千级规模,但其独特的位置选择却颇具智慧——恰好卡在负责身体运动的脑区上方,精准捕获运动意图相关的神经冲动。

当大脑将支架推向组织深处时,反而形成了稳定的固定结构,既减少了排异反应,又保证了长期信号采集的稳定性。

更重要的是,配套开发的BCI HID协议将脑电信号转化为苹果设备的标准输入方式,使意念控制变得像触摸屏幕一样自然。

正如中科院院士郑海荣所言:把大脑当成随意插拔硬件的机器是一种缺乏想象力的[蛮力工程],苹果的选择恰恰印证了这句话,与其强迫人类适应机器,不如让技术服务于人的自然状态。

这场脑机接口竞赛的终极战场,或许不在实验室而在标准制定:苹果推动的BCI HID协议若成为行业规范,将复制USB接口时代的生态霸权;Neuralink则试图以[高带宽数据标准]重构人机交互规则。

部分资料参考:科技最前线:《意念控制时代来临!马斯克最新揭秘脑机接口5大技术路线》,信创专研社:《七部门发文,脑机接口的未来已来?》

本公众号所刊发稿件及图片来源于网络,仅用于交流使用,如有侵权请联系回复,我们收到信息后会在24小时内处理。

推荐阅读:

商务合作请加微信勾搭:

18948782064

请务必注明:

「姓名 + 公司 + 合作需求」