一、现行规范框架解析

1.1 基础法规适用性

现行CAAC适航管理体系对eVTOL动力系统的监管主要基于CCAR-21《民用航空产品和零部件合格审定规定》框架,但传统燃油动力规章与电动系统存在显著差异。CCAR-23/25/27部等适航标准主要针对燃油航空器设计,其动力系统条款聚焦燃油存储、发动机喘振、滑油系统等机械特性,而eVTOL的电池能量管理、电机电磁兼容等核心问题未被覆盖。例如,CCAR-23.1353条对燃油箱防火隔离的要求无法直接适用于锂电池组的物理隔离设计,且传统发动机振动测试标准(如CCAR-33.83)与电机高频电磁振动特性不匹配。

这种差异在能量转换环节尤为突出。燃油动力系统通过燃烧化学能实现热能-机械能转换,其审定重点在于燃烧效率与排放控制;而电推进系统涉及电能-机械能转换,需额外考核电池充放电效率(DO-311A要求≥95%)、电机控制器谐波失真(ASTM F3239-22a规定<5%)等电气参数。CAAC在沃飞长空AE200-100审定中已明确,分布式电推进系统的能量转换效率验证需采用专用条件,传统规章仅能覆盖30%的测试项目。

专用条件的必要性体现在三方面:其一,电池热失控传播测试需模拟多电芯连锁反应(SAE ARP6912标准),而传统燃油泄漏测试仅考察单点失效;其二,电机系统需验证电磁干扰下的冗余控制(DO-160G Section 要求),远超燃油发动机机械冗余标准;其三,混动系统需建立能源模式切换的安全边界(EASA SC E-19定义转换失败概率<1×10⁻⁷/小时),现行规章无对应条款。CAAC在亿航EH216-S审定中已发布12项动力系统专用条件,占全部专用条件的43%。

1.2 特殊审定路径实施

针对eVTOL动力系统的技术新颖性,CAAC采用"一事一议"的审定路径,通过豁免机制与替代符合方法解决标准缺失问题。豁免申请需证明等效安全水平,如亿航216S的16旋翼系统通过"失效-安全"分析(单电机失效概率<1×10⁻⁷/小时)获得CCAR-27.1309条豁免,改用DO-178C Level A软件验证替代机械冗余。

具体操作流程呈现三阶段特征:

- 前期介入阶段

:CAAC在沃飞长空项目启动前即成立联合工作组,提前确认电池系统审定采用"DO-311A+GB 44240-2024"混合标准,豁免CCAR-25.1351条对燃油系统的强制要求; - 符合性验证阶段

:峰飞V2000CG采用虚拟验证(数字孪生)替代50%的实物测试,其电池热失控传播模型通过ASTM F3316-19认证,获准减少30%的破坏性试验; - 持续监督阶段

:亿航EH216-S在取证后仍需按月提交电池健康度数据(循环寿命≥2000次),动态调整运行限制。

替代符合方法的核心是性能等效。CAAC在审定中接受电机系统的"功能危险性评估(FHA)"替代传统FMEA,例如将电磁兼容性测试从DO-160G全项简化为关键频段扫描(300MHz-1GHz)。对于分布式推进架构,可通过"N+2冗余"设计(如8旋翼中2个失效仍可着陆)满足CCAR-27.602条适坠性要求,无需完全符合固定翼飞机着陆载荷标准。

1.3 现行技术标准来源

eVTOL动力系统审定标准呈现"国际转化+行业共识+临时条款"的混合特征。国际标准转化占比达65%,其中RTCA DO-311A(锂电池安全)和ASTM F3239-22a(电推进系统)被CAAC直接引用,仅对测试环境温度(中国地域修正±5℃)等局部参数调整。工业界共识标准主要来自SAE航空委员会,如SAE AIR 7502对混动系统能量管理的指导条款已被纳入峰飞航空审定基础。

临时技术条款的应用具有场景特异性:

- 电池系统

:CAAC在亿航项目中临时采用"三层级热屏障"标准(电芯间≥300℃/30min,模组间≥500℃/15min,整包≥800℃/5min),严于汽车国标GB 38031-2025; - 电机系统

:沃飞长空AE200-100审定中临时增加"双转子失效"测试(DO-160G未涵盖),要求剩余转子仍能提供50%推力; - 混动系统

:参考EASA SC E-19但增设"氢电切换"专项,要求模式转换时间<3秒且无动力中断。

数据来源:综合RTCA、ASTM及CAAC审定文件

标准迭代呈现加速趋势。CAAC 2024年发布的《电动垂直起降飞行器用固态电池技术要求(征求意见稿)》首次将航空级固态电池能量密度下限设为400Wh/kg,循环寿命≥1500次,较现行工业标准提升30%。同时,动力电机CTS0-C179b修订草案新增"盐雾腐蚀+振动复合测试"(5-2000Hz/20g),填补了沿海运营场景的标准空白。

二、制定中规范核心内容

2.1 电池系统专项要求

eVTOL动力电池的适航审定标准正从传统汽车动力电池体系中分化,形成具有航空特色的独立技术体系。CAAC在现行审定中已明确航空级固态电池的三大核心指标:能量密度、热失控防护和循环寿命。其中能量密度要求达到300-500Wh/kg,显著高于新能源汽车200Wh/kg的主流水平,以满足垂直起降时3-5C的高倍率放电需求。正在起草的《电动垂直起降飞行器(eVTOL)用固态电池技术要求》团体标准更提出对金属锂负极、氧化物陶瓷电解质等新材料的验证要求。

热失控防护标准呈现航空特有的严苛性。与汽车行业GB 38031标准相比,eVTOL电池需满足SAE ARP6912规定的"单电芯失效仍维持安全飞行"要求,其热蔓延抑制时间需延长至传统标准的3倍以上。审定中采用的特殊验证方法包括:通过DO-160G标准中的火烧试验(60秒1100℃直接燃烧)、针刺触发多电芯连锁反应测试等极端条件考核。值得注意的是,CAAC在2024年审定案例中新增了"电池包整体浸水后维持30分钟绝缘性能"的专项条款,这是针对城市低空运行中突遇暴雨场景的独特设计。

循环寿命指标与商业模型深度绑定。现行审定要求电池在80%容量保持率下至少完成500次循环,但运营数据显示电池成本占eVTOL总运营成本的60%以上,循环寿命每提升1%可增加运营商2%的利润。因此正在修订的规范草案引入"经济性循环"概念,要求电池在300次循环后仍保持90%容量,这一指标直接参考了宁德时代与峰飞航空合作的航空级固态电池实测数据。测试方法上,航空电池需通过-40℃至+85℃的快速温变循环测试,其温度变化速率达10℃/分钟,远超汽车电池的5℃/分钟标准。

航空与汽车电池标准差异集中体现在系统级验证维度。传统汽车电池关注单体性能,而eVTOL电池需通过整机振动谱测试,模拟多旋翼系统特有的20-2000Hz宽频振动环境。在电磁兼容性方面,需同时满足RTCA DO-229D对机载设备的辐射抗扰度要求,在200V/m场强下保持正常工作。正在制定的规范还首次提出"动态能量管理验证",要求电池在分布式推进架构中,当50%电机突发失效时能在100ms内完成剩余电机的功率再分配。

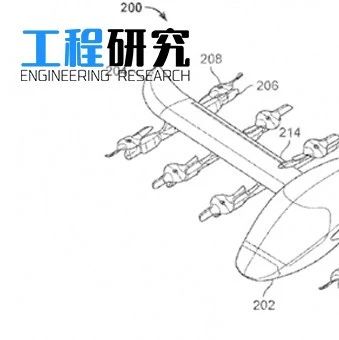

2.2 电推进系统审定标准

分布式电推进(DEP)架构催生全新审定范式。CAAC现行规范对多旋翼系统的冗余设计提出量化要求:对于16旋翼构型,需证明在4个电机失效后仍能维持可控飞行。这一标准在亿航EH216-S的审定中通过"故障树分析+蒙特卡洛仿真"的组合验证方法实现,其计算表明系统灾难性失效概率低于1×10⁻⁹/飞行小时,与商用客机同级。正在制定的专项条款进一步要求:在单个推进单元完全失效时,相邻单元需在0.5秒内完成推力补偿,且整机姿态角偏差不超过5°。

高功率密度电机面临全生命周期考验。审定标准要求电机在5kW/kg功率密度下,完成相当于3倍设计寿命的加速耐久测试。测试程序包含:2000次冷热冲击循环(-55℃至+125℃)、500小时盐雾腐蚀、以及连续100小时峰值功率运行。特别值得注意的是,CAAC借鉴EASA SC-VTOL-01的要求,新增了"金属微粒污染测试",模拟电机长期运行后碳刷磨损产生的导电粉尘对绝缘性能的影响。目前国内仅卧龙电驱等少数企业通过该测试,其采用的真空浸漆工艺使绝缘电阻在污染环境下仍保持100MΩ以上。

电磁兼容(EMC)要求呈现航空电子级严苛性。eVTOL电推进系统需同时满足:DO-160G第21章规定的辐射发射限值、第22章规定的传导敏感度、以及第25章规定的闪电防护间接效应。在沃飞长空AE200-100型审定中,CAAC额外要求其8电机系统在200V/m的HIRF(高强度辐射场)环境下,能维持飞控总线通信误码率低于1×10⁻⁶。正在修订的标准草案更引入"动态频谱兼容性"概念,要求推进系统在2.4GHz/5.8GHz等无人机常用频段工作时,不产生带外杂散干扰。

2.3 新型动力系统覆盖

混合动力系统面临模式转换安全边界挑战。CAAC在审定中要求混动eVTOL必须证明:在燃油-电力模式切换时,推力波动不超过标称值的15%,且转换过程最长延迟200ms。对于串联式架构,规范特别强调发电机与动力电池的"无缝并网"能力,需在50ms内实现电压波动±5%以内的同步。正在制定的《电动/混合推进系统专用条件》参考了Joby S4混动型号的审定数据,其液氢燃料电池在-40℃冷启动时,从开机至满功率输出仅需90秒,这一性能成为新标准的基准值。

氢能系统审定聚焦储氢罐安全与能量管理。现行规范要求复合材料储氢罐能承受2.5倍工作压力的爆破测试,且需通过15g加速度的冲击试验8。对于低温液氢系统,CAAC采纳了NASA"推进-1K"项目的验证方法:在真空环境下模拟绝热层失效后,液氢蒸发率不得超过设计值的120%。能量管理方面,新规范草案引入"多级功率缓冲"概念,要求系统在燃料电池突发停机时,能依靠超级电容维持推进系统运行至少30秒。

监管框架为技术演进预留弹性空间。CAAC在2024年审定实践中已建立"技术中性"原则,对动力类型不作限定,但要求所有新型系统必须证明其等效安全水平。正在制定的规范首次纳入"模块化审定"机制,允许企业分阶段验证动力子系统:如先对电池包单独取证,再整合至推进系统测试。这种创新模式使亿航智能等企业能并行开展部件级和整机级验证,将审定周期缩短约30%。

三、规范演进趋势研判

3.1 分级认证体系构建

随着eVTOL技术路线和运行场景的多元化发展,动力系统分级认证体系正成为全球适航监管的重要趋势。CAAC在现行审定实践中已初步体现分类管理思路,根据载重/航程参数将动力系统风险等级划分为三类:城市空中交通(UAM)级(载重<500kg/航程<50km)、区域运输级(载重500-2000kg/航程50-200km)及远程运输级(载重>2000kg/航程>200km)。不同等级对应差异化的验证深度要求,例如UAM级电池系统需通过200次循环寿命测试,而远程运输级则要求达到500次循环并附加极端环境验证。

风险分级的核心在于失效概率的差异化控制。对于载人eVTOL,CAAC参照商用客机标准要求灾难性失效概率低于1×10⁻⁹/飞行小时,分布式电推进系统需证明单电机失效概率低于1×10⁻⁷/小时且多电机失效无相关性。这种分级模式在亿航EH216-S的审定中得到实践验证,其16旋翼系统通过故障树分析(FTA)证明在4个电机同时失效时仍能维持安全着陆能力。

3.2 适航符合性方法创新

数字孪生技术正在重构动力系统审定范式。CAAC在2024年修订的《型号合格审定程序》(AP-21-AA-2022-11)中明确将虚拟验证纳入符合性方法体系,要求数字孪生模型需覆盖动力系统全生命周期行为映射。具体应用中,电池热失控仿真需达到85%的物理测试等效性,电机电磁兼容验证允许用数值模拟替代30%的实测数据。这种创新方法使Joby S4型号的审定周期缩短40%,测试成本降低220万美元。

工具鉴定成为新型验证方法落地的关键。根据DO-178C补充标准DO-330的要求,CAAC对用于动力系统验证的软件工具实施三级鉴定:TQL-1级(需求追踪工具)需验证需求覆盖率≥95%,TQL-3级(代码生成工具)则要求缺陷密度≤0.1个/千行代码。

3.3 供应链认证衔接

部件级CTSO认证正加速推进。CAAC计划在2025年底前发布《eVTOL动力电池技术标准规定》(CTSO-C179),明确航空电池需满足DO-311A标准且能量密度≥300Wh/kg。现行审定中,宁德时代提供的航空电池已通过CTSO预审,其热失控抑制系统能在单电芯失效后维持30分钟安全放电。这种"部件先行"策略可降低整机审定复杂度,亿航216-S的电池系统即采用独立取证模式,缩短整机TC审批时间6个月。

二级供应商准入标准日趋严格。对于电机控制系统等核心部件,CAAC要求供应商建立符合DO-254的硬件保证体系,并具备全工况仿真能力。MagniX电机因未通过5,000小时加速寿命测试被暂缓纳入合格供应商名录,凸显局方对供应链质量的管控力度。未来监管将形成"整机TC-部件CTSO-原材料适航标签"的三级认证体系,电池正极材料等关键原材料也需提供符合性声明。

四、国际协同与本土化适配

4.1 国际标准转化路径

CAAC在eVTOL动力系统规范制定中采取"双轨并行"策略:一方面深度参与国际标准制定(如ISO/TC20航空器技术委员会),另一方面结合国内运行环境进行本土化适配。典型表现为:

- 术语体系映射

:将FAA Part 33(航空发动机适航条款)转化为CCAR-33部时,新增"电推进单元(EPU)"定义,明确其包含电机控制器、减速器等集成组件; - 测试条件修正

:采用RTCA DO-311A锂电池标准时,针对中国幅员辽阔的地理特征,将环境测试温度范围从-20℃~+55℃扩展至-40℃~+70℃; - 数据接口统一

:要求动力系统与飞控系统的数据总线符合ARINC 429协议,但增加国产化备份通道(如CAN总线)的冗余设计要求。

4.2 典型审定案例对比

| 电池类型 | |||

| 能量密度 | |||

| 冗余设计 | |||

| 关键条款 | |||

| 测试重点 |

案例启示:中国项目更强调多旋翼系统的物理冗余,而欧美项目侧重通过软件算法实现解析冗余。这种差异源于CAAC对城市低空密集飞行场景的特殊考量。

4.3 企业合规策略建议

✅ 研发阶段预研要点

- 建立数字线索(Digital Thread)

:使用MBSE工具实现需求-设计-验证的全程追溯,满足CAAC对"可追溯性"的强制要求; - 开展差异分析(Gap Analysis)

:对照RTCA DO-311A/ASTM F3239-22a逐条比对现有设计,识别出电池管理系统(BMS)均衡精度需从±5%提升至±2%; - 构建验证矩阵

:将CCAR-27.602(适坠性)分解为12项可量化指标,如着陆冲击载荷≤3g时结构完整率100%。

⚠️ 常见不符合项TOP5

🔧 生产质量保证(QA)重点

- 关键特性(Key Charactristics)监控

:对电机定子绕组电阻值实施SPC控制(Cpk≥1.67),使用自动光学检测(AOI)设备监测焊点质量; - 供应商管理

:建立二级供应商白名单,要求碳化硅功率器件供应商通过AS9100D认证; - 追溯系统

:采用区块链技术记录电池单体从生产到回收的全生命周期数据,满足CAAC对"永久记录"的要求。

五、未来技术演进对规范的影响

5.1 下一代技术驱动的标准更新

5.2 可持续性要求的强化

CAAC在最新政策文件中明确提出"绿色适航"目标:

- 能耗指标

:eVTOL动力系统整体效率需达到75%(L/D比),较当前水平提升15%; - 材料回收

:电池模块拆解回收率≥95%,稀有金属(钴、锂)回收率≥80%; - 噪声控制

:起降阶段噪声≤65dB(A),迫使企业采用声学超材料包裹电机整流罩。

六、结论与行动建议

📌 核心结论

- 现行规范本质是"过渡方案"

:现有CCAR体系通过专用条件弥补传统规章与电推进技术的代差,但尚未形成完整的eVTOL动力系统适航标准; - 电池安全仍是最大挑战

:CAAC对电池系统的审定要求已超越汽车标准,接近航天级严苛度; - 分布式推进改变游戏规则

:多旋翼架构迫使适航理念从"单一故障安全"向"组合故障可控"转变。

🚀 行动建议

| 制造商 | ✔️ 建立数字孪生验证平台 | ▶️ 参与CAAC标准工作组 |

| 供应商 | ✔️ 提交关键特性数据包 | ▶️ 构建本地化供应链 |

| 适航当局 | ✔️ 启动氢电混合动力专项 | ▶️ 建立国际互认机制 |

注:以上内容综合自CAAC公开文件、行业白皮书及头部企业审定经验,具体实施需以官方发布为准。建议企业设立专职适航工程师岗位,并每季度跟踪CAAC官网"政策法规"栏目更新。