1、农药创新药研发可以借鉴医药创新药研发的经验

医药与农药具有相似的研发逻辑。二者均包括仿制药与创制药的开发路径,其核心流程均涉及活性分子的筛选、靶点识别、结构优化与安全性评价等关键技术环节。尽管应用领域有所不同,但其底层逻辑与技术框架具有高度相似性。

从产业规模来看,中国医药行业年研发投入已达约 1300 亿元,反映出医药行业在研发体系构建、平台搭建、产业协同等方面更为成熟。因此,农药行业可以借鉴医药行业从仿制向创制转型的成功经验,特别是在AI 辅助分子设计、高通量筛选等方面,通过引入先进理念和成熟机制,加速农药研发的效率与创新水平。

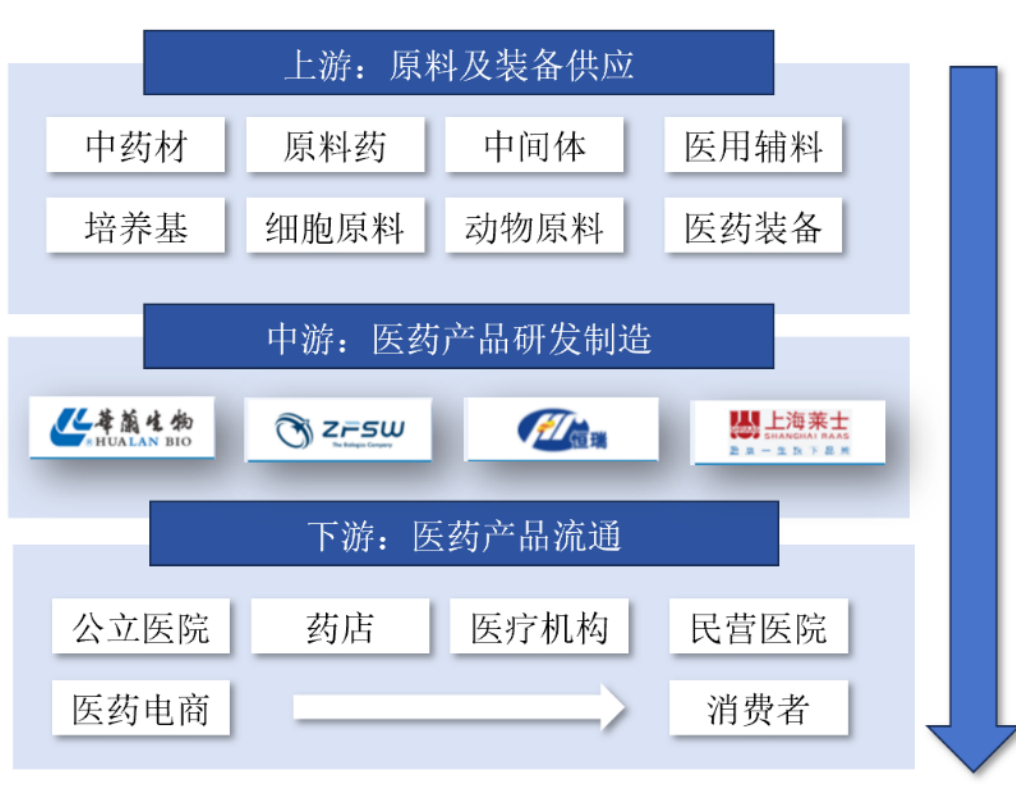

医药行业和农药行业具有相似的产业链结构与商业模式。二者都具有“原料-中间体-原药-制剂-销售”的产业链结构,均呈现典型的“微笑曲线”特征,价值集中于研发创新和终端服务。从研发端看,医药行业与农药行业以小分子设计为核心,依赖靶点识别、构效关系建模、毒性预测等关键技术环节推动产品开发,均涉及复杂的生物作用机制验证与安全性评估,存在技术壁垒高、研发周期长、成本投入大的共性,形成了严密而系统的研发闭环。从终端看,医药行业与农药行业均具有 CRO 与 CDMO 的商业模式。

生物医药行业产业链

医药行业和农药行业具有相似的作物机制。医药与农药在作用靶点层面存在高度同源性,这是因为二者均干预生物体的基本生命活动,如神经传导、细胞分裂与代谢调控等,从而许多分子靶点在结构和功能上具有一致性。

例如,鱼尼丁受体(RyR)是调控细胞钙离子通道的关键蛋白,医药领域通过兰尼碱类药物作用于心肌细胞的 RyR 治疗心律失常,氟虫酰胺等农药则通过激活昆虫 RyR 诱导钙流失致死;乙酰胆碱受体(nAChR)是神经信号传导的重要靶点,加兰他敏通过调节 nAChR 治疗阿尔茨海默病,吡虫啉等新烟碱类农药则靶向昆虫 nAChR 致其麻痹;微管蛋白(Tubulin)作为细胞骨架核心,是抗癌药物紫杉醇的靶点,也是苯并咪唑类杀菌剂的主要作用位点;HMG-CoA 还原酶既是降脂药物他汀类的靶点,也是三唑类农药干预真菌麦角甾醇合成的重要节点。靶标的相似性推动了两行业研发策略的相似性。

医药行业和农药行业具有相似的方法学。二者均依赖于化学合成、生物技术、化工工程以及计算科学等交叉学科的支撑,这些共同的技术基础贯穿于新分子的设计、筛选、优化和制备全过程,形成了系统化、模块化的研发范式。在化学方面,两者都重视合成路线的效率与绿色工艺的可持续性;在生物学层面,基因工程、微生物技术与分子机制研究为活性物质的开发提供理论依据;计算科学的应用则体现在分子模拟、结构预测与人工智能辅助设计等关键环节。

随着信息化程度的不断提升,农药和医药研发均朝着高通量、自动化和智能化方向演进,提升了研发效率并降低了试错成本。方法论的相似性使得医药行业中成熟的工具体系和研发流程对农药行业具有直接的借鉴价值,为推动农药研发模式的升级提供了可行路径。

2、农药可以借鉴医药在研发经验

医药研发费用高昂且持续上升。根据 TechTarget 的行业分析数据以及中国生物医药行业专家尹正的介绍,将一种新药推向市场的平均成本为 26 亿美元,其中临床试验占了很大一部分费用。高昂费用主要源于两大瓶颈环节:一是靶点筛选与化合物验证阶段需进行数万次实验,二是临床前毒理与药效测试依赖大量动物实验和复杂体外模型,而监管标准的不断提高也进一步加剧了成本压力。近十年来,医药行业研发费用以平均每年 30%的增速攀升,2015 年行业研发费用 176.19 亿元,而 2022 年已达 1261.51 亿元,2023 年以来增速有放缓趋势。

AI 可以提升创制药研发的效率,降低研发成本。在靶点发现与验证阶段,AI 模型通过整合多组学数据与文献知识库,可将靶点筛选时间缩短 90%。英矽智能通过其人工智能驱动的 PandaOmics 平台高效识别潜在药物靶点,使得从靶点发现到临床候选化合物提名的新药研发周期缩短至传统方法的 1/3。以其两个具有全球首创(First-in-Class)潜力的项目为例:抗纤维化项目周期约 18 个月,DGKA 项目约 15 个月,远低于传统药物研发中平均约 4.5 年的时间周期。

在分子设计与优化阶段,生成式 AI 在生成新分子结构与提升命中率方面展现出更强突破性:Chemistry42 引擎基于 AlphaFold 预测的蛋白结构,仅用 30天便设计出靶向 CDK20 的肝癌苗头化合物,而传统方法需 6-12 个月;Model Medicines公司的 ChemPrint 模型针对 AXL 靶点实现 45.5% 的体外命中率;先正达应用最先进的数字化和物理技术加速化学设计与合成技术创新过程,例如机器人高速合成、流体化学、计算机辅助分子设计和人工智能引导的化学合成等技术,每年内部合成超过 10000 种化合物。

晶泰科技提供了 AI 辅助医药研发的范式创新实践。据其在官网上的公开信息,晶泰控股正依托其自主开发的 AI 驱动分子模拟平台,通过融合量子物理、高性能计算与机器学习技术,突破传统药物研发模式,在靶点识别、分子筛选与结构优化等关键环节实现提效降本。该平台能够在数周内完成亿级化合物的虚拟筛选,显著压缩研发周期并提升命中率。

目前,晶泰在多项对外合作中已将先导化合物的筛选周期从传统的 18 个月缩短至不足 6个月。公司协同多家全球领先药企推进多个管线项目,持续推动 AI 从药物研发辅助工具向决策引擎转变,在与辉瑞合作研发新冠药 Paxlovid 中,仅用 6 周时间就确认了药物优势晶型,显著缩短研发周期;在与正大天晴合作开发抗肿瘤小分子新药时,仅用原计划50% 的时间即达成重要里程碑,极大缩短了研发时间。

农药行业亦面临原药创新药研发费用高昂的难题。由于医药行业与农药行业的诸多相似性,医药行业在运用 AI 辅助研发、降本增效方面积累的经验,可为农药研发提供借鉴路径。农药行业也可利用人工智能和大数据等新兴技术,降低原药的研发成本。例如,AI 模型可辅助企业从海量化合物数据库中筛选潜力农药分子,预测其生物活性、环境安全性及对目标作物的适用性,从而减少冗余试验、提高研发成功率。

此外,AI 还能帮助企业设计更加智能的田间试验方案,优化剂量和使用场景。未来,拥有先进的人工智能辅助研发能力和庞大化合物数据库的公司,在新型原药研发的成功率上将具备显著的差异化优势。通过技术协同,农药行业有望步入一个更加高效、绿色和经济的创新周期,满足农民、市场与环境三方的共同需求。

晶泰科技 AI 技术平台展示

来源:晶泰科技官网,国金证券研究所

3、借鉴日本农药企业的研发经验

日本农药企业在创新征程中,仅投入了跨国公司约十分之一的研发费用,却收获了与之不相上下的创新成果,其背后独特且高效的创新体系非常具备参考意义。

合作开发模式,日企在化合物完成实验室小试实验后,部分产品便转让给其他跨国农药公司。这种模式使得日本农药企业能够在早期阶段就获得收益,同时将后续中试、田间试验以及市场推广等环节的风险和成本转嫁给合作伙伴。例如,在 20 世纪 80 年代,日本的农药公司成功开发出一种全新结构的化合物 1-(6-氯-3-吡啶基甲基)-N-硝基咪唑烷-2-亚胺,该化合物在实验室小试阶段表现出优异的活性。随后,日本农药公司将其转让给拜耳公司。拜耳公司接手后,负责完成了中试、田间试验以及市场推广等一系列工作,最终使该化合物成功推向市场。

基于作用机理的创新策略。日企早期的利用电子模拟技术以及如今利用 AI 大模型模拟技术,对化合物的结构进行模拟和优化。通过活性基团的取代替换,合成出一系列类似化合物,再进行定向筛选,最终确定具有潜力的新化合物。以呋虫胺为例,其研发过程正是基于这种策略。研究人员以一种优良的农药品种为先导物,通过深入研究其结构和作用机理,利用 AI 模型进行模拟和预测,合成了大量类似化合物,并通过实验筛选,最终发现了呋虫胺这种高效防治害虫的新化合物。

多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网,同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告(立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会)、产业规划、园区规划、商业计划书(股权融资、招商合资、内部决策)、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。

关 于 我 们

关 于 我 们

·官方网站: Chinasihan.com