可以做,但没必要。

作者|张麟

编辑|王博

动力电池厂商在新能源汽车领域尝到规模化盈利的甜头后,又迎来了一位新客户——人形机器人。

市场上有观点认为,人形机器人会成为动力电池厂商在新能源汽车和储能之外的的“第三增长极”。

这种观点有一定道理,人形机器人被视为“下一代计算平台”,在工厂、仓库、家庭的未来图景中,电池就是它们的“心脏”。

但是,人形机器人的这颗“心脏”既要轻巧、安全、可快换,又要承受高频率的充放电循环。对动力电池厂商而言,这是一场高研发投入、低出货量、尚不清晰商业前景的押注。

总结来说,这是一门看似充满未来感,却可能赔本的生意。

今年8月初举办的世界机器人大会(WRC)上,亿纬锂能是唯一参展的动力电池厂商,其工作人员对「甲子光年」说:“把今天展会上所有机器人厂家的业务都交给我们去做,也占不到我们多少份额。”

这并非亿纬锂能工作人员夸大其词,而是人形机器人用锂电池的市场实在太小,小到甚至不足以吸引宁德时代或比亚迪这样的行业龙头来参与。

因此在产品层面,电池厂商同样不约而同地三缄其口,几乎没有任何一家企业主动宣传自己正在研发或布局人形机器人用锂电池。

这种极具反差的市场表象背后,是人形机器人专用锂电池规模化的困难,也是动力电池厂商对人形机器人产业能否完成商业闭环的怀疑。

在这些问题没有搞清楚之前,动力电池厂商进军机器人电池市场,无异于一场赌博。

1.狂热的机器人和冷漠的电池

以人形机器人为代表的新型机器人产业,正在变得狂热。

今年4月,高工机器人产业研究所发布的《2025年人形机器人产业发展蓝皮书》中预测,2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台,市场规模63.39亿元;摩根斯坦利预测,到2050年,全球人形机器人将撬动超过5万亿美元的市场。

北京、上海、深圳等地成立了也相关的产业基金,市场也出现了一批人形机器人明星企业,一切似乎都在朝着好的方向发展。

如此狂热的市场,却没有得到动力电池厂商的关注,这个几乎要在所有用电行业中都插一脚的角色,在机器人产业中隐身了。

我们试图在机器人行业大会上寻找动力电池厂商的身影,但热衷于参加各种车展的动力电池厂商并没有频繁参与机器人行业大会。

例如,2025世界机器人大会共汇集了约200家企业参展,但动力电池参展商却少得可怜,只有亿纬锂能一家头部厂商。宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达等均未参展。

为什么只有亿纬锂能参展了?

某头部电池厂商市场部员工赵伟(化名)给出了解释:“亿纬是现在为数不多的还在坚持做小圆柱电池的厂商,他们的产量非常大,这种电池能够很好地从3C领域过渡到机器人身上,不做白不做。”

数据显示,2024年,亿纬锂能消费类小圆柱电池出货量位列全国第一、全球第四,最高单月销量突破1亿颗,全年出货量超过10亿颗。

这种细分产品类型上的领先地位和产量上的绝对优势,让亿纬锂能始终在想法设法拓展小圆柱电池的应用市场,而机器人目前恰好是消费类小圆柱电池最合适的载体。

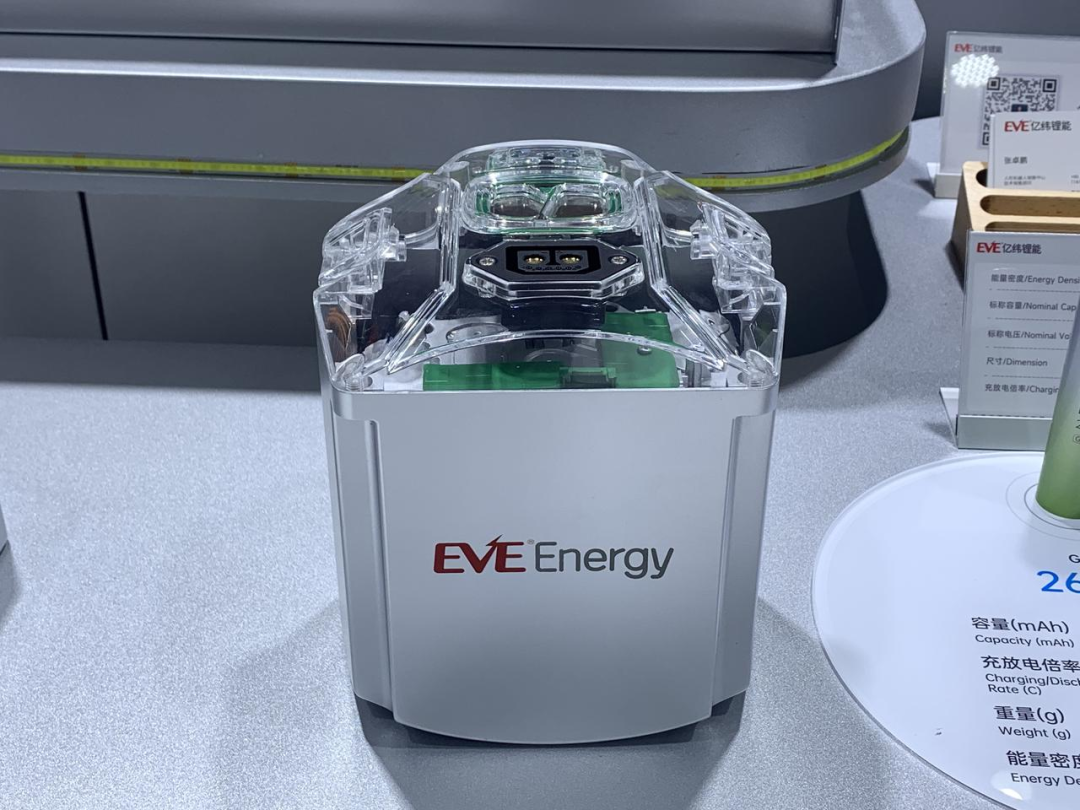

亿纬锂能在WRC展出的机器人电池仓,图片来源:「甲子光年」拍摄

由于空间和重量的限制,宁德时代、比亚迪等企业,研发的方形电池、大圆柱电池和刀片电池,几乎无法顺利安装在机器人身上。

同时这些企业几乎不生产小圆柱电池,对这些企业和其所关注的电动汽车领域而言,小圆柱电池是早已经淘汰的产品。因此,市场层面根本看不到这些企业涉足机器人领域。

而这种现象引发了一个更深层次的问题:如果机器人产业真的即将爆发,为什么动力电池企业没有加快脚步研发相应的电池产品?

一个十分明显的原因,是现在的机器人用锂电池几乎没有标准化。各个机器人厂商使用的电池形态、尺寸各异,软包、圆柱甚至直接将3C产品上的电池进行改装,都能够顺利驱动机器人运行。

同时机器人用锂电池还缺乏安全认证,电池在机器人身上的工况也几乎没有行业数据可以辅助进行开发,对于电池厂商而言,这个市场无疑是混乱的。

另一位头部电池厂商员工刘丰(化名)告诉甲子光年:“人形机器人本身就缺乏标准,形状设计太奇怪,但电池又需要和机器人的电路、动力系统做匹配的,这个情况还需要磨合,贸然去做一个很初期的市场是有风险的。”

但更底层的原因则是,机器人行业的市场规模实在太小了,小到如果专门开发这一领域的电池,对于电池厂商则是一个赔本的生意。

2.可以忽略不计的市场规模

机器人用锂电池的市场规模几乎可以忽略不计,更严重的情况是,这个市场现在很小,以后还是会很小。

根据华经产业研究院的数据,2024年全球机器人(含工业、服务、人形)电池出货量约10GWh,中国机器人电池出货量约6.8GWh。

这个体量意味着什么?根据年报,宁德时代2024年已落地产能达676GWh,在建产能为219GWh,如果算上未来长期规划的海外制造基地,宁德时代的名义产能甚至已经突破了1TWh。

同时,电池厂商的产线单线产能也越造越大,即使是亿纬锂能这样的专注于生产消费类锂电池的企业,其在去年同样投产了被称为“业内单体规模最大储能工厂”的60GWh超级储能工厂(一期),该工厂单线产能就超过了15GWh。

赵伟告诉「甲子光年」,目前包括宁德时代、比亚迪、中创新航在内的头部电池供应商,一条新造产线产能基本在10GWh以上。也就是说,如果从产能的角度来看,某个电池厂商的某一条产线,就足以覆盖2024年全球所有机器人的电池需求。

面对这种情况,一些产业人士认为,随着市场发展,机器人会在未来几年迎来出货量的爆发,届时对动力电池会产生强大的需求拉动。

但赵伟很直白地说到:“以后这个市场也不大,很可能是一地鸡毛。”

赵伟的表态基于对机器人单体电量和出货量的计算。以宇树科技的Unitree H1为例,其是宇树科技的首款通用人形机器人,官方数据显示其电池容量为864Wh,也就是约0.86度电,相当于一辆纯电新能源汽车电池容量的1/100。

根据澎湃新闻、高工、德勤、IDC等媒体、产研机构的相关报告,在乐观估计的态度下,到2030年,全球人形机器人出货量会超过100万台,到2035年,会达到500万台级别。

如果以每台机器人电池容量1度计算,未来5年,全球机器人用锂电池市场规模仅1GWh,未来10年,仅5GWh。

CMC资本合伙人顾晓立告诉「甲子光年」:“具身智能产业所创造出的电池的容量需求,和汽车产业以及储能产业,是根本没法比的,这不是一个维度的东西,也不可能给电池供应商带来什么新的业务增长曲线。”

另外,就产品本身而言,机器人用锂电池所追求的产品特性也与电动汽车产业高度相同:高能量密度和极大的放电功率。但目前几乎没有一款成熟的电池,能满足人形机器人所需要的体积能量密度,这导致所有人形机器人都面临着续航不足的问题。

例如2025年4月19日,北京人形机器人创新中心的“天工Ultra”机器人夺得了全球首个人形机器人半马冠军,但在2小时40分钟的比赛过程中,这台机器人一共进行了3次换电。

“天工Ultra”机器人,图片来源:北京人形机器人创新中心

如果某个电池厂商,能够在“巴掌大小”的尺寸上做出极高能量密度的电池,意味着其将获得跨越式的技术领先,同样意味着这种技术会被率先应用在电动汽车或储能系统中,而绝非机器人身上。

因为只有将技术投入到这些更大、竞争更激烈的产业,电池厂商才能保证自己的利润率,进而继续加大在技术层面的投入,使产品性能进入良性循环。

赵伟对「甲子光年」说:“现在的机器人产业不值得我们做大投入的研发,什么时候回本都不知道,大家本质上都是商人,不赚钱的事情只有傻子才会去做。”

3.赔本的生意

电池厂商对机器人产业的看衰,并非简单地不看好其市场增量,更重要的因素,是是电池厂商对机器人商业逻辑的不信任。

赵伟表示:“我做一个电池,用在一款产品上,是要看这个产品的商业价值的,但是现在的机器人很多在跳舞、打拳、踢球,我不觉得这种商业模式能给供应链企业带来什么回报。”

这种看法可能在机器人行业从业者看来有些片面,但这的确代表了一部分电池行业从业者的观点。

观点很容易变成情绪,情绪也会进一步上升到动作。头部电池厂商没有过多涉足机器人电池领域,这样的表现就能说明问题。

相较于已经成熟的电动汽车、储能或3C市场,电池厂商去做一款应用于机器人的电池仓,投入的成本会更多。

经过和亿纬锂能的工作人员沟通,「甲子光年」了解到,目前机器人厂商如果于电池厂商产生合作,所需要的电池仓基本需要电池厂商定制生产,包括电芯、pack、BMS和外壳的制造和组装。

刘丰对「甲子光年」说:“如果是厂家根据客户的要求,定制开发电池,以目前机器人电池的出货量来看,这种产品比同等容量的其他成熟产品,至少要贵50%。如果涉及到制造过程中要重新设计工装夹具,这个比例还会更高。”

而且在制造成本提升的情况下,电池在机器人整体的成本占比却依然处在一个较低的水平。

根据《晚点LatePost》报道,特斯拉初代擎天柱(Optimus)机器人搭载了2.3度电池,但成本却只占机器人整体BOM成本(生产物料成本)的3%。

赵伟表示,目前国内人形机器人上搭载的电池,其成本占比甚至不到1%,电池供应商能从中获取到的利润几乎可以忽略不计。

相比之下,电池在电动汽车中的成本占比约为40%;在储能系统中占比更高,根据风冷、液冷即充放电倍率的不同,其占比可达60%~70%。

因此,在面临市场需求不明确、产品利润极低的情况下,进行提前布局和产品研发,显然无法给电池厂商带来足够的回报。

人形机器人的商业化应用存在的问题不止于此。例如在售价方面,如果不进行降低,则市场难以打开;如果降低,则包括电池厂商在内的所有供应链企业的利润,则会被进一步压缩,甚至会延缓相关技术和产品的研发速度。

顾晓立表示,零部件的性能是机器人行业目前最不需要担心的问题。他说:“如果机器人的商业场景搞定了、量做上去了,你放心,零部件的问题产业链自然会有人帮他搞定。现在机器人产业是‘一缺三’,不是‘三缺一’。”

当然,也有人十分看好人形机器人产业的未来。比如马斯克曾经表示,人形机器人最终的硬件成本会达到一辆电动汽车的水平,但保有量则会是后者的20倍,最终全球会有200-300亿台的人形机器人服务于整个社会。

但现在看来,这种畅享要实现还有相当的难度,如果哪家电池厂商决定现在开始研发一款人形机器人专用的电池,无异于是一场赌博。

(封面图:AI工具生成)

END.