如何让光电器件既能快速感知光线,又能像大脑一样记忆和处理信息?中国科学院研究团队在氮化镓材料上实现突破,让单一器件兼具“眼”与“脑”的功能。

固定频率的飞秒激光难以满足多样化的医疗与加工需求。科研人员研发出重频可调、能量微焦级的全光纤飞秒激光系统,为精准手术和微加工提供更灵活的“光之刀”。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第157期。

《Light:Science&Applications》丨一眼看清还能记住,氮化镓芯片让机器更聪明

器件设计原理及双向响应特性(左);当期期刊封面(右)

中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所陆书龙团队在氮化镓(GaN)基光电子器件研究中取得重要进展,将光感知与神经形态计算功能集成于单一器件,为下一代智能光电子系统提供关键硬件支持。

传统光电器件功能单一,且p-n结的单向导通特性限制了对不同波长光的双向响应。为此,团队创新性地在p-GaN/(In,Ga)N异质结中引入水凝胶界面,构建双异质结结构,使器件在365nm紫外光和520nm绿光照射下分别产生负、正光电流,实现波段依赖的双向光响应。

此外,针对光电探测器响应快而人工突触需慢速信号处理的矛盾,以及GaN纳米线在硅衬底上不透明的问题,团队采用电化学剥离技术去除硅衬底,将器件转移至透明基底,并设计“界面-体相分离”结构:石墨烯/(Al,Ga)N异质结实现快速光电探测,GaN体相则支持慢弛豫特性,模拟人工突触的记忆行为。由此实现了自驱动、360°全向感光与神经形态计算的单片集成。

该器件兼具快速感知与信号记忆能力,展现出在仿生视觉、光神经网络及人形机器人智能感知系统中的应用潜力,有望显著提升系统响应速度并降低功耗。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41377-025-01991-y

《Chinese Optics Letters》丨飞秒激光也能“变速跑”,医疗加工迎来新利器

输出脉冲的特性

中国科学院上海光学精密机械研究所科研团队在重频可调的微焦级超快光纤激光领域取得重要进展,研发出一套灵活高效的全光纤飞秒激光系统,有望显著提升其在生物眼科医疗和复合材料微加工中的应用能力。

目前商用微焦级飞秒激光器多采用固定重复频率,虽结构简单,但难以兼顾不同应用场景对脉冲能量和重频的差异化需求。例如,飞秒激光辅助白内障手术通常需要数百kHz重频、5–10μJ高能量脉冲,而传统系统难以满足。

为此,研究团队基于光纤啁啾脉冲放大技术,采用定制的啁啾光纤布拉格光栅作为脉冲展宽器,并精确匹配透射式光栅压缩器的二阶与三阶色散,实现高质量飞秒脉冲输出。系统引入光纤式声光调制器进行脉冲选单,使重复频率可在200kHz至2MHz范围内连续调节。实验结果显示:在2MHz高重频下,输出1μJ、143fs的超短脉冲;在200kHz低重频下,脉冲能量提升至10μJ,脉宽为157fs,且在其他重频下输出脉宽均小于180fs,保持优异的超短脉冲特性。系统同时具备良好的功率稳定性和光束质量,满足实际应用对可靠性的严苛要求。

该成果为近视矫正、白内障手术及精密材料加工等场景提供了能量与频率可调的“定制化”激光光源,拓展了飞秒激光的应用边界。

原文链接:

http://doi.org/10.3788/COL202523.071402

《IEEE TTE》丨数据少却能预测准,智能模型为快充电池“把脉”

科研人员提出预测电池健康状态的新深度学习框架

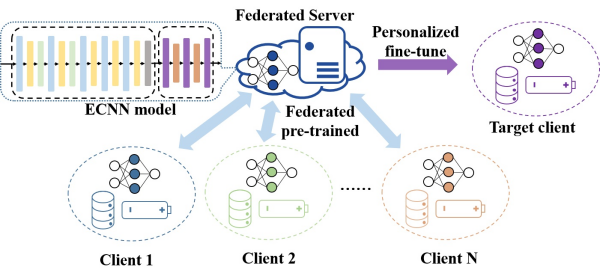

中国科学院大连化学物理研究所陈忠伟研究员与毛治宇副研究员团队联合西安交通大学冯江涛教授,在电池健康管理领域取得重要进展。针对快充电池健康状态预测中数据不足和个体差异大两大难题,团队开发了一种新型两阶段联邦迁移学习框架,为电池智能化管理提供了新思路。

准确预测电池健康状态对电动汽车安全和性能至关重要。然而,实际应用中常面临数据隐私限制导致单体电池训练数据少,以及不同电池老化行为差异显著的问题。为此,该团队提出创新解决方案:第一阶段采用联邦迁移学习,多个电池在不共享原始数据的前提下协作训练一个通用全局模型,兼顾知识共享与隐私保护;第二阶段利用目标电池的少量本地数据对全局模型进行微调,从而构建能捕捉个体特征的个性化预测模型。

该框架基于轻量级卷积神经网络,并引入通道注意力机制提升预测精度。实验表明,其在公共快充电池数据集上的表现优于传统方法。目前,该框架已作为第二代电池数字大脑PBSRD Digit的核心模型,并被用于开发储能领域的垂直智能客服系统,推动储能行业智能化升级。

原文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/11105532

《Research》丨从“不会吃”到“爱吃”,智能设计让细菌适应新能源

AdaptUC算法、底物进化初始菌株的代谢工程靶点预测与新底物利用进化推动力分析示意图

中国科学院天津工业生物技术研究所马红武研究员与蔡敬一、袁倩倩副研究员团队开发了一套名为AdaptUC的智能化设计框架,旨在解决工业微生物难以利用甲醇等可再生碳源的问题,推动绿色可持续制造。

多数工业菌株无法以甲醇为唯一碳源生长,即便引入相关代谢通路也难以适应。传统自适应进化策略依赖“营养缺陷-逐步戒断”方式,关键在于如何设计合适的起始菌株。为此,团队提出AdaptUC——基于基因组尺度代谢模型和双层优化算法的计算工具,可自动预测最优基因敲除组合,构建对甲醇等新碳源具有依赖性的进化起始菌株。

AdaptUC创新性地提出“底物同化驱动力”(SADF)作为目标函数,衡量每单位新碳源摄入带来的生长收益,更贴合实际进化过程中的选择压力。同时引入“未适应碳源/共底物利用比”(UC/Co)评估依赖程度。在大肠杆菌和谷氨酸棒杆菌模型上的测试表明,该工具不仅重现了已知完成案例,还预测出性能更优的新方案。研究还发现,甲醇合成的生物质前体占比越低,SADF越高,越有利于进化适应。

该工作为可再生碳源利用提供了可量化的工程设计准则,SADF理念可拓展至甲酸、木糖等多种底物和菌种,助力合成生物学生物制造发展。

原文链接:

https://spj.science.org/doi/abs/10.34133/research.0881

《Science Advances》丨测距黑科技:用“光手指”交叉实现超精准远距离测量

片上交叉双光梳测距系统概念及原理

中国科学院西安光学精密机械研究所张文富研究员团队与合作者在精密测距领域取得重要进展,提出基于集成微腔交叉双光梳的绝对距离测量新方法,有效解决了传统双光梳测距中存在的非同步测量误差问题。

光学频率梳是高精度测距的关键工具。传统双光梳方案通过异步采样两次实现非模糊范围扩展,但在目标移动或环境变化时,两次测量间的距离变化会导致显著误差。为此,团队创新性地提出“交叉双光梳”方法,利用单次光谱采样完成测量,从根本上消除非同步误差。

该方法基于集成微腔技术,通过辅助光热补偿和热调谐控制,稳定生成两套重复频率相近(约50GHz)、梳齿交错的光频梳,其频谱分布形似十指交叉,故称“交叉双光梳”。所有梳齿可被一次性采样,结合色散干涉与光学游标效应,既实现高精度,又将非模糊范围从传统方法的3mm大幅扩展至339m。

实验结果显示,在0.3m稳定光路下,测距最小艾伦偏差达5.63nm,标准偏差为56nm;在7.14m距离的步进测量中,标准偏差为3.72μm。通过射频注入锁定技术抑制频率抖动,进一步保障了长距离测量的稳定性。对比实验证明,该方法在动态场景下显著优于非同步方案。

该技术为长距离、高精度、动态绝对测距提供了新路径,在空间探测、智能制造和大地测量等领域具有广阔应用前景。

原文链接:

https://doi.org/10.1126/sciadv.adt4252

《Developmental Cell》丨看清小麦如何“抵抗入侵”,单细胞视角破解抗病密码

单细胞转录组分析揭示小麦胚芽鞘细胞对禾谷镰孢菌以及非寄主镰孢菌侵染0至3天的差异应答

中国科学院分子植物科学卓越创新中心唐威华研究组利用单细胞转录组测序与激光显微切割技术,首次在单细胞水平解析了小麦幼苗胚芽鞘对赤霉病病原菌——禾谷镰孢菌(Fgr)及其非寄主镰孢菌的免疫应答差异,揭示了小麦细胞类型特异的抗病机制。

赤霉病严重威胁全球小麦生产,目前尚无完全抗性品种,亟需深入理解其抗病机理。传统研究难以分辨不同细胞类型的响应差异。为此,研究团队对小麦胚芽鞘在接种Fgr和非适应性尖刀镰孢菌(Foc)后0至3天的样本进行单细胞测序,结合激光切割数据,鉴定出8种主要细胞类型,包括表皮、气孔、韧皮部、外鞘、内鞘及多种薄壁细胞。

研究发现,面对非寄主病原菌Foc,小麦通过韧皮部与外鞘细胞的协同作用,快速建立“非寄主抗性”,其特点是免疫反应局限于少数细胞,呈现局域化特征。相反,与Fgr的互作则引发全组织范围的广泛免疫激活,但这种反应被显著推迟和削弱。拟时序分析显示,Fgr特异性诱导绿色薄壁细胞进入低转录活性状态,可能抑制其正常防御功能。

该研究首次描绘了小麦抗病反应的细胞异质性图谱,提出Fgr通过延迟并弱化早期免疫反应来建立感染的新机制。成果不仅深化了对小麦-镰孢菌互作的理解,也为分子育种提供了新的抗病理论依据和候选基因资源。

原文链接:

https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807(25)00498-8

欲了解更多前沿科技进展

不妨关注

国际科技创新中心网络服务平台

(www.ncsti.gov.cn)

科创热榜

扫描二维码

快速登录

国际科技创新中心网络服务平台

补充阅读:

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中国科学院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

往期推荐