浙江省简称“浙”,省会杭州市,地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与江西、安徽相连,北与上海、江苏接壤。东临东海,南接福建,西与江西、安徽相连,北与上海、江苏接壤。

01

浙江省概况

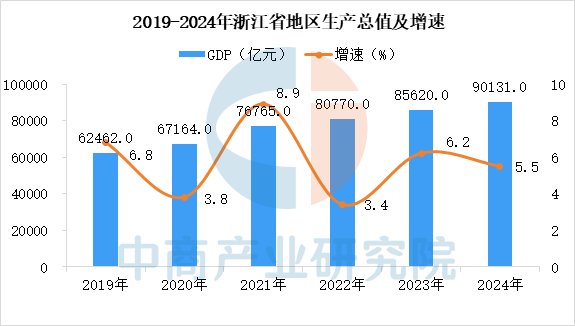

从经济发展情况来看,2024年全省地区生产总值为90131亿元,比上年增长5.5%。分产业看,第一、二、三产业增加值分别为2586亿元、34783亿元和52762亿元,分别增长3.5%、6.1%和5.1%,三次产业结构为2.9:38.6:58.5。

数据来源:中商产业研究院整理

数据来源:中商产业研究院整理

全年工业增加值30072亿元,比上年增长6.9%,其中规模以上工业增加值增长7.5%。分行业看,38个工业行业大类中,31个行业增加值增长,其中汽车、计算机通信电子、纺织、电气机械和化学原料等行业分别增长19.4%、13.6%、9.7%、7.1%和6.9%,合计拉动规模以上工业增加值增长4.5个百分点。17个传统制造业增加值增长8.0%。规模以上工业企业营业收入117429亿元,增长4.8%;利润总额6039亿元,增长1.5%。

数据来源:中商产业研究院整理

02

浙江省重点产业布局

(一)重点产业现状

浙江省实施先进制造业集群培育行动,加快培育“415X”先进制造业集群。推动各地优化主导产业空间布局,打造新一代信息技术、高端装备等4个世界级先进产业群;重点培育高端软件、集成电路、数字安防与网络通信等15个千亿级特色产业集群;聚焦三大科创高地建设,面向人工智能、第三代半导体等前沿领域,打造一批具有技术领先性和国际竞争力的百亿级“新星”产业群。

2024年,浙江省“415X”集群规上制造业企业营收9万亿元左右,全省规上工业增加值增长7.5%,新增4个国家先进制造业集群,万亿级集群累计达5个。浙江省人民政府印发《关于下达2025年浙江省国民经济和社会发展计划的通知》,明确完善“高校+平台+企业+产业链”结对合作机制,力争规上工业增加值增长6%以上,“415X”集群规上制造业企业营收突破9.5万亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2024年,继绿色石化、现代纺织与服装、高端软件、智能物联后,新能源汽车及零部件集群营收首超万亿元,浙江的万亿级集群累计达5个。其中,智能物联集群规上营收13528亿元,在万亿级产业集群的排名从第4位上升到第2位,比上年增长9.9%,高于规上工业增速5.1个百分点;高端软件集群实现营收13452亿元,比上年增长7.2%,增速高于“415X”先进制造业集群平均增速1.3个百分点。集成电路、高端船舶与海工装备、智能电气等集群营收增速均超10%。同时,“415X”先进制造业集群研发费用占营业收入比重达3.5%,高出规上工业0.3个百分点,其中,集成电路、生物医药与医疗器械、机器人与数控机床、智能物联等新质生产力领域研发比重超5%。

(二)重点产业分布

浙江省优化“双核一带一廊”空间布局。唱响杭州、宁波“双城记”,推进环杭州湾产业一体化布局,打造全球先进制造业基地的核心引擎。发挥舟山群岛新区、省级新区和高能级平台优势,优化布局一批临港先进产业,打造具有全球影响力的环湾区沿海产业带。强化金义都市区辐射带动作用,突出生态工业主线,打造金衢丽绿色经济走廊。为贯彻落实《浙江省人民政府关于印发浙江省“415X”集群建设行动方案(2023-2027年)的通知》,培育壮大省级先进制造业集群,夯实“省级—国家级—世界级”集群梯度培育体系基础,省制造业高质量发展(数字经济发展)领导小组办公室组织开展省级特色产业集群核心区协同区和“新星”产业群遴选工作,综合前三批遴选结果,全省特色产业集群核心区共41个、协同区共67个和“新星”产业群共37个。

资料来源:中商产业研究院整理

(三)重点产业规划

浙江省以高端化智能化绿色化国际化为主攻方向,以“腾笼换鸟、凤凰涅槃”为主要抓手,坚持集中财力办大事,着力重塑制造业政策体系,统筹推进空间腾换、招大做强、企业优强、品质提升、数字赋能、创新强工六大行动,加快构建以“415X”先进制造业集群为主体的现代化产业体系,打造全球先进制造业基地,为“两个先行”夯实物质基础。

到2025年,全球先进制造业基地建设取得重大进展,由4个世界级先进产业群、15个“浙江制造”省级特色产业集群(以下简称省级特色产业集群)和一批高成长性“新星”产业群等构成的“415X”先进制造业集群体系基本形成,全要素生产率显著提升,“浙江制造”高端化智能化绿色化国际化水平持续领跑全国,制造业增加值占全省生产总值比重稳定在1/3左右,规上制造业全员劳动生产率达到35万元/人以上,规上工业亩均税收达到40万元、亩均增加值达到195万元,规上制造业企业研发经费占营业收入比重达到3.4%,高技术制造业增加值占规上工业增加值比重达到19%,高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达到65%,每万人口高价值发明专利拥有量达到17件。到2027年,“浙江制造”在全球价值链创新链产业链的位势明显提升,制造业增加值占全球比重稳步提升,“415X”先进制造业集群规上企业营业收入突破12万亿元,超1000亿元的省级特色产业集群核心区达到20个左右,世界一流企业达到15家左右。到2035年,基本建成全球先进制造业基地。

1.实施空间腾换行动,优化制造业发展空间

(1)整治低效工业用地。以国土空间规划为引领,聚焦批而未供、供而未用、用而未尽等问题,大力推进低效工业用地连片整治和盘活利用,完成低效工业用地改造开发20万亩以上。加快开发区(园区)有机更新和扩容利用,推动工业设备上楼,经批准实施的项目,在符合相关技术规范的前提下,容积率宜高则高,一般不低于1.5,有条件的项目可试点探索2.0以上容积率。

(2).建设高能级产业平台。推动“415X”先进制造业集群企业和新增项目向省级新区、开发区(园区)等产业平台集聚。加快建设“万亩千亿”新产业平台2.0,升级打造制造业特色小镇,科学设置化工园区,力争实现国家级高新区设区市全覆盖、省级高新区工业强县全覆盖,累计建设“万亩千亿”新产业平台40个左右,培育四星级以上小微企业园100个以上。

(3)推动产业协同布局。围绕全省制造业“双核一带一廊”整体布局,聚焦“415X”先进制造业集群发展重点,推动各县(市、区)争创省级特色产业集群核心区、协同区,打造20个左右千亿级省级特色产业集群核心区。开展制造业高质量发展促进共同富裕示范县结对创建,推动工业大县与山区26县深化产业合作,到2027年,山区26县规上工业增加值突破2500亿元。

2.实施招大做强行动,夯实制造业发展根基

(1)谋划招引重大项目。办好中国浙江投资贸易洽谈会、“投资浙里”系列投资促进活动,引导优势企业加强省内布局,每年招引落地总投资10亿元以上的制造业重大项目100个以上,总投资1亿美元以上的外资制造业重大项目20个以上。推动更多项目列入国家发展改革委重大外资项目清单和商务部重点外资项目清单,确保列入项目清单中制造业项目占比达到2/3以上。强化央地对接,累计落地央企战略合作项目100个以上。

(2)实施千亿技术改造投资工程。加快企业设备更新改造,每年实施重点技术改造项目5000个以上、新增应用工业机器人15000台以上。大力推进节能降碳技术改造,实施省级节能降碳技术改造项目300个,建成省级绿色低碳工厂500家、省级绿色低碳工业园区50个。支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设,支持有条件的市县实现新建工业厂房屋顶安装光伏全覆盖,推动全省光伏发电装机达到3900万千瓦以上,可再生能源装机比重达到43%以上。

(3)加快重大项目落地建设。聚焦制造业重大项目审批、要素保障等问题,健全省制造业重大项目调度机制,推动重大项目早开工、快建设、多产出,每年竣工投产10亿元以上制造业重大项目100个以上,制造业投资占固定资产投资比例达到20%。

(4)营造最优营商环境。大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”,落实市场准入负面清单管理。优化投资和建设项目审批服务,推动降低市场主体准入成本。迭代“浙里办”营商专区,推动涉企高频事项“一件事”集成化办理、线上线下“一网通办”和惠企政策直达快享。优化投资和建设项目审批服务,全面推广“有效投资e本账”重大应用。建立健全营商环境“无感监测”闭环机制,打造服务管理融合的数字营商环境。迭代升级应用企业服务综合平台(企业码),探索精准服务中小微企业模式。

3.实施企业优强行动,提升制造业效率效益

(1)打造世界一流企业。深入实施“雄鹰行动”,培育世界一流企业15家左右、营业收入超100亿元企业100家以上。深入实施“凤凰行动”,加快培育高市值制造业企业,制造业上市企业达到840家以上,力争总市值达到8万亿元。实施企业管理现代化对标提升工程,提升企业精益管理水平,实现规上制造业企业管理对标评价全覆盖。

(2)放大“专精特新”企业队伍优势。实施优质中小企业梯度培育工程,培育一批产业集群“配套专家”企业,力争每年新增制造业单项冠军企业20家、专精特新“小巨人”企业100家以上。深化科技企业“双倍增”行动计划,新增科技型中小企业3.6万家和高新技术企业1.8万家。

(3)深化“链长+链主+专精特新”协同。构建链群协同机制,动态培育“链主”企业50家、“链主”伙伴企业500家、产业链上下游企业共同体200个。加强重点产业链跟踪研究,每年组织开展100场交流对接服务活动,迭代升级“产业一链通”重大应用,实现15条标志性产业链上线全覆盖。强化供应链安全评估、断链断供风险摸排和供应链备份对接,提升产业链供应链韧性和安全水平,每年实施产业链强链补链项目500个。

(4)加快发展服务型制造。开展服务型制造,引领带动个性化定制、共享制造、供应链管理等服务型制造新业态新模式发展,每年培育省级服务型制造企业(平台)60家(个)以上。实施制造业设计能力提升专项行动,每年新增省级工业设计中心50家以上。深入推进先进制造业与现代服务业融合发展试点,培育融合发展企业(平台)100家(个)以上。

(5)推动企业国际化发展。深化民营跨国公司“丝路领航”新三年行动计划,鼓励企业开展跨国投资并购,设立研发中心、区域总部等。按国家有关规定,高水平举办博览会、高端论坛等活动。深化跨境电子商务综合试验区建设,壮大龙头企业引领、中小网商共同发展的跨境电子商务群体。支持企业优化供应链布局,建立重要资源和产品的全球供应链体系,在全球建设海外仓1000个以上。

4.实施品质提升行动,打响“浙江制造”品牌

(1)提高制造业质量水平。争创中国质量奖,力争实现制造业领域中国质量奖零的突破。深入开展新一轮质量提升行动,滚动实施制造业百个特色产业质量提升项目。实施重点产品质量阶梯攀升工程,推动重点消费品、重要工业品、重大技术装备质量迈向高端。推进“千争创万导入”活动,每年引导2000家规上企业导入先进质量管理方法。持续推进小微企业质量管理体系认证“百千万”提升行动,建设质量基础设施一站式服务平台100个。

(2)强化“浙江制造”品牌建设。持续深化“浙江制造”品牌培育试点县建设,建立集群品牌和区域品牌培育提升机制,探索集体商标、证明商标在产业集群中的应用和保护,打造竞争力强、美誉度高的区域品牌。实施浙江精品培育行动,每年培育“品字标浙江制造”认证企业300家、“浙江出口名牌”50个、“浙江制造精品”200个。建立工业品牌培育管理体系,开展品牌诊断、品牌故事大赛、品牌创新成果发布等活动。

(3)加快企业标准创新发展。建立标准创新型企业梯度培育制度,建设企业标准总师队伍,组建一批标准创新联合体,布局一批标准化技术组织。深化“标准化+”行动,实施数字经济标准提升项目、重点产业对标达标项目,开展标准创新贡献奖评选活动,推动企业牵头和参与制修订国际标准50项以上,牵头制修订国家标准500项以上,制修订“浙江制造”标准4500项以上,引入国际和国家标准化技术组织5家以上。

(4)加强知识产权保护。建设高价值知识产权培育平台,前瞻布局一批核心专利、基础专利、标准必要专利。加快建设重点产业知识产权运营平台、知识产权服务业集聚发展示范区,建成专利导航服务基地15个,培育产业知识产权联盟50个。做大做强全省13个国家级知识产权保护中心和快速维权中心,进一步拓宽专利快速预审产业范围,提高知识产权“快保护”能力。

5.实施数字赋能行动,引领制造业变革重塑

(1)加快细分行业“产业大脑”建设应用。支持特色产业集群参与细分行业“产业大脑”建设,鼓励细分行业“产业大脑”优先服务产业集群内企业数字化改造。加快产业数据价值化,推广应用“产业大脑”能力中心,强化中小企业数字化改造能力支撑,每年新上线运行10个细分行业“产业大脑”。

(2)推进企业数字化转型。深化产业集群(区域)新智造试点,梯次培育“数字化车间—智能工厂—未来工厂”,建设未来工厂120家以上、智能工厂(数字化车间)1200家(个)以上。推进数字工厂培育建设,每年认定数字工厂标杆企业10家左右,培育优质数字服务商1000家,加快实现规上工业企业数字化改造全覆盖。推进重点细分行业中小企业数字化改造全覆盖,打造30个数字化改造县域样本。

(3)加快发展工业互联网。推动基础性平台、行业级和区域级平台、企业紧密互补合作,形成1个国际领先的基础性工业互联网平台和30个以上国内领先的行业级工业互联网平台,实现100亿元以上产业集群工业互联网平台全覆盖。

6.实施创新强工行动,增强制造业发展动能

(1)强化关键核心技术攻关。面向“415X”先进制造业集群,省市县联动实施“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目,力争制造业项目占比达到80%以上,每年形成80项制造业硬核科技成果。推动科技领军企业、科技“小巨人”企业牵头组建创新联合体,实现15个省级特色产业集群全覆盖。

(2)实施产业基础再造工程。推进核心基础零部件、关键基础材料、基础软件、先进基础工艺、产业技术基础等技术和产品开发,加强重点产品和工艺推广应用,每年实施制造业高质量发展产业链协同创新项目60个。实施首台套提升工程,每年新增首台套装备200项、首批次新材料25项、首版次软件70项。

(3)推动重大科技成果转化。加强产业链与创新链融合发展,构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融”全过程集群创新生态链,加快提升全要素生产率。加速科研成果落地,力争每年新增省级以上科技企业孵化器15家以上、大众创业万众创新示范基地10个以上、省级众创空间50家以上,打造网上技术市场3.0版和“浙江拍”品牌,技术交易额突破2100亿元。

(4)建设重大创新载体。打造以杭州城西科创大走廊为引领的创新策源地。加强以国家实验室为龙头的新型实验室体系建设。加快制造业创新中心、产业创新中心、技术创新中心和重点企业研究院建设,建成省级以上产业创新平台50个以上,每年新建省重点企业研究院30家、省级以上企业技术中心100家。

(四)重点企业列表

2024浙江省百强企业继续保持增长趋势,全年实现营业收入总额达105842.26亿元,连续2年突破10万亿元,较上年增长5.81%;利润总额5235.45亿元,较上年增长34.43%;纳税总额3225.62亿元,较上年下滑13.22%;资产总额98124.76亿元,相较以往出现了17.91%的降幅。其中有31家企业的年度营业收入超过千亿,比上年增加2家企业;有51家企业入围2024中国企业500强,比上年减少2家企业,有10家企业进入世界500强,比上年增加2家企业。

资料来源:中商产业研究院整理

03

浙江省重点园区分布

截至目前,浙江省共有国家级经济技术开发区22家。2024年,在229家国家级经开区中,浙江3家国家级经开区进入全国综合排名前十强,数量居全国第一,取得历史性突破。萧山经开区、宁波经开区、杭州经开区分别位列综合排名第6、9、10名,其中萧山、宁波首次进入前十强。4家经开区进入全国30强。

资料来源:中商产业研究院整理

04

浙江省投资保障

浙江省人民政府印发《关于推动经济高质量发展若干政策(2025年版)》,从科技创新、产业发展、人才引育等方面为企业提供投资保障,推动经济高质量发展。

(一)推进教育科技人才一体发展

锚定全面建成高水平创新型省份,加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力,统筹推进教育科技人才一体改革和教育强省、科技强省、人才强省建设,强化科技创新与产业创新深度融合。2025年,省财政预算安排202.7亿元,其中,支持重大科创平台建设55.22亿元,支持高水平大学建设95.53亿元,支持原创性引领性科技攻关34.1亿元,支持高层次人才引育17.85亿元。

资料来源:中商产业研究院整理

(二)加快先进制造业发展

深入实施“415X”先进制造业集群培育工程,加快构建浙江特色现代化产业体系。2025年,省财政预算安排161.21亿元,其中,支持传统产业转型升级21.16亿元,支持新兴产业培育壮大47.74亿元,支持未来产业前瞻布局和人才引育等25.61亿元,支持科技创新和产业创新深度融合66.7亿元。“415X”先进制造业集群相关人才入选人才计划比例不低于60%。支持培育省级制造业中试平台10个,新认定高新技术企业5000家,新增卓越工程师500人、数字技术工程师2000名以上、制造业技能人才20万人。

资料来源:中商产业研究院整理

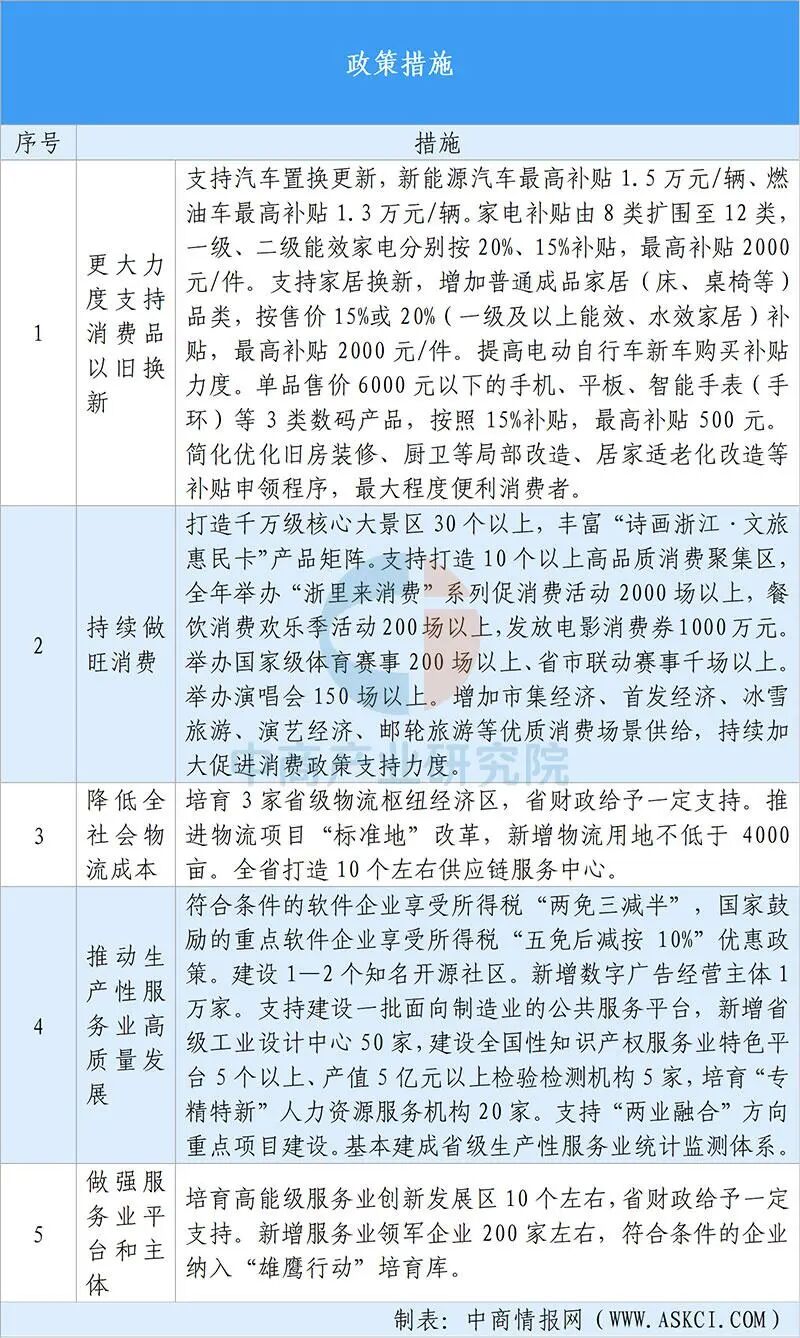

(三)推进服务业高质量发展

加快构建浙江特色现代服务业体系,着力提升生产性服务业,落实提振消费专项行动,全方位扩大内需。2025年,省财政预算安排118.79亿元,其中,支持消费扩容提质21.53亿元,支持降低全社会物流成本59.63亿元,支持服务业要素保障22.37亿元,支持金融助力高质量发展5.41亿元,支持软信业发展5.32亿元,支持“两业融合”发展等4.53亿元。

资料来源:中商产业研究院整理

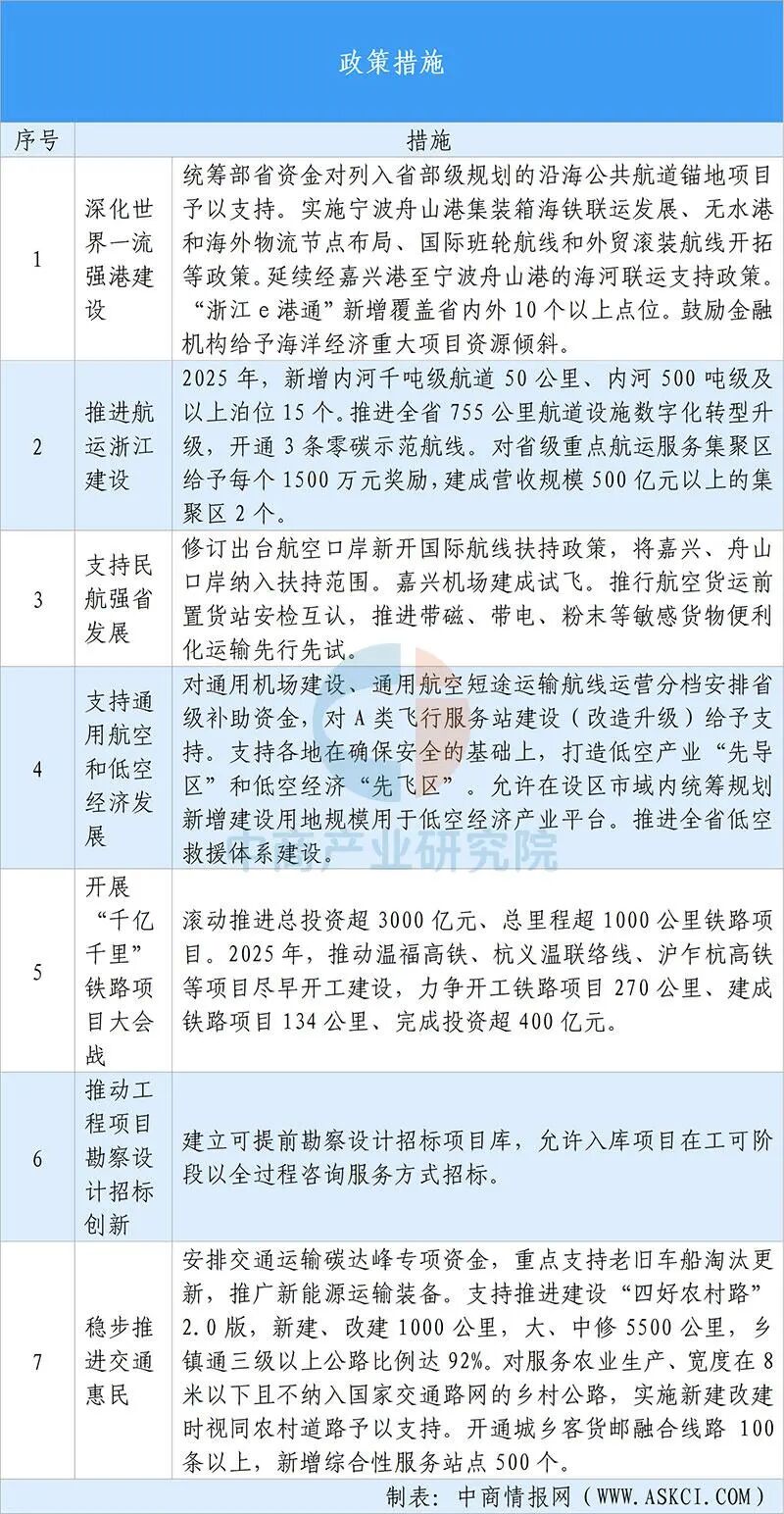

(四)推进世界一流强港和交通强省建设

深入实施世界一流强港和交通强省建设工程,2025年,宁波舟山港集装箱吞吐量超4000万标箱。2025年,省财政预算安排168.59亿元,其中,支持“轨道上的长三角”建设44.45亿元,支持现代公路网80.88亿元,支持一流强港19.57亿元,支持民航强省和低空经济21.29亿元,支持交通领域“两新”及国家试点2.4亿元。

资料来源:中商产业研究院整理

(五)推进高水平对外开放

统筹抓好硬件和软件,锚定提升资源配置力、全球辐射力、制度创新力、国际竞争力,推进高水平对外开放,切实增强话语权、定价权、规则权,建设高能级开放强省。2025年,省财政预算安排55.03亿元,其中,支持提升开放平台能级1亿元,支持做强开放枢纽24.8亿元,支持创新对外开放和省域开放新模式8.9亿元,支持培育世界一流企业和高附加值产业16.15亿元,支持加快创建一流营商环境4.18亿元。

资料来源:中商产业研究院整理

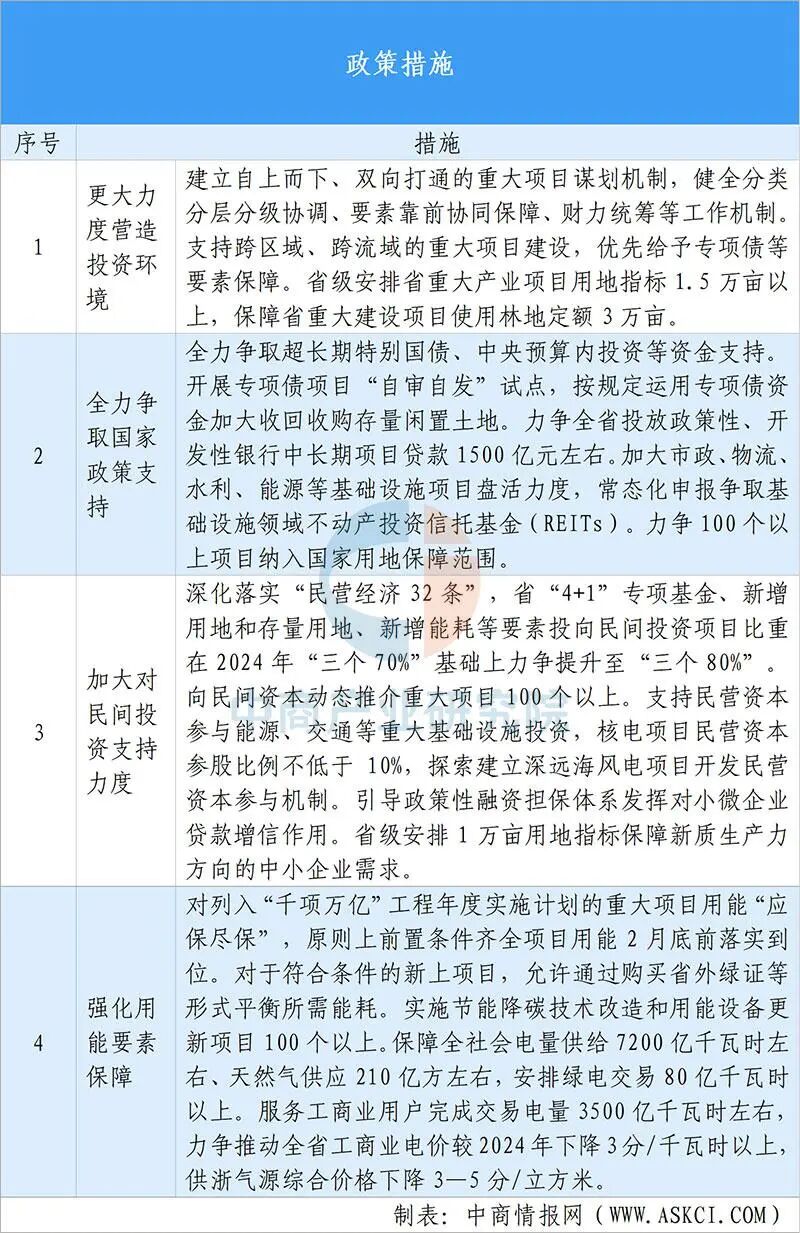

(六)全力扩大有效投资

坚决落实“以项目看发展论英雄”,深入实施扩大有效投资“千项万亿”工程,2025年集中力量抓好省重大建设项目1000个以上,计划完成投资1万亿元以上。省级财政预算安排302.06亿元,其中,支持先进制造业基地领域15.2亿元,支持综合交通强省领域130.46亿元,支持清洁能源保供领域2亿元,支持水网安澜提升领域58.37亿元,支持城镇有机更新领域18.64亿元,支持农业农村优先领域19.2亿元,支持民生设施等其他领域58.19亿元。保障供应建设用地35万亩、用海10万亩以上,用林10万亩。

资料来源:中商产业研究院整理

完整报告及报告内详细数据可点击底部阅读原文下载。

以上信息仅供参考,如有遗漏与不足,欢迎指正!

中商产业研究院

中商产业研究院创立于2002年,是一家立足深圳、服务全国的新型产业智库。二十多年来,中商始终秉承“湾区基因、全球视野”的发展理念,以“数据+平台”为核心驱动力,依托“资本+资源+项目”的多维联动,致力于为客户提供高价值的产业咨询解决方案,助力产业升级与高质量发展。

“阅读原文” 获取报告