点击蓝字

关注我们

在2025年国家社科基金重点项目中,共有26项与人工智能相关,呈现出鲜明的跨学科格局与战略导向。从学科分布看,涵盖 马克思主义理论、经济学、政治学、法学、社会学、人口学、语言学、新闻传播学、信息资源管理、体育健康管理、管理学 等 11 个学科门类。整体来看,这些重点项目凸显出两大趋势:一是立足国家战略安全与治理现代化,强调在文化安全、司法公正、政府监管和社会治理中主动应对人工智能带来的“双刃剑”效应;二是聚焦经济社会转型与产业升级,力求通过人工智能赋能制造业、农业与循环经济,提升产业链韧性和创新能力。可以说,这批重点项目构成了我国人工智能社会科学研究的“中坚力量”,在理论创新、政策供给与实践引领层面均具有示范意义。

① 学科分布与研究重心

马克思主义理论(3项) 聚焦意识形态、文化安全与文化创新。例如“AI对意识形态话语主导权的挑战”“AI大模型下的文化安全”。特点:理论–意识形态导向,强调AI与中国特色社会主义话语体系的关系。

应用经济学(2项) 分别从平台经济信任危机、农业产业链韧性出发,体现出经济学研究对风险治理与产业韧性的关注。

政治学(1项) 主题为“应急决策中的AI双刃剑效应”,偏向政策与治理风险。

法学(3项) 聚焦AI司法、侵权、刑法三大方向,形成较完整的法律风险框架。

社会学与人口学(2项) 一个研究AI企业创新的社会基础,一个研究AI对劳动力空间再分布的影响,核心是社会结构变迁与劳动转型。

语言学(2项) 聚焦AI语音的适老化与民族语研究,强调语言智能与多样性保护。

新闻学与传播学(1项) 针对“讲好中国故事”的跨文化传播模型,体现国家战略传播与AI的结合。

信息资源管理(1项) 研究学术评价的可信性,回应了AI时代科研评价公正性的问题。

体育学与健康管理(1项) 聚焦AI在孤独症儿童家庭运动干预中的应用,体现弱势群体与健康关怀。

管理学(10项) 覆盖制造业、循环经济、就业转型、政府监管、基层治理、创新机制等,核心是AI赋能产业、治理与劳动的综合机制研究。

② 核心议题的几大集群

意识形态与文化安全集群 (马克思主义理论、新闻传播学、部分语言学项目)

主旨:确保生成式AI环境下的文化自主与安全。

关键词:意识形态话语权、文化创新、中国故事、民族语。

经济产业与平台治理集群 (应用经济学+管理学)

主旨:AI对产业链、制造业、循环经济、平台经济的深刻重塑。

关键词:韧性、信任危机、价值共创、就业转型。

治理与风险防范集群 (政治学+法学+管理学部分)

主旨:AI作为“双刃剑”,如何在监管、司法、基层治理中实现可控与有效。

关键词:可解释性、侵权责任、刑法保障、政府监管、基层治理风险。

社会结构与人群关怀集群 (社会学、人口学、体育学、部分语言学)

主旨:AI对劳动力、弱势群体、语言文化的影响。

关键词:劳动力再分布、社会基础、适老化、孤独症干预。

学术与知识体系集群 (信息资源管理、部分法学)

主旨:AI重塑知识生产与学术评价,需要制度与技术保障。

关键词:可信性增强、学术评价、刑法保障。

③ 总体特点

问题导向鲜明:几乎每个题目都以“挑战—对策”或“机制—路径”为框架。

政策关联性强:无论是意识形态、文化安全,还是基层治理、司法应用,均对接现实政策议题。

跨学科共振:法学、管理学、经济学、社会学等领域都在研究AI的“嵌入效应”。

人文社会科学化:与自然科学AI研究不同,这里更注重社会风险、制度应对、文化意义。

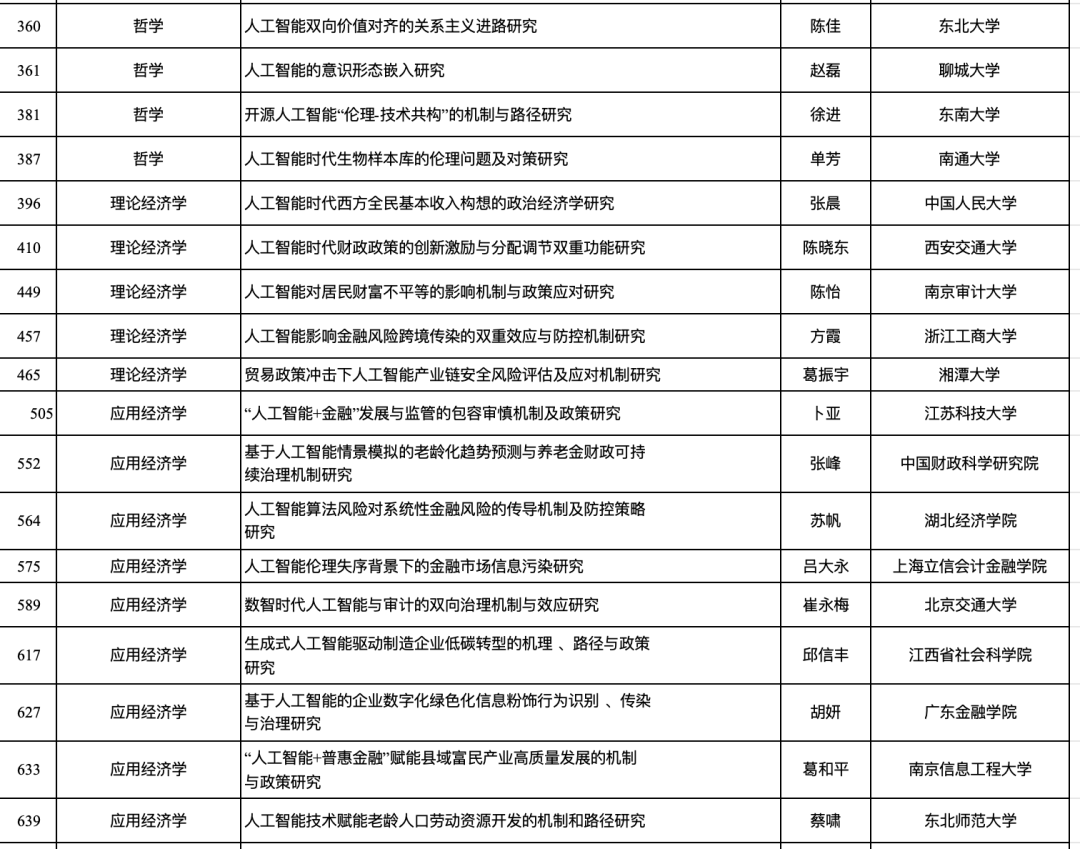

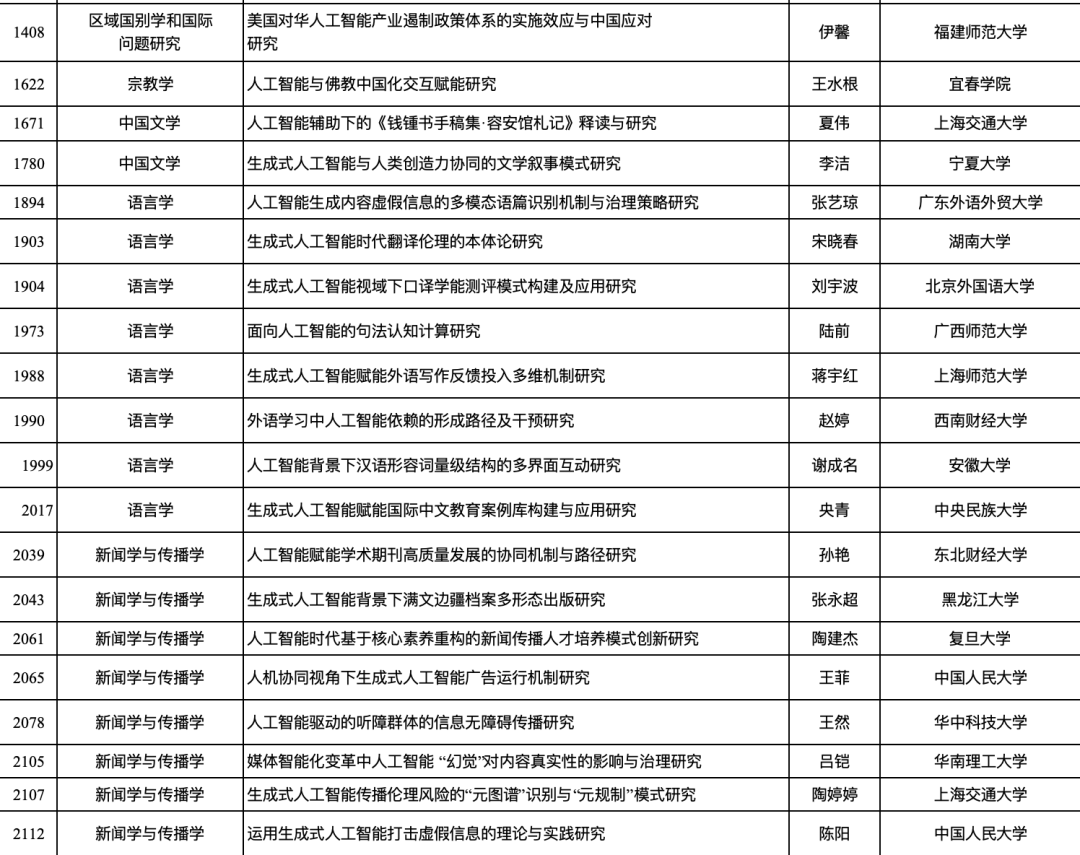

在2025年国家社科基金一般项目中,人工智能相关研究共计179项,规模庞大、覆盖面广,展现出强烈的跨学科交叉与现实关怀特征。从学科分布看,既有 马克思主义理论、哲学、经济学、统计学、政治学、法学、社会学 等传统人文社科核心学科,也包括 语言学、新闻传播学、管理学、信息资源管理、体育学、区域国别学、宗教学、中国文学、科学技术与社会 等多个边缘与新兴领域,几乎囊括了社科门类的全景。研究议题集中在三大方向:其一,意识形态与文化安全,尤其是生成式人工智能对意识形态安全、舆情治理、青少年价值观与文化主体性的冲击;其二,经济与社会转型,涵盖就业极化、产业链绿色转型、普惠金融、智慧城市、养老服务、医患关系等热点问题;其三,治理与法律规制,涉及司法 AI 的法律方法、侵权责任、合同规制、数据合规与国际比较治理。整体来看,这批一般项目既回应了人工智能带来的现实风险与治理难题,也关注其在产业升级、社会治理、文化建设中的机遇与价值,体现出“问题驱动—跨学科融合—政策导向”的鲜明特征,为我国在人工智能时代的制度创新、社会稳定与文化自信提供了广泛的学术支撑和政策储备。

① 学科分布与研究重心

马克思主义理论(19项)

意识形态与政治安全:如 文生视频类AI的意识形态风险、生成式AI的政治安全风险、西方AI霸权主义批判。

青年与教育:如 青年价值观、精神生活“破圈”机制、思想政治教育中的AI应用与风险治理。

社会批判与劳动:如 数字劳动的异化与规制、市场化应用的道德风险。 → 特征:直指话语权、文化安全、青年思想教育,是AI时代“政治-意识形态防线”的研究重镇。

哲学(5项)

主题涉及 AI可解释性、价值对齐、意识形态嵌入、开源伦理、生命伦理。 → 特征:基础理论反思,偏“哲学-方法论-伦理”维度。

经济学(理论+应用,21项)

理论经济学:全民基本收入、财政政策、财富不平等、金融风险传染、产业链安全。

应用经济学:金融监管、养老金可持续、绿色低碳转型、劳动力市场(技能匹配、女性就业、农民工就业)、智慧城市、普惠金融。 → 特征:形成宏观—中观—微观的完整经济议题体系。

统计学(3项)

侧重方法论:投入产出表编制创新、数据安全测度、就业流动测度。

政治学(10项)

治理模式:敏捷治理、政务服务嵌入、超大城市治理、政府监管。

国际维度:全球AI治理话语权、监管模式比较。

社会层面:基层干部心理机制、平台慈善。 → 特征:偏治理现代化与国际制度竞争。

法学(13项)

司法AI:数智诉讼、司法裁判方法。

民商法:合同规范、侵权责任、数据合规。

知识产权:著作权、开源软件保护、专利制度。

公法:反垄断、医疗责任、刑事归责、平台治理。 → 特征:形成从私法到公法、从国内到国际的全链条研究。

社会学(5项)

社会分层、网络群体事件、新职业群体、青少年心理健康、系统理论应用。 → 特征:关注社会结构变化与个体心理适应。

区域国别与国际问题(2项)

金砖国家合作、中国对美AI遏制策略。 → 特征:对接大国博弈与国际合作。

宗教学 & 中国文学(3项)

宗教学:AI与佛教中国化。

文学:AI辅助古籍研究、生成式AI与文学创造力。 → 特征:冷门但创新,体现跨学科融合。

语言学(8项)

虚假信息识别、翻译伦理、口译测评、外语学习依赖、国际中文教育。 → 特征:紧扣AI与语言实践/教育。

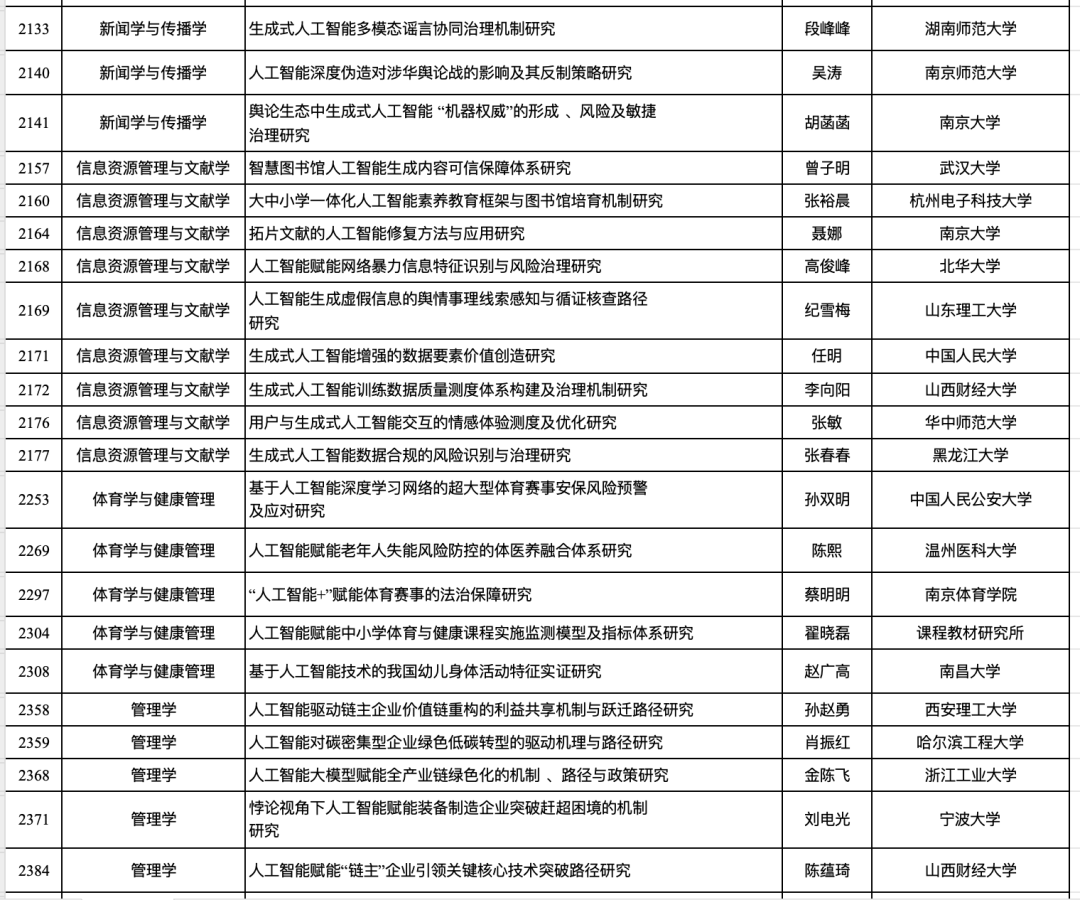

新闻学与传播学(11项)

AI赋能学术出版、广告、新闻教育、听障传播。

风险:幻觉、虚假信息、谣言治理、舆论战。 → 特征:强调媒体真实性与传播治理。

信息资源管理(9项左右)

智慧图书馆、AI素养教育、虚假信息核查、数据质量与合规、用户体验。 → 特征:偏信息治理与教育培育。

体育学与健康管理(5项)

体育赛事安保、体育法治、老龄人群健康、儿童/中小学体育监测。 → 特征:AI在健康管理和风险防控中的场景化应用。

管理学(42项)

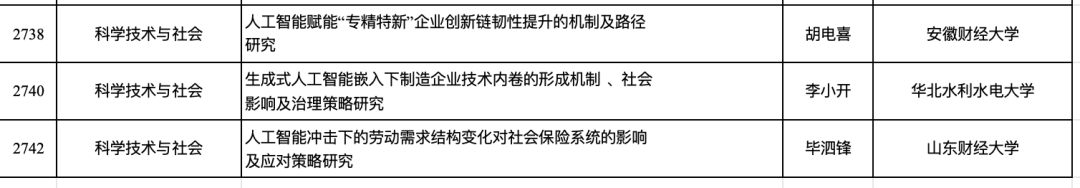

覆盖 产业链重构、绿色低碳、金融监管、供应链、会计披露、消费行为、医患关系、养老服务、旅游治理、跨境数据流动、犯罪治理。 → 特征:最“实操”的学科,紧贴产业与社会应用。

STS(科学技术与社会)(23项)

研究 发明范式、拜物教批判、创造力赋能、技术依赖。 → 特征:偏批判性和文化分析。

② 跨学科主题集群

意识形态与文化安全

马理论、哲学、传播学、语言学。

核心:话语权、文化主体性、风险防范、青年思想教育。

治理与法律规制

法学、政治学、信息管理。

核心:司法、合同、侵权、反垄断、政务治理、国际规制。

经济与产业转型

经济学、管理学、统计学。

核心:就业、产业链、绿色转型、金融稳定、数据价值。

社会结构与群体关怀

社会学、体育学、教育学、人口学。

核心:社会分层、职业稳定性、心理健康、老龄化治理。

伦理与人文反思

哲学、STS、宗教学、文学。

核心:价值对齐、伦理共构、文化批判、人机协同创造力。

③ 特点与价值

整体导向:几乎所有题目都聚焦“风险—机制—治理”。

学科联动:同类主题在不同学科同时展开,例如:

舆情治理(马理论+传播学+信息管理+管理学)

劳动与就业(经济学+社会学+管理学)

知识产权与著作权(法学+文学+语言学)

前沿与冷门结合:既有硬核的经济/法治/治理,又有小众但有趣的如 AI与佛教中国化、AI辅助古籍释读、拜物教批判。

国家战略导向明显:意识形态、金融稳定、产业链安全、国际话语权几乎是主线。

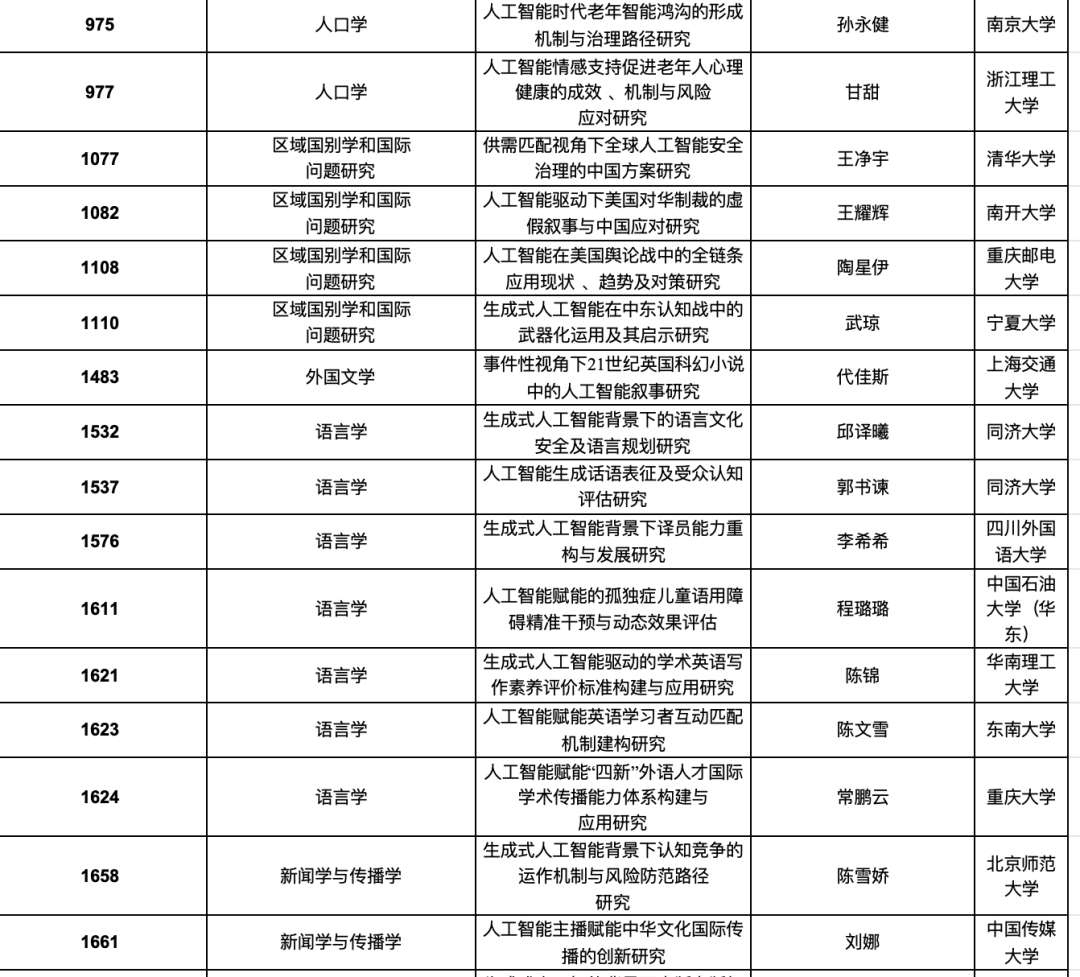

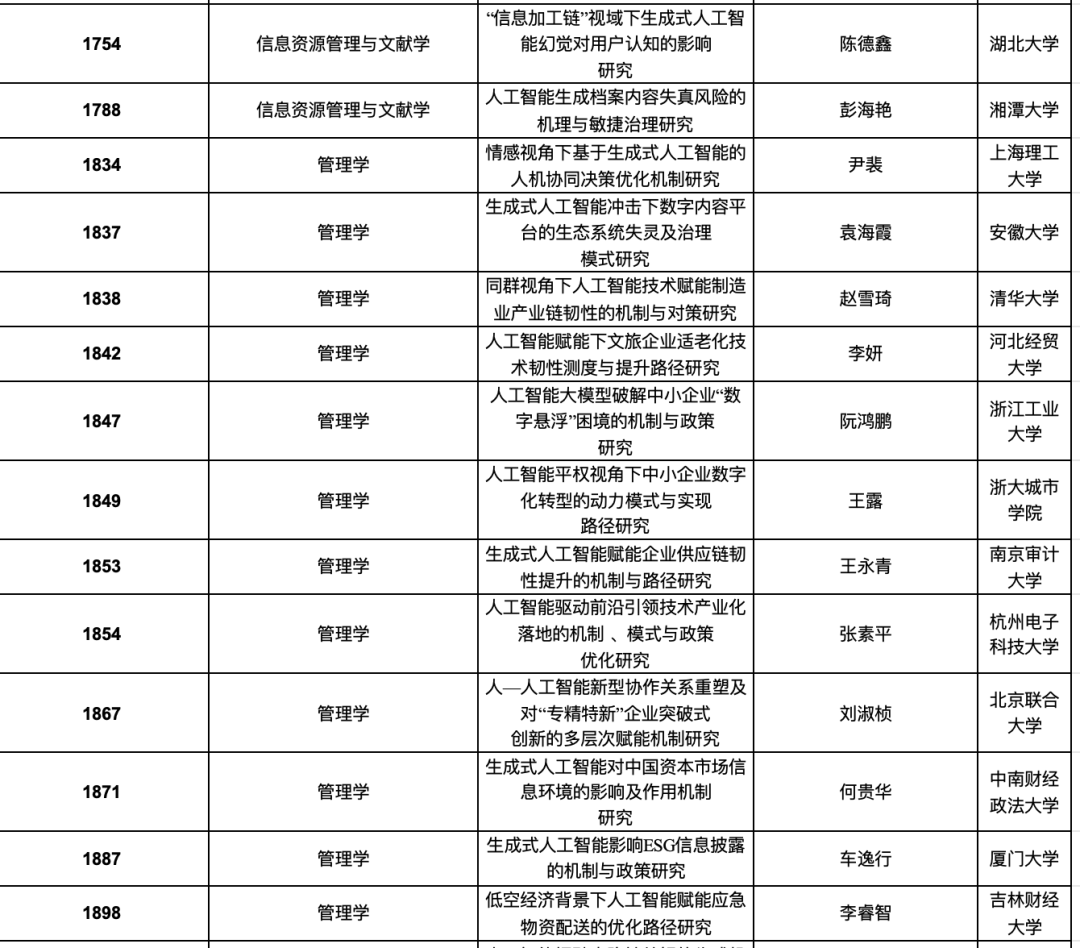

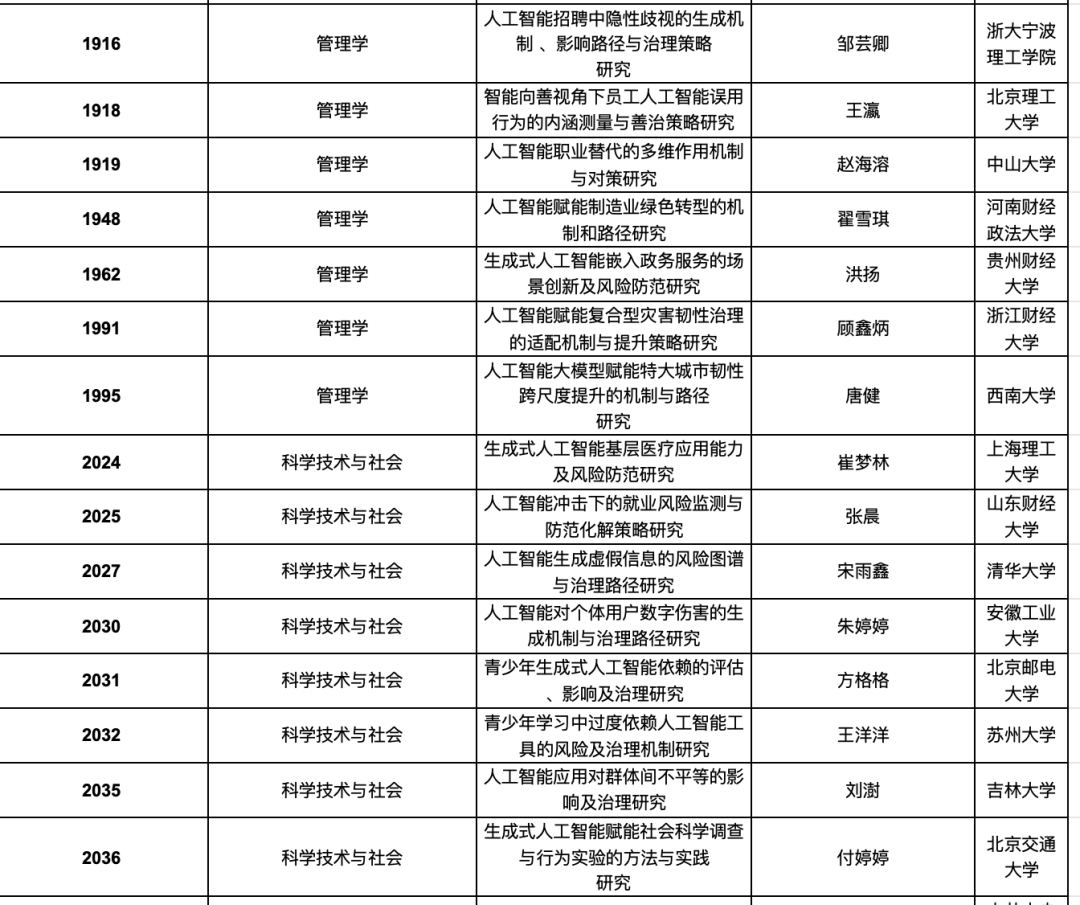

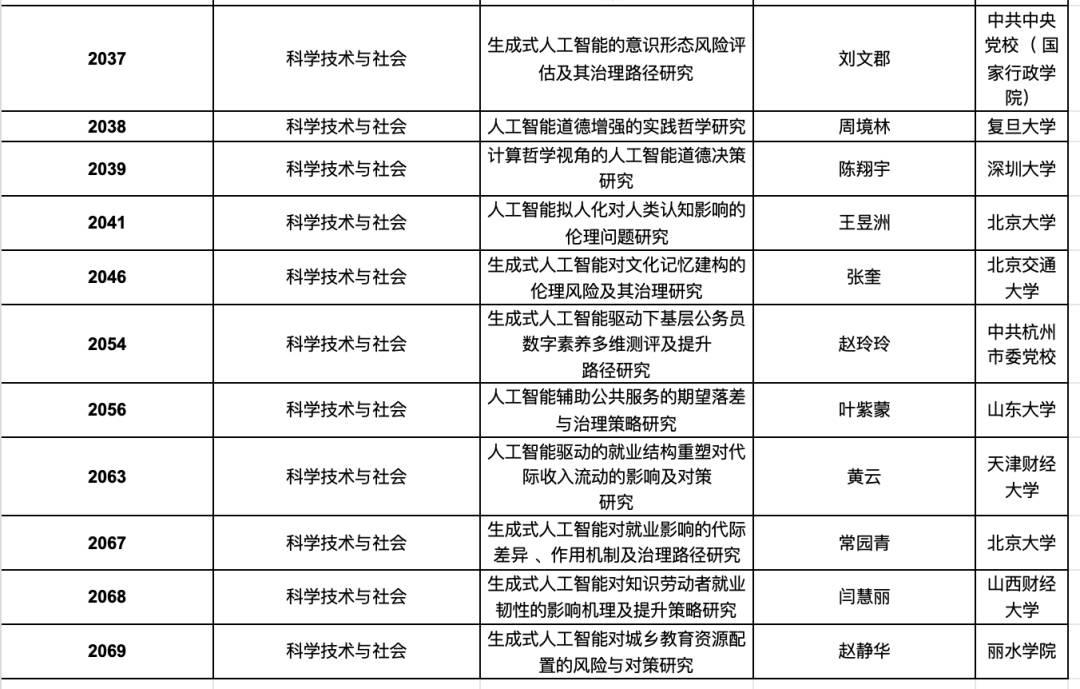

在2025年国家社科基金青年项目中,人工智能相关研究共计134项,呈现出高度的跨学科分布与议题多样化特征。从学科分布看,既涵盖了马克思主义理论、哲学、法学、政治学、经济学、社会学、新闻传播学、语言学,也延伸到管理学、统计学、信息资源管理、区域国别学与国际问题研究等多个门类,体现出人工智能问题的广泛社会嵌入性。从研究议题看,这些项目大体可以归纳为三大方向:一是聚焦 意识形态与文化安全,约有40余项,探讨人工智能大模型的价值观、意识形态风险、语言安全与认同建构等;二是围绕经济与社会转型,约有60余项,重点研究人工智能对就业、产业链韧性、收入分配、数字贸易和消费升级的影响;三是涉及 治理与法律规制,约有30余项,聚焦人工智能生成内容的法律责任、合规框架、政务治理风险与国际治理对策。整体上,这批项目展现出两大突出趋势:其一,生成式人工智能已成为学界普遍关注的核心议题;其二,研究取向更强调与国家战略需求对接,既回应就业、产业、社会治理等现实挑战,也关注国际竞争与话语权塑造。

① 学科分布与规模

整体看,AI 已经渗透进几乎所有人文社科领域。大致可分布如下:

马克思主义理论(14项):数量最多,主题集中在 意识形态安全、文化创新、资本逻辑、青年成长与共同富裕。

哲学(4项):关注 伦理、责任、集体行动、政治经济学批判。

经济学(理论+应用+统计)(22项):围绕 就业、产业链、平台经济、数字贸易、收入分配。

政治学(5项):主题为 政府治理、技术主权、基层风险、政务服务。

法学(14项):最细分,涉及 合成内容规制、反垄断、版权、司法、刑事、金融风险。

社会学/人口学(6项):研究 劳动过程、医患关系、青年/老年群体、心理健康、智能鸿沟。

区域国别与国际问题(4项):聚焦 全球治理、对美博弈、认知战。

语言学/外国语言文学(8项):涉及 语言安全、学术写作、译员能力、孤独症干预、文学叙事。

新闻传播学(11项):研究 认知竞争、内容风险、媒介幻觉、信息污染、事实核查、青少年依赖。

信息资源管理(8项):关注 AI素养、虚假信息、深度伪造、知识创新、档案失真。

管理学(19项):涉及 产业链韧性、企业转型、资本市场、招聘歧视、绿色转型、灾害治理。

科学技术与社会(STS)(19项):研究 就业风险、伦理问题、拟人化影响、文化记忆、公共服务。

总体格局:

前三大板块:马克思主义理论、法学、管理学,共同构成“国家战略、制度治理、产业应用”的三角。

中坚板块:经济学、新闻传播学、STS,体现“社会运行与制度响应”。

辅助板块:语言学、社会学、哲学,强调“文化与价值”。

② 研究主题的五大集群

意识形态与文化安全

马克思主义理论、传播学、语言学、STS 都在关注。

热点:生成式AI对主流意识形态话语权的挑战、文化记忆建构、民族共同体意识。

价值:直接服务于国家文化安全与“铸魂工程”。

经济与劳动转型

理论/应用经济学 + 管理学 + STS。

热点:就业极化、青年就业、数字贸易、低空经济、产业链韧性、收入分配。

价值:回应 AI 对中国 制造业升级与劳动市场的结构性冲击。

治理与法律规制

法学 + 政治学 + 管理学部分。

热点:合成内容法律规制、算法风险、反垄断、司法应用、国际治理。

价值:形成从 立法—执法—司法—国际治理 的全链条研究。

社会群体与不平等

社会学 + 人口学 + 语言学部分。

热点:老年智能鸿沟、青少年AI依赖、孤独症干预、医患关系、教育资源不均。

价值:凸显 AI的人文关怀与社会公平议题。

知识与信息生态

信息资源管理 + 传播学 + STS。

热点:虚假信息、AI幻觉、深度伪造、学术创新。

价值:直接面向 AI生成内容治理与知识体系重塑。

③ 总体特征

强政策导向:几乎每个题目都落脚到“风险—对策”或“机理—路径”,与国家战略高度契合。

学科联动:意识形态—法律—治理—经济—社会公平形成闭环。

治理色彩浓厚:法学、政治学、STS 的立项数量和细分主题说明国家特别重视 AI风险可控。

青年与弱势群体关注:多项研究涉及 青年就业、青少年依赖、老年智能鸿沟、孤独症儿童。

方法创新倾向:如“AI驱动的调查与实验方法”“AI素养测度”“AI统计制度适配”。

⑤ 价值判断

这批项目代表了中国人文社科界对AI的整体性回应:

在 理论层面,以马克思主义理论为核心,强化话语权与价值引领。

在 制度层面,以法学、政治学、STS 为支撑,构建 AI 风险治理与国际话语体系。

在 应用层面,以管理学、经济学为重点,探索 AI 与产业、就业、城市治理的结合。

在 人文关怀层面,通过社会学、人口学、语言学,研究 AI 对不同群体的影响。

主理人|刘典

编辑|赵杨博 刘燚飞(北京大学)

终审|梁正 鲁俊群