将 ScienceAI 设为星标

第一时间掌握

新鲜的 AI for Science 资讯

作者 | 论文团队

编辑 | ScienceAI

2025 年被视为中国脑机接口产业的「元年」。在过去半个世纪中,脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)从最初的科学幻想和实验探索,已发展为跨学科前沿领域。

近期,清华大学高小榕、高上凯教授研究团队在国际著名期刊《Proceedings of the IEEE》杂志(IF=25.9)上发表长篇综述文章《Brain-Computer Interface—A Brain-in-the-Loop Communication System》,系统梳理了脑机接口作为通信系统的理论框架、关键技术、面临挑战与未来发展趋势。

论文地址:https://ieeexplore.ieee.org/document/11134813

论文第一作者为高小榕,清华大学生物医学工程学院长聘教授;共同第一作者为王毅军,中国科学院半导体研究所研究员。合著作者为陈小刚,中国医学科学院生物医学工程研究所研究员;刘冰川,加州理工学院天桥脑科学研究院脑机接口中心博士后。通讯作者为高上凯,清华大学生物医学工程学院教授。

以下为全文简版介绍。

引言

脑机接口也称为脑 - 机器接口(Brain-Machine Interface, BMI),构建了大脑与外部设备之间的直接通信通路,自上世纪提出以来已发展五十余年。最初,它被视为帮助严重运动障碍患者建立新的非肌肉交流方式,如今则拓展到感知、认知与行为控制的广泛应用。随着神经科学、工程学、计算机科学与心理学的跨学科合作,脑机接口已成为一条可同时服务于残障人群和健康个体的增强型通信途径,并在康复医学、人机增强和沉浸式娱乐等领域展现出巨大潜力。

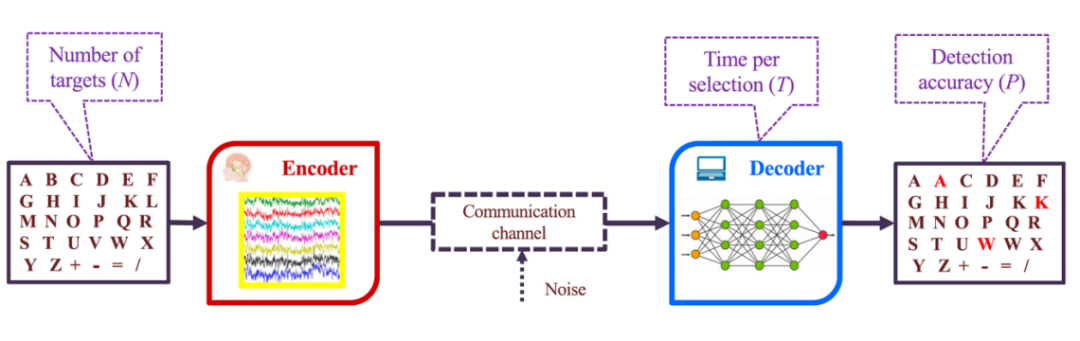

从更宏观的视角看,脑机接口本质上是一种通信系统。现代通信技术的快速演进不断推动脑机接口的发展,而脑机接口的技术需求也反过来促进了通信技术的革新。脑机接口作为一种「脑在环路」(brain-in-the-loop)的双向闭环架构,涵盖脑到计算机(B2C)与计算机到脑(C2B)两个方向,实现了人类智能(HI)与人工智能(AI)的深度耦合。在这一体系下,大脑不仅能智能控制外部设备,还可作为未来网络中的新型节点,开启「类脑通信」(brain-type communication)的探索。本文正是基于通信系统理论,对过去半个世纪脑机接口的发展进行系统梳理,并提出面向未来的挑战与机遇。

脑机接口作为通信系统

脑机接口的定义

「脑机接口」一词最早出现在 20 世纪 70 年代,Vidal 基于视觉诱发电位搭建了原型系统。至今尚无统一定义,但 Wolpaw 在 2012 年提出的界定被广泛引用:脑机接口通过测量并转化中枢神经系统(CNS)的输出,替代、恢复、增强或改善其自然功能,从而改变大脑与外部或内部环境的交互方式。与传统通信系统高度类比,脑机接口的核心同样是编码与解码:大脑将意图转化为稳定可测的神经信号,经 EEG、fMRI 等方式获取并传输;计算机则作为解码器,通过特征提取与分类重建用户意图。在这一过程中,噪声始终存在,因此如何提高信号质量和解码精度,直接决定了系统的通信能力。

脑在环路的双向闭环

在自然状态下,大脑通过传出(efferent)与传入(afferent)通路形成闭环控制。同样,脑机接口也需兼具脑到机(B2C)与机到脑(C2B)双向环路,才能实现高效交互。以运动想象范式为例,受试者在脑皮层产生与运动意图相关的电活动,经解码后驱动假肢动作;与此同时,传感器采集的触觉和位置反馈被编码后作用于体感区,形成完整闭环。与传统通信不同,脑机接口的独特性在于其互适应性:大脑与计算机作为两个智能控制器相互调整与优化。这种「脑在环路」的通信模式,不仅具备现代通信系统的成熟方法,更因智能特性而在康复、增强与新兴交互领域展现独特潜力。

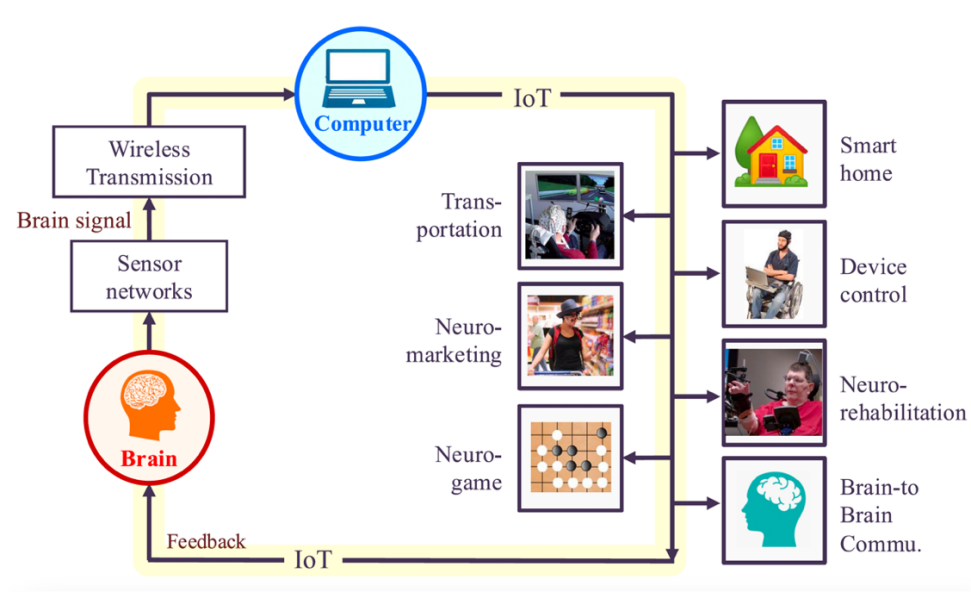

图 1. 脑在环路通信系统

脑机接口系统的构建

图 2. 脑机接口的常用脑信号

用于脑机接口的脑信号

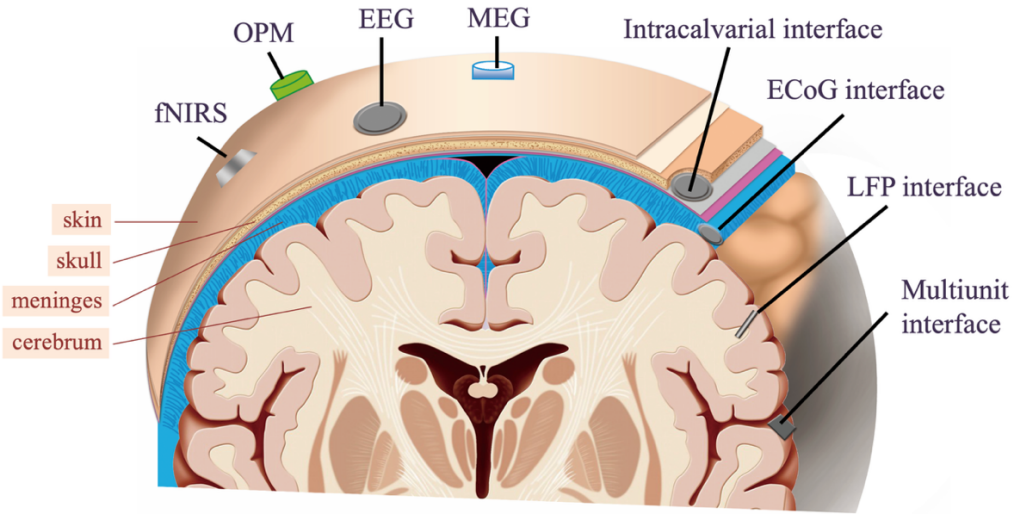

脑机接口是一项跨学科集成技术,其系统架构涵盖信号获取、处理与解码的完整流程,从而实现「脑在环路」的通信。硬件设计需遵循神经科学原理,兼顾信号特性与安全性;软件层面则依赖高效算法来解释脑信号、推断意图并实现实时处理。脑机接口所依赖的脑信号主要分为侵入式与非侵入式两大类:前者如 ECoG、单神经元放电,具备高时空分辨率但伴随手术风险;后者如 EEG、MEG、fMRI、fNIRS,则以安全普适为优势,适合大规模应用。依据神经功能,脑信号还可划分为感觉信号(如视觉或听觉诱发电位)、知觉信号(如 P300)和认知信号(如决策相关电位),它们在不同时间尺度与脑区产生,是设计脑机接口范式的重要基础。

图 3. 脑机接口常用的关键皮层区域

脑机接口硬件

脑机接口硬件主要承担脑信号的获取、放大、数字化和传输,包括传感器、模拟前端和计算机处理单元。根据采集方式,脑信号可分为代谢类(如 fNIRS、fMRI)和电生理类(如 EEG、ECoG、LFP、单神经元放电),二者在分辨率与实时性上各有优劣:非侵入式方法安全普适,但分辨率有限;侵入式方法精度高,却伴随手术风险和长期稳定性挑战。近年来,便携和无线化的 EEG 系统因成本低、操作简便而成为研究主流。与此同时,「脑在环路」系统也依赖硬件实现机到脑的信息写入,如经颅电刺激电极或皮层微电刺激电极,为神经调控和智能增强提供可能。

图 4. 典型脑机接口传感器的解剖学位置

脑机接口软件

脑机接口软件一般由数据采集、信号分析、输出执行和系统级协议四个核心模块组成,形成支持闭环交互的平台。采集模块完成信号记录与参数设置,分析模块通过特征提取和分类将脑信号解码为控制指令,输出模块将结果反馈给设备或用户,系统协议则协调整体运行。为便于研究者快速搭建实验,已有多种开源平台被广泛应用:如模块化、文档完善的 BCI2000;适配虚拟现实与 3D 场景的 OpenViBE;以及基于 MATLAB 的 BCILAB,提供丰富的机器学习与信号处理工具。此外,还有 OpenBCI、BCI++、xBCI、BF++ 等平台,持续推动软件发展。

图 5. 脑机接口软件平台

脑机接口的信道容量

在通信系统中,信道容量指可靠传输的最大速率,脑机接口通常用信息传输速率(ITR)来量化。理论上,实现高 ITR 需要高准确率、低延迟和丰富的目标数。过去二十年,稳态视觉诱发电位(SSVEP)等范式的优化使最佳 ITR 从 2002 年的约 0.9 bit/s 提升至 2018 年的约 6.3 bit/s。然而,相比传统人机交互,脑机接口的信道容量仍显不足,如何进一步提升 ITR 依然是走向实际应用的核心挑战。

图 6. 信息传输速率

脑到机通信(B2C)

脑信号编码与脑机接口范式

脑信号编码是将用户意图转化为可识别脑信号的过程,可分为内源性(主动产生,如运动想象)和外源性(依赖外部刺激,如视觉、听觉)的方式。由此形成了三类主要的脑机接口范式:主动型(用户通过自主脑活动直接控制,如运动想象)、反应型(对外部刺激作出特定脑反应,如 P300 或 SSVEP)和被动型(基于自然脑状态监测,如情绪或负荷评估)。此外,混合型脑机接口通过融合多种范式,结合各自优势,能够有效提升系统性能。

图 7. 脑机接口范式

脑信号解码

脑信号解码是脑机接口系统的关键环节,其目标是将脑信号转化为控制指令并反馈给用户。一般流程包括三个步骤:预处理(去除噪声)、特征提取(压缩并提炼与意图相关的模式)、分类(将特征映射为具体指令)。常见方法涵盖静态分类器、适应性分类器、矩阵与张量分类器以及深度学习模型,不同方法在应对脑信号的非平稳性和复杂性方面各具优势。

图 8. 脑机接口解码

由于脑信号存在个体差异和低信噪比,传统解码往往需要繁琐的校准。迁移学习(transfer learning)为此提供了突破路径:通过利用不同个体、任务、设备或天次间的共享信息,迁移学习能有效缩短校准时间并提升分类性能。这种方法显著增强了脑机接口系统的实用性和推广性,被视为解码研究的前沿方向。

图 9. 脑信号解码中的迁移学习

成功的应用:多址方法

源编码与多址接入是现代通信的核心技术,同样也是脑机接口系统的关键环节。由于多种用户意图必须通过同一路径采集与解码,如何区分不同目标成为重要问题。以视觉诱发电位脑机接口(VEP-BCI)为例,研究者借鉴通信中的多址策略,发展出多种范式:

频分多址(FDMA):通过不同刺激频率区分目标

时分多址(TDMA):依赖刺激的时间顺序

码分多址(CDMA):利用伪随机编码

相分多址(PDMA):通过相位差异识别

空分多址(SDMA):依赖皮层空间映射

混合多址(HMA):融合两种或多种策略以提升效率

这些方法有效提升了信号编码与解码性能,拓展了脑机接口实验范式,并为未来新型脑机接口的设计提供了重要借鉴。

图 10. 不同多址策略下的视觉脑机接口范式

机到脑通信(C2B)

神经调控

神经调控是实现计算机到大脑通信的重要途径,其目标是通过外部刺激或自我调节方式改变神经活动或可塑性,从而实现信息写入、神经康复、外部设备反馈及情绪调节。常见方法包括:经颅电刺激(TES)、深部脑刺激(DBS)、经颅磁刺激(TMS)、聚焦超声刺激(tFUS)、光神经刺激(ONS) 以及神经反馈训练(NFB)。这些技术各具优势:电刺激与磁刺激应用最为成熟,超声与光学方法具备更高空间精度,而神经反馈强调用户的自我调控能力。神经调控已在精神与神经疾病治疗、康复训练、人机增强以及脑 - 脑 / 机 - 脑通信中展现出广阔前景。

图 11. 神经调控

脑机互适应

脑机接口在运行过程中不仅存在个体间差异,单一用户的脑信号也会随时间波动,这要求解码器具备适应性。同时,外部设备的反馈又会反作用于大脑,使用户主动或被动调整信号输出。因而,脑与机器需要在闭环中形成双向适应,即所谓的脑机互适应。在这一框架下,大脑通过学习产生更稳定可区分的信号,计算机则借助自适应信号处理、模式识别与机器学习不断优化解码,两者的动态交互共同提升系统性能。这种「二重学习者」模型不仅奠定了脑机接口优化的理论基础,也为康复、记忆增强和智能提升等应用开辟了新路径。

图 12. 互适应脑机接口的架构

多用户脑机接口

多用户脑机接口根据用户之间的交互模式可分为三类。协作型多用户脑机接口通过聚合多个用户的脑信号,提高解码精度与通信速率,并支持多维度设备控制;竞争型多用户脑机接口强调用户之间的对抗,目前主要应用于电子游戏,可提升注意力与互动体验;被动型多用户脑机接口(又称超扫描)则用于同时监测多人的脑活动,起源于社会互动研究,并在自然场景下揭示了跨个体的神经同步。三类模式共同拓展了脑机接口的应用边界,为集体智能与脑 - 脑通信奠定了基础。

图 13. 多用户脑机接口

脑 - 脑通信

脑 - 脑接口(Brain-to-Brain Interface, BBI)通过结合脑机接口(BCI)与机脑接口(CBI),实现神经信息在个体间的直接传递:从发送者大脑提取并数字化信号,再通过磁刺激或超声等方式输入接收者大脑,实现意图共享。近年来提出的「脑互联网」构想,进一步探索思维与网络的融合。尽管仍处早期,脑 - 脑通信正推动脑机接口从辅助走向增强,展现出在群体智能、决策支持与新型「类脑通信」中的广阔前景。

脑机接口的应用

脑机接口最初用于帮助运动障碍患者实现沟通与控制,但随着技术进步,应用迅速扩展。它不仅支持拼写、轮椅、机械臂和智能家居操控,还能结合 VR 与物联网实现复杂交互;在康复治疗中,通过运动想象和电刺激促进中风恢复,并在注意缺陷、自闭症、抑郁等干预中展现潜力;在人类增强方面,它提升认知、决策与群体协作,脑 - 脑通信尤为突出;此外,它还能实时监测心理状态,保障高风险职业安全,并在身份认证、神经营销和娱乐教育中展现新价值。总体而言,脑机接口正从医疗康复走向人类能力扩展,成为连接大脑与信息社会的关键技术。

脑机接口的挑战

自半个世纪前提出以来,脑机接口面临三大挑战:一是神经科学理解不足,个体差异导致「BCI 文盲」,信号变异性削弱系统稳定性;二是工程受限,采集方法在分辨率与信噪比间取舍,电极材料与可穿戴性仍是瓶颈,解码需应对非线性与非平稳性,闭环反馈尚不成熟;三是应用层面,存在训练成本高、交互效率低、用户疲劳及隐私伦理风险。总体而言,神经机制不清、工程难题和应用瓶颈交织,是脑机接口走向普及的关键障碍。

展望

脑机接口:HI 与 AI 的耦合

过去十年,脑机接口在通信、信号采集与算法等方面取得显著进步,应用已从医疗辅助扩展到教育、娱乐和工业控制。未来,非侵入式系统因安全便捷仍将主导消费市场,而侵入式接口有望凭借微创手术与新材料在精细控制和重度康复中发挥作用。其核心价值在于融合人类智能(创造、推理、情境判断)与人工智能(计算与模式识别)的优势,形成协同智能,在决策支持、学习与人因工程中展现更优性能,从而推动通信方式、认知增强与社会应用的变革。

图 14. 人类智能(HI)与人工智能(AI)的融合

脑机接口与无线通信

脑机接口的发展依赖无线通信,而无线通信也因其推动迈向「万物互联」乃至「类脑通信」。无线传输让用户在移动中完成任务,目前 EEG 与神经元信号均可无线解码控制。非侵入式 EEG 已普遍无线化,植入式电极也逐步实现高质量无线传输(如 Neuralink)。未来传感器需满足微型化、生物相容、安全和高速传输等特性,人脑数据量有望达到 Tbps 级,将推动 6G 发展。现有接口多为离散式控制,效率不足,语义通信有望通过直接编码意图提升交互自然性。随着物联网与高速网络成熟,脑机接口将在远程控制、康复、游戏和跨脑通信中广泛应用,而无线通信是核心支撑。

图 15. 无线通信中的脑机接口

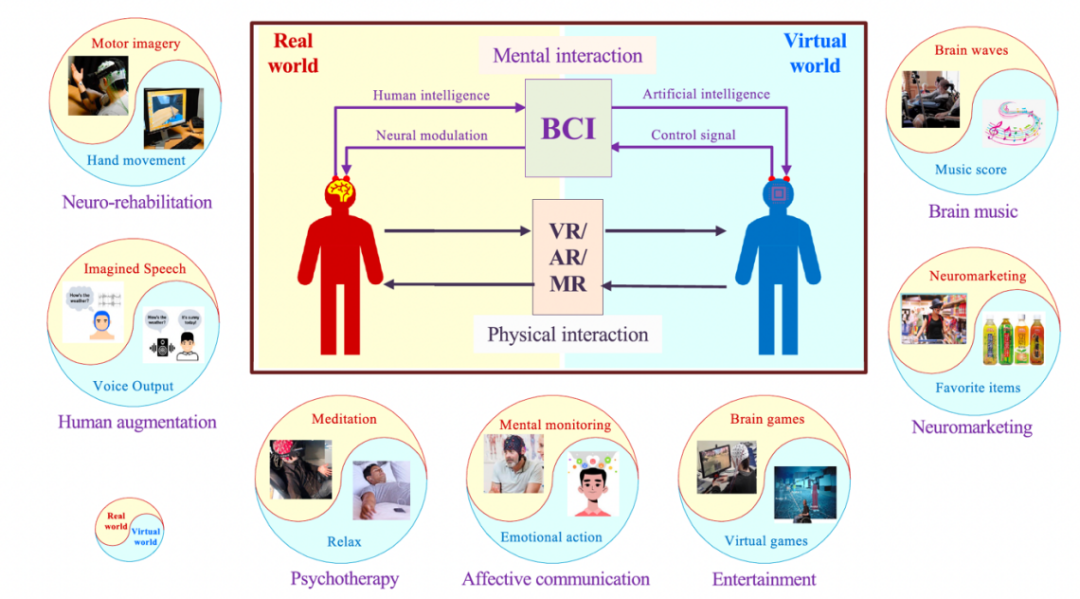

脑机接口与元宇宙

元宇宙是与现实并行的数字世界,而脑机接口被视为其从物理交互走向智能交互的关键技术。通过解码大脑信号并转化为计算机指令,脑机接口使化身不仅能再现外观和动作,还能体现语言、情感和社交等智能特征,从而实现更自然、沉浸的交互体验。现有研究已展示其多种应用,如运动想象控制外骨骼、语音意图解码、脑纹身份认证等,超越了传统 VR/AR 设备的局限。未来,脑机接口融入元宇宙将拓展至人类增强、神经康复、心理治疗、情绪交流、娱乐和神经营销等场景,并结合高速无线通信(如 6G)推动元宇宙从游戏娱乐扩展为融合医疗、教育和社会应用的智能平台。

图 16. 脑机接口与元宇宙

结语

脑机接口(BCI)、人工智能(AI)、物联网(IoT)、VR/AR/XR 与无线通信共同构成当代信息科学的重要前沿,其跨学科融合正推动生产力与生活质量的提升。本文不仅综述了脑机接口的技术进展,还强调了其与现代通信的紧密联系:脑机接口在信号采集、编码和解码中大量借鉴通信系统方法,而对高速实时无线传输的需求又反过来推动了通信技术的发展,有望成为 6G 的关键驱动应用。展望未来,脑机接口与通信的深度结合将开辟全新应用场景,使其成为下一代人机交互的核心形态。

人工智能 × [ 生物 神经科学 数学 物理 化学 材料 ]

「ScienceAI」关注人工智能与其他前沿技术及基础科学的交叉研究与融合发展。

欢迎关注标星,并点击右下角点赞和在看。

点击阅读原文,加入专业从业者社区,以获得更多交流合作机会及服务。