在

神经科学、材料科学与计算机技术的交叉推动下,脑机接口(BCI)技术正成为连接人脑与外部世界的重要桥梁。然而,传统非植入式脑机接口因颅骨高阻抗导致信号衰减严重,而植入式技术又面临创伤和长期稳定性问题。针对非植入脑电采集受到颅骨高阻抗及低通滤波限制的问题,清华大学科研团队创新提出“颅骨微创电改性技术”,通过压电超声骨钻在颅骨上制备微米级孔洞,利用组织液形成人工离子通道,显著降低信号阻抗。这一技术既保留了非侵入式的安全性,又大幅提升了信号质量,为脑机接口的临床应用开辟了新路径。

技术揭秘:微创脑机接口原理与创新

该技术原理基于生物电磁学建模与有限元耦合仿真,验证了在孔洞处局部电场增强效应可实现信号增益。操作流程包括预定位、微创手术操作、孔洞制备、温控管理以及过程监测,确保在保持非侵入优势下最大限度保留颅骨结构完整性。攻关过程中,研究团队亲身经历了无数次挑战与突破。从最初调试压电超声骨钻设备,到反复改进微米级孔洞制备工艺,每一个环节都充满艰辛与不确定性,主要难题为孔洞温控、孔径稳定保持以及信号传导一致性,通过团队的合力攻关和坚持,这些难题最终得以解决。项目创新点体现在:利用压电超声技术实现局部微创改性;构建人工离子通道这一全新设计概念;结合多物理场仿真与动物实验验证技术可行性;实现信号采集与电刺激之间的频域隔离,从而为闭环调控提供双向交互支持。这些独创性工作为提高脑机接口系统信号质量和长期稳定性提供了新的技术路径,具备较高的理论和应用价值。

实验验证:从动物模型到临床应用潜力

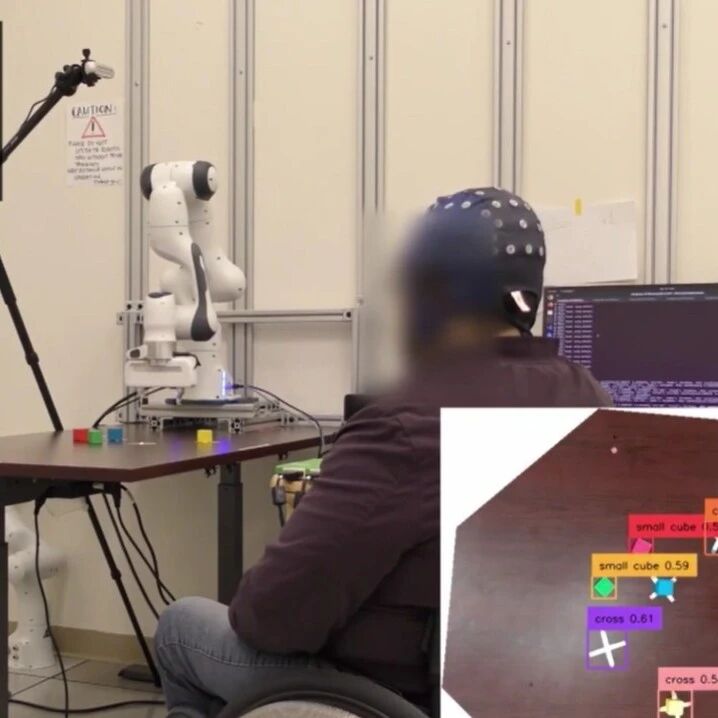

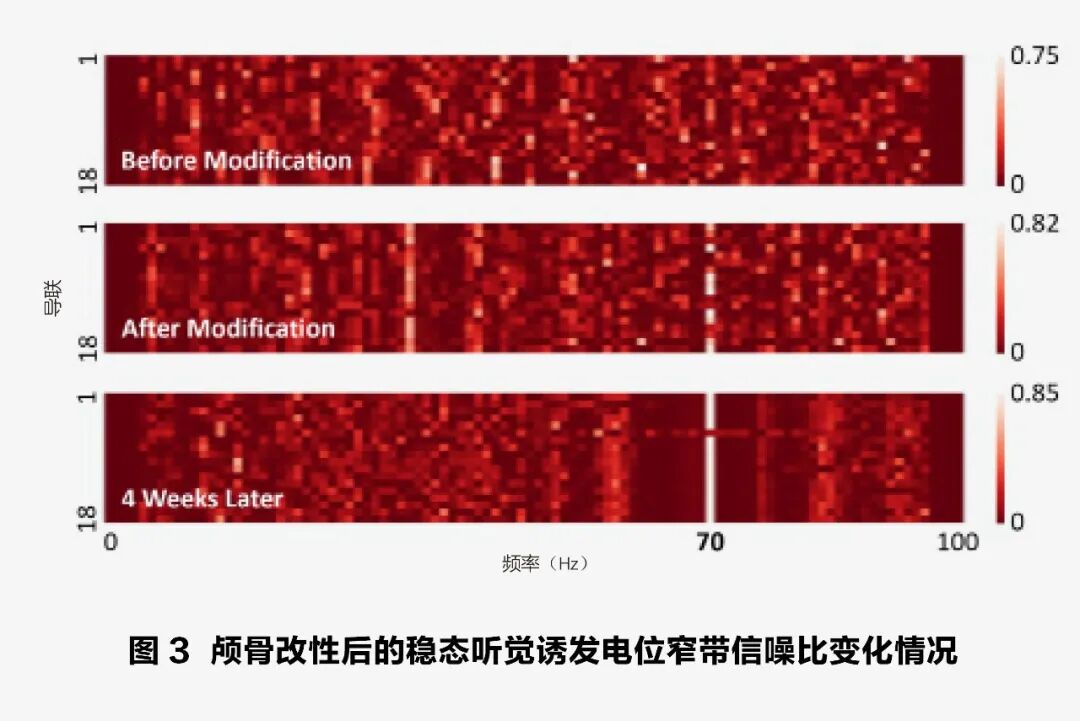

本项目的研发成果已在多个实验模型上得到初步验证,并展现出较强的临床应用潜力。以稳态视觉诱发电位(SSVEP)为例,大鼠、小尾寒羊以及白猪模型中,通过在视觉皮层上方实施颅骨微创改性,成功实现了静息态脑电信号有效带宽大幅拓展和信噪比明显提升,分类解码准确率从低于50%跃升至近98%。此外,在听觉稳态诱发响应(ASSR)实验中,同步记录数据显示,该技术能够稳定生成高质量神经信号,不仅适用于传统的ERP任务,还为探索低频神经调控提供了全新方法。利用该技术构建的双向闭环脑机接口平台,还可实现电刺激与信号采集同步进行,为神经康复、运动功能重建和语言交流等应用提供有力技术支持。例如,在肌萎缩侧索硬化(ALS)或癫痫患者的康复训练中,该系统能够帮助患者通过意念控制外部设备,同时实时调控异常神经活动,展现出较传统方案更高的安全性与有效性。各项实验案例均表明,项目成果在精准神经信号获取、实时闭环调控以及跨模态信息融合方面具有较高的应用前景,标志着迈向临床大规模转化的关键一步。

效益显著:惠及医疗与经济发展

项目经过多轮迭代和试验,不仅在实验室内取得了卓有成效的指标提升,如信号带宽扩大、信噪比显著改善,而且在大动物模型上验证了系统的长期稳定性。由此带来的社会效益主要体现在两个方面:一是为神经康复、运动障碍和语言障碍患者提供更安全高效的非植入式脑机接口方案,降低手术风险和长期维持成本;二是推动我国在生物医学工程领域的自主研发和产业升级,提升我国在国际脑机接口技术领域的竞争力。经济效益方面,该技术有望转化为医疗器械产品,形成完整产业链,带动上下游相关企业发展,创造大量就业机会。与此同时,本项目的创新成果也为相关专利和科研论著积累了知识产权储备,预期将为后续的技术授权、成果转化和产业化落地提供坚实基础,从而在改善公众健康和推动高技术产业发展两方面产生长远影响。

未来计划:推动技术向实际应用转化

团队下一步工作将聚焦于进一步优化设备的微创操作方案和长期稳定性,尤其是针对更多的大型哺乳类动物临床前实验乃至人体临床试验的应用验证。在技术层面,计划结合智能控制与大数据分析,不断迭代改良图像、信号预处理与闭环控制算法,实现多模态数据融合,提升系统抗干扰能力和实时反馈精确度。同时,研发团队将加大在微型颅骨孔径支架及智能温控系统上的投入,确保孔洞结构在长时程内保持稳定开放,降低局部组织愈合影响。在临床应用方面,将考虑与医院深度合作,探索通过临床试验验证“非植入-微创”脑机接口平台在神经康复、术后监控、甚至运动控制等方面的潜在应用;此外,也将尝试结合现有消费电子技术,推广低成本、便携式脑机接口产品,面向教育、娱乐和个性化健康管理等领域。总体而言,未来研究将以推动技术向实际应用转化为核心目标,努力构建一个兼顾安全、高效、高稳定性的脑机接口系统,为智能医疗及人机交互带来全新体验和革命性进步。

致谢:感谢国家自然科学基金项目(62471495、62171473和U2241208)的支持。

高小榕:教授,清华大学生物医学工程学院。

孙艺珂:博士研究生,清华大学生物医学工程学院。

陈小刚:研究员,中国医学科学院生物医学工程研究所。

IEEE Spectrum

《科技纵览》

官方微信公众平台

END

点击了解活动详情

点击了解活动详情往期精选:

请点下【♡】给小编加鸡腿