近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国科学院大学、上海高等研究院等机构组成的跨学科团队,成功研发出一种生物相容性超柔性电极阵列。该技术不仅解决了传统神经调控工具“电流高、损伤大、精度低”的痛点,更首次构建了可通过人类脑信号直接控制多只小鼠行为的“脑-脑接口系统”,为神经科学研究、神经疾病治疗及跨物种通信技术发展提供了核心解决方案。

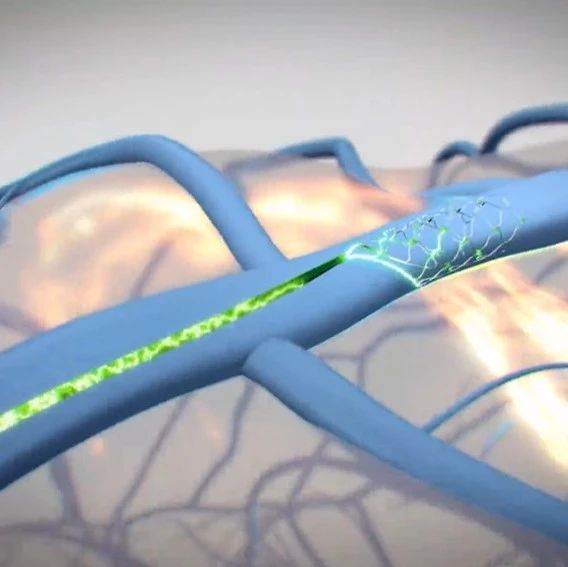

摘要图示:双向脑机接口和脑-脑接口 @Exploration

超柔性电极阵列:实现精准、安全的神经调控

神经调控是揭示大脑功能、治疗帕金森病、抑郁症等神经疾病的核心手段,但长期以来受限于技术瓶颈:传统刚性电极需数十至数百微安的刺激电流,且因“刚性材质与软脑组织机械不匹配”,易引发神经元死亡、胶质瘢痕形成,导致调控精度下降;经颅磁刺激(TMS)空间分辨率仅达厘米级,光刺激则需对神经元进行基因修饰,难以实现临床转化。

“如何在精准调控神经活动的同时,最大限度降低对脑组织的损伤?”成为团队攻关的核心目标。研究团队提出的超柔性电极阵列,正是针对这一问题的创新答案。

该超柔性电极阵列通过精密微加工技术制备,核心设计与性能突破体现在三方面:

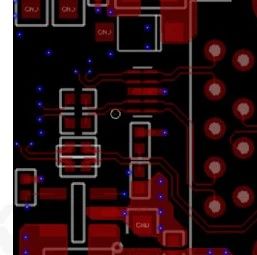

1. 材料与结构创新,实现“低阈值”调控

电极以金(Au)为基底,表面覆盖铂铱合金(PtIr)涂层,并采用聚酰亚胺(PI)封装,整体厚度仅约5微米——远薄于传统刚性电极。这一设计将电极阻抗从1.57±0.23兆欧(1kHz下)降至0.16±0.02兆欧,大幅提升电流传输效率。

实验显示,仅需4-5微安的刺激电流,即可精准诱导小鼠次级运动皮层(M2)介导的转向行为:刺激右侧M2时小鼠向左转向,刺激左侧M2时向右转向,电流强度较传统刚性电极降低1-2个数量级,从源头上减少了电流对脑组织的潜在损伤。

神经探针和铂铱涂层微电极的特写,以及部分性能测试 @Exploration

2. 多维度验证“高耐久性”,满足长期应用需求

为确保技术的实用性,团队对电极进行了严苛的耐久性测试:

体外电稳定性:经过1000万次双相脉冲刺激后,电极阻抗无显著变化,扫描电子显微镜(SEM)观察显示表面形貌未出现损伤;

机械稳定性:模拟脑组织长期微运动的30分钟超声处理后,电极阻抗保持稳定;

环境适应性:在室温下的磷酸盐缓冲液(PBS,模拟体液环境)中浸泡4周,或在60℃下浸泡4周(等效于人体37℃环境下20周),电极功能始终正常。

3. 生物相容性优异,长期植入“低损伤”

生物相容性是植入式神经器件的核心要求。研究通过两方面验证其安全性:

神经信号稳定性:刺激前后,电极记录的神经元放电率、动作电位波形(峰峰值维持在173.3-192.9微伏)、信噪比(12.5-13.9)均无显著变化,证明电极未影响神经元功能;

组织损伤对比:6个月植入实验显示,传统100微米直径的刚性微丝会在脑组织中形成约100微米的空洞及明显胶质瘢痕,而超柔性电极植入区仅出现极少量胶质细胞聚集,无明显神经元死亡或组织空洞,实现了“微创植入、长期兼容”。

生物相容性测试 @Exploration

拓展脑-脑接口:1人可同时控制2只小鼠,准确率超95%

在超柔性电极阵列的基础上,团队进一步构建了跨物种脑-脑接口(B2BI)系统,实现“人类脑信号→小鼠行为”的直接转化。

实验步骤如下:

1.信号采集:通过8通道脑电图(EEG)帽,采集人类枕叶的稳态视觉诱发电位(SSVEP)——当人类注视特定频率(8-15Hz)的闪烁图案时,大脑会产生相应频率的电信号;

2.快速解码:采用深度神经网络对SSVEP信号进行实时解码,网络设计包含时域、频域双分支,推理延迟仅需1.5毫秒,单被试信号解码准确率达98.1%;

3.行为控制:解码后的信号转化为8种指令(如“LL”代表两只小鼠均左转向、“RR”代表均右转向等),通过超柔性电极刺激小鼠M2区,实现行为控制。

基于人类大脑信号控制小鼠转向的脑-脑接口 @Exploration

实验结果显示,单个人类被试可同时控制2只小鼠,SSVEP信号解码准确率达98.75%,小鼠行为控制准确率更是高达95%-97.5%,首次验证了基于超柔性电极的跨物种多目标脑-脑接口的可行性。

研究意义:为神经科学与临床治疗开辟新路径

该研究的成果不仅在技术上突破了传统神经调控的局限,更具有广泛的应用前景:

1.对神经科学研究:为精准解析特定脑区功能、探索神经网络机制提供了高分辨率工具;

2.对临床治疗:低电流、低损伤的特性,为帕金森病、抑郁症、 神经病理性疼痛等神经疾病的深部脑刺激治疗提供了新方案,有望降低现有治疗的副作用;

3.对脑机接口发展:跨物种脑-脑接口的实现,为未来更复杂的脑机交互(如人与假肢、人与其他生物的信号通信)奠定了基础。

*本文基于《用于脑-脑接口的高精度、低阈值神经调控与超柔性电极阵列》(High-Precision, Low-Threshold Neuromodulation With Ultraflexible Electrode Arrays for Brain-to-Brain Interfaces),该研究为开放获取论文,4月17日发表于《Exploration》期刊,8月份被PubMed收录,相关成果可通过Wiley Online Library获取。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院前沿科学重点研究计划等多个项目支持,通讯作者团队包括来自中国科学院上海微系统与信息技术研究所、上海高等研究院等机构的王振宇、李孟、陶虎、孙鎏炀等,共同一作为Yifei Ye, Ye Tian, Haifeng Liu, and Jiaxuan Liu等人。

DOI:https://doi.org/10.1002/EXP.70040

*本文介绍了原作部分内容,仅用于学术分享,如有侵权请告知删除。首图基于论文配图,为了便于识别添加了底色,仅用于示意。