近日,一篇发表于期刊《Physics of Life Reviews》的综述论文《神经解码的可靠性:脑机接口技术在神经系统疾病治疗中的突破与潜力》,全面梳理了脑机接口(BCI)技术在神经系统疾病治疗领域的突破性进展。该研究由来自中国海军军医大学长海医院麻醉科、基础医学院等机构的专家学者共同完成,聚焦“神经解码可靠性”这一核心难题,为脑机接口技术从基础研究走向临床应用提供了关键参考框架。

以下是论文部分内容的简要介绍,想要了解全文的可通过文末链接下载。

神经系统疾病的现实需求

据2016年全球疾病负担研究显示,帕金森病(PD)、脑卒中、癫痫等神经系统疾病已成为全球高疾病负担的主要来源和第二大死亡原因。其中,帕金森病在所有神经系统疾病中患病率、致残率、死亡率增长最快,老龄化社会(如北美)的患病率显著高于低收入国家;全球每年新增1600万脑卒中病例,约500万患者将面临终身残疾;癫痫则影响超6000万人,欠发达国家因治疗资源不足,患者管理难度更大。

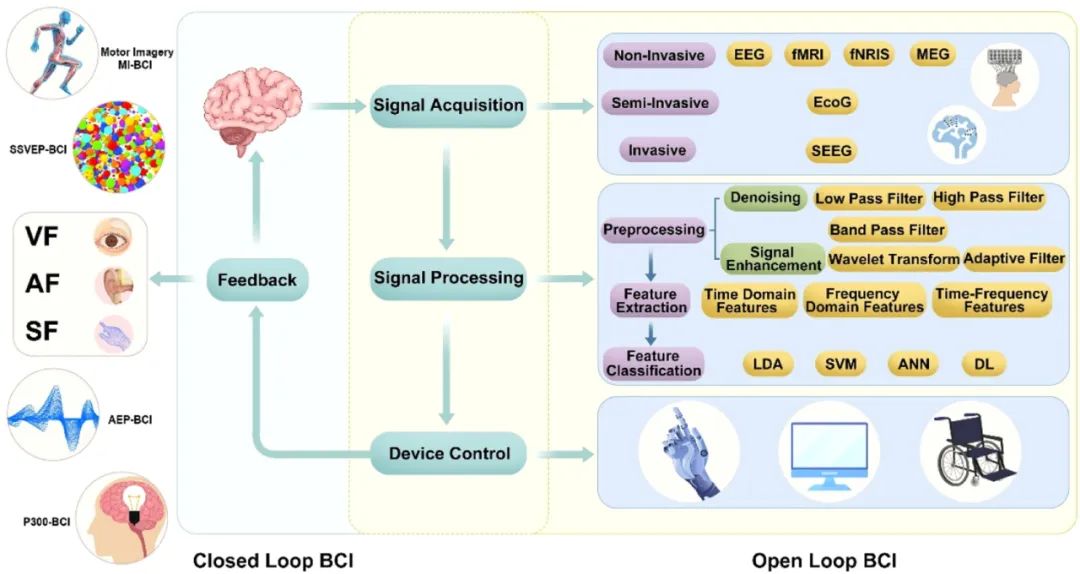

这些疾病多伴随不可逆的神经功能损伤,传统治疗手段难以满足临床需求。脑机接口技术通过直接刺激大脑皮层活动,或把大脑自发产生的皮层信号转化为外部辅助设备指令,有望恢复或替代受损的感官、运动与认知功能,成为应对这一挑战的关键技术方向。

闭环BCI和开环BCI @Physics of Life Reviews

脑机接口在三大类神经系统疾病中的应用突破

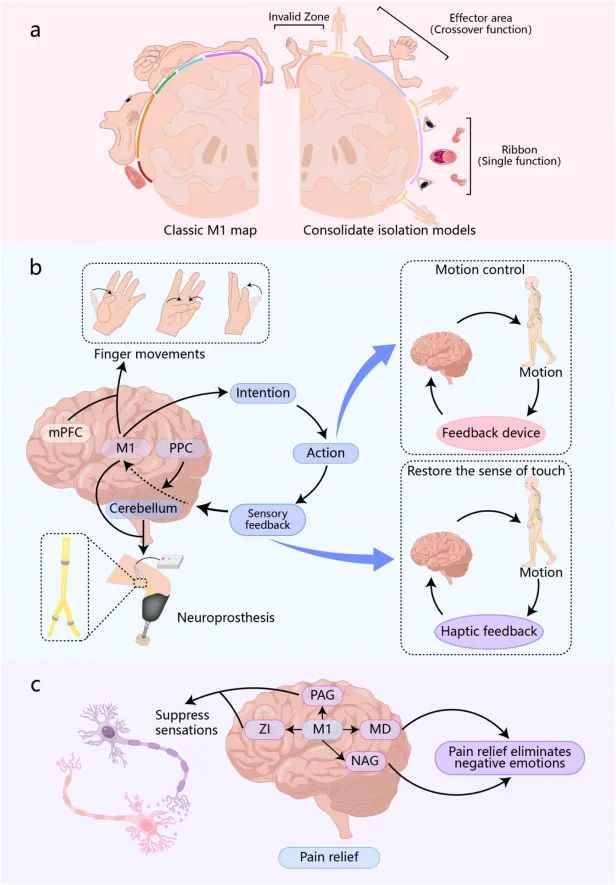

1. 运动障碍:从“被动康复”到“主动控制”

针对脑卒中、脊髓损伤(SCI)、肌萎缩侧索硬化症(ALS)、帕金森病等运动障碍疾病,脑机接口技术展现出多元应用场景:

脑卒中康复:运动想象(MI)结合脑机接口的康复方案,能激活大脑运动皮层(M1区)的神经可塑性。例如,BCI-FES系统可检测患者手部伸展意图,同步刺激手部伸肌,临床试验显示患者上肢运动功能评分(FMA-UE)平均提升6.6分;

脊髓损伤:研究团队开发的“手写脑机接口”,通过在M1区植入微电极阵列,结合循环神经网络(RNN)解码患者手写意图,实现94.1%的文字转换准确率,书写速度达90字符/分钟,与健康人水平相当;

运动皮层组织、对神经假体设计的启示以及在缓解疼痛中的功能 @Physics of Life Reviews

ALS患者沟通:基于皮层脑电图(ECoG)的语音脑机接口系统,可让ALS患者在无需重新校准的情况下,稳定输出语音指令长达3个月,准确率达90.59%;更创新的“语音神经假体”通过解码面部运动相关神经信号,实现62词/分钟的转换速度,为晚期“闭锁状态”患者提供沟通可能;

帕金森病治疗:自适应深部脑刺激(aDBS)系统通过实时监测丘脑底核(STN)的β波(帕金森病病理标志物),动态调整刺激强度,使患者症状改善率达84.21%,大幅优于传统固定参数的DBS治疗。

2. 认知障碍:早期干预与功能保护并重

对于阿尔茨海默病(AD)、轻度认知障碍(MCI)等认知疾病,脑机接口技术聚焦早期诊断与病情延缓:

AD治疗:40Hz声光刺激成为研究热点。动物实验显示,该刺激可减少AD模型小鼠大脑中的β淀粉样蛋白(Aβ)沉积,同步激活海马体与前额叶皮层的神经活动;临床II期试验证实,该方法能使AD患者认知下降速度减缓84%,日常生活能力下降减缓83%;

MCI诊断:脑机接口结合虚拟现实(VR)技术,可模拟超市、医院等日常场景,通过监测患者在任务中的神经信号,实现MCI的早期识别;结合ChatGPT等大语言模型,还能实时分析患者语言模式,为诊断提供个性化参考。

认知障碍的脑机接口应用简表(原文十几种方案,此处限于篇幅列举部分) @Physics of Life Reviews

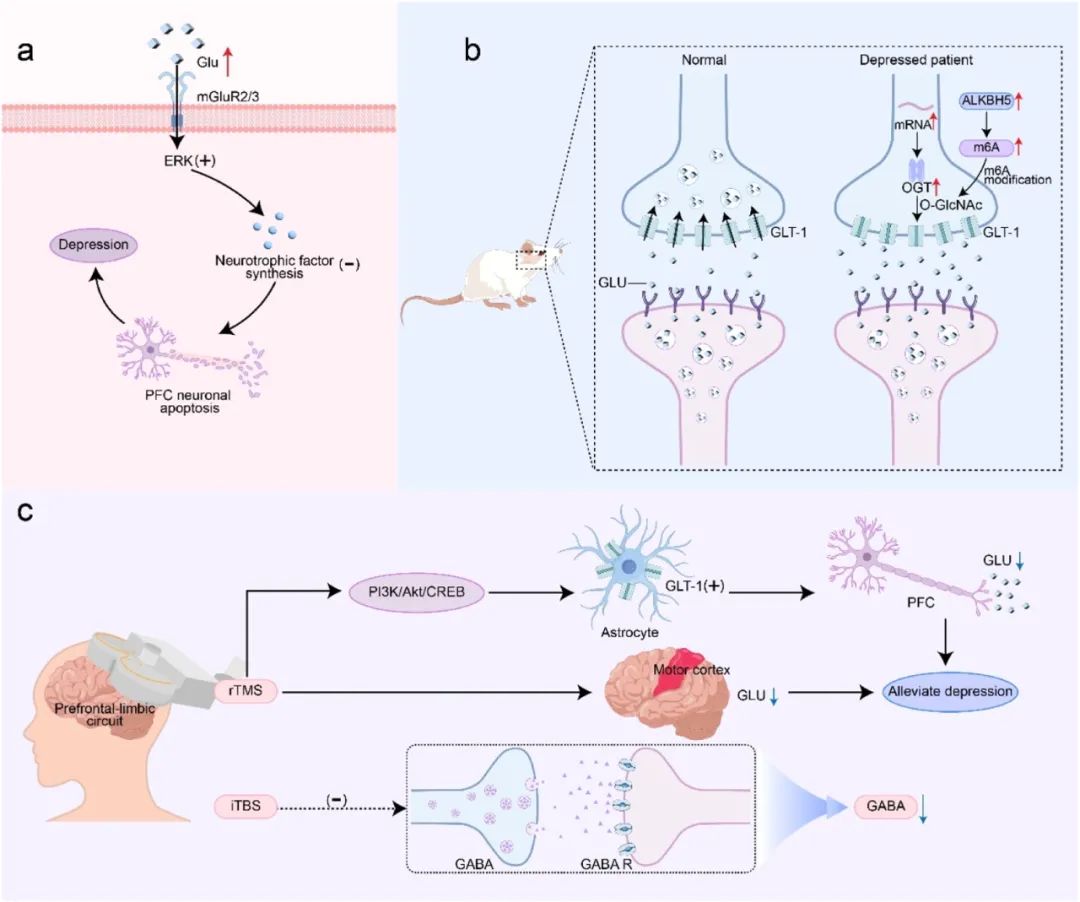

3. 精神疾病:靶向调控破解治疗难题

针对抑郁症、精神分裂症、创伤后应激障碍(PTSD)等精神疾病,脑机接口技术提供了精准的神经调控方案:

抑郁症:闭环神经调控系统通过立体定向脑电图(SEEG)监测大脑异常活动,结合神经刺激设备动态干预,实现症状的快速改善;重复经颅磁刺激(rTMS)则通过调节前额叶皮层的谷氨酸代谢,缓解抑郁症状;

抑郁症的神经生物学机制及治疗策略 @Physics of Life Reviews

精神分裂症:实时功能性磁共振成像神经反馈(rt-fMRI-NFB)技术,通过调节患者颞上回(STG)区域活动,显著降低听觉幻觉(AH)的频率与严重度;

PTSD:经颅直流电刺激(tDCS)结合VR暴露疗法,可帮助患者消除恐惧记忆,减少创伤相关的侵入性回忆,临床试验显示患者症状严重度显著降低。

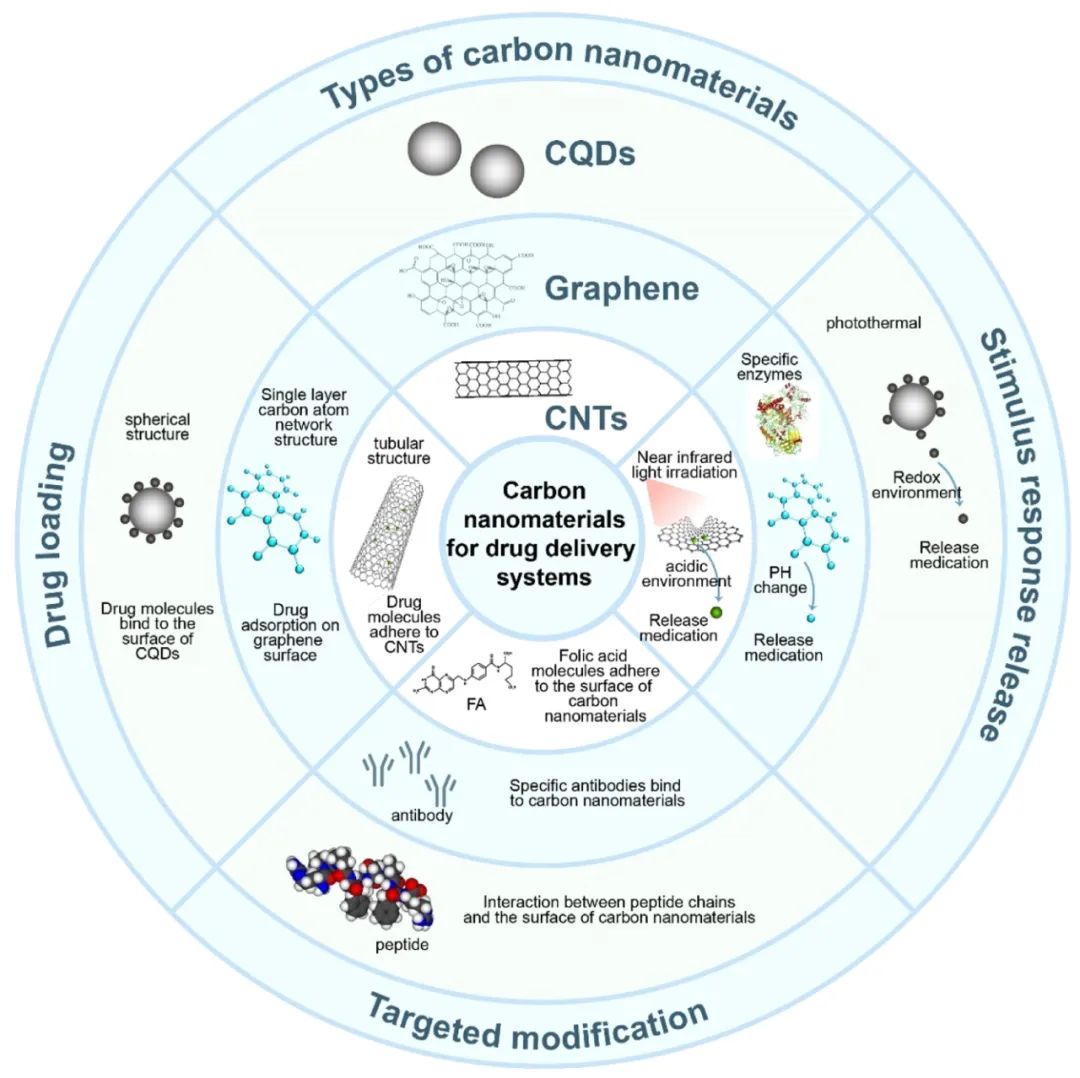

材料创新:水凝胶、碳纳米管等

生物材料的创新是提升脑机接口性能与安全性的关键:

水凝胶:凭借高生物相容性、低信号衰减的优势,水凝胶可作为电极基底或生物传感器。例如,可注射水凝胶用于脊髓损伤修复时,能促进神经干细胞分化为神经元,同时避免异物反应;柔性水凝胶电极贴合头皮或皮层表面,降低传统金属电极的组织损伤风险;

碳纳米材料:石墨烯、单壁碳纳米管(SWCNTs)等材料兼具高导电性与柔韧性。SWCNTs制成的薄膜电极可在大鼠模型中实现8周连续稳定的皮层脑电图(ECoG)记录,且贴合不规则皮层表面,减少炎症反应;石墨烯探针则为光遗传学脑机接口提供高空间选择性,提升信号解码精度。

碳纳米材料药物递送系统 @Physics of Life Reviews

挑战与展望

尽管脑机接口技术取得显著进展,论文也指出当前面临的核心挑战:神经解码的个体差异大、长期植入设备的信号稳定性不足、脑波数据隐私保护等伦理问题。对此,研究团队提出未来方向:

推动信号熵与非线性动力学的跨学科融合,优化解码模型,提升对非平稳神经信号的解读能力;

开发无线、微创的刺激设备(如μLED),结合多靶点共刺激策略,提高治疗精准度;

建立完善的神经伦理框架,平衡技术创新与患者安全。

研究人员表示,脑机接口技术的核心目标是帮助神经系统疾病患者重获生活自理能力,减轻家庭与社会负担,而未来需进一步整合神经科学、材料学、人工智能等多学科力量,推动脑机接口从实验室走向临床,为更多患者带来希望。