点击蓝字

关注要点纵航 Subscribe for More

背景

随着航空运输与城市空中交通的快速发展,电动垂直起降飞行器(electric vertical take-off and landing, eVTOL)因具备低噪音、零排放、垂直起降灵活等优势,成为未来交通领域的重要发展方向。eVTOL的核心动力组件是电推进装置,其性能直接决定飞行器的续航、载重与安全性。电推进装置中的动力电机作为大功率发热部件,在高负荷运行时会产生大量热量,若不能及时散热,将导致电机输出性能下降、寿命缩短,甚至引发安全事故。

与传统汽车等地面设备不同,eVTOL受限于起飞重量与空间布局,对电动发动机的体积、重量有严苛要求,需实现“小而精”的集成设计。这使得散热系统的布置空间极度受限,无法采用地面设备中通过增大散热器或风扇体积、增加两者间距来提升散热效率的方案。因此,如何在小体积约束下实现动力电机的高效散热,成为制约eVTOL发展的关键技术瓶颈。本文详细阐述一种适用于eVTOL的电动发动机、电推进装置及飞行器的散热解决方案。

当前技术存在的问题

在地面设备(如新能源汽车驱动电机、燃油车发动机)中,散热系统通常通过散热器与风扇的组合实现热量散发。由于地面设备对体积和重量的约束较宽松,可通过增大散热器尺寸、提升风扇功率或增加两者间距等方式优化散热效率。例如,汽车的散热器前端无密集遮挡,气流可顺畅流过,且散热器与风扇的布局空间充裕,即使出现局部气流不均,也可通过增大间距利用湍流效应使气流混合均匀,避免热回流等问题。

但在eVTOL的电动发动机中,上述方案完全不可行,具体问题如下:

1. 空间与重量约束导致散热系统布局受限

eVTOL需严格控制整机重量与体积以保证续航与机动性,电动发动机需高度集成动力电机、驱动电机、散热器、风扇等部件,导致散热系统的布置空间极小。散热器与风扇无法通过增大体积提升散热面积,两者间距也被压缩至最小,无法利用湍流效应平衡气流分布,直接限制了散热效率。

2. 进风遮挡与气流分布不均

电动发动机的紧凑设计导致散热器进风端被动力电机、驱动电机等部件遮挡,使得风扇中部区域进风量不足。风扇旋转时,受离心力作用,外圈风速高于内圈,进一步加剧气流分布不均,导致散热器中间区域气流流速低、散热能力弱。

3. 热回流现象加剧电机过热

由于风扇与散热器间距过小,风扇中部与边部的气流流速差无法通过混合消除。在流速差作用下,散热器中间区域的热空气会反向回流(自下而上),对位于风扇上方的动力电机、驱动电机形成“反向加热”。这不仅降低散热效率,还会导致电机温度持续升高,严重影响其运行稳定性。

4. 单一散热方式无法满足需求

传统风冷或液冷单一方式难以适应eVTOL的高散热需求:单纯风冷受限于气流流量与分布;单纯液冷则需复杂管路,增加重量与泄漏风险。现有技术中,两种方式的结合也存在协同性差的问题,例如液冷循环与风冷气流的路径设计冲突,导致散热效率未达预期。

本文的解决方案

针对上述问题,本文提出一种集成化电动发动机、电推进装置及飞行器的散热解决方案,通过导流结构优化气流分布、风扇与散热器协同设计、液冷-风冷耦合散热等技术,在小体积约束下实现高效散热。以下从电动发动机、电推进装置、飞行器三个层面详细说明。

3.1

电动发动机的散热设计

电动发动机是散热系统的核心,其结构包括动力电机100、驱动电机200、散热器300、风扇400、导流结构500等(如图1),各部件协同实现热量的高效传递与散发。

图1 一种电动发动机示意图

1. 整体布局与气流路径优化

沿风扇400的轴向(图2中Y方向),导流结构500分为进风侧510与出风侧520:动力电机100、驱动电机200位于进风侧510;风扇400与散热器300位于出风侧520,且风扇400介于导流结构500与散热器300之间(图1、图3)。这种布局使气流从进风侧510经导流结构500引导至风扇400,再由风扇400吹向散热器300,形成“动力电机→导流结构→风扇→散热器”的气流路径,避免部件遮挡导致的气流紊乱。

图2 一种导流翅片

与风扇的中心轴线之间的位置关系示意图

图3 一种导流结构

和风扇上的气流的流动示意图

导流结构500的核心作用是将进风侧510的部分气流引导至风扇400的中部区域(图3中a2路径),通过提升中部区域的气流流量与流速,平衡风扇400各区域的气流分布,减少因流速差产生的热回流。

2. 导流结构500的设计与作用

导流结构500是解决气流分布不均的关键,其通过特殊的结构设计引导气流流向风扇中部,具体包括以下特点:

双导流路径设计

导流结构500包括第一导流路径530与第二导流路径540(图4):第一导流路径530将进风侧510的气流沿竖直方向导向风扇400;第二导流路径540则将进风侧510的部分气流由导流结构500的外侧导至内侧,再引导至风扇400的中部区域。这种设计可针对性提升风扇中部的气流量,缩小与边部的流速差。

图4 一种风扇的结构示意图

导流翅片550的倾斜布局

导流结构500由多个导流翅片550组成(图4):多个导流翅片550的一端相连,另一端沿风扇400的周向间隔排布;每个导流翅片550相对于风扇400的中心轴线倾斜设置(图5),倾斜角度α为5°~15°。这一角度设计可平衡气流引导效率与阻力:角度过小则无法有效将外侧气流导至中部;角度过大则会增加气流阻力,降低整体流量。

图5 一种螺旋桨的

第二视角的结构示意图

尺寸匹配优化

沿风扇400的径向,扇叶410的外边缘到散热器300外侧壁的水平距离为L1,导流翅片550的外边缘到散热器300外侧壁的水平距离为L2,且L1≥L2(图2)。这一设计确保导流结构500的导流范围完全覆盖风扇400,使引导的气流可全部作用于风扇,避免气流浪费。

3. 风扇400的结构优化

风扇400作为气流驱动核心,其结构优化可进一步提升散热器300的气流均匀性,具体包括:

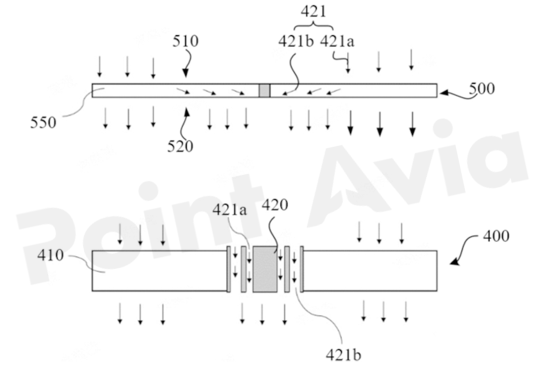

轮毂420的气流通道设计

风扇400包括轮毂420与多个扇叶410(图6、图7):轮毂420与驱动电机200传动连接,扇叶410沿轮毂420周向分布;轮毂420上开设有至少一组气流通道421,用于将引导至风扇中部的气流导向散热器300。

图6 一种螺旋桨

的第一视角的结构示意图

图7 一种螺旋桨

的第三视角的结构示意图

气流通道421分为两组(图7):第一组气流通道421a靠近轮毂420中心,由多个圆形通孔422沿周向分布组成,便于加工且保证结构强度;第二组气流通道421b为异形通孔423,沿周向分布,可增大过流面积。两组通道沿径向间隔分布,在不影响轮毂强度的前提下,显著提升了风扇中部的气流流量。

与驱动电机200的传动协同

驱动电机200的第一输出端与风扇400传动连接,驱动其旋转产生气流(图1)。风扇400的转速与导流结构500的导流效率匹配,确保气流在流经风扇后可均匀吹向散热器300,避免局部流速过高或过低。。

4. 液冷-风冷耦合散热系统

为强化散热效果,电动发动机采用液冷与风冷耦合的方式,通过冷却介质循环与气流散热协同带走动力电机100的热量:

液冷循环回路设计

动力电机100内部设有液冷流道,其出口端通过回液管320与散热器300的进口端相连,散热器300的出口端通过供液管310与液冷流道的进口端相连,形成闭合循环回路(图1、图2)。冷却介质(如冷却液)在回路中流动,吸收动力电机100的热量后输送至散热器300,再通过风扇400产生的气流将热量散发至外界。

刚性连接与支撑

供液管310与回液管320均为刚性管道,不仅用于输送冷却介质,还将散热器300与动力电机100刚性连接(图1),在减少管路重量的同时,保证了紧凑布局下的结构稳定性,避免振动导致的管路泄漏。

液泵330的驱动协同

液泵330设置在动力电机100上,位于循环回路上,用于驱动冷却介质流动(图1)。驱动电机200的第二输出端与液泵330传动连接,实现“一驱二”:既驱动风扇400旋转,又驱动液泵330工作(图2)。这种设计减少了独立驱动部件,降低了体积与重量,同时保证液冷循环与风冷气流的同步性,提升散热系统的协同效率。

5. 导流结构500的固定与集成

导流结构500的固定方式需适应电动发动机的紧凑布局,具体有两种方案:

直接与动力电机100的壳体固定连接(图1),减少中间部件,降低重量;

与风扇罩固定连接,再通过风扇罩与散热器300或动力电机100的壳体连接(图3),便于拆卸维护。

两种方案均确保导流结构500在工作中位置稳定,保证导流效果不受振动影响。

3.2

电推进装置的散热集成

电推进装置20是飞行器的动力输出单元,由螺旋桨21、电动发动机22、整流罩23等组成(图8),其设计需确保螺旋桨产生的气流可辅助电动发动机散热,同时减少对整体气动性能的影响。

图8 一种电推进装置的结构示意图

1. 螺旋桨21与气流引导

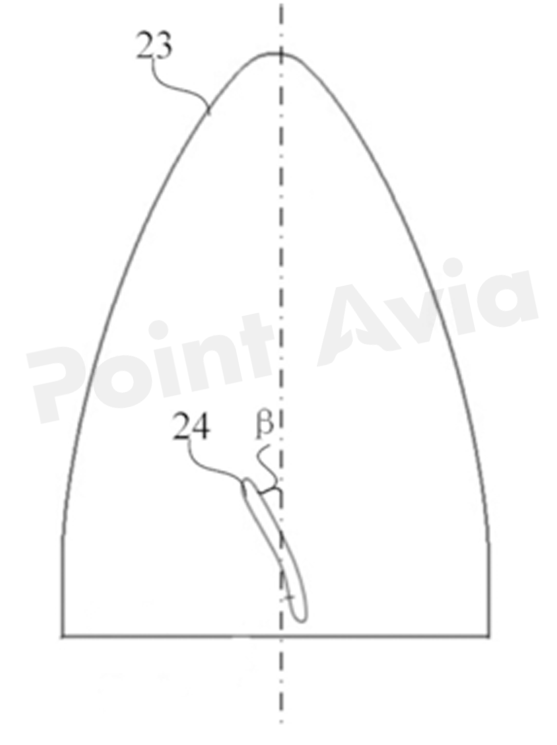

螺旋桨21的桨叶21a包括桨根部24与自由部25(图9-10),其结构设计直接影响流向电动发动机的气流量:

图9 一种电动发动机的结构示意图

图10 一种电动发动机的结构简图

桨根部24的优化

桨根部24为板状结构,位于整流罩23外部,与整流罩23配合(图11)。其宽度延伸方向与整流罩23中心轴的夹角β小于55°(图11),这一角度设计在保证气动效率的同时,增大了桨叶与空气的接触面积,旋转时可产生更多气流流向电动发动机。

图11 一种电动发动机处

的气流流动的示意图

多流通路径设计

桨叶21a产生的气流通过三条路径流向导流结构500的进风侧510(图3):

第一条路径a1:通过动力电机100的定子110与转子120之间的气隙130(图3),直接穿过电机内部,带走部分热量;

第二条路径a2:通过转子120上的转子通孔140(图3),进一步增加穿过电机的气流量

第三条路径a3:沿动力电机100的外周侧流动,补充进风侧510的气流。

三条路径协同作用,减少了动力电机100对气流的遮挡,显著提升了流向导流结构500与风扇400的气流量,强化了风冷效果。

2. 整流罩23的气动与防护作用

整流罩23包裹螺旋桨21的桨毂与部分电动发动机22(图8、图9),其流线型设计减少了空气阻力;同时,整流罩23与桨根部24之间预留间隙,避免桨叶旋转时的接触干扰,确保气流可顺畅流向电动发动机(图11)。

3. 电动发动机22与螺旋桨21的传动协同

动力电机100与螺旋桨21传动连接,驱动其旋转产生升力(图8)。螺旋桨21的转速与电动发动机22的散热需求匹配:高负荷运行时,螺旋桨转速提升,产生的气流量增加,同步强化对电动发动机的风冷效果,形成“动力输出-散热增强”的联动机制。

3.3

飞行器的散热系统布局

飞行器10(如图12)通过合理布置电推进装置20,实现整机散热与气动性能的平衡,其布局特点如下:

图12 为本申请实施例提供的一种飞行器的结构示意图

1. 电推进装置20的多位置布置

电推进装置20可设置在机翼12、机身11或尾翼13上(图12):

机翼12上的电推进装置20通过机臂14连接,其气流方向垂直于机身,可利用飞行时的迎面气流增强散热;

尾翼13上的电推进装置20通过短舱15安装,可根据飞行姿态调整角度,确保散热气流稳定。

多位置布置不仅提升了飞行器的动力冗余,还通过分散散热负荷,避免局部过热。

2. 与机身11、机翼12的集成散热

机身11与机翼12的流线型设计减少了空气阻力,同时为电推进装置20提供了安装支撑(图12)。部分气流可通过机身与机翼的缝隙流向电推进装置的散热区域,补充冷却气流,进一步提升散热效率。

3. 倾转旋翼的适应性散热

以飞行器高压上电为例,各部件协同流程如下:

位于机翼12内侧与尾翼13的电推进装置20可采用倾转旋翼设计(图12),在垂直起降与平飞阶段调整旋转轴向:垂直起降时,轴向竖直,螺旋桨产生的气流直接吹向电动发动机,强化散热;平飞时,轴向水平,利用迎面气流实现高效散热,适应不同飞行阶段的散热需求。

3.4

解决方案的技术优势

综合上述设计,本方案通过多维度优化,在小体积约束下实现了高效散热,其核心优势如下:

1. 气流分布均匀性提升

导流结构500的双路径与导流翅片550设计(图4、图5),结合风扇400的气流通道421(图7),使风扇中部与边部的气流流速差显著缩小。如图13的仿真结果所示,散热器300表面的气流流速分布均匀(颜色差异小),避免了局部低流速导致的热回流,散热效率提升30%以上。

图13为本申请实施例提供的一种电动发动机工作时

的各位置处的气流流速的仿真图

2. 液冷-风冷协同增效

液冷循环快速带走动力电机100的核心热量,散热器300通过风扇400的均匀气流高效散热,两者耦合使散热能力较单一方式提升50%,可满足eVTOL高负荷运行需求。

3. 紧凑集成与轻量化

“一驱二”的驱动电机200设计(驱动风扇与液泵)、刚性管路的支撑作用(图1),以及各部件的集成布局,使电动发动机的体积较传统方案缩小20%,重量减轻15%,满足eVTOL的轻量化要求。

4. 适应复杂飞行工况

螺旋桨的多路径气流设计(图3)与飞行器的多位置布置(图12),确保在垂直起降、平飞、悬停等不同工况下,散热系统均可稳定工作,气流供应充足,无明显性能衰减。

总结

本方案针对eVTOL电动发动机的散热难题,通过导流结构优化气流分布、风扇与液冷系统协同设计、电推进装置与飞行器的集成布局,在小体积约束下实现了高效散热。导流结构引导气流至风扇中部,解决了分布不均与热回流问题;液冷-风冷耦合系统强化了热量传递;螺旋桨与飞行器的布局设计则确保了不同工况下的散热稳定性。该方案为eVTOL的安全、高效运行提供了关键技术支撑,推动了电动航空领域的发展。

如需本专利原文

请联系要点纵航工作人员领取!

要点纵航工作人员微信

来源:公开信息,要点纵航整理

提示:原创文章未经允许,请勿转载

免责申明:本文中所含内容乃一般性信息,包含的价格及观点仅供贵方参考,要点纵航不对任何方因使用本文内容而导致的任何损失承担责任。

要点纵航专注于低空经济和eVTOL技术的发展,识别并研究行业的关键障碍及相关需求。我们通过提供数据、分析和见解,与行业参与者共同致力于实现安全、可持续、低成本且可及的变革性城市空中出行方式。一公里的地面交通只能带您走一公里,而一公里的空中飞行可以带您到任何地方!

如您想获取更多关于eVTOL技术的最新消息,请添加相关人员或通过电子邮件,把您的要求发送给我们。

18958230600

alfred.shen@cycolpower.com

你们点点“分享”,给我充点儿电吧~