这些沉睡在海底的玻璃纤维其重要性不亚于芯片和数据中心,而亚洲人工智能的蓬勃发展,正取决于谁能掌控它们

作者:亚洲科技观察

日期:2025 年 9 月 11 日

每一次点击、每一次通话、每一次追剧,甚至是你此刻正在阅读这篇文章的这个行为,所有这一切都依赖于海底光缆:它们是成捆的光纤玻璃丝,通常不比花园里的一根水管粗,静静地躺在洋底。

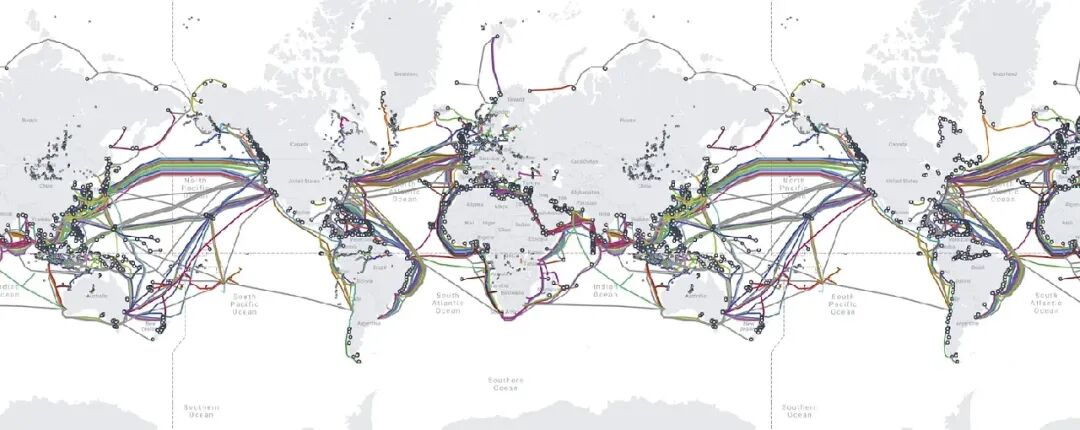

我们虽然鲜少谈及,但它们却是互联网无形的动脉,承载着全球 95% 的洲际互联网流量。截至 2025 年初,根据 TeleGeography 的统计,全球共有 600 条在役海底光缆,总长度超过 148 万公里。然而,尽管覆盖范围如此之广,它们却既至关重要,又异常脆弱。

上周发生的红海断缆事件就是一个惨痛的警示,它提醒我们这个系统是何等脆弱。数条光缆被切断,迫使微软公司重新规划流量路由,并导致从印度到东非至少 10 个国家的网速变慢。

对于亚洲的人工智能未来而言,真正的关键不仅在于芯片和数据中心,更在于那些沉睡在海底的无形玻璃纤维——它们是连接云园区、传输模型权重并维持整个区域数字经济活力的互联网大动脉。

此类事件并非罕见。尽管事故原因仍在调查中,但专家表示,常见的罪魁祸首包括船锚、拖网渔船、地震、火山喷发,甚至是蓄意破坏。

根据国际电缆保护委员会的数据,每年平均发生约 200 起与光缆相关的故障。维修工作不仅艰巨、成本高昂,还需要专业的船只和人员,可能耗时数周才能使光缆重新上线。根据 ICPC 的数据,2023 年共进行了 206 次维修,其中最长的一次维修耗时竟长达 947 天。

亚洲的数字港口

亚洲正处在一场数字基础设施建设的热潮中。数十亿美元的资金被投入到数据中心、云园区和人工智能基础设施中。但仅有服务器是远远不够的。每一个模型的训练、每一个数据集的处理、每一项云服务的交付,仍然依赖海底光缆将数据传入和传出该地区。

这就是为什么光缆登陆站常被誉为数字经济的新港口。如果说海运港口曾决定了货物的流向,那么海底光缆如今则决定了数据的流向。因此,马来西亚、新加坡和菲律宾等东南亚国家近年来一直在加大力度提升其海底光缆能力,也就不足为奇了。

新加坡是该区域主要的数字门户。它拥有超过 24 个海底光缆系统的登陆站,是全球互联网流量在亚洲、美国和欧洲之间流动的关键出入口之一。

政府计划在未来十年内将登陆容量翻倍。其中一个重大项目是 Bifrost Cable System,这是一条耗资 7.6 亿美元的跨太平洋光缆,由 Meta、吉宝 (Keppel) 和印尼电信 (Telkom Indonesia) 共同投资。该光缆将于 2025 年启用,直接连接新加坡与美国西海岸,这也是该路线上八年来的第一个新系统。

另一个项目是 SEA-ME-WE 6,通过中东连接东南亚与欧洲,新加坡是其关键登陆点。正是这种强大的连接性,吸引了亚马逊、微软和谷歌等科技巨头将其云和数据中心业务集群设在新加坡。

马来西亚目前运营着六个光缆登陆站,并连接到 29 个海底光缆系统(包括在建项目)。其中大部分系统登陆于马来西亚半岛,包括柔佛州。

对于那些希望寻找新加坡土地和能源限制替代方案的超大规模数据中心运营商而言,柔佛已成为其重要的溢出承接地。像 MIST 光缆这样的项目,以超过 200 Tbps 的容量连接马来西亚、印度、新加坡和泰国,反映出该国正将自己定位为既是冗余备份选择,也是一个冉冉升起的新枢纽。

菲律宾也在数字阶梯上不断攀升。谷歌和 Meta 已选择该国作为其 Apricot 等系统的登陆点。Apricot 是一条连接日本、关岛和东南亚的高速光缆,将在马尼拉和达沃登陆。对于一个长期被视为纯粹消费市场的国家而言,这些项目标志着一种转变,使菲律宾成为跨太平洋和亚洲数据流的真正中转站。

台湾的情况则凸显了风险。该岛屿多次遭遇光缆中断事故,通常归咎于渔船作业,这些事故不仅扰乱了网络连接,还迫使其依赖备用的卫星链路。2023 年,连接台湾马祖列岛的两条主要光缆被切断,导致居民断网数周。

对于一个在全球芯片产业中占据核心地位的地区来说,这些事件是一个显而易见的弱点,也严酷地提醒着我们,在迈向一个更加由人工智能驱动的世界时,控制光缆登陆站是一个何等关键的问题。

来源:海底电缆网络

谁拥有这些光缆

几十年来,海底光缆一直由电信运营商拥有和运营。但这一格局正在迅速改变。如今,最大的推动者是那些超大规模数据中心运营商——谷歌、Meta、微软和亚马逊。它们不再仅仅是租用容量,而是亲自设计并资助整个光缆系统,以服务于它们自身的人工智能和云业务负载。

谷歌凭借其在全球拥有的 30 多个光缆系统处于领先地位。Meta 也紧随其后,投资了超过 20 个项目,包括 Project Waterworth。该项目完工后,将成为世界上最长的海底光缆项目,总长度超过 5 万公里。亚马逊和微软也在迎头赶上,支持为各自云业务量身定制的新的跨太平洋和亚洲内部线路。

与西方的企业主导模式不同,中国的光缆系统由国家资金和政策支持,将地缘政治考量直接融入了全球互联互通的架构之中。华海通信 (HMN Tech) 和中国联通 (China Unicom) 既是商业公司,也是国家战略的工具,与“数字丝绸之路”和“一带一路”倡议等政府举措紧密结合。仅华海通信一家就参与了超过 90 个国际光缆项目,凸显了其在扩展中国数字影响力方面的核心作用。

这为何重要?

首先,拥有光缆意味着控制带宽。对于每天处理数百万 GB 数据的公司来说,即使是速度上的一点点提升,也意味着巨大的成本节约和竞争优势。这还减少了它们对第三方运营商的依赖,使它们能够按照自己的方式管理流量。

其次,这引发了国家安全方面的担忧。当关键基础设施由私营企业拥有时,政府会失去部分监督权。谁来决定数据传输的路径?或是在网络中断期间谁能获得优先权?

在出现地缘政治紧张局势时,这些问题变得尤为尖锐。我们已经看到一些项目因此被取消或改道,例如太平洋光缆网络 (Pacific Light Cable Network),在美国官员对中国政府的数据访问表示担忧后,该项目放弃了原计划在香港的登陆点。

风险何在?

我们倾向于过度关注芯片,但快速、可靠地跨洋传输数据同样至关重要。网络中断意味着瓶颈、更高的成本和创新的延迟。

风险是真实存在的,但管辖这些风险的法律框架却相对薄弱。现行规则主要依据《联合国海洋法公约》,这是一个为航运和渔业而非关键数字基础设施制定的框架。

当光缆在国际水域被切断时,无论是意外还是蓄意破坏,目前还没有一个有效的机制来追究肇事者的责任。管辖权属于船只悬挂旗帜的国家或肇事者的国籍所在国,而不是光缆所有国。

对于亚洲而言,这一法律空白尤其危险。该地区既是云和人工智能服务增长最快的市场,也是中美光缆系统的交汇处。随着全球大量数据流入该地区,薄弱的治理使亚洲极易受到意外中断和蓄意干扰的威胁。

如果缺乏更强有力的全球保障措施,亚洲人工智能的蓬勃发展,有可能建立在脆弱的基础之上。海底光缆或许无形,但它们是该地区数字未来的基石——而此刻,这块基石却极易破碎。

一键三连「点赞」「转发」「小心心」

欢迎在评论区留下你的想法!