9月的上海黄浦世博园区,外滩大会的展台前人潮涌动。

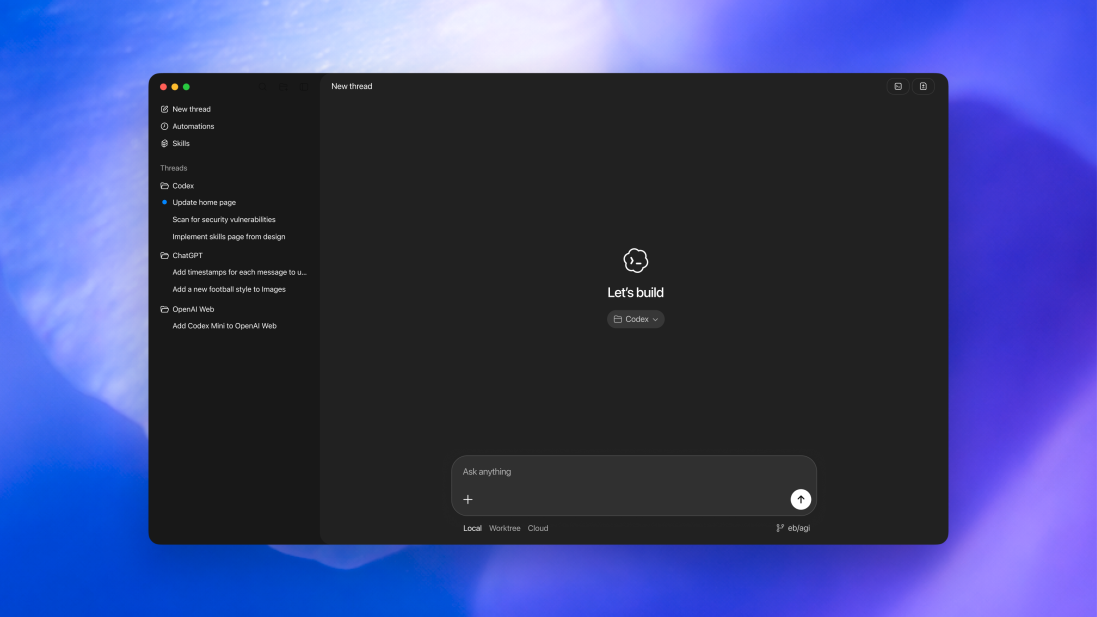

智谱AI带来其最新的智谱GLM-4.5大模型,这在行业内尚属首次。该大模型创新性地在一个模型中集成了推理、编码和智能体能力,以此来满足智能体应用的复杂需求。

在展示现场,参观者可以通过输入提示词,亲身体验到仅需一句话就能生成具备搜索功能的搜索引擎、能发弹幕的 B 站、能发博的微博等应用,真切地感受到大模型与智能体之间无缝衔接的魅力。

阿里展示旗下多款大模型产品,其中阿里通义点金、蚂蚁百灵大模型等备受关注。

阿里通义点金在金融领域大放异彩,助力企业迅速打造专业AI应用。它借助知识蒸馏、负样本强化学习等前沿技术,巧妙化解复杂金融情境下的高昂模型成本难题,大幅削减企业部署门槛,推动金融智能化进程。

图源“蚂蚁集团”

蚂蚁集团的创新成果同样格外引人注目。

在9月12日的大会上,其发布了全球首个智能眼镜可信连接技术框架——gPass,该技术具备“安全、交互、连接”三大核心能力,为用户打造自然无感的服务体验,推动AI眼镜产业进入智能新阶段。

研究所观察发现,在本次2025 Inclusion・外滩大会参展的近200家企业中,以及前不久的2025年中国国际服务贸易交易会(以下简称“服贸会”)上,江浙沪地区的AI企业实力实在瞩目。

当全国都在追逐AI风口时,这三个地区却跳出了比参数、拼算力的单一维度,走出了一条“各做擅长事”的路径。

怎么做到的?

图源“上观新闻”

从智谱AI展台的演示来看,GLM-4.5模型的核心价值在于打破“模型与场景脱节”的困局。

作为AutoGLM2.0的核心驱动技术,它不仅能精准理解自然语言指令,还能同步处理图像、音频等多模态数据,相当于为不同行业提供了统一的技术接口。

无论是云端完成外卖下单、优惠券使用等复杂操作,还是辅助设计、医疗分析等专业场景,都能通过其多模态能力实现高效适配。

作为上海地区颇具代表性的AI企业,透过智谱的各种动作和创新,我们其实可以窥见企业背后的地区优势。

在研究所看来,上海在通用AI领域的底气,源于科研+产业的双向绑定。

这里汇聚了复旦大学、上海交大等顶尖高校的AI实验室,以及商汤、依图等头部企业的研发中心,具备“理论突破-技术转化-场景验证”的闭环。

研究所此前曾与某头部投资机构的投资人聊起上海的优势,得到的共识是:在上海,AI研发不缺落地场景,企业会带着真实需求与科研机构合作。

反过来,这种需求导向的模式,也会让研发效率大大提高。

横向对比,如果说上海聚焦通用AI构建“底层能力”,那么江苏则更擅长让AI深入制造业一线解决实际问题。

同样是9月举办的2025年中国国际服务贸易交易会,江苏交易团一共组织了174家企业及机构、570位企业代表赴会。

据江苏省人民政府报道,在AI板块,无锡力芯微电子的物联网芯片如同“智能神经末梢”,可实现设备精准感知与数据传输。

苏州华棱旭天的中医药AI面诊系统融合传统中医理论与智能算法,仪器“把脉”问诊,几十秒就可以出具一份养生建议;而江苏斯博赛福的运动AI系统实时捕捉运动轨迹并分析风险,为大众体育安全保驾护航。

这些已经初步具备商业化落地能力的技术成果,都体现了同一件事:江苏的AI企业,似乎更擅长让技术在工厂或是实用场景里落地生根。

这种落地导向的创新,源于江苏密集的制造业集群。

这里拥有超过10万家制造企业,从汽车、电子到化工、纺织,每个行业都存在具体痛点。

正是这些“真需求”,促使本地企业的AI技术不断优化。

一位在苏工程师对研究所表示:在江苏做AI,必须经得起工厂的考验,要能处理生产中的突发情况,否则再先进的技术也无人问津。

与上海、江苏的技术路径不同,浙江则将AI创新的重心放在了金融科技领域,力求让技术成为服务中小企业的“毛细血管”。

这里拥有全国最活跃的电商生态,淘宝、天猫上的商户积累了海量交易数据;同时具备发达的第三方支付体系,支付宝的交易数据能够反映企业的真实经营状况。

在这样的背景下,AI模型通过分析这些数据,就能判断商户的信用水平。

整体看下来,江浙沪三地在AI技术创新上并非各自为战,反而是形成了相互协同的格局。

上海的技术需要江苏的制造业场景进行验证,江苏的工厂需要浙江的金融服务予以支持,浙江的金融AI则需要上海的技术优化模型。

就像一张相互咬合的齿轮,每个环节都不可或缺。

未来的AI竞争,远不止于单一技术的比拼,更需要把目光放大,进行产业生态的较量。

江浙沪的经验表明:只有将技术创新扎根于本地的产业土壤,找到技术适配产业的精准路径,才能让AI真正落地,而非停留在概念阶段。

风口之下,江浙沪已凭借差异化优势,织就了一张牢不可破的AI生态网。

这才是强者恒强的真正密码。

参考来源:

2025外滩大会及服贸会相关报道。