IT之家消息,在脑机接口等神经接口系统中,电极是连接电子设备和生物神经系统的核心界面传感器,是脑机接口中“接口”的核心所在。然而,当前植入式电极均是“静态”的,植入后只能“固定位置、局限采集”,还在免疫反应中“被动挨打”乃至传导失效,严重制约了脑机接口的应用和未来发展。

9 月 17 日,由中国科学院深圳先进技术研究院刘志远、韩飞团队联合徐天添团队,以及东华大学严威团队,历经 5 年多协同攻关的研究成果在《自然》发表。

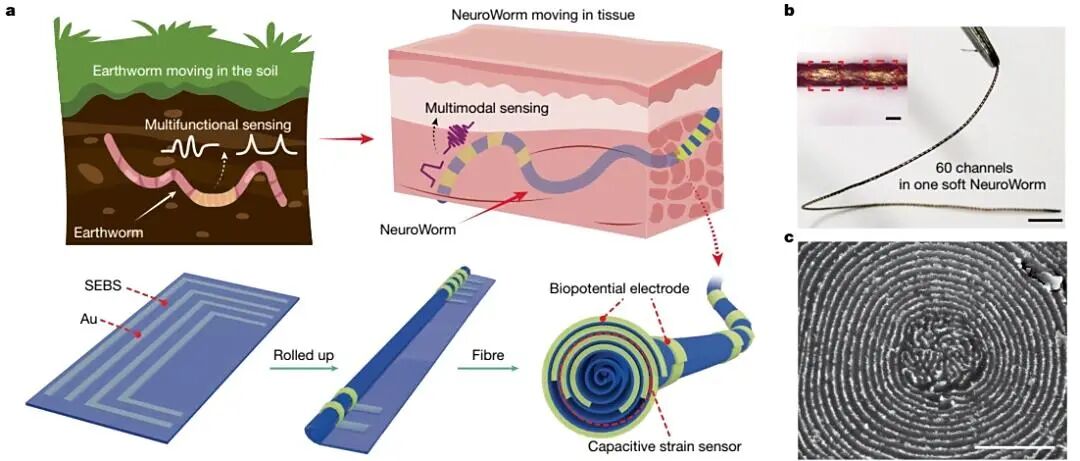

研究团队成功研发出了如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的神经纤维电极 —— NeuroWorm(神经蠕虫)。该研究首次提出了脑机接口“动态电极”的新范式,打破了植入式电极的“静态”传统,为脑机接口电极的研究与应用开辟了新方向。

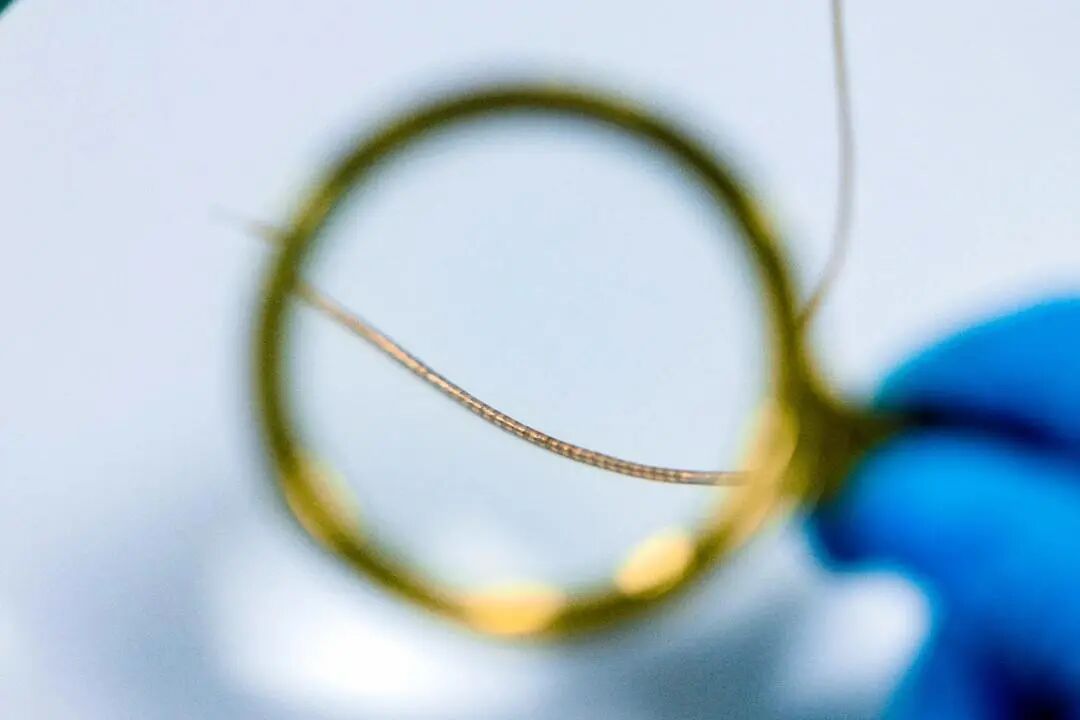

在该研究中,研究团队首先要解决的难题,便是如何在一根直径约为 200 微米的纤维上,布局数十个独立的电极通道,这相当于在一根头发丝上拆分雕刻出数十根长度一致、彼此不能交叉的细线,还要保证这根纤维足够柔软且可拉伸。

▲ 放大镜视野下的 60 通道神经纤维电极

通过超薄柔性薄膜的制备、导电图案设计、软硬接口设计和制造等多个精细步骤,经过五年攻关,研究团队在郑海荣院士、李光林研究员的帮助下,终于制备出拥有沿着纤维长度方向独立分布的多达 60 个通道的、直径仅有 196 微米的柔软可拉伸纤维电极。

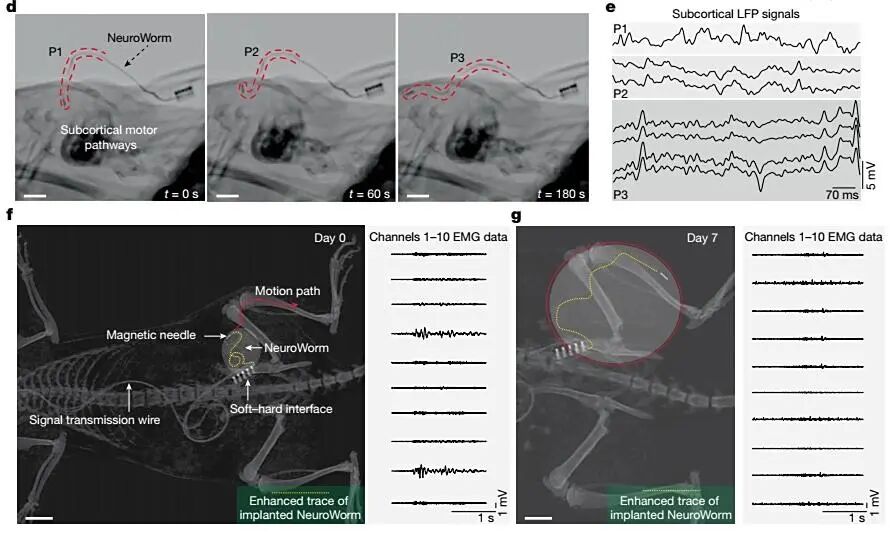

为了让制备的电极“动起来”,团队在电极的一端增加了微小的磁头,通过结合高精度磁控系统和即时影像追踪技术,使电极能够在体内自主调控前进方向,并能稳定记录高质量的生物电信号。这样的“动态电极”可以在兔子颅内“游走”,根据需要主动更换监测目标,研究团队给它命名为 NeuroWorm—— 神经蠕虫。

▲ “NeuroWorm”的设计、制造策略和演示

它的应用还远不止于大脑。研究团队还首次实现了电极在肌肉内的长期植入与稳定工作。团队利用微创植入技术,成功实现了 NeuroWorm 电极在大鼠腿部肌肉内稳定工作超过 43 周。在外部磁场的操控下,NeuroWorm 可在肌肉上表面实现游走,可在植入后的一周内每天变换位置进行监测。

▲ 磁场控制下“NeuroWorm”对脑部与骨骼肌的动态监测

来源:IT之家

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

加群交流、商业合作请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展