脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)、脑功能检测(Brain Function Detection, BFD)和脑刺激(Brain Stimulation, BS)是神经科学与神经工程领域三大关键技术方向。三者在基础研究、临床应用以及人机交互范式中均发挥着至关重要的作用。尽管其发展路径与应用侧重点各不相同,这些技术在学术讨论和产业实践中却常被混淆或模糊使用,可能导致概念误解、系统设计不当甚至临床误用。既往文献综述多集中于将BCI作为单一研究对象,探讨其历史演进、特定神经生理信号模态或新兴技术趋势。本文的核心贡献在于批判性地审视“被动式BCI”的过度使用(即将缺乏反馈的监测简单标注为BCI),并从应用导向的视角澄清BCI、BFD与BS之间的概念边界,以缓解术语混乱。此外,本文探讨了这三类技术的融合与分歧,批判性地评估其在临床和实验场景中集成应用的可行性与挑战。最终,本文旨在构建一个清晰、系统且概念一致的分析框架,以支持神经科学初学者、跨学科研究人员及临床从业者。通过促进对BCI、BFD和BS的精准理解与合理利用,推动其标准化发展,并增强其在科研和临床领域的转化效能。

01

引言

脑功能检测(Brain Function Detection, BFD)、脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)和脑刺激(Brain Stimulation, BS)是当代神经科学与神经工程的三大主要技术方向。本文中,“BFD”仅作为内部约定的简称,用以指代一类成熟的脑功能监测技术——包括脑电图(EEG)、功能性近红外光谱(fNIRS)和功能性磁共振成像(fMRI)等——其主要用途是实现连续的功能性评估(而非诊断性评估)。此用法并未引入新的概念类别或重定义现有术语:BFD专注于大脑功能的被动监测(如认知负荷、意识状态),而相同的技术(如EEG、fMRI)也可独立用于临床诊断评估(如昏迷评估、神经疾病诊断)——这些诊断性应用并不属于BFD的范畴,但会在第2.1-2.2节中予以讨论,以澄清技术的全范围并避免将“监测用途”与“诊断用途”混为一谈。采用“BFD”这一术语的主要原因,是为了在BFD-BCI-BS框架中提供简明的指称标签,避免在讨论纯监测系统时因宽泛地称为“被动BCI”而引发歧义。

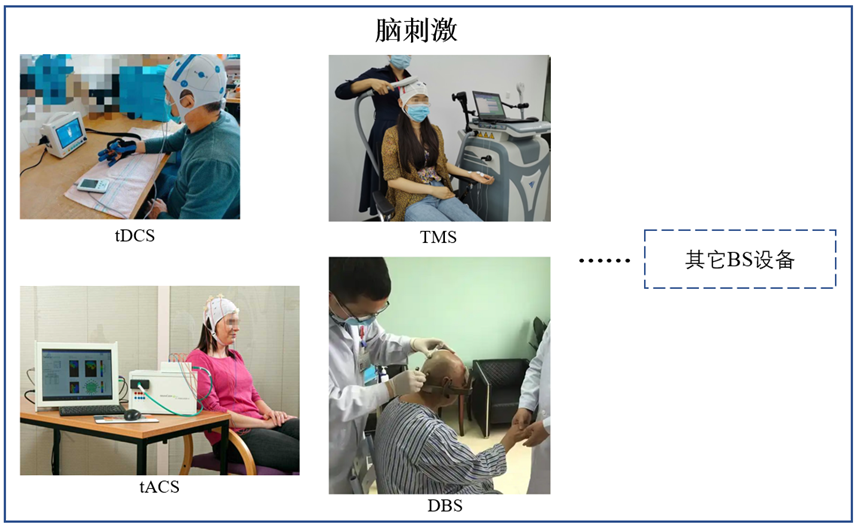

BFD关注脑信号的被动监测与分析,用于识别诸如注意力、认知负荷、疲劳和睡眠状态等功能指标[1]。相比之下,BCI是一种交互式人机技术,能够实时采集中枢神经系统信号(如EEG、皮层电图ECoG、单神经元放电),并通过信号处理与解码算法将用户意图转化为对外部设备的直接控制[2,3]。BS则通过对特定脑区施加靶向刺激——如经颅磁刺激(TMS)、经颅直流电刺激(tDCS)或经颅超声刺激(TUS)——以调节或重塑神经活动,服务于治疗或康复目的[4]。

虽然已有术语(如“神经监测”“神经影像诊断”)广泛用于描述单一技术(如基于EEG的监测、基于MRI的诊断),但这些表述通常孤立地指向特定技术或临床场景,缺乏系统性横向比较。为解决这种碎片化并实现对脑监测、BCI和BS的系统比较,本文引入“BFD”作为临时内部简称,仅指向以监测为目的的技术(如基于EEG的神经监测、基于fNIRS的认知负荷监测)。该用法并非试图替代既有术语或建立新的集合性分类,而是提供一个便于结构化比较与读者理解的简洁标签。值得注意的是,在中国学术界与产业界,这三类技术领域常被混淆,因此采用“BFD”主要是为了在本综述中明确三者边界,而非重新定义国际通行的术语体系。

从基本概念、目标、原理与方法、信号流程及应用场景等角度来看,这三类技术存在显著差异。BFD以观察为主,不涉及实时交互,用户是被动的信号源;BCI的特征是闭环、双向和自适应过程:从用户意图到信号编码(BCI范式)、从编码信号到解码(BCI解码)、再从解码结果到外部输出(BCI应用)。BS则以向特定神经系统施加外部刺激为定义特征,属于输入驱动的干预方式,而非交互式系统。

随着技术进步,各类应用场景不断拓展。BFD被广泛用于驾驶员监测、职业安全、认知评估等;BCI在辅助交流、假肢控制、游戏交互等方面显示出潜力;BS在抑郁症治疗、运动康复支持、记忆增强等临床领域取得显著进展。在某些疾病场景下,BFD、BCI和BS可两两或三者联合使用,以提高诊断精度、改善康复效果并提升交互控制能力。

然而,概念混用在学术界和产业界仍较常见。纯功能监测系统有时被误称为“被动BCI”[5,6],尽管其缺乏该术语原本所隐含的实时自适应反馈;而脑刺激有时也被错误地纳入BCI范畴[7]。这些模糊用法可能误导研究设计、阻碍合理应用,掩盖技术路径的本质差异。

既往综述已对BCI的发展与应用进行详尽阐述——例如Wolpaw等[8]与Coyle等[9]提出的基础系统架构,Nicolas-Alonso与Gomez-Gil[10]对特定模态的分析,以及Edelman等[11]的最新趋势总结——但多将BCI作为孤立主题进行讨论。BFD和BS虽与BCI共享部分神经生理基础,却往往被分散处理或被忽略于BCI主题的讨论之外。

本文将BFD、BCI和BS纳入统一比较框架,明确三者概念边界,批判“被动 BCI”术语的泛化使用,并系统分析其在临床与转化研究中跨技术集成的机遇。本文采用应用导向的视角,从目标、概念、原理、方法、信号流程与应用场景等方面对三类技术进行比较。论文的结构安排如下:第2节讨论BFD应用,第3节讨论BCI应用,第4节讨论BS应用,第5节分析三者的异同与集成路径。本文唯一提出的术语批判集中于“被动BCI”的过度使用,建议该术语仅限于包含反馈的系统,而纯监测系统更宜归类为脑功能监测技术。

为确保方法学透明性和可复现性,本文的文献检索与筛选过程纳入了PRISMA框架的关键要素,详见第1.1节。

1.1 文献检索与筛选

本综述虽以叙述性为主,但借鉴了PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)框架的若干要素,以增强透明度与可复现性。

1)检索策略:文献检索在PubMed、Web of Science、IEEE Xplore和Scopus数据库中进行。检索词包括“brain-computer interface”或“BCI”或“brain stimulation”或“neuromodulation”或“brain function detection”,并结合具体应用相关词汇,如“阿尔茨海默病”“帕金森病”“癫痫”“特发性震颤”“强迫症(OCD)”“临床试验”。时间范围为2000年1月至2025年6月。

2)纳入/排除标准:纳入的研究需满足:(1)涉及人类受试者或具有临床相关性的转化模型;(2)明确涉及 BFD、BCI 或 BS 的临床或应用场景;(3)为英文同行评审论文。排除的研究包括:(1)缺乏方法学细节的研究;(2)社论、评论及非同行评审材料;(3)重复文献。

3)筛选与遴选:初检共识别1,256篇文献,去重并进行标题与摘要筛查后,保留487篇进行全文评估,其中213篇满足所有纳入标准。

4)数据提取:提取关键数据(技术类型、靶疾病、实验方案、结果)并汇总成表格。研究筛选流程见图1(PRISMA流程图)。

图1 PRISMA风格流程图,展示文献检索与筛选过程。

注:数字表示文献检索的近似数量,用于说明本叙述性综述中的筛选流程。

02

脑功能检测(BFD)的应用

BFD利用多种神经影像学和电生理技术——包括脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)、功能性磁共振成像(fMRI)、计算机断层扫描(CT)、正电子发射断层成像(PET)以及功能性近红外光谱(fNIRS)——以获取全面的大脑活动数据。这些技术能够实现电生理和代谢信号的实时测量,支持临床诊断和个体化治疗方案制定。图 2 展示了 BFD 所采用的主要代表性技术与设备。

(a)

(b)

图2 BFD 技术与设备示意图。(a)主要脑功能检测技术的示意图,虚线箭头表示外部设备对大脑功能活动状态的检测与输出;(b) 用于改善脑功能和治疗神经精神疾病的脑刺激设备。图中,ECoG(Electrocorticography)表示皮层脑电图,LFP(Local Field Potential)表示局部场电位,SPIKES(Neuronal Spikes/Action Potentials)表示神经元放电或动作电位。

常见的BFD方法主要包括电生理信号检测和代谢/血流动力学变化检测两大类。表1对这些方法进行了概述,并比较了它们各自的优缺点。

表1 两类常见脑功能检测(BFD)方法的比较

随着神经科学研究及其应用的持续推进,BFD已被应用于临床与实验研究场景,见图3所示。

图3 脑功能检测(BFD)应用示意图

尽管本综述主要关注BFD在连续功能评估中的应用,但需要强调的是,相同的基础技术(如 EEG、fMRI)同样被用于临床诊断。下文将对这些应用进行回顾,以全面呈现相关技术的能力范围,同时强调:概念上的定位取决于其解释和使用场景(连续监测vs.明确诊断)。

2.1 脑功能检测(BFD)在神经疾病诊断中的应用

通过检测脑活动异常,脑功能监测技术(EEG/fMRI/PET,以下简称“BFD”)可用于识别癫痫、卒中和脑肿瘤等疾病。此外,BFD在评估阿尔茨海默病、帕金森病患者特定脑区功能状态,以及新生儿缺氧缺血性脑病的诊断中也具有重要作用。

1)癫痫的诊断

癫痫通常与大脑内异常电活动相关。BFD可通过脑电图(EEG)检测此类异常,识别癫痫样放电的部位、频率和模式。这些信息有助于确定癫痫发作的类型和起源[12,13]。

2)卒中的诊断

卒中通常表现为局部脑区血液供应中断。BFD技术如功能性磁共振成像(fMRI)或单光子发射计算机断层成像(SPECT)可用于评估脑区活动变化[14]。卒中后,部分脑区可能表现出活动减弱或缺失,成像技术能够帮助定位受损区域。

3)脑肿瘤的诊断

脑肿瘤常导致局部脑功能的改变。fMRI和功能近红外光谱(fNIRS)等技术可用于评估肿瘤对脑功能的影响,特别是当肿瘤位于运动或语言等重要功能区附近时。fMRI可动态监测脑激活模式,判断关键功能区是否受到累及[15,16]。

4)阿尔茨海默病患者特定脑区的功能评估

阿尔茨海默病患者常表现为记忆和语言障碍。fMRI可用于评估与记忆相关脑区(如海马体)的活动变化[17]。此外,EEG和PET可检测多个脑区的代谢异常,有助于认知衰退的评估[18]。

5)帕金森病患者特定脑区的功能评估

帕金森病(PD)常伴随运动功能障碍。fMRI可揭示运动控制相关脑区(包括基底节)活动的异常[19]。此外,EEG可检测运动相关脑电节律的变化,从而辅助评估疾病进展[20]。

6)新生儿缺氧缺血性脑病的诊断

新生儿缺氧常在EEG信号中呈现特征性变化。EEG对新生儿脑活动高度敏感,可检测缺氧相关异常,从而有助于诊断缺氧缺血性脑病[21]。此外,fNIRS可监测皮层氧合水平,为新生儿缺氧提供补充诊断信息[22]。

2.2 脑功能检测(BFD)在意识状态监测中的应用

BFD可实现对昏迷或植物状态患者脑功能的实时监测与评估,为制定科学合理的治疗策略提供依据。

1)EEG:昏迷或植物状态患者的主要监测工具

EEG是评估植物状态患者脑活动的主要手段之一。EEG可检测低频脑活动(如无反应脑波)及特定电生理模式,例如脑干反射、睡眠-觉醒周期等,这些均可提示残余的皮层意识[23]。EEG还可帮助识别局部功能活动。例如,紊乱或持续低频的EEG模式(如广泛的θ波活动)可能提示植物状态持续存在[24]。

2)fMRI:通过脑激活评估意识状态

fMRI通过检测血流变化评估昏迷或植物状态患者的脑活动。当呈现听觉、视觉或语言刺激时,若在与意识和感知相关的脑区观察到皮层反应,则可能提示存在残余意识[25]。

3)fNIRS:实时监测脑血流动力学和氧合

fNIRS常用于重症监护环境,可实时监测脑皮层氧合水平,提供评估昏迷或植物状态患者整体脑功能的关键数据[26]。

4)事件相关电位(ERP):评估意识水平

ERP来源于EEG记录,通过分析波形变化评估患者对外界刺激的反应。特定ERP成分的存在或缺失可帮助推断患者的意识水平[27]。

5)脑干反射:重度脑损伤患者意识的重要指标

脑干反射,尤其是脑干听觉诱发电位(BAEP),涉及脑与脊髓之间的神经通路(如瞬目反射、瞳孔光反射)。这些反射是评估脑干功能的重要指标,并可为患者的意识状态提供参考[28]。

2.3 脑功能检测(BFD)在认知与情绪评估中的应用

多种技术(包括 EEG、fNIRS、fMRI 或其组合)可用于研究脑活动与注意、记忆、情绪等认知状态之间的内在关系。这些方法推动了神经心理学和精神健康评估的发展,为精神障碍的预防、诊断和康复评估提供了更加客观的证据。

1)EEG在认知与情绪评估中的应用

EEG用于研究认知功能(如注意、记忆)和情绪状态的神经基础。EEG频段(θ、α、β、γ)与认知/情绪状态的关联已被大量研究。在注意任务中,EEG可表现为β波活动增强(提示专注注意)和α波增强(提示放松状态);负性情绪通常伴随α波抑制和θ波升高[29]。在记忆任务中,尤其是记忆提取和学习阶段,θ波和δ波活动往往增强[30,31]。

2)fNIRS在认知与情绪评估中的应用

fNIRS常用于研究与前额叶活动相关的认知过程,特别是执行功能和工作记忆任务[32]。前额叶氧合水平的变化与注意集中和记忆编码密切相关。研究表明,情绪状态与特定脑区(如前额叶皮层)的氧合水平存在显著相关性,例如焦虑或压力等负性情绪可能导致该区域血流量下降[33]。

3)fMRI在认知与情绪评估中的应用

fMRI研究表明,注意和记忆任务可激活前额叶皮层、顶叶和海马等脑区[34]。海马与前额叶皮层之间的协同作用在记忆编码和提取过程中尤为关键。情绪调节涉及前额叶皮层和杏仁核等特定脑区,这些脑区在不同情绪状态下表现出特异性激活模式。负性情绪(如抑郁、焦虑)常与杏仁核的过度激活相关,而积极情绪则与前额叶皮层调控活动的增强相关[35]。

4)EEG与fNIRS或fMRI的联合应用

近年来,EEG与fNIRS或fMRI的集成成为研究认知和情绪的多模态方法[36]。这种组合利用EEG的高时间分辨率和fNIRS/fMRI的高空间分辨率,从而提供更全面的见解。

EEG与fMRI的联合应用尤其有助于刻画注意和记忆过程的时空神经动力学特征[37]。例如,EEG可捕捉快速神经反应,而fMRI则揭示大尺度脑激活网络。该方法在探索情绪调节的动态过程方面也极具价值,尤其是在识别情绪生成与调控的时空模式方面。

2.4 脑功能检测(BFD)在实时神经生理监测中的应用

在外科麻醉、癫痫发作和重症监护等临床场景中,BFD可实现对神经和血流动力学信号(如EEG、脑血流)的实时监测,从而实现术中脑缺氧或灌注改变的早期预警。同时,它还可支持术前功能定位和癫痫灶精确定位。

1)外科麻醉过程中的脑功能监测

麻醉过程中,麻醉药物可能显著抑制神经功能,从而影响脑活动。BFD可实时监测脑电活动,以评估麻醉深度和神经反应性。常用监测手段包括EEG和fNIRS。

EEG频谱成分的变化(如α、θ、δ波)可反映麻醉深度。若低频活动(如δ波)过度增强,可能提示麻醉过深,增加脑缺氧或神经过度抑制的风险[38]。术中应用fNIRS可早期发现脑氧饱和度下降的迹象,帮助临床医生调整麻醉剂量或优化脑灌注,确保大脑获得充足的氧供[39]。

2)癫痫发作过程中的脑功能监测

EEG可实现癫痫发作的早期检测,并可用于评估药物干预下的治疗效果和发作频率[40]。

3)重症监护中的脑功能监测

在重症监护病房(ICU)中,脑功能监测的主要目标是评估神经功能、及时发现脑缺氧或低灌注,并为临床干预提供实时反馈。EEG和fNIRS是常用手段。

EEG可监测脑电活动,检测缺氧性脑病、脑损伤等异常,并辅助评估患者意识水平[41]。脑缺氧可能由休克、低血压、全身性缺氧等ICU相关因素引起,fNIRS可提供早期预警,指导及时临床处理[42]。

4)术前功能定位和癫痫灶精确定位

功能脑区和癫痫灶的精准定位对癫痫外科手术(如病灶切除)至关重要。EEG、fMRI和脑磁图(MEG)的联合应用能够精确识别癫痫起始区及其功能相关区域,为神经外科医生提供详细的功能脑图,从而优化手术方案[43]。

2.5 脑功能检测(BFD)在职业与专业健康监测中的应用

随着可穿戴神经技术的发展,脑功能检测日益应用于高强度或特定职业人群的健康状态与绩效评估。BFD为自我监测和个性化健康管理提供了新的技术路径。

1)工作负荷与精神疲劳评估

长期处于高负荷状态可能导致精神疲劳,从而降低工作效率和决策能力。BFD通过连续监测EEG频段(如 α、β、θ 波)变化,可识别疲劳和注意力下降的早期迹象[44]。

EEG频段活动可反映工作负荷:高负荷时θ波增强、α波减弱(详见2.3.1节);专注工作时β波增强[44,45]。

2)注意力与任务绩效评估

在需要持续注意的职业(如飞行员、驾驶员、空管人员)中,BFD可实时评估认知状态、注意集中度和任务执行表现。EEG和fNIRS等技术可用于实时监测与注意相关的脑区(如前额叶皮层)的活动。

研究表明,持续注意与前额叶β波活动增强相关,而注意力涣散或分心时θ波活动升高[45]。实时监测有助于判断个体是否处于最佳工作状态,以及是否需要休息或调整工作负荷。fNIRS能够评估前额叶血流动力学变化,为注意力、决策和执行功能的分析提供有价值的生理指标[46]。

3)健康管理与职业安全评估

在高强度工作环境中,过度疲劳或健康不良会显著增加事故风险。利用先进的可穿戴技术(如EEG、fNIRS、fMRI),BFD可实现对认知状态和生理指标的连续监测与评估,为健康管理和职业安全提供客观科学的支持。

在高负荷工作场景下,监测认知负荷和生理信号尤为关键。例如,可穿戴式fNIRS设备可实时监测脑氧水平,辅助评估高强度作业中的生理压力[46]。

当脑氧水平低于正常阈值时,可能提示过度劳累,增加认知错误或事故风险。长时间体力劳动或连续驾驶可能导致脑血流不足和注意力下降,从而提高事故发生概率。对脑氧水平的连续监测能够实现健康风险的早期发现,并提供及时的休息或负荷调整建议,从而有效降低职业事故的可能性。

作为实时神经监测技术,BFD不仅在临床场景中提供了重要支持,还为个性化治疗[47,48]和疾病预防开辟了新的应用方向。随着技术的不断进步,BFD正逐步与其他新兴技术(如虚拟现实、人工智能、神经反馈)深度融合,尤其是与脑机接口(BCI)和脑刺激(BS)联合应用时,在治疗、康复和行为评估等领域展现出巨大潜力。通过多学科研究的协同,BFD正成为现代医学中不可或缺的重要工具。

2.6 小结

第2.2-2.5节(意识状态监测、认知评估、实时神经生理监测、职业健康监测)描述的应用直接对应于BFD的“持续功能监测”属性。而第2.1节(神经疾病诊断)则介绍了利用相同技术(如EEG、fMRI)的独立诊断用途,这类诊断应用并不属于BFD范畴,但在此予以呈现,旨在澄清这些技术既可用于监测也可用于诊断。在本文综述中,“BFD”一词仅用于便于与脑机接口(BCI)和脑刺激(BS)进行跨领域比较,并非意在重新定义既有概念或替代诸如“神经监测”(neuromonitoring)等既定术语。

03

脑机接口的应用

脑机接口是一类先进的人机交互技术,可将用户意图——源自中枢神经系统在特定心理任务或外部刺激下产生的脑信号——直接转换为对外部设备的控制命令。通过特定的感测手段(如EEG、ECoG),这些脑信号能够被实时采集、处理和解码。BCI的核心特点在于其闭环工作模式:交互结果(包括神经反馈)会返回给用户,使用户能够主动调整心理策略,优化系统性能[49],如图4所示。

图4 脑机接口(BCI)系统示意图[45]

BCI的设计旨在绕过外周神经与肌肉系统,在大脑与外部设备之间建立直接的通信和控制通路。这一特性对于改善严重运动障碍或身体残疾个体的生活质量具有重要意义。图5展示了BCI系统的示意分类,说明了针对不同用户群体的BCI类型。需要注意的是,在混合型BCI(hybrid BCI)中,脑信号必须作为人机交互的主要信号通道,而其他生理信号仅起辅助作用。

(a)

(b)

图5 (a)BCI 系统示意分类;(b)混合型 BCI 系统分类。图中,EoG代表眼电图(Electrooculography)、EMG代表肌电图(Electromyography)、GSR代表皮肤电反应(Galvanic Skin Response)、EGG代表心电图(Electrocardiography)。

BCI具有五大主要功能,如图6所示:替代(Replacement)、恢复(Restoration)、增强(Enhancement)、补充(Supplementation)和改进(Improvement)。每项功能对应不同的应用领域和用户需求。

图6 BCI主要功能示意图

3.1 脑机接口在功能替代中的应用

通过解码神经信号,脑机接口(BCI)能够直接控制外部设备——如文字拼写器、假肢、机器人外骨骼和智能家居设备——以替代因伤病导致的自然功能丧失[50]。该应用主要针对瘫痪、截肢或患有肌萎缩侧索硬化症(ALS)的人群,目标是全面替代失去的生理功能,从而提升重度残障患者的自主性。例如,丧失语言能力的患者可通过BCI驱动的文字拼写器结合语音合成器实现文字发声;无法自控四肢的人可通过BCI操控电动轮椅完成日常活动[50]。BCI的主要替代应用包括但不限于以下几类:

1)运动功能替代

对于脊髓损伤(SCI)或截瘫患者,BCI技术可实现对假肢、机器人外骨骼和轮椅的控制,从而部分恢复丧失的运动功能[51]。例如,用户可利用BCI控制假肢行走、抓取物体及完成日常生活活动[52]。

2)交流功能替代

因ALS等疾病丧失交流能力的患者可利用BCI解码脑信号,实现文字拼写和语音合成,从而与护理人员及外部环境进行有效互动[53,54]。

3)智能家居控制替代

BCI系统可应用于智能家居环境,使运动功能受限者通过神经命令控制照明、供暖及娱乐系统,从而改善生活质量和自理能力[55]。

3.2 脑机接口在功能恢复中的应用

BCI技术在神经损伤后恢复中枢神经系统输出方面显示出显著潜力[50]。例如,脊髓损伤导致手臂或手功能丧失的患者,可通过BCI输出驱动植入电极刺激瘫痪肌肉,从而重新实现肢体运动。同样,患有多发性硬化症导致膀胱功能障碍的患者,可利用BCI控制输出对外周膀胱神经进行电刺激,恢复排尿功能。这些应用表明BCI可激活并康复受损神经通路,利用中枢—外周神经可塑性实现功能的部分或完全恢复[50]。

在功能恢复过程中,BCI解码脑信号,并结合神经康复方案——如神经肌肉电刺激(NMES)和机器人辅助训练——促进神经-肌肉连接的重新映射,恢复自然的运动或感觉能力[56]。与将丧失功能委托给外部设备的替代策略不同,恢复策略针对内在神经机制,重新激活或重塑受损回路,从而提升患者的自主控制能力。因此,BCI在可实现神经恢复的疾病中具有重要应用前景,如中风和脊髓损伤。

1)中风后运动功能恢复

基于BCI的中风康复发展迅速。系统可解码皮层意图,并将具身反馈(如虚拟/增强现实、触觉机器人和功能性电刺激 FES)与非具身感官反馈(视觉、听觉或生理信号)结合,形成闭环主动训练平台,促进神经可塑性及功能恢复[56]。Kruse等人的系统综述与荟萃分析显示,基于EEG的运动想象(MI)BCI训练在上肢和下肢运动功能及皮层重组方面显著优于传统康复疗法[57]。Barsotti等人及Qu等人进一步证明,中风患者通过MI-BCI控制机器人手臂进行上肢训练,并结合神经反馈,可显著提升运动功能恢复[58,59]。

2)脊髓损伤后功能恢复

在完全脊髓损伤患者中,BCI可解码运动皮层信号以控制外部执行器,实现部分运动功能恢复。植入电极记录运动皮层活动以进行精确解码,闭环反馈系统可实现实时控制调整[60]。恢复策略通常结合BCI与非侵入性或侵入性FES、神经假肢或虚拟化身。侵入式BCI在脊髓损伤治疗中显示出特殊潜力[61]。由于SCI破坏了大脑与脊髓运动中枢的通信,Lorach等人开发的BSI系统在结合康复训练后,可促进慢性四肢瘫痪患者的神经恢复,即使BSI停用,患者仍可借助拐杖辅助进行地面行走[62,63]。

3)帕金森病(PD)康复

PD以运动和认知功能下降为特征,并伴随神经振荡模式改变。Turconi等人将运动想象BCI应用于PD康复,报道冻结步态严重程度下降,EEG(α、β)波功率增加,并改善注意力及执行功能任务[64]。Xiong描述了BCI驱动的神经反馈与神经可塑性机制如何帮助PD患者恢复运动技能和认知功能,显著提升生活质量[65]。Rocha等人发现,受震颤影响的肢体在进行手臂伸展或手腕背屈的MI任务时,产生强烈事件相关去同步化(ERD)反应,表明将MI-BCI与FES结合可缓解PD症状的可行性[66]。Miladinović等人评估MI-BCI在PD患者下肢运动恢复中的应用,显示其改善步态功能的潜力[67]。

4)认知功能恢复

BCI在中风后认知康复中初步显示积极效果,表明其在非运动缺损(如认知和情绪)康复方面的潜力[68]。Yuan等人评估了一种BCI控制的踏车训练系统(双任务BCI-PT)在早期亚急性中风患者中的应用。经过24次训练,BCI-PT组下肢Fugl-Meyer评估(FMA-L)平均提高4.5分,注意力改善显著优于传统物理治疗组(P < 0.05)[69]。Carelli等人综述了针对神经发育障碍、中风幸存者及老年人的BCI认知评估与训练进展,强调BCI的双重优势:为严重运动障碍患者提供可靠的长期认知监测,同时通过参与驱动神经可塑性促进认知恢复[70]。da Silva-Sauer等人探索了基于条件奖励的神经反馈BCI系统用于痴呆康复,该类非侵入、实时的BCI平台可调控特定振荡特征以促进皮层重组与连接性,在注意力、短期记忆及视觉空间定向方面显示临床益处,提示其可应用于轻度认知障碍和痴呆进展干预[71]。

3.3 脑机接口在增强中的应用

BCI输出可以增强和优化中枢神经系统的自然输出[50]。例如,在长时间、高强度注意力任务(如驾驶或监控)期间,BCI可持续监测神经活动,并在注意力下降初期发出即时警报(如听觉提示),从而预防绩效下降和潜在安全风险[50]。

此类增强应用旨在提升认知、运动及感知能力,以满足特定职业或个体的性能需求。典型用户为健康人群,如军人、飞行员及电竞选手。例如,他们可使用EEG-BCI调节前额叶θ波与β波节律,延长注意力持续时间,提高认知处理效率,从而在持续注意任务中取得更优表现[72]。此外,BCI可与脑控外骨骼结合,增强士兵或运动员的力量和耐力。总体而言,BCI在增强中枢神经系统自然输出方面显示出重要潜力。

1)认知增强

神经科学及相关技术的进步为人类认知增强提供了创新途径。Cinel等人调研了主要神经技术(包括 BCI),指出这些工具不仅可观测大脑活动,还能调控和影响其活动,因此在认知增强中具有核心作用。他们的比较分析强调,各技术的时空分辨率、侵入性、可携带性、功耗及成本将显著影响其在当前及未来增强场景中的适用性,并描绘了未来二十年内的应用前景,凸显了BCI在提升人类认知功能中的关键角色[73]。

Georgiev等人报道,VR干预可引发神经生物学变化,如皮层灰质体积增加和β波功率升高,从而促进神经可塑性。他们进一步指出,创新BCI是VR中认知增强的关键工具,因为这些接口可解码皮层电活动,实现自主设备控制,凸显了BCI在增强认知功能中的潜力[74]。

BCI也为老年人认知增强提供了可行途径。尽管已有显著进展,但其在康复场景中的实际影响仍缺乏充分证据。Tsai等人评估了健康老年人及轻度认知障碍(MCI)群体中基于标准EEG的神经反馈协议,分析了随机化偏差、系统设计和反馈范式,发现BCI在老年人神经反馈研究中的可用性和适用性受随机化及结果测量偏差影响[75]。

Gordon等人指出,除临床应用外,BCI用于认知增强时具有伦理、法律和社会影响,尤其涉及隐私、自主性、不平等及社会整体影响[76]。

2)运动增强

大量BCI和神经反馈研究探讨了感知运动节律(SMR)自我调控训练,以提升健康个体及运动障碍患者的运动技能。Jeunet等人综述了 BCI/神经反馈研究及神经生理和神经可塑性发现,确立SMR作为通过 BCI/神经反馈训练增强运动技能的可靠神经标志,并讨论了SMR-BCI在健康人群、运动受限人群(如中风后运动缺陷)及多动症(ADHD)人群中的应用。尽管将SMR-BCI训练与运动能力提升的因果关系仍存在挑战,但早期结果显示了潜力,并强调了 BCI/神经反馈在临床神经生理中的重要考虑[77]。

运动想象(MI)训练在体育运动中广泛应用以提升表现。MI-BCI通过测量运动皮层激活提供神经反馈,反映心理努力质量,从而增强运动表现。Yakovlev等人研究了电竞选手中的MI-BCI训练,评估其对游戏鼠标任务反应时间和点击速度的影响。接受视觉BCI反馈的MI组在反应时间和点击速度上显著改善(p < 0.05),同时MI期间ERD稳定;对照组未表现出性能提升[78]。Grigorev等人证明,在MI-BCI训练中加入触觉反馈可增强对侧运动皮层对应手部的μ波ERD,为运动增强策略提供了神经生理学证据[79]。

3.4 脑机接口在功能改善中的应用

BCI输出可改善中枢神经系统的自然输出。例如,对于中风后手臂运动受损的患者,BCI可记录受损皮层区域的信号,并利用这些信号刺激肌肉或驱动矫形装置,从而增强手臂运动。重复应用此方法可诱导依赖活动的神经可塑性,进一步优化内在神经输出,促进更接近正常的运动控制。

除运动恢复外,BCI还可用于调控和优化现有的生理或心理状态,以提升生活质量,而非替代或恢复丧失的功能。通过解码神经信号并结合神经反馈或外部干预(如 FES),BCI可帮助用户自我优化注意力控制、情绪调节和睡眠质量等方面。这类改善应用主要针对健康个体或轻度功能缺损者,如亚临床焦虑、失眠或注意力下降。主要BCI驱动的改善领域包括:

1)认知改善

BCI提供了减缓年龄相关认知下降的有希望途径。基于EEG的神经反馈训练已显示可增强健康老年人及轻度认知障碍(MCI)人群的认知功能[80]。然而,Tsai等人指出,现有研究中随机化及结果测量偏差影响了结论的可靠性,需优化研究设计、考虑年龄差异,并开发稳健的BCI系统[75]。

BCI还可实现认知状态(如注意力)的实时预测,从而用于认知训练。Guan等人进行了两项大规模临床试验——一项涉及172名ADHD儿童,另一项涉及224名老年人——结果显示两组在认知训练目标上均有显著改善。儿童组的fMRI研究显示训练后功能连接网络趋于正常化,表明BCI基于的认知训练可积极调节脑网络[81]。

Mane等人强调,BCI 潜力不仅限于中风后运动康复,还可用于改善中风幸存者的认知和情绪功能。他们提出开发整合BCI平台,同时支持运动、认知和情绪康复,以协同促进恢复性神经可塑性[68]。

2)情绪与心理状态改善

Khorev等人系统综述了基于BCI的神经精神疾病康复方法——如ADHD、神经退行性疾病、精神分裂症和抑郁症——强调神经反馈与BCI技术在情绪调节和心理健康改善中的临床价值[82]。

研究还表明,将BCI与VR结合,可用于恐惧症和焦虑障碍的干预。通过BCI驱动的个性化VR体验,这些混合系统可提升治疗效果,并促进患者情绪及心理状态的改善[83]。

04

脑刺激的应用

脑刺激(BS)涵盖多种神经调控技术,包括经颅磁刺激(TMS)、经颅直流刺激(tDCS)、深部脑刺激(DBS),以及新兴方法如经颅交变电流刺激(tACS)、经颅超声刺激(TUS)和经颅光调控(tPBM),这些技术已应用于临床与科研领域。尽管其基本作用机制已有充分研究,本节重点阐述BS在集成BFD-BCI-BS框架中的角色。值得注意的是,BS是“调控导向 BCI”(modulation-oriented BCI)亚型的关键支撑技术。在此类系统中,刺激参数可基于实时神经解码结果自适应调整,从而实现动态、个性化的神经调控。

(a)

(b)

图7 脑刺激技术及设备示意图。(a) 主要非侵入性与侵入性脑刺激方式概览。虚线箭头表示外部设备向大脑提供电、磁、声或光刺激的路径[84,85];(b) 典型脑刺激设备示例,用于增强脑功能及干预神经精神疾病。

各刺激方式通过不同的生物物理机制(如电磁感应、离子迁移、机械压力或光敏蛋白的光刺激)实现神经活动的时空特异性调控,并在临床应用中展现出重要价值,包括神经退行性疾病治疗、精神疾病干预及认知功能增强[86]。

表2 主要脑刺激技术按侵入性分类及其描述、关键特征与主要应用

图8 脑刺激方法部署示意图

4.1 经颅电刺激(tDCS、tACS)的应用

4.1.1 tDCS的应用

本节聚焦于tDCS的代表性临床应用及其在调控导向型BCI中的整合潜力 [87]。tDCS作为一种治疗性干预手段,已在多种神经精神和神经系统疾病中得到研究,包括抑郁症、精神分裂症、阿尔茨海默病、帕金森病(PD)、失眠、慢性疼痛、癫痫、中风后康复、意识障碍、多动症(ADHD)、强迫症(OCD)、创伤后应激障碍(PTSD)以及多发性硬化(MS)。表3总结了tDCS在各类神经精神疾病中的代表性研究。

表3 tDCS在神经精神疾病中的干预示例

近期系统评价进一步支持脑刺激在阿尔茨海默病中的治疗潜力。Hsu等通过随机对照试验的荟萃分析表明,tDCS与TMS均可改善阿尔茨海默病及健康老龄人群的认知功能,但结果差异表明仍需标准化方案和长期随访试验 [96]。DBS及非侵入性刺激在帕金森病中的作用已被广泛研究。Bronstein等提出了覆盖DBS临床、手术及伦理方面的权威专家共识 [97]。Bucur与Papagno的荟萃分析显示DBS在运动改善上效果显著,但同时强调了长期神经心理监测的重要性 [98]。当tDCS与实时神经解码结合时,可作为调控导向型BCI的一部分,实现对用户特定神经状态的自适应参数调节。

4.1.2 tACS的应用

本节强调tACS的临床应用及其在调控导向型BCI中的作用。临床上,针对病理性神经振荡的tACS在改善神经精神和神经系统疾病症状方面显示出潜力。tACS已在多种疾病中开展研究,包括重度抑郁症、精神分裂症、阿尔茨海默病、失眠、帕金森病、慢性疼痛及胶质母细胞瘤(GBM),显示其作为EEG节律调控工具的潜力。表4总结了tACS在神经精神疾病中的代表性干预。通过与解码的脑电振荡活动对齐,tACS可嵌入调控导向型BCI,实现相位锁定的刺激方案,动态适应用户的神经活动状态。

表4 tACS在神经精神疾病中的干预示例

4.2 经颅磁刺激(TMS)的应用

TMS是一种非侵入性神经调控技术,通过快速变化的磁场在颅骨下产生微弱电流,从而选择性地激活或抑制皮层神经元,调节脑功能 [105]。TMS已应用于精神障碍(如重度抑郁症 [106]、焦虑障碍、精神分裂症)的治疗,以及神经康复(如中风后运动功能障碍、帕金森病、肌张力障碍)、疼痛管理(包括慢性神经性疼痛和偏头痛)及癫痫控制(用于研究性降低发作频率)。本节聚焦于TMS的临床应用及其与BCI的整合途径。表5列出了TMS在神经精神疾病中的代表性干预示例。当TMS嵌入闭环架构时,可作为调控导向型BCI的组成部分,根据解码的神经活动动态调整刺激方案。

表5 TMS在神经精神疾病中的干预示例

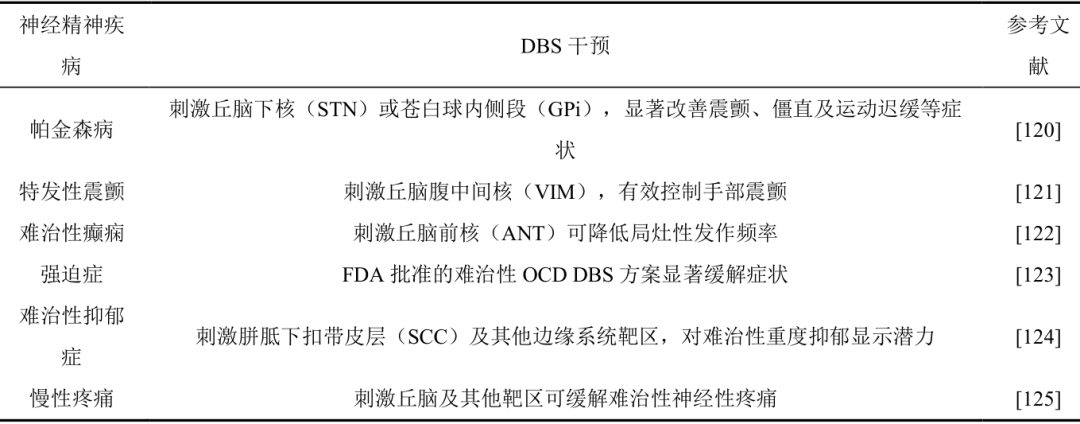

4.3 深部脑刺激(DBS)的应用

本节聚焦于疾病特异性应用及闭环整合 [117]。DBS适用于运动障碍——如帕金森病(PD)[118]、特发性震颤及肌张力障碍——以及精神和情感障碍(包括难治性抑郁症和强迫症)、难治性癫痫,以及探索性应用于慢性疼痛、暴食症、成瘾和阿尔茨海默病。表6列出了DBS在神经精神疾病中的代表性干预示例。

除了单一疾病应用,近期综述概述了植入式脑机接口的临床试验全景。Patrick-Krueger等 [119] 分析了正在进行和已完成的试验,明确了关键目标人群(如帕金森病、特发性震颤、癫痫)、结局指标及监管挑战,为评估DBS及其他植入式神经技术的临床转化提供了重要参考。在闭环应用中,DBS体现了调控导向型BCI方法,即刺激参数可实时适应患者特定神经信号。

表6 DBS在神经精神疾病中的代表性干预示例

系统证据支持DBS在药物难治性癫痫中的应用。Vetkas等对丘脑前核、中央内侧核及海马刺激进行了荟萃分析,显示显著降低发作频率,并强调个体化靶点策略的重要性 [125]。对于特发性震颤,Flora等的系统综述确认腹侧中间核刺激可稳健抑制震颤 [126]。在难治性强迫症中,Gadot等荟萃分析显示DBS显著减轻症状严重度 [127]。更广泛而言,Rosson等在一项综述中指出,脑刺激及其他生物干预对精神障碍具有潜力,但长期安全性仍需进一步监测 [128]。

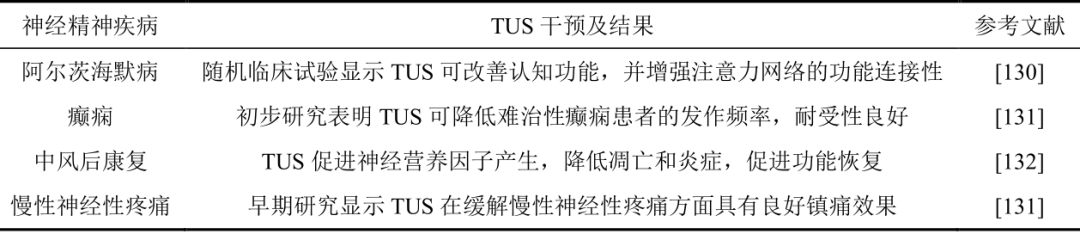

4.4 经颅超声刺激(TUS)的应用

本节讨论TUS的代表性临床应用及其在BCI系统中的整合潜力[129]。表7列出了TUS在神经精神疾病中的代表性应用。TUS可嵌入调控导向型BCI,实现针对解码脑状态的自适应靶向刺激及参数优化。

表7 TUS在神经精神疾病中的代表性干预示例

4.5 经颅光调控(tPBM)的应用

表8列出了tPBM在神经精神疾病中的代表性应用 [133]。

表8 tPBM在神经精神疾病中的代表性干预示例

本节将脑刺激(BS)定位为BFD-BCI-BS整体集成框架中的功能组成部分,而非孤立的技术综述。其主要作用在于支持调控导向型BCI子类型,并为闭环神经技术生态系统提供自适应神经调控能力。这一视角为第5节的比较分析提供了理论支撑,并强调BS作为BCI分类与整合策略的补充性技术。.

05

脑功能检测、脑机接口与脑刺激的

差异、共性及讨论

脑功能检测(BFD)、脑机接口(BCI)和脑刺激(BS)代表三大基础且持续发展的神经技术领域,每个领域均具有独特的目标、原理、方法学及信息流动模式。尽管它们可以独立运作,但随着医疗健康与整体福祉需求的提升,以及技术的快速发展,这三者的整合与协同应用的重要性日益突出,如图9所示。

图9 脑功能检测、脑机接口与脑刺激整合的概念示意图

根据具体应用场景,这些技术可以成对或三者结合使用,成为研究和实践中的重要方向,主要包括:

1)BFD + BCI的研究与应用

2)BFD + BS的研究与应用

3)BCI + BS的研究与应用

4)BFD + BCI + BS的研究与应用

虽然在某些应用中可以将这些技术组合使用,但这种整合并非普遍必需。每类技术仍保留相对独立性和特定的使用场景,并且它们在功能上并非可互换。尤其需要明确以下几点区别:

1)纯脑功能检测与BCI的区分

仅检测脑功能而不实现大脑与外部设备之间实时或及时交互与控制的系统,不属于BCI [49]。Zander与Kothe提出的“被动BCI(Passive BCI)” [5],最初定义为包括能够根据用户脑状态自适应调整任务参数的实时反馈机制。在此定义下,被动BCI可视为BCI的特定子类,前提是反馈通路(显性或隐性)得到明确说明。然而,在实践中,该术语有时被用于市场宣传或无反馈系统,这与纯BFD产生了混淆。为术语清晰起见,本综述将“被动BCI”仅用于具备反馈机制的范式,而将无反馈系统归类为BFD。

事实上,Zander和Kothe在2011年首次引入“被动BCI”概念,描述了一类系统,该系统能够隐式监测工作负荷、注意力或其他隐性脑状态,而无需用户明确意图,并据此自适应调整界面 [5]。这些早期研究凸显了利用隐性神经信号优化人机交互的价值。然而,将这些纯监测系统归入BCI范畴,会削弱BCI作为双向、意图驱动闭环接口的核心特征。因此,我们认为“被动BCI”更适合作为BFD的扩展模块,而非真正意义上的脑机接口。

2)闭环脑刺激与BCI的区分

提供自动化调节且用户被动参与的闭环BS系统,也不属于BCI。在此类系统中,用户通常被动接受外部刺激,并不主动参与BS系统特有的自动控制过程。

5.1 脑功能检测、脑机接口与脑刺激的差异与共性

5.1.1 核心差异与关系概述

如第1节所述,本综述中将“BFD”用作对既有脑监测技术的内部简称,以确保跨技术比较中的术语一致性。

近年来,针对BCI分类的标准化工作已有进展,例如Robinson等人提出的基于应用领域的分类框架 [138],按终端使用场景(如辅助通信、神经康复、游戏娱乐)对BCI进行划分。这一分类与Kübler和Birbaumer提出的功能性分类相呼应,该分类基于意图控制、通信与治疗功能对BCI进行划分 [15]。然而,这类方案通常将BCI视为孤立系统,未充分考虑其与BFD和BS等紧密相关领域的关系。

与此不同,本综述提出的分类将BCI子类型——沟通/控制导向、监测导向和调制导向——置于更广泛的神经技术整合框架中。该方法有助于更清晰地划定边界,减少术语混淆,并明确跨技术整合路径,而这正是仅基于应用的分类未涉及的内容。这些概念上的区分与领域权威综述和共识文件中的术语框架一致,例如Wolpaw & Wolpaw [2]强调明确界定BCI子类型与相关神经技术之间的边界。表9总结了BFD、BCI和BS在核心目标、信号流、用户参与以及应用领域方面的基本差异。

从控制理论角度看,三类技术在反馈回路的架构与动态特性上也存在差异。在BCI系统中,用户作为闭环系统中的主动主体,意图驱动的脑活动作为控制信号源,反馈旨在增强或强化用户意图。相比之下,BS系统将大脑视为控制目标,外部刺激构成主要输入,用户参与通常最小化或间接化。BFD系统则完全缺乏显式控制回路;用户既不发起也不调节系统操作,仅作为被动脑信号来源。这一差异符合核心控制理论概念。

1)BFD。缺乏控制回路(无“控制器”或“受控对象”),大脑仅作为被动信号源(输出为脑活动),系统行为无反馈调节。

2)BCI。人机闭环系统;用户(大脑)既是“传感器”(生成意图信号),又是“主动控制器”(通过神经反馈调整心理策略),外部设备为“执行器”,闭环优化用户意图与设备输出的一致性。

3)BS。通常为开环或半闭环系统;大脑作为“受控对象”(调制目标),外部刺激器作为“控制器”,反馈(如有)依赖BFD-derived信号,而非用户主动意图,使回路依赖外部监测而非用户主导。

除了信号流与应用焦点的差异,底层控制回路结构进一步区分了这些技术在用户主体性、反馈动态与系统共适应潜力方面的差异。

表9 BFD、BCI与BS的核心差异与关系

从控制理论注解来看,三类技术在主体-对象关系与回路自适应性上存在显著差异。1)BFD,缺乏控制回路(无控制器或受控对象),大脑仅提供被动输出,系统行为无反馈调节。2)BCI,人机闭环系统,用户既是“传感器”(生成意图信号),又是“主动控制器”(通过神经反馈调整策略),外部设备为“执行器”,闭环优化用户意图与设备输出。3)BS,开环或半闭环系统,大脑作为受控对象,外部刺激器为控制器,反馈若存在,依赖BFD信号,而非用户意图。

总之,信号流与应用焦点之外,控制回路结构的差异在用户主动性、反馈动态及系统共适应潜力上具有重要意义。

5.1.2 整合路径

基于表9中的差异分析,BFD、BCI与BS可以通过多种互补方式实现整合:1)BFD + BCI:BFD提供实时脑功能监测,以动态调节BCI解码参数。图10(a)展示了BFD与BCI在特定应用中的整合示例;2)BCI + BS:BCI解码结果触发闭环BS方案,用于康复或功能增强。图10(b)展示了BCI与BS在特定应用中的组合示例;3)BFD + BS:BFD监测结果指导BS参数调节,以优化临床或实验效果。图10(c)展示了BFD与BS结合的系统示例;4)BFD + BCI + BS:三者的全整合可构建自适应、智能化的神经技术生态系统。图10(d)总结了这些策略在系统层面的实现方式。

为了增强技术可理解性与跨系统可比性,图10(a-d)还对典型信号类型及物理属性进行了标注,例如EEG频段、fNIRS采样率或tDCS电流强度,以说明模块间路径的物理特性。

(a)

(b)

(c)

(d)

图10 BFD、BCI与BS的系统级整合路径。(a) BFD与BCI整合实现用户状态自适应调节。(b) BCI驱动BS闭环神经调控协议。(c) BFD指导的BS系统实现针对特定状况的刺激。(d) BFD、BCI与BS在混合神经技术架构中的全整合。注:并非所有应用场景都需要这些模块的整合。模块间的典型信号路径附带物理属性标注(如EEG频段、fNIRS采样率、tDCS电流强度),以增强可解释性与技术清晰度。

5.2 讨论

5.2.1 为什么要区分 BFD、BCI与 BS?区分的目的何在?

一些研究者质疑,为什么需要区分 BFD、BCI 与 BS,以及这种区分的科学依据是什么。正如第2、3、4章以及第5.1节所总结的,这三类技术在目标、操作原理、方法学、信息流和应用场景上均存在差异,且每种技术都可以独立开展研究与应用。尽管在某些应用情境下(但非普遍情况),任意两种或三种技术可以整合以提升效能,但保持其概念区分对于研究、开发和应用的清晰性仍然至关重要。

区分BFD、BCI与BS的主要目的在于明确每种技术服务于不同的发展目标、面向不同的患者或用户群体,并应在应用中精准运用。这有助于防止概念混淆,并确保在疾病或任务特定场景中的合理整合。

近年来,某些概念混淆现象愈发突出,例如将BFD标注为BCI或“被动BCI”,以及将BS归类为BCI的一种形式。为何会出现这些误解?一方面,部分个人或企业可能借助BCI的热度进行宣传或商业推广,以获取关注或利润;另一方面,部分研究者尚未深入理解三者在目标、原理、方法、信息流及应用背景上的区别与关联。无论原因如何,我们认为有必要从应用视角系统分析BFD、BCI与BS的差异与关联。

从应用角度分析三者的差异与关系,有助于神经学、神经外科、精神医学和康复学领域的研究人员及临床专业人士进行准确的文献综述、研究设计与临床试验。这不仅可避免概念混淆,也能提升应用精度,包括在特定疾病或任务场景中联合使用这些技术。

本文以应用为导向分析BFD、BCI与BS的差异及协同作用,对未来科研与商业应用具有以下意义:

1)促进跨领域共识与理解:临时使用的简称“BFD”提供了对监测导向技术的统一参考,有助于解决现有术语分散问题(如“神经监测”“认知评估”),并便于与 BCI(交互导向)及 BS(调控导向)进行更高效的跨技术比较。该框架不是替代既有术语,而是补充说明,用于明确技术间关系。

2)推动产业化发展:有助于技术公司理解市场需求与技术要求,从而指导更高效的产品开发和营销策略。

3)支持伦理与法律框架建设:随着这些技术的快速发展,伦理与法律问题日益突出。从应用视角区分这些技术可为政策制定者提供参考,制定相关规范与法规,从而保障用户权利及社会利益。

为了进一步避免混淆,下一节将针对关键术语进行澄清,尤其是“被动BCI”。

5.2.2 BCI子类型的术语澄清

该领域术语混淆的一个重要来源是“被动BCI”概念的过度延伸。关键澄清如下:按照Zander & Kothe的原始定义,“被动 BCI”必须包括实时自适应反馈(例如根据解码的注意力状态调整任务难度)。缺乏这种反馈的系统——如用于驾驶员疲劳监测的EEG系统被标注为“被动BCI”——实际上属于BFD,而非真正的BCI。此区分避免了将“被动检测”(无意图驱动控制)与“被动交互”(反馈启用的BCI混为一谈。

为保持术语清晰,本文将按需使用已确立的术语:主动BCI(Active BCI,如运动想象范式)和反应性BCI(Reactive BCI,如P300与SSVEP范式)。我们强调的主要分类原则在于区分:1)设计用于通信/控制的系统;2)用于监测的系统(可包含真正的“被动 BCI”作为子类);3)用于调控的系统(通常涉及 BS 整合)。该框架最能体现BCI、脑功能监测与脑刺激技术之间的功能关系与边界。

5.2.3 未来需要思考的问题

1)BFD与BCI能否“读取大脑/心智”?BCI能否“写入”或“控制”大脑?

如上所述,BFD技术用于监测和评估脑功能状态,以辅助神经和精神疾病的诊断,但它们不能“读取大脑”或“读取心智”。相比之下,BCI是一种人-机交互技术,可实现大脑与外部设备之间的直接通信与控制。然而,BCI仅能识别研究者预定义的特定心理任务或外部刺激;它们无法解读任意思维或意图,因此并不真正“读取大脑/心智”。声称BCI能“读心”或“控制大脑”是不准确的——BCI仅解码特定心理任务(而非任意思维),并提供人工输出,而非直接神经控制。神经反馈可调节脑活动,但并不构成“脑写入”。

2)BS技术的副作用与伦理风险是什么?通过BS实现“脑控制”是否应被允许?

BS技术主要用于调控异常神经元活动,旨在治疗和康复神经精神疾病,从而改善患者生活质量。大量研究已证明其治疗效果。然而,BS仍可能存在尚未发现的副作用。迄今为止,与脑刺激相关的已知不良反应和伦理风险有哪些?必须明确,BS并非旨在且无法任意实现“脑控制”。通过BS企图“控制大脑”不仅违反伦理规范,甚至可能构成犯罪行为。因此,建议在科研报告或宣传材料中避免使用“脑控制”一词,而应使用“神经调控”。这些问题值得在未来进行严格研究与深入讨论。

5.2.4 批判“被动BCI”的滥用:领域清晰性的核心问题

神经技术领域普遍存在将无反馈监测系统标注为“被动BCI”的现象,常用于借助BCI的学术或商业知名度获得关注。例如:Hinss等[6]将一套基于EEG的疲劳监测系统描述为“被动BCI”,但系统缺乏实时反馈,因此实际上属于BFD工具。消费类神经设备的营销材料常将标准EEG注意力监测重新包装为“被动BCI”,以夸大创新性。

这种滥用破坏了BCI的核心特征:意图驱动的闭环交互[49]。它也可能误导研究人员(尤其是初学者)对BFD与BCI的边界认知,并存在临床误用风险(如将BFD 监测误用为BCI康复手段)。

因此,本文呼吁行业应。1)将“被动BCI”保留用于具备反馈机制的系统;2)将缺乏反馈的监测标注为BFD;3)在非交互系统描述中避免使用“BCI”术语。

5.3 关键评估与未来研究议程

尽管已有多项研究提出整合BFD、BCI与BS的概念,但文献回顾显示,若干反复出现的局限性限制了其实际部署。

首先,多数整合尝试仍停留在概念验证或单案例试验阶段,缺乏大规模验证和标准化评估协议。例如,脑卒中康复中的BCI-BS闭环系统虽显示短期成效,但其长期疗效与安全性尚未充分表征。其次,闭环神经技术系统建模存在理论空白。现有方法通常将BFD、BCI与BS模块视为松散耦合组件,缺乏统一框架以捕捉神经状态、解码算法与刺激参数之间的动态双向适应性,这限制了整合结果的可解释性和可推广性。第三,工程技术瓶颈显著,包括:适应性BCI-BS闭环中信号处理管道的延迟、跨被试及被试内神经解码稳定性,以及实际环境中刺激定位的精确性。硬件微型化、低功耗计算和多模态传感器融合仍是关键技术挑战。

基于上述局限性,提出若干前瞻性研究重点。1)开发标准化整合协议与基准数据集,以实现可复现性与跨平台验证;2)推进闭环BFD-BCI-BS系统的统一计算模型,纳入自适应控制理论和神经生理约束;3)将实验室级系统转化为可扩展、稳健的平台,适用于临床和生态环境,强调用户安全、舒适与自主性;4)建立跨学科研究框架,应对整合神经技术的监管、伦理及社会影响。

应对这些挑战,将是将整合型BFD-BCI-BS系统从概念构想转化为临床有效、伦理可控、技术稳健解决方案的关键。

06

结论

本节并非重复引言中提出的概念区分,而是强调其实际意义。BFD、BCI与BS虽在技术和功能上各有差异,但在神经技术领域构成互补的三元体系。明确界定它们的边界,有助于开展针对性研究、实现循证临床转化,并指导合理的整合路径。本文最具影响力的贡献在于批判性地指出“被动BCI”的滥用——该问题可能扭曲研究设计和临床应用。此外,本文澄清“BFD”仅为现有技术的临时简称,并非新的技术类别,旨在简化BFD-BCI-BS之间的比较,为神经科学初学者、跨学科研究者及临床实践者提供精准的概念指导。展望未来,BFD-BCI-BS 系统的整合需应对第5.3节中识别的关键挑战,包括:制定标准化整合协议、构建闭环操作的统一计算模型、开发稳健且可扩展的工程平台,以及建立跨学科框架以应对监管与伦理问题。解决这些优先事项,将是将整合型神经技术从概念框架转化为具有临床影响力、伦理可控且技术可持续的实际解决方案的关键。

参考文献

[1] Xue, Y., Chen, Y. X., Wang, F., Zhao, L., Li, T. W., Gong, A. M., Nan, W. Y., Fu, Y. F. Applications and Interrelationships of Brain Function Detection, Brain–Computer Interfaces, and Brain Stimulation: A Comprehensive Review. Cogn Neurodyn (2025). in press

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

加群交流、商业合作请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展