这个世界太疯狂了,耗子都给猫当伴娘了。

2009年,硅谷法庭上的一纸判决让英特尔向英伟达支付15亿美元反垄断赔偿金,彼时这两个芯片巨头的关系降至冰点。

谁也未曾想到,16年后的2025年9月,剧情会出现惊人反转——英伟达宣布以50亿美元(约合355亿元人民币)入股昔日死对头英特尔,成为其重要股东。

消息一出,英特尔盘前股价直线拉升超30%,最终收涨27.7%,而竞争对手AMD股价则应声下跌5%。

这是一场横跨二十年恩怨情仇的世纪大和解,一次硅谷权力版图的剧烈重构,更是一盘牵动全球半导体供应链和中美科技战格局的惊天大棋。

时间回到20多年前,在PC时代的黄金岁月里,英特尔凭借x86架构构建了一个难以撼动的帝国。

从个人电脑到数据中心服务器,搭载英特尔处理器的设备无处不在,其芯片组更是成为行业标配。

这种绝对统治力让英特尔在与英伟达的合作中逐渐变得强势,双方在显卡接口授权、芯片组兼容性等领域的摩擦不断升级,最终在2009年引爆反垄断诉讼,以英特尔赔付15亿美元告终。

当时的英伟达虽然在独立显卡市场崭露头角,但在英特尔的x86霸权面前,仍显得势单力薄。

命运的分水岭出现在移动互联网浪潮来临之际。

2006年,乔布斯带着iPhone原型机寻求芯片供应,英特尔却因嫌弃报价过低而拒绝了这笔后来改变行业格局的订单。

这个决策让英特尔错失了移动时代的船票,当智能手机出货量在2010年超越PC时,英特尔才仓促推出Atom系列芯片试图追赶,却因功耗控制不佳等问题折戟沉沙,最终于2016年砍掉该产品线。

更致命的是,英特尔对AI浪潮的误判使其在算力革命中再次落后——当英伟达创始人黄仁勋押注GPU并行计算潜力时,英特尔还在执着于CPU性能的单核优化,甚至一度叫停了自家的AI芯片项目。

与此同时,英伟达的GPU芯片凭借强大的并行计算能力,意外成为AI训练的最佳选择。黄仁勋抓住这一历史机遇,通过CUDA生态构建起技术壁垒,将游戏显卡转型为AI算力引擎。

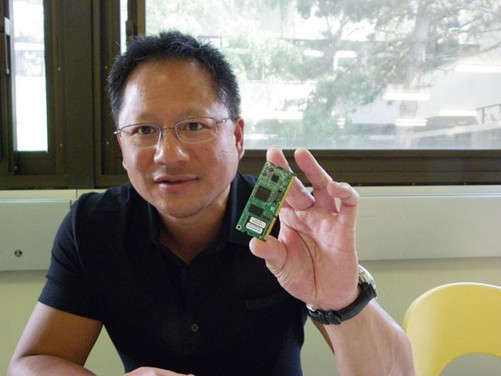

图源:知乎

截至2025年6月,英伟达市值已飙升至3.77万亿美元,超越微软成为全球市值最高的公司,其数据中心业务单季度营收达391亿美元,占总营收比例高达89%。

而英特尔则陷入连续亏损,市值被英伟达远远甩开。

谁也没想到,这两条曾经激烈碰撞的平行线,在AI这个巨大的引力场下,命运再次交织在一起。

对于英特尔而言,接受英伟达的投资既是无奈之举,也是背水一战的豪赌。

这家曾经的芯片霸主正深陷前所未有的困境:连续多个季度巨额亏损,代工业务(IFS)成为沉重包袱,仅二季度就亏损近30亿美元。

技术上的领先优势也逐渐丧失,在先进制程和AI芯片领域被竞争对手拉开差距。此时的英特尔,急需资金和战略背书来稳定局面。

图源:21财经

如果说英特尔的策略是“求生”,那么英伟达的算计则更为深远和宏大。这是一场旨在彻底锁定其AI帝国统治地位的四维战略。

第一维 生态征服:

通过将专有的NVLink技术植入英特尔的x86 CPU,英伟达正在试图让其私有互联协议成为机柜级AI计算的事实标准,从而进一步巩固其CUDA+NVLink的封闭生态壁垒,将开放的PCIe等标准边缘化 。

黄仁勋的声明直言不讳:这次合作将“英伟达的AI和加速计算堆栈与英特尔的CPU和庞大的x86生态系统紧密耦合”。这本质上是一场生态的吞并。

第二维:市场扩张:集成的RTX芯粒SoC,为英伟达打开了一个全新的、巨大的市场——主流笔记本电脑。 过去,由于功耗和成本的限制,英伟达的独立GPU只能覆盖高端游戏本和工作站; 现在,通过成为英特尔的“GPU芯粒供应商”,英伟达得以精准切入每年高达1.5亿台的笔记本电脑市场 ,创造了全新的收入增长点 。

第三维:精准打击(反AMD战):这场联盟最直接的受害者,无疑是AMD。 AMD是全球唯一一家同时在CPU和GPU领域对英特尔和英伟达构成实质性威胁的公司。现在,它将面临一个强大的“复仇者联盟”。 在数据中心,客户将可以选择一个深度优化的“Intel CPU + Nvidia GPU”方案;在PC市场,新的SoC将直接挑战AMD APU的核心优势。 这也就不难怪为什么在消息宣布后,AMD股价应声下跌,资本市场已经用脚投票,预示了其未来将面临的巨大竞争压力。

第四维:地缘政治(华盛顿战):英伟达正面临着美国对华出口管制的巨大压力,中国市场曾占其收入的很大一部分。 此时此刻,通过向英特尔——这个已被美国政府和《芯片法案》确立为国家半导体战略核心的企业——投资50亿美元,英伟达完成了一次绝妙的政治站队。 它将自己与美国的产业政策深度绑定,赢得了宝贵的政治善意,这在未来应对复杂的国际贸易争端和监管审查时,可能是无价的资产。

当然,对英特尔来说,合作带来的直接收益也显而易见。

50亿美元的现金注入能缓解现金流压力,而英伟达的战略入股则向市场释放了积极信号,又有助于稳定投资者信心。

更重要的是,英特尔为其x86设计业务找到了一个核心客户——英伟达将在数据中心和PC领域大量采用英特尔定制芯片,这为英特尔的核心业务提供了保障。

技术层面,与英伟达的深度合作能帮助英特尔提升产品竞争力,特别是在AI时代的算力竞赛中找回节奏。

首先,对于这个联盟而言,所有的蓝图都需要落地。英特尔能否按时、按质地交付承诺的定制化CPU和SoC,将是第一个考验。

而当市场的目光持续聚焦于英特尔的晶圆代工业务时,真正的“游戏改变者”,将是英伟达宣布把某款重要产品交由英特尔制造的那一天。

不过,这依然只是一块检验英特尔复兴成败的最终试金石。

最关键的是,面对双线作战的压力,AMD将如何应对?我们可以预期它会加速自己的CPU+GPU融合产品路线图,并加倍投入软件生态的建设。

另一方面,两大市场巨头的深度捆绑,也必然会引起美国、欧盟和中国反垄断监管机构的高度关注。这场合作能否顺利通过审查,仍存在变数。

硅谷的这两大巨头,从对手到队友,其间的转变不仅仅是一笔商业交易。

它是一次科技产业构造板块的重新对齐,宣告了一个时代的结束,和另一个时代的开启。

在这个新时代里,定义计算能力的,将不再是单一芯片的性能,而是由软件生态驱动的、复杂而精密的集成系统。

而这场大戏,才刚刚拉开序幕。

铁粉推荐

商务合作请联系微信/电话:18565716396