伴随城市高质量发展进程加速,土地稀缺性与产业空间需求的矛盾日益凸显,工业上楼成为破解空间困局的创新实践,它突破传统工业平面扩张模式,将研发、设计、轻量化制造等高附加值环节导入多层或高层厂房,实现土地垂直集约利用,从而重构产业空间逻辑。

这一模式依托“向上生长”提升单位土地效率,为城市高质量制造业、创新企业提供了空间支撑,更推动园区向产业链两端升级,构建“上下楼即上下游”的创新共同体。虽面临物理适配、经济可持续及生态构建等挑战,但其通过创新持续进化,正成为驱动产业与城市升级的关键路径。

一、工业上楼的现实必要性

在优质产业空间资源日益稀缺的都市圈与成熟园区,可供开发的工业用地几近枯竭,高昂地价成本成为企业扩张、产业升级的重要阻碍。传统工业依赖“平面铺开”的用地模式,已无法适配土地紧约束下的城市发展需求,以一线城市为例,2024年核心区工业用地供应同比降幅超15%,部分成熟园区甚至无新增工业用地指标。

工业上楼的本质,是通过“垂直集约”重构产业空间利用逻辑:在有限土地基底上,将原本分散的产业环节集中于多层建筑内,实现空间容量倍增。例如深圳坪山新能源汽车产业园、福州晋安光电产业园等项目,均通过这一模式在相同用地规模下,释放2-3倍于传统厂房的产业空间,为土地紧约束城市“留住高质量制造业”提供了物理基础。这种“以垂直换空间”的思路,并非简单的工厂搬家,而是应对土地瓶颈的必然选择,更是城市产业可持续发展的原点支撑。

二、工业上楼的核心价值

工业上楼的价值远超“空间扩容”,更在于通过垂直布局重塑产业协作效率与产城关系,形成“空间集聚→要素联动→价值提升”的正向循环。

首先是物理扩容,高层标准化厂房更加适配生物医药研发、集成电路设计等轻量化、高附加值环节。当产业链核心环节在垂直空间高度集聚,“上下楼即上下游”的创新共同体得以构建,研发机构与中试车间仅隔数层楼板,部件供应商与终端组装企业共用垂直物流通道。这种空间压缩大幅降低了技术沟通、样品流转的物理成本,催化出研发到量产的高效闭环,使协同创新从偶然变为常态。

与此同时,融合生产、研发及生活服务的垂直产业社区,又推动了人产城的融合。完善的配套设施与人性化空间设计,吸引高端人才汇聚,激发创新要素,驱动园区从增量的外延式扩张,转向以空间立体创新和产业生态融合。工业上楼由此成为产业园区在土地紧约束时代不可或缺的“垂直引擎”,既解空间之困,又铸产业之魂。

三、工业上楼的标杆案例经验

不同产业类型对空间需求差异显著,标杆案例的实践表明,工业上楼需“因产业定模式”,才能最大化发挥垂直集约价值。

深圳坪山新能源汽车产业园:重工业垂直集约化实践

面对新能源汽车产业链扩张的用地瓶颈,深圳建成全国首个百米级全装配式摩天工厂(新能源汽车产业园一期),针对重工业环节(电池包组装、重型部件加工)的空间需求,设计“分层适配”方案:首三层承接重型生产,配置可直达装卸区的大型货车通道与5吨级货梯;上部楼层转向轻量化部件生产与研发,采用大跨度无柱空间适配设备布局。

该项目占地仅10万平方米,却释放32万平方米产业空间,单位土地产出强度较传统汽车产业园提升220%,为“重工业上楼”提供了核心解决方案,关键在于“重型设备垂直运输适配”与“荷载分层设计”,打破了“重工业只能平面布局”的固有认知。

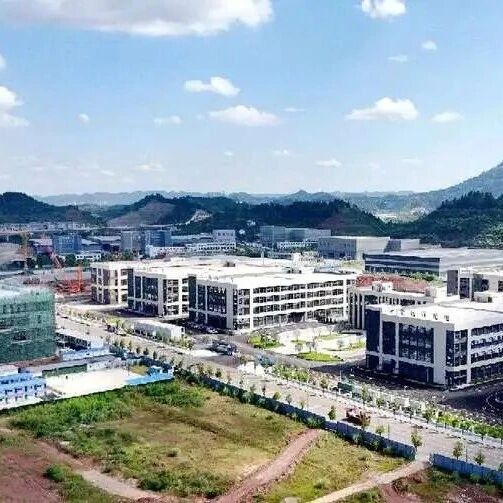

福州晋安光电产业园:轻工业标准化生态实践

作为福州市首个“工业上楼”试点,项目由左海集团承建,位于福兴经济开发区,针对光电产业“设备轻量化、低污染、需恒温恒湿”的特性,采用“标准化+定制化”结合设计:占地仅29.67亩,通过容积率从1.7提升至3.0,总建筑面积从3.4万平方米增至7万平方米;首层设置7.5米层高、1500kg/㎡荷载,满足重型检测设备需求;二层以上采用4.5~5.6米层高、500~1000kg/㎡荷载,适配轻型生产与研发环节;同时全楼预埋恒温恒湿管线,降低企业二次改造成本。

项目创新采用装配式建造技术缩短30%工期,并以低于周边市场15%的租金吸引高意集团等光电龙头企业入驻,形成“研发-生产-检测”产业链闭环,预计亩均税收较传统光电园区提升180%,成为“轻工业上楼”的标准化样板。

案例对比小结

深圳案例聚焦“重工业适配”,核心突破“重型设备垂直运输与荷载限制”;福州案例聚焦“轻工业生态”,核心在于“标准化空间+产业链招商”。两者共同验证了以下观点,即工业上楼需先明确目标产业的空间需求(如荷载、层高、物流模式),再设计载体与运营方案,避免“一刀切”式建设。

四、工业上楼的落地瓶颈与破解对策

工业上楼从理念走向实践,需针对性突破物理、经济、生态三大核心瓶颈,避免项目沦为“空间叠加”而非“价值升级”。

物理空间适配:精准设计破除结构限制

工业上楼推进的首要瓶颈是物理空间适配。将平面铺展的工业生产引入高层建筑,存在结构性矛盾,高端制造对振动控制、特定层高、荷载、物流及恒温恒湿等环境要求严苛,而高层建筑的结构限制、垂直运输效率瓶颈(尤其重型设备)及楼层干扰,构成实质性障碍。厂房设计若不精准回应这些需求,项目落地将困难重重。

破解之道在于强化弹性设计与前瞻规划,深度调研目标产业链空间痛点,在载体设计阶段预留充足余量,如更高承重、优配层高、大跨度无柱空间、高效重型货梯、预埋管线通道及模块化隔断。以产业需求为导向的适应性设计,才能够有效破除物理枷锁,保障高端制造“上楼”的可行性与高效性。

经济模型可持续:创新模式平衡成本收益

另一核心瓶颈是经济模型的可持续压力。工业上楼项目面临成本收益矛盾,高标准高层厂房的建造与运维成本远超传统厂房,而其服务的成长期创新企业成本敏感、支付能力有限,导致成本与租金间存在“剪刀差”,处理不当易致项目亏损或租金高企。此外,构建专业服务体系也需持续投入。

破局需依靠创新模式与价值共享,拓宽融资渠道如政策支持、REITs等,深化政企合作如供地补贴、专业运营、风险共担等。运营方应超越“房东”角色,构建“基础租金+增值服务+产业成长收益分成”的多元模型,通过增值服务创造价值并分享红利,实现长期平衡与共赢。

协同生态构建:深耕运营激活创新集群

深层瓶颈是协同生态构建之艰。工业上楼的核心是打造垂直创新共同体,但深度协同并非空间聚集的自然结果。精准引入互补企业需极高的产业洞察力,更需打破壁垒促进要素流动,并设计长效机制激发创新。缺乏产业培育的项目易沦为空间叠加,难成创新集群。

应对关键在于深耕运营与生态赋能,运营方要成为产业生态“架构师”,按产业链图谱靶向招商,搭建中试、检测等公共服务平台,降低企业成本;常态化组织交流活动营造协作氛围;用数字化工具促进要素匹配。持续专业的生态运营,才能将理想转化为创新集群现实。

五、工业上楼的未来方向

工业上楼的意义已远超“破解土地困局”,未来将向“智能化、生态化、城市融合化”升级,成为驱动城市高质量发展的核心引擎。

技术赋能,破解物理与成本瓶颈

未来工业上楼载体将深度融入物联网、AI、大数据技术:通过智能物流调度系统(如AGV机器人、垂直货梯智能排班)提升运输效率,破解垂直物流瓶颈;通过能源管理系统(如光伏屋顶、储能设备、智能照明)降低运维成本,呼应经济可持续需求;通过数字孪生技术模拟生产流程,为企业提供定制化空间方案(如设备布局优化、振动控制),进一步提升空间适配性。同时,绿色建筑技术(如超低能耗厂房、雨水回收系统)将成为标配,打造零碳生产空间,契合城市低碳发展目标。

生态延展,从垂直共同体到开放创新网络

“上下楼即上下游”的垂直共同体将更开放,未来项目不仅聚集企业,更会深度嵌入高校实验室、风投机构、行业协会等创新要素,成为“政产学研用金”融通的超级节点。例如,通过与高校共建中试基地,让实验室技术直接对接生产需求;通过引入风投机构举办“创新路演”,为企业提供资金支持。同时,将线上产业社区与线下空间结合,打破物理边界,推动园区企业与区域外,甚至全球的创新资源联动,使工业上楼项目成为“区域创新网络的关键微生态”。

城市融合,存量更新中的空间革命

工业上楼理念将逐步渗透至城市存量空间更新,中心城区的老旧厂房、低效写字楼,将通过改造升级为工业上楼载体,承载定制生产、智能硬件、数字内容等都市型智造产业;同时与商业、文化、居住功能融合(如厂房底层设商业配套、顶层设人才公寓、屋顶设城市农场),形成“垂直混合社区”。这种模式不仅盘活存量空间(如上海某老旧厂房改造后,单位土地产出提升3倍),更推动产城人深度融合,让工业上楼从“产业空间”变为“城市活力节点”,实现“空间存量”撬动“发展增量”的目标。

E N D

编辑 | 么大为

审核 | 朱东海