我是芯片超人花姐,入行20年,有50W+芯片行业粉丝。有很多不方便公开发公众号的,关于芯片买卖、关于资源链接等,我会分享在朋友圈。

扫码加我本人微信👇

本文将说明假芯片如何进入市场,以及具体存在哪些类型的假芯片,从而帮助大家避免误购。

01

为何会买到假芯片?

首先,图1展示了购买到假芯片的典型流程。

图1:买到假芯片的过程

通常情况下,企业会根据终端产品的生产计划,按需采购所需数量的芯片。然而,受需求的急剧增长或供给端情况变化的影响,可能会出现无法确保所需数量的局面。此时,为了维持终端产品的生产,必须尽可能多、尽可能快地采购芯片。

在这种情况下,通过已有合同的正规渠道购买正品往往很困难。当然,为了规避风险,企业通常会准备多个安全的采购渠道,并分别确认库存和供货可能性。但当所有渠道都无法采购时,就不得不通过各种方式去寻找芯片。

与过去不同,如今互联网上信息繁多,只要一搜索就会发现多个供应商声称有库存。然而,这些供应商大多没有过往交易记录,难以判断其库存是否为正品。而且,这类供应商通常不会公开详细信息,只能凭有限的信息做出采购决策。在一边继续寻找可靠渠道的同时,交货期限却越来越紧迫。即便多次联系原有渠道也没有进展,最终不得不冒险从信息不足的供应商处采购,结果买到的芯片却被证实是假货。

就这样,当市场供需失衡时,假芯片的买卖往往会大幅增加。

图2:假芯片产生的条件

当需求超过供给时,会发生什么?

理论上,原厂生产的数量之外,不应存在额外的芯片。但此时,一些未获半导体厂商认证的供应商便会出现。也就是说,他们无法通过正规渠道获得半导体。那么,这些供应商是如何获取芯片的呢?

一种更简单且低成本的方法是获取“回收品”。这类回收品并不是通常意义上的市场流通品,而是从某些原因被废弃的终端产品电路板上拆下来的二手芯片。这些芯片虽然最初确实由原厂制造,规格与正品相同,但毕竟曾经被装配在电路板上并使用过一段时间。从封装引脚的可靠性到芯片本身的可靠性,都存在极大隐患,很难保证持续使用的安全性。

当芯片供应紧张时,假芯片更是层出不穷。例如,有的外观与正品无异,但封装内根本没有芯片,或者引线没有连接,甚至直接将完全不同的芯片重新打上标记冒充目标产品。

过去曾发生过因使用此类假芯片而在市场上引发大规模故障的案例。该案例中,封装存在可靠性问题,导致氯化物渗入内部腐蚀芯片,引发运行故障。最终不得不召回市场上所有流通的终端产品,造成重大损失。

02

哪些芯片更容易被造假

那么,究竟什么样的芯片更容易被造假呢?正如前文所述,当需求超过供给时,假芯片往往会在市场上流通。这里,我们首先基于产品生命周期,来思考哪些芯片存在更高的被造假风险。图3展示了一般芯片的生命周期与造假的可能性。

图3:更容易被造假的芯片

首先来看仍在量产期的现行芯片产品。芯片从设计阶段起,就会基于需求预测制定生产计划,并按计划进行制造。然而,某些芯片在实际市场上的表现可能远超预期,需求量大幅超过最初预测。这种情况下,生产体系可能无法及时扩充,从而出现供不应求的状况。不过,由于此类芯片仍在持续制造之中,即便一时短缺,随着时间推移,这种不足也会逐渐得到缓解。

接下来需要关注的是已经停产、进入 MRO(Maintenance, Repair and Operations/维护、修理与运营) 阶段的芯片。一般来说,在企划和销售终端产品时,厂商会预先设定产品的销售周期,并基于此确定产品生命周期。与之相对应,终端产品所用芯片的采购计划也会提前制定,即在何时、采购多少数量的芯片。此外,在终端产品生命周期结束时,出于用户支持的考虑,还需要额外准备一定数量的芯片,用于后续的维修和维护。

然而,受市场需求变化的影响,这些采购计划很难做到灵活修正和精确管理。尤其是,当终端产品生命周期结束后,要预测到底还需要多少芯片几乎是不可能的。这不仅仅涉及芯片本身的寿命和预设维护周期内的需求量,还会受到用户实际使用情况的重大影响。用户的使用方式往往难以预估,某些情况下可能需要超出预期的大量替换用芯片。另一方面,产品销售方希望用户尽快更换新机型,而用户则倾向于“能用就继续用”,并要求在使用期间持续获得维护支持。由此,实际所需的芯片数量很可能远超预期。

芯片的生命周期相较于终端产品相对较短,因此,当终端产品的生命周期结束时,该半导体往往已经停产,无法再向原厂追加生产。同时,代理商也很难长期持有大量库存,有时甚至完全没有库存。这就导致芯片供应不足的情况出现。

在这种时候,需求与供给的平衡彻底被打破,生产终端产品的厂商不得不通过各种手段寻找芯片。

而这,正是假芯片滋生的根本原因。

03

什么是假芯片

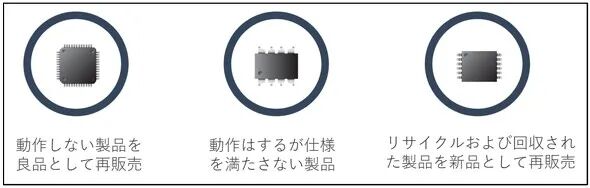

那么,所谓的假芯片究竟是指什么呢?根据 WSC(世界半导体会议)的定义,它是指在制造、改造、分销或提供过程中被伪装成正品的不法产品。若具体展开来看,假芯片可包括以下几类:

● 对原装半导体进行解析,在未经原始供应商许可的情况下复制出的产品。

● 外观、动作或规格上与原装半导体类似,但仅停留在表面,并未真正满足数据手册中所列规格的产品。

● 制造者不明的产品。

● 虽然最初确实由原始供应商制造,但在生产过程中本应废弃,或已使用过却被当作新品再次销售的产品。

● 通过更改产品编号或封装标记,使其看似正品的产品。

图4:什么是假芯片

为了更系统地理解,可以将假芯片划分为六大类:

【回收品】

所谓回收假冒品,是指从废弃的使用过的印刷电路板(PCB)上拆解出来,再重新封装并当作新品销售的半导体。其中包含完全无法工作的,或者使用一段时间后失效的半导体。

【再标记品】

通过去除原本封装(或芯片)的标记,重新刻上新的标记的假芯片。例如,将消费级半导体伪装成工业级或军工级,以更高规格的身份出售。

据称,上述两种类型合计约占假芯片的80%以上。

【规格外/缺陷品】

这类是假冒的“规格外”或“有缺陷”的半导体。原本应该因不符合使用条件或产品规格而被废弃,却被恶意回收并再次销售。

【克隆品】

并非基于正规信息开发的产品,而是为了降低开发成本,仅复制了表面上的规格,伪装成正品的半导体。克隆的造假通常采用逆向工程和非法获取知识产权(IP)两种手段。

【伪造文件】

部分半导体产品需要附带文件,文件中应包含符合行业标准或规范的认证信息。但造假者会伪造这些文件,使其看似正品。例如,篡改产品的版本历史或变更记录,把旧品冒充为最新版半导体。

【篡改品】

在芯片层面或封装层面,对半导体的软件/固件进行篡改,使其看似某款产品。此类篡改品中,曾经有案例显示其被设计成“硬件后门”,在特定条件下发生异常动作,或作为后门,将芯片中的机密信息传送给对手。

那么,要避免购买到此类假芯片,该怎么做呢?

最可靠的办法,仍然是从原厂认证的代理商处购买。因为通过这种渠道采购的产品,其从原厂到客户手中的全流程均可追溯。这意味着:该半导体确实由原厂生产,且从未流入市场被使用过,而是以全新的状态交付给客户。只有经原厂认证的代理商,才能提供这样的溯源记录。

此外,也存在从原厂处接手生产后销售产品的案例。这种情况下需要确认的是:

● 开发所需的信息是否确实从原厂完整继承;

● 成品的检验是否基于原厂提供的信息,能否执行相同的测试并供应相同规格的产品;

● 是否进行了与原厂同等的可靠性评估,并确认不存在差异。

通过确认这些信息,才能最大限度避免采购到假芯片。

04

最后

使用芯片的厂商应积极应对芯片停产和淘汰型号问题,既能降低生产中断的风险,同时在对假芯片时采取强硬立场。停产芯片的替代方案,往往会带来各种障碍,有些容易察觉,但有些隐蔽且难以诊断。要消除这些隐患,就需要选择高可靠性与成本效益兼具的解决方案。