随着中国工业制造进入智能化与柔性化阶段,AI 视觉技术正在成为工业机器人应用的核心驱动力。据贝哲斯咨询《机器视觉行业全球现状与增长趋势研究》报告显示,2025 年全球机器视觉市场规模达 957.54 亿元,中国机器视觉市场规模达 290.42 亿元,预测到 2032 年全球机器视觉市场规模将达 1640.7 亿元,2025 至 2032 期间年均复合增长率为8.0%,背后是全球制造业对高精度、高效率生产需求的持续攀升。

▍机器人AI视觉让工业精度迈入微米级

AI 视觉技术的迭代,本质上是被质量控制与生产效率的双重需求所推动。以汽车制造领域为例,随着新能源汽车对电池安全性、电机精密性要求的不断提高,汽车产线对零部件缺陷检测的精度要求已从 “毫米级” 迈向 “微米级”。在电池极耳焊接环节,哪怕是 0.01 毫米的焊接偏差,都可能导致电池发热、短路等安全隐患;而在发动机缸体加工中,表面粗糙度若超出 5 微米的误差范围,就会影响发动机的动力输出与使用寿命。

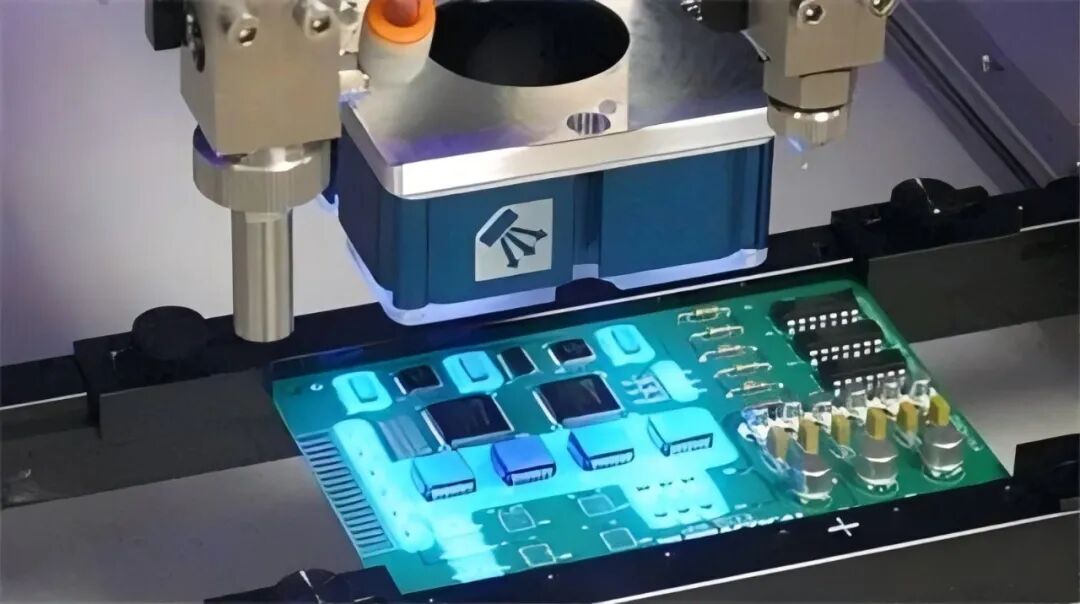

与此同时,在更为精密的 3C 电子装配领域,随着手机、笔记本电脑朝着轻薄化、高性能化发展,PCB 板上元器件的尺寸已被要求缩小至 0.1 毫米以下,部分芯片引脚间距甚至不足 0.05 毫米,这意味着传统人工检测不仅效率低下(人均每小时仅能检测 20-30 块 PCB 板),且极易因视觉疲劳导致漏检、误检,而早期基于固定算法的机器视觉,也难以应对元器件外观微小差异、光线反射变化等复杂场景,无法满足当前高精度检测需求。

此外,在生产效率的倒逼下,物流仓储领域正加速 “无人化、集群化” 转型,视觉技术作为机器人感知外界环境的核心入口,成为该领域重要的增长场景。在电商仓储中心,过去依赖人工分拣的模式,人均日分拣量约为 2000 件,且分拣错误率约 1.5%;而搭载 AI 视觉的分拣机器人,通过实时识别包裹面单信息、三维尺寸测量,可实现每小时 3000 件以上的分拣效率,错误率降至 0.05% 以下。

相关数据显示,2024 年中国物流仓储行业机器视觉市场规模约 8.01 亿元,预计 2025-2028 年复合增速将保持在 9% 以上,2028 年市场规模将超过 12 亿元。从应用场景来看,除了分拣环节,AI 视觉还广泛应用于仓储货架货位识别、货物盘点、无人叉车路径规划等领域,例如京东亚洲一号智能仓储中心,通过部署近千台搭载视觉导航的 AGV 机器人,实现了货物从入库、存储、拣选到出库的全流程无人化操作,仓库单日处理订单能力提升至 50 万单,较传统仓储效率提升3倍以上。

在全球 AI 视觉产业竞争中,中国正展现出领跑态势。2025 年中国机器视觉系统市场规模达 731.64 亿元人民币(约合 102 亿美元),占全球市场份额超 24%,成为推动全球机器视觉产业增长的核心动力源。这一成绩的取得,既得益于中国庞大的制造业基础,也离不开国内企业在技术研发与场景落地方面的快速突破。在今年工博会现场,300 家参展的行业龙头企业中,超 60% 将视觉技术纳入核心展品,从汽车制造、3C 电子到新能源、生物医药,覆盖了制造业多个细分领域,一定程度上印证了产业对 AI 视觉技术价值的整体判断。

▍从 “能看见” 到 “会决策” AI 技术正成为破局关键

传统机器视觉之所以难以满足复杂工业场景需求,核心问题在于 “算法精度不足” 与 “硬件响应滞后” 的双重局限。早期机器视觉系统多基于规则驱动算法,需要工程师提前手动设定缺陷特征、检测阈值等参数,一旦生产场景中出现未预设的缺陷类型,系统就会失效。

同时,部分系统因采用低端图像传感器与普通处理器,图像采集帧率不足30帧/秒,数据处理延迟超过100毫秒,无法应对高速生产线的实时检测需求。而如今,软硬件的深度集成与AI算法的创新,正逐步打破这些瓶颈。

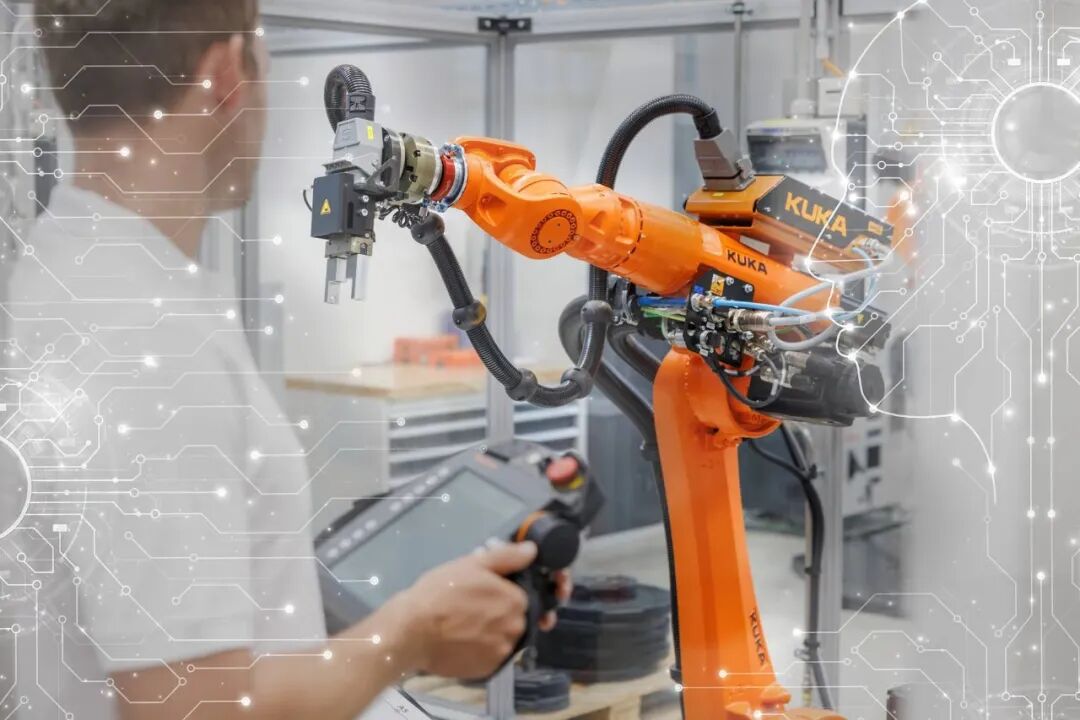

今年工博会上,库卡展示的 AI 视觉智能体 KUKA AI Vision,便是软硬件深度融合的典型代表。该系统搭载 NVIDIA Jetson 高性能处理器,支持 2D/3D 视觉识别、图像分割、物体姿态估计与路径规划等功能,支持眼在手上/手外灵活安装。现场工作人员介绍,在美的荆州洗衣机工厂注塑车间的实际应用中,KUKA AI Vision 与机械臂深度融合,实现毫米级高精度定位与识别,实时完成工件抓取、缺陷检测与装配校正,并适应多机型混线生产。

深度学习技术的融入,进一步提升了机器视觉系统的 “决策能力”,使其从单纯的 “检测工具” 升级为 “智能分析终端”。工博会现场,中科新松展示的免示教智能焊接系统,就通过深度学习算法解决了复杂结构件的检测难题。该系统搭载 3D 视觉及传感器,针对曲面、异形结构件可实现免示教焊接,重复定位精度误差低至 0.02 毫米。此外,通过监控机器人位置、速度、关节扭矩等参数,配合安全算法可实时识别异常并触发报警或停机,进一步保障了生产安全。

在 AI 技术的创新应用上,国际企业也在积极探索。2024 年汉诺威工业博览会上,西门子率先发布的 Industrial Copilot 系统,首次将生成式 AI 技术融入工业检测流程,颠覆了传统机器视觉 “编程 + 调试” 的复杂模式。该系统深度集成TIA博途平台,支持自然语言直接生成结构化控制语言(SCL)代码,极大缩短产线机器人的开发周期。虽然生成的程序仍需人工验证后才能运行,但整体编程、测试与调试效率已实现量级提升。

▍场景渗透:全产业链的价值重构

当前,机器 AI 视觉已实现从单一检测向全流程赋能的跨越,这种变革在制造业细分领域的落地中尤为显著。在库卡汽车零部件装配展示空间,其视觉与机械臂的深度融合方案已在实际产线中验证了价值。通过全流程自动化操作,不仅简化了人工干预环节,更从生产源头提升了检测效率与良品率。这种 “感知 - 决策 - 执行” 的闭环能力,正是 AI 视觉区别于传统技术的核心优势。

其实机器人 AI 视觉早已不只是 “找缺陷” 的工具,而是贯穿生产全流程的 “智能中枢”。传统机器视觉受限于规则驱动逻辑,既无法应对生产场景中的动态变化,检测数据也难以反哺工艺优化;而 AI 技术的深度应用彻底打破了这一壁垒,实现了从 “被动检测” 到 “主动优化”的转型。

以集成商易视精密为例,该公司通过整合视觉 AI 与激光自动化技术,开发出完整的智能制造解决方案。其打造的视觉系统通过 “焊前确认位置 - 焊中调整偏差 - 焊后检查质量” 的全流程操作,把对位误差控制在 ±0.02 毫米,让产线的合格产品率从 95% 提升到 99.93%,返修的产品减少了 80%;在精密制造车间里,系统能把检测到的偏差实时传给控制设备,在毫秒内完成工艺调整。这一案例并非个例,而是中国机器人 AI 视觉技术落地能力的生动缩影。

▍政策+生态双重加持 中国机器人AI视觉领跑全球

中国机器人 AI 视觉产业的快速发展,离不开政策引导与产业生态的双重支撑。《“十四五” 智能制造发展规划》规划提出的 “到 2025 年 70% 的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化”“建成 500 个以上智能制造示范工厂” 等目标,为机器视觉技术提供了广阔的落地场景。

各地也纷纷出台配套政策,例如广东省在《制造业数字化转型实施方案》中明确提出 “支持机器视觉、智能传感器等智能装备的研发与应用”,对相关项目给予最高500万元的资金补贴;江苏省则建立了机器视觉产业创新联盟,整合高校、企业、科研机构资源,推动核心技术攻关与标准制定。

在产业生态方面,目前,中国已形成从核心元器件到系统集成的完整产业链:在硬件端,海康威视、大华股份等企业的工业相机市场占有率已跻身全球前十,其2000万像素以上高分辨率相机国产化率超 60%。

在算法端,百度飞桨、旷视科技等平台开放了工业级深度学习模型,降低了企业的技术应用门槛。

在应用端,除了库卡、新松等龙头企业,超过 300 家中小型集成商深耕细分领域,形成了 “通用技术 + 场景定制” 的产业格局。

▍结语与未来:

通过走访头部企业,行业普遍观点认为,机器人AI视觉未来将呈现三个方面的技术动向。

首先是多模态数据融合,即整合视觉、力觉、听觉等多种感知数据,实现更全面的场景理解。其次是边缘智能深化,通过在设备端部署更高算力的AI芯片,实现数据处理的本地化与实时化,将响应延迟从毫秒级压缩至微秒级。最后是生态化协同,企业通过工业互联网平台实现不同厂商的视觉设备与控制系统互联互通,打破数据孤岛问题。

本次工博会现场不难看出,这场由机器人AI视觉引领的工业智能化革命已进入深水区,未来随着市场渗透率的增加,机器人AI视觉将重塑传统制造业的生产模式,让中国从制造大国向制造强国迈进。

如需咨询企业合作事宜,欢迎联系机器人大讲堂-客服(19560423866,手机与微信同号)进行对接。

----------------END-------------------

工业机器人企业

| | | | | | | | | | | | |

服务与特种机器人企业

| | | | | | |

医疗机器人企业

| | | | | | | | | | |

人形机器人企业

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PNDbotics

具身智能企业

| | | | | | | | | | | | | 科大讯飞 | | 国地共建人形机器人创新中心 | | | | | |

核心零部件企业

| | | | | | 鑫精诚传感器 | | | | | | | | | | | | | | | | | 瑞源精密 | | | |

教育机器人企业

| |

加入社群

欢迎加入【机器人大讲堂】读者讨论群, 共同探讨机器人相关领域话题,共享前沿科技及产业动态,添加微信“robospeak2018”入群!

看累了吗?戳一下“在看”支持我们吧