看

点

当今时代,智能技术正以颠覆性姿态重构人类社会的知识生产与传播逻辑。处于技术洪流中的高等教育,在育人模式、评价体系、技术伦理、教育公平等方面面临一系列重大挑战。转型,势在必行。

在这场关于“何以为师、何以育人”的价值革命中,高等院校必须直面诸多拷问:如何以AI为镜,强化未来人才的不可替代性?如何在享受技术便利的同时,应对其给道德、伦理带来的冲击?如何重塑教师的角色与专业能力,构建“人机协同”的育人生态?……

围绕相关问题,本刊采访了澳门大学校长宋永华。

文丨刘洁 王湘蓉 排版 | 李嘉祺

大学要注重培养

机器难以替代的“人类特质”

面对这些情况,大学需要积极应对。首先,成立与人工智能相关的学术及研究平台,大力推动学科交叉融合。其次,全力推动人工智能课程的普及与深化,助力学生掌握人工智能技术,并将之融入各自的专业领域。最后,充分利用人工智能技术,不断创新教学和研究工具与方法。

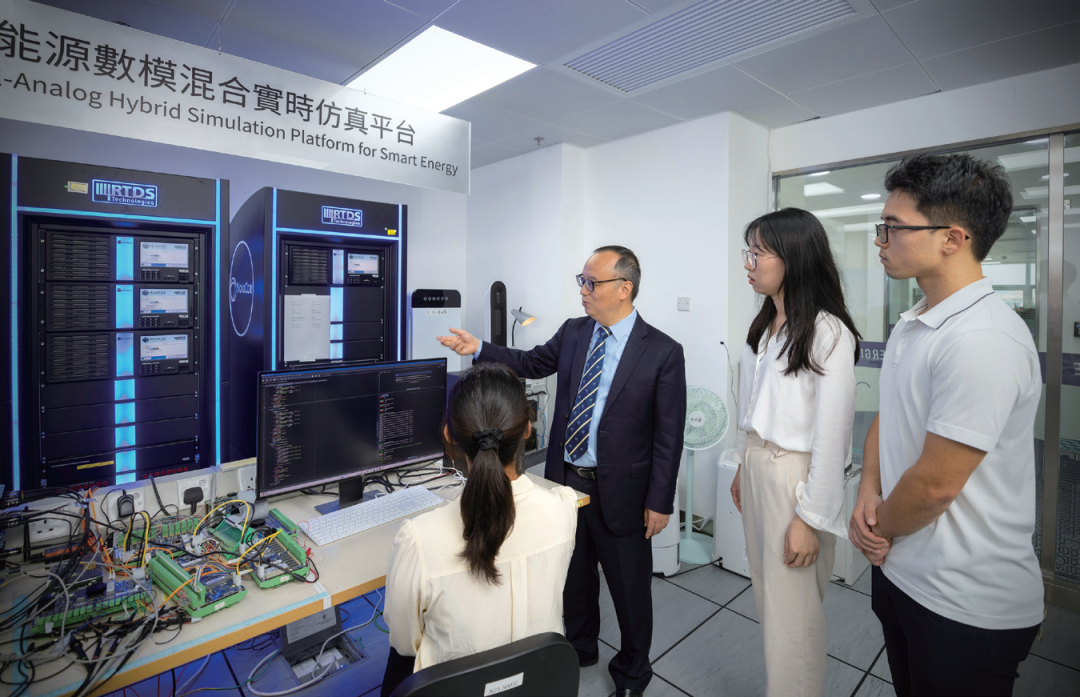

宋永华校长与学生交流

同时,要启发学生善于利用AI工具及技能,在求证知识的过程中实现学习与成长。此外,AI时代的教学评估工作也得改变思路,应更多地考量学生提问、求解、知识应用及举一反三的能力,关注他们是否能将知识应用于各种新场景。

教师要从“知识权威”

转向“智能导师”

高等教育的发展要适应社会需要

此外,书院将于2025/26学年推出“书院全球伙伴合作计划”(RC Global Partnership Programme),一方面加强书院与大中华地区以外大学的交流,另一方面积极深化与各地姊妹书院的合作交流,并计划与更多国内高校签订合作协议。

澳门大学人工智能学科融合研究主要集中在三个领域,即人工智能与生物医学科学、人工智能与中医药学科、人工智能与材料科学。同时,我们还在积极推动人工智能技术在智慧城市物联网、集成电路等研究领域的应用与融合。在产学研方面,澳门大学在人工智能与机器人领域的多个重点项目近年取得了不少成果,例如高鲁棒伪造图像/Deepfake检测技术、创新爬壁机器人技术、智能医护机器人技术、个人化靶向核素治疗剂量计算软件、跨语言(中葡英)机器翻译等。

在完善学科与课程体系方面,澳门大学在本科通识课程中增设了人工智能相关科目,目的是培养学生的人工智能基础素养,促进知识整合;同时,学校近年新设了人工智能硕士课程,用于培养人工智能领域的专业人才,课程涵盖技术、编程、数据科学和信息处理等技能,帮助学生理解人工智能的跨学科特性。

新设的认知神经科学硕士课程建立在跨学科基础上,旨在培养学生在语言学、教育学、行为成瘾、决策、人工智能等方面的跨学科知识与创新研究方法,并将这些研究发现最终转化成社会问题的解决方案。此外,澳门大学还将在教育学院增设人工智能教育的研究生课程,期望为澳门中小学培育高质量的人工智能教育专业教师。

未来,澳门大学将与更多具备科研实力和技术优势的企业加强合作,为师生搭建实践平台,促进产学研深度融合。同时,注重人工智能伦理和人文关怀,通过推动技术与教育深度融合,更好地发挥自身特色与优势,为澳门、粤港澳大湾区的智能技术发展提供坚实的科研和人才支撑,助力教育强国、科技强国、人才强国建设。

☟☟☟

☝

精选报告推荐:

11份清华大学的DeepSeek教程,全都给你打包好了,直接领取:

10份北京大学的DeepSeek教程

8份浙江大学的DeepSeek专题系列教程

4份51CTO的《DeepSeek入门宝典》

5份厦门大学的DeepSeek教程

10份浙江大学的DeepSeek公开课第二季专题系列教程

6份浙江大学的DeepSeek公开课第三季专题系列教程

人工智能产业链联盟高端社区

免责声明:部分文章和信息来源于互联网,不代表本订阅号赞同其观点和对其真实性负责。如转载内容涉及版权等问题,请立即与小编联系(微信号:913572853),我们将迅速采取适当的措施。本订阅号原创内容,转载需授权,并注明作者和出处。如需投稿请与小助理联系(微信号:AI480908961)

编辑:Zero