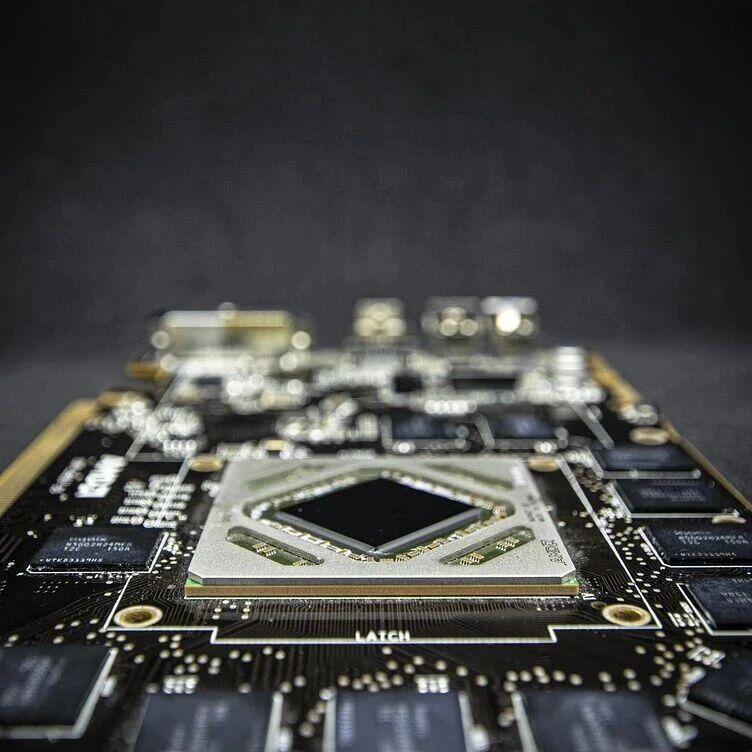

近日,关于金刚石的两则消息在业内激起千层浪。一则是技术突破的喜讯:金刚石热沉技术正加速应用于高性能芯片封装,为“热情似火”的芯片送来清凉;

另一则则凸显了战略地位的紧迫性:我国对金刚石材料的出口管制再度升级,并将其纳入2025版《两用物项和技术出口管制清单》。这一“一松一紧”的信号,清晰地指向了同一个结论:金刚石在半导体领域的战略价值已升至空前高度。

芯片的“高烧”困局,为何非金刚石不可?

随着5G、人工智能、高性能计算(HPC)的飞速发展,芯片的功耗和热流密度呈指数级增长。

一个小小的芯片上聚集了数百亿个晶体管,其局部热流密度动辄超过1000W/cm²,堪比火箭发动机的尾焰。传统的散热材料和方案(如铜、铝、氮化铝等)已逼近物理极限。

“热”成为制约芯片性能、可靠性和寿命的核心瓶颈。芯片温度每升高10-20℃,其失效率可能翻倍。如果不能高效地将热量导出,再精妙的芯片设计也无法稳定运行。

此时,金刚石以其“王者级”的物理属性站上了舞台中央:

超高的热导率: 天然金刚石的热导率可达2000 W/(m·K),是铜的5倍,是现有主流散热材料数倍以上。它是自然界已知最好的热导体。

极佳的电绝缘性: 完美符合封装材料既要快速导热又要电绝缘的要求。

低热膨胀系数: 与半导体材料(如GaN、SiC)匹配度更好,减少热应力,提升封装可靠性。

极佳的光学透过性 最高硬度和耐磨性 高化学惰性 高电阻率 |

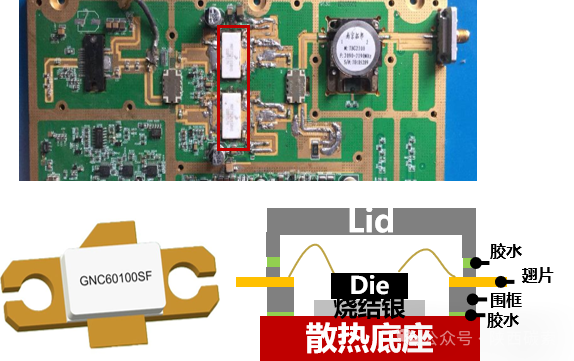

将金刚石作为热沉(Heat Sink) 或衬底,直接集成在芯片底部或内部,就如同为芯片的“心脏”安装了一台超强动力的“散热引擎”,能迅速将核心热量传导、扩散,从而保障芯片在超高频率下持续、稳定地输出性能。

技术突破进行时:从“材料”到“解决方案”

尽管前景广阔,但将金刚石大规模、低成本地集成到半导体制造中曾是世界级难题。然而,近期的技术突破正让梦想照进现实:

1.化学气相沉积(CVD)法制备金刚石膜技术成熟: 如今,科学家已能在实验室和部分产线上,通过CVD法在硅、氮化镓等衬底上生长出高质量、大尺寸的多晶/单晶金刚石膜。这为金刚石热沉的规模化应用奠定了基础。

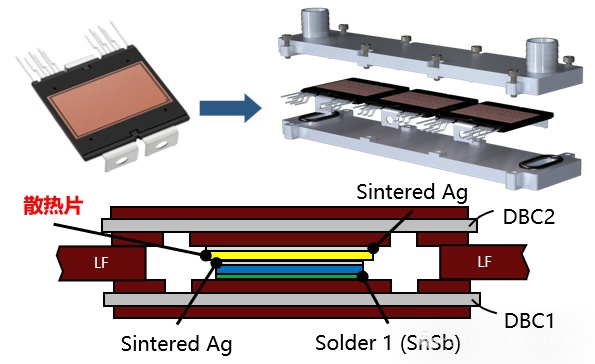

2.晶圆级集成技术取得进展: 国内外多家研究机构和企业已成功演示了将金刚石薄膜与芯片晶圆直接键合的技术,实现了从“点”到“面”的突破,为未来大规模生产铺平了道路。

3.异质集成与封装创新: 将小块金刚石热沉精准贴装到芯片最热的区域(如CPU核心),这种“局部散热”方案在成本和性能间找到了平衡,已在高功率激光器、射频器件等领域率先商用,并正向CPU、GPU等高端计算芯片渗透。

可以说,金刚石散热技术正从“可选”走向“必选”,是通往下一代更高功率芯片的必经之路。

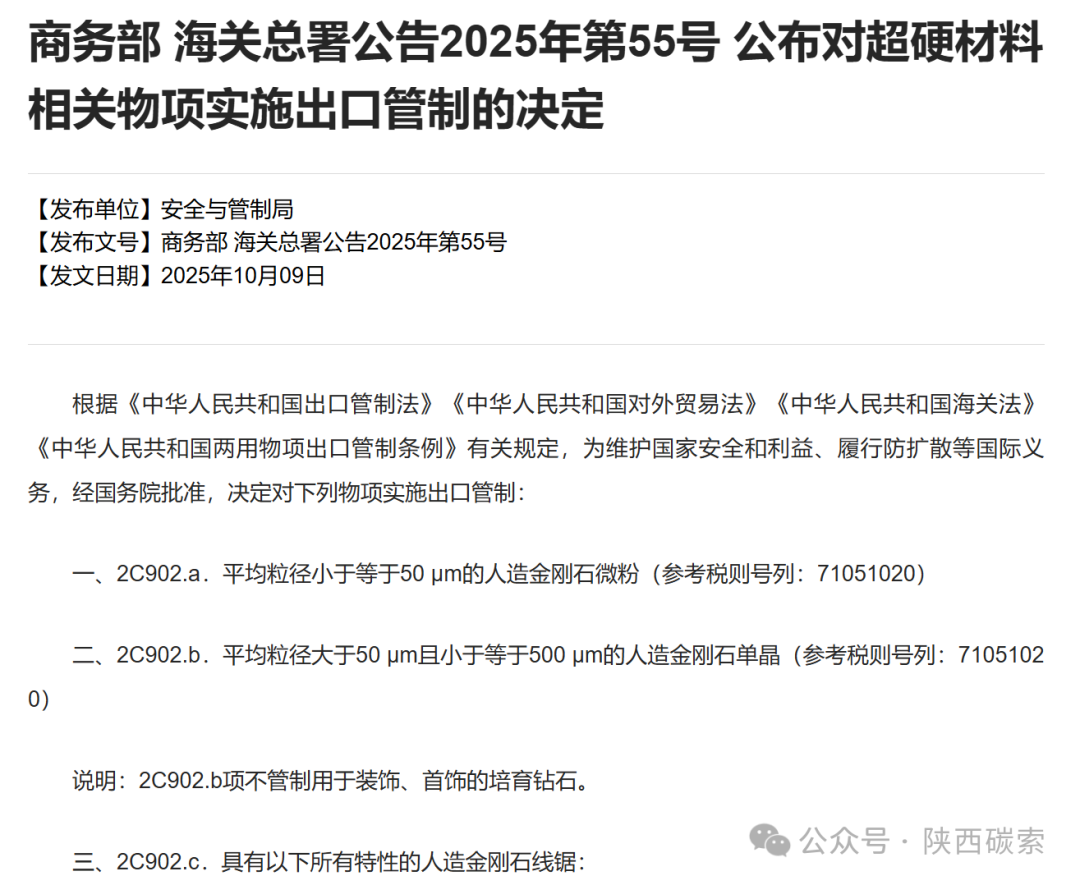

出口管制再升级:凸显战略物资的“卡脖子”属性

几乎与技术突破同步,国家层面的战略布局也已展开。2025版出口管制政策的出台,将金刚石及相关技术、设备的管制提升到了新高度。这清晰地传递出几个信号:

战略价值确认: 国家正式将先进金刚石材料视为与芯片、高端合金等同级别的战略性关键材料。

保障国内供给: 在技术爆发的前夜,通过管制优先确保国内产业链,尤其是国防军工和高端半导体研发的原料与技术供给安全。

争夺技术主导权: 此举意在保护我国在金刚石半导体领域的前期研发成果和知识产权,为国内企业营造宝贵的发展窗口期,争夺未来产业的国际话语权。

这不仅是贸易政策,更是一场关于未来科技产业主导权的“暗战”。 它反向印证了,谁能在金刚石半导体应用上率先实现产业化,谁就可能在下一代芯片竞争中占据绝对主动。

前有“热障”拦路,后有国际竞争追兵。金刚石,这颗自然界最坚硬、导热最好的材料,正被人类智慧赋予新的使命,成为破局芯片散热、支撑算力继续奔腾的基石。

对于中国的半导体产业而言,这既是挑战,更是巨大的历史机遇。技术突破带来了可能性,政策导向提供了保护伞,市场刚需则注入了最强动力。

当下,正是产业链上下游企业、科研院所和资本力量协同发力,在材料制备、芯片设计、集成封装等全环节加速布局,共同推动中国“金刚石芯片”生态成熟的关键时刻。

随着技术的不断渗透和政策的持续加持,属于金刚石的半导体时代正加速到来。抓住这一机遇,中国芯片产业有望在激烈的全球竞争中,开辟出一条属于自己的“散热新航道”,实现真正的换道超车。

来源:陕西碳素