根据Deloitte最新预测,2025年全球半导体行业销售额预计将达到约6970亿美元,创下历史新高。

而在未来五年内,这个数字有望突破1万亿美元,成为人类工业史上少有的超级产业。

人工智能、大模型、自动驾驶、新能源车、机器人……几乎每一个正在改变世界的技术浪潮,背后都离不开那一颗颗微小却昂贵的“芯”。

问题是:中国准备好了吗?

过去两年,中国半导体的投资热度显著降温。据CINNO Research统计,2024年中国(含台湾地区)半导体项目投资总额为6831亿元,同比下降四成;2025年上半年再跌约一成。

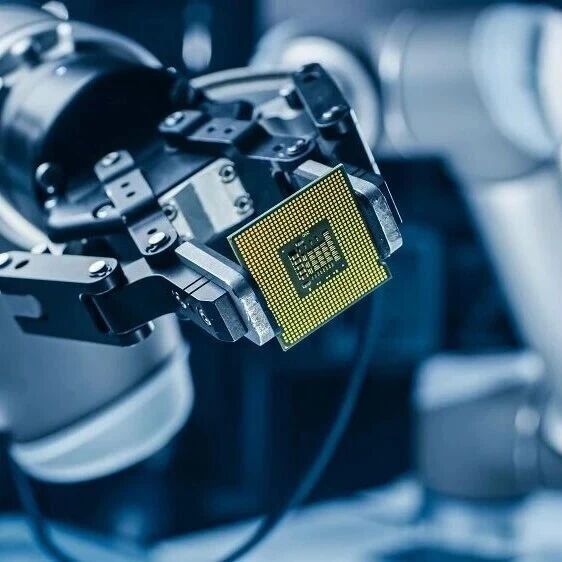

但有趣的是,在普遍降温的背景下,半导体设备领域反而逆势增长五成,成为唯一实现正增长的板块。也就是说,资金正在变得更理性——从“撒胡椒面”式投资,走向产业链的关键环节。

尤其在长三角,半导体正悄悄重构城市的产业底色。以上海临港为例,2019年只有3家集成电路企业,如今已超过300家;产值从1亿元跃升至预计2025年的500亿元。“临港是中国集成电路产业发展的一个奇迹。”当地管委会负责人这样形容。

中微公司董事长尹志尧在9月底的活动上说得直白:“我们看到,中国半导体进入了高速发展期,机遇与挑战并存。”

他主导成立的“智微资本”,是一支专注半导体产业链的基金,首期规模15亿元。尹志尧认为,资本与产业的联动,才是中国半导体真正的突破口。中微公司是国内刻蚀、薄膜设备领域的领军者。过去14年,收入年化增速超35%,早期投资者回报高达60倍。在他看来,这不仅是企业的成功,更是一种信号:中国可以在高端设备上跑出自己的路线。

人工智能,正以前所未有的速度改变半导体格局。全球数据中心的GPU价值占比,已经远超CPU。英伟达凭借AI芯片成为市值4.4万亿美元的“巨兽”,是英特尔的27倍。连英伟达都开始反哺英特尔——前者在AI数据中心方案中引入后者CPU,后者则在PC芯片中集成英伟达GPU。这场融合,代表着全球半导体产业结构正被AI重新定义。

而在中国,这一浪潮同样掀起新一轮增长:寒武纪2025年上半年营收28.81亿元,同比增长43倍;摩尔线程从2022年的4608万元营收,增长到2024年的4.38亿元。这些数字说明:中国的AI芯片,正在加速突围。

除了AI芯片,碳化硅(SiC)正成为中国半导体的另一张王牌。从特斯拉开始,这种新材料在功率半导体领域的价值被彻底激活。如今,从新能源汽车到人形机器人,碳化硅都在被广泛应用。国内企业如华润微、比亚迪等,正在以IDM(垂直整合)模式构建完整生态:他们不仅做设计、制造,更掌握最终应用场景。从材料到装备,我们已经打下了坚实基础。这意味着,中国正在尝试一种新的路径:不靠复制,而靠整合创新。

中国半导体的故事,总带着一点逆风成长的味道。我们起步晚、代差大,但在一次次“卡脖子”的现实中,逐渐学会了如何构建自己的体系。如今,全球正迎来万亿美元级的“芯片风暴”。对于中国而言,这既是挑战,更是一个历史级机会。

我们要做的不只是追赶,而是参与到规则的制定中去。