分享嘉宾 | 朱广翔

责编 & 采访 | 王启隆

出品 | AI 科技大本营(ID:rgznai100)

AI 爆发的这几年,程序员本都以为要解放了,但回首发现,传统的应用开发模式始终被一个“不可能三角”所困:低成本、高质量、个性化,三者似乎永远无法兼得。

传统编码(Coding)能保证高质量与个性化,但成本高昂;模板化的低代码平台降低了成本,却牺牲了个性化;而一度兴起的聊天机器人(Chatbot)虽具个性化且成本较低,其简单的交互形式又往往达不到高质量应用的标准。

今年,OpenAI 联合创始人 Andrej Karpathy 提出“Vibe Coding”(氛围编程)的理念——开发者(甚至是非开发者)只需沉浸在创造的“氛围”中,通过自然语言描述想法,AI 便能将创意变为现实。业界开始思考,“一句话生成应用”究竟是一时风靡,还是未来的大趋势?“人人都是开发者”的时代真的到来了吗?

在上,百度秒哒产品负责人朱广翔博士对此进行了系统性的阐述,并于会后接受了 CSDN 的深度专访。这位拥有近 20 年编程经验、从程序员转型为产品负责人的清华博士,为我们揭示了秒哒背后的产品哲学与技术愿景。

在演讲中,朱广翔博士分享了多个核心洞察:

应用开发的“不可能三角”: 深入剖析传统开发模式在成本、质量、个性化上的固有矛盾,并提出秒哒旨在成为同时满足三者的“破局者”。

AI 时代的生产力公式:AI UI + Agent = AI App。一个优秀的AI原生应用,需要兼具由 AI 驱动生成、以用户需求为中心的交互界面(AI UI),以及背后执行复杂任务、连接万千工具的智能体(Agent)。

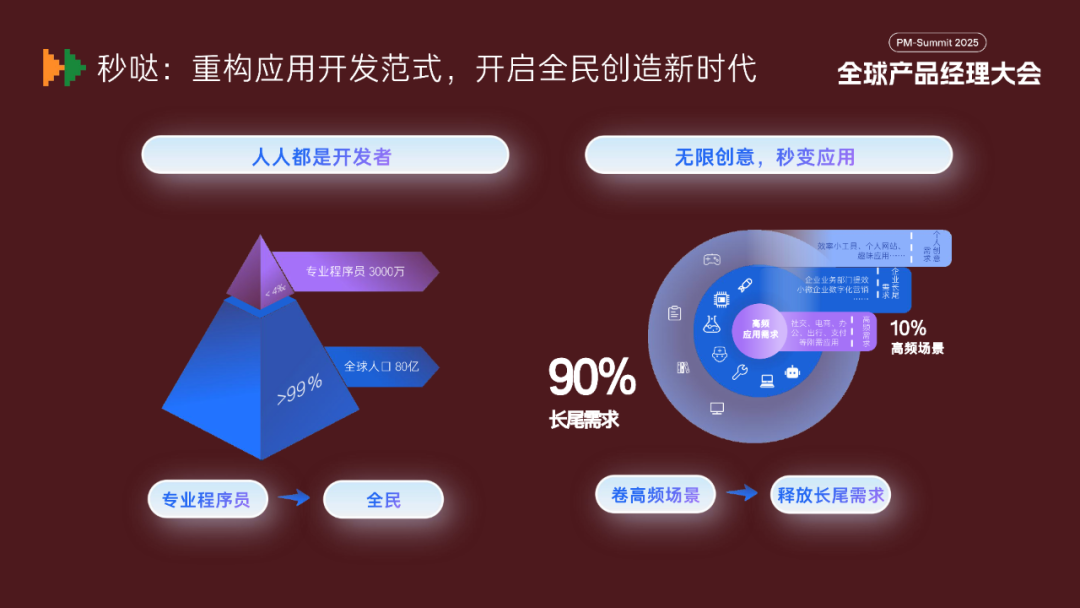

从高频场景到长尾需求:传统软件开发聚焦于 10% 的高频刚需,而秒哒这类工具将释放剩下 90% 被忽视的、海量的长尾应用需求,开启“全民创造”的新时代。

多智能体协作是关键:秒哒的核心是模拟一个高效的软件开发团队,通过产品经理、架构师、程序员、设计师等不同角色的 AI 智能体协同工作,将一句模糊的需求,转化为一个功能完备、体验良好的应用。

Vibe Coding,为大众赋能:AI 开发革命的终极目标是让每个人都能摆脱代码束缚,聚焦于创意本身。秒哒的定位正是“真正为大众赋能的 Vibe Coding 产品”。

产品经理与程序员的未来:AI 不会取代这两个角色,而是将其推向更高级的形态。产品经理将能直接对接 AI 实现原型,而程序员则更专注于复杂的架构与逻辑设计,AI 成为双方的超级助理和沟通桥梁。

应用开发困局:海量需求 vs “不可能三角”

朱广翔博士首先指出了当前软件行业面临的核心矛盾。一方面,在技术革新、产业升级和数字化转型的多重驱动下,全球软件市场正经历高速增长。根据 Precedence Researh 的数据预测,全球软件市场规模将以 11.8% 的年复合增长率,从 2023 年的 6592 亿美元增长至 2034 年的 22483 亿美元。应用开发的需求日益旺盛,一个新的“AI App”赛道更是异军突起,成为增长的新引擎。

“在上一时代,没有 AI 原生应用。比如 AI 写作,在三四年前是不存在的。”朱广翔提到,“而现在我的很多老师朋友都在吐槽,他们的学生已经完全不会从零到一写东西了,只会先让 AI 生成一个差不多的版本,再在上面修改。这表明,新产品已逐步重塑了我们的固有习惯。而这些新产品的诞生,让整个应用市场不断膨胀。”

然而,与需求的蓬勃发展形成鲜明对比的是,应用开发的供给侧长期受困于一个“不可能三角”——低成本、高质量、个性化三者难以兼顾。朱广翔分析了过去三种经典的开发模式:

传统 Coding: 由专业的程序员编写代码。这种方式可以实现极高的质量和充分的个性化,但其“软肋”在于成本高昂。全球 80 亿人口中,专业的程序员仅有约 3000 万,他们是高薪、高知的稀缺资源,使得这种开发模式门槛极高。

模板化低代码平台: 用户通过选择预设模板、填写参数来快速生成应用,如常见的问卷、邀请函工具。这种方式实现了低成本和较高质量(模板通常经过设计),但其致命缺陷是缺乏个性化。用户的创作被牢牢限制在有限的模板库中,难以实现天马行空、独一无二的创意。

Chatbot(聊天机器人): 近年来兴起的基于对话的应用形式。它成本低,也具备相当的个性化能力,能应对不同场景和问题。然而,它的短板在于质量不够高。这里的“质量”更多指向产品体验。一个冰冷的对话框,缺乏丰富的UI和流畅的交互设计,在很多用户看来,“不像一个真正的 App”,显得较为简陋。

这三种模式各有所长,却又都“缺了一角”,无法完美应对当前爆炸式增长且日益多元化的应用开发需求。

AI 开发革命:Vibe Coding 与 AI UI 时代已来

朱广翔认为,秒哒的出现并非偶然,而是顺应了两大全球性的技术潮流:Vibe Coding(氛围编程)和 AI UI(人工智能用户界面)。

Vibe Coding:为大众赋能

传统的编码流程是“规划 -> 编码 -> 审查”,而 Vibe Coding 流程则是“自然语言描述 -> AI 生成代码”。

在这个赛道上,产品形态各异。有面向专业程序员、提升写码效率的 AI 辅助编程产品;也有面向非程序员、完全无代码的应用开发产品。

AI UI:从“界面”到“意图”的革命

谷歌前 CEO 施密特曾预言:“用户界面将逐渐消失。人们可以跟智能体说话,当场生成界面。”这一理念,朱广翔称之为“AI UI”。传统 UI 是研发驱动的,先有工程框架,再实现界面结构,最后填充内容。而 AI UI 是需求驱动的,用户先提出要解决的问题,AI 围绕这个问题倒推出最合适的交互和界面。

秒哒正是 AI UI 理念的一个具象化落地产品。但朱广翔认为,仅仅有 AI UI 还不够,一个真正强大的 AI 原生应用,其公式应该是:AI App = AI UI + Agent。

“AI UI 就像好看的外表,Agent 就是聪明的大脑。有脸有大脑,也就是有面子、有里子,最终才是一个好的应用。”他解释道。例如,一个 AI 试卷生成工具,其前端界面(AI UI)是为了让老师能方便地配置和预览试卷,而其背后,则有一个强大的 Agent 在负责生成逻辑严密、答案正确的数学题。

释放 90% 的长尾需求,开启全民创造新时代

“我们面向的用户群体,是所有人。”朱广翔强调。过去,软件开发主要依赖于3000 万专业程序员,而现在,目标是全球 80 亿人。

这种用户群体的扩展,对应着应用需求从“高频”到“长尾”的转移。过去二十年的数字化建设,主要解决了 10% 的高频刚需场景,比如社交、电商、出行、支付等,我们手机里的 App 大多属于此类。但日常生活中,我们有无数个小想法、小创意、小需求被忽视了,因为没有顺手的工具能将它们快速实现。“我想马上做一个调查问卷”、“我想为我的宠物社团做个小网站”,这些稍纵即逝的想法,在传统开发模式下实现成本太高,最终只能不了了之。

“我们简单统计了一下,这些被忽视的长尾需求,其实占到了总需求的 90%。”朱广翔说,“通过秒哒这样的新工具,我们可以把这 90% 的市场打开,让无限的创意,秒变应用。”

下文我们将通过和朱广翔博士的对话,解答一个贯穿始终的问题:“应用开发的「不可能三角」,究竟是怎么解决的?”

深度对话朱广翔:AI 时代的“创作者平权”

王启隆:秒哒是一款让用户不用写代码,用自然语言就可以生产应用的产品。这让我想到 AI 时代经常有一句玩笑:程序员一直在发明淘汰自己饭碗的工具。您是怎么看待这个话题的?可以借此展开聊一聊秒哒这款产品的灵感来源吗?

朱广翔:今天是 CSDN 的产品经理大会,我在进入互联网之后也是在做产品经理。但我是一个非典型性产品经理,我是研发出身,写了很多年代码,后来转成产品经理。做产品经理之后,我发现一个非常大的痛点,这在研发视角可能看不到:很多人,或者说我们每个人,都有很多想法和创意,但这些想法和创意只是碍于自己没法直接实现。因为我以前是程序员,想到什么就做什么,比较直接,但很多人没有这个能力。

如果有一天,有一款工具能让大家非常平权、非常简单地把自己的想法做出来,甚至可能做得比程序员还好,产品经理实际上就解放出来了。由此类推,不仅是产品经理,我们每个人、每个行业里的人,都有自己独特的行业知识和业务逻辑,这些东西不是程序员能比的。如果每个人都能把这些知识和逻辑实现出来,那会是一个非常广阔的空间。

举个小例子来体现这个想法。我读书的时候在实验室里,导师要求我们每个人做一个个人主页,用于展示学术成果,让别人更好地了解自己的研究方向,看看有没有合作机会。我们是计算机学院的,就拿一些开源代码修改,做了很多主页。有的人还有余力,给实验室、社团和学院都做了主页。

我们做完后很多其他学院的人也想做,就来找我们帮忙,这个过程中就出现了很多问题。首先,人很多,不同人有不同的想法和品味。比如美院的同学,可能要求比较高的设计感,但研发大部分没有这么多设计思路,做出来他们可能不满意。有的人希望有个性化,不希望自己的主页和别人的除了名字以外,整体看起来都一模一样,像是从一个模板里出来的,所以就要去换用不同的代码。而且在这个过程中我们发现,很多工作都是重复性的,就是找代码,改一些常规的东西。

当时我们就想,未来会不会有一天这些事就不需要我们干了?会不会有一些 AI 工具,可以直接帮我们搞定这些重复的、偏实现落地的事情,我们只需要想创意?到那个时候,甚至都不需要程序员去做。其他学院的同学,不管是美院的、人文学院的,还是外语学院的,他们自己就能按照自己的想法去实现。

这一天比想象中来得更快。我也有幸能从事这个赛道和行业,今天也非常兴奋地想给大家介绍我们的产品,它真的能让大家把想法直接说出来就能实现,非常简单。

王启隆:您的演讲中有一页很精彩,是一个技术演进图,从算盘一直画到现在的无代码时代,它的基调就是解放生产力。回顾历史,每一次生产力解放其实都伴随着一些职业的消亡与兴起。那么秒哒这款产品,它会让程序员这个角色发生什么样的变化呢?

朱广翔:现在关于 AI,大家一直有一个担忧,感觉 AI 会不会有一天就把人给取代了,导致我们都没有工作。我认为不必有过多担忧。从历史上看,一开始没有计算机,后来有了计算机;一开始是机器语言,后来是汇编语言、高级语言,再后来有了框架,到现在不用写代码。在这个过程中,程序员是一直存在的,只是职业属性发生了一些变化。

过去可能更多关注如何写代码。比如在机器语言时代,所有代码都要写成 0101 串,基本上要把计算机的所有指令都描述一遍。但后来有了汇编语言,很多底层的、偏硬件的事情就不需要再描述了。再往后是高级语言,关于汇编语言里的一些存储管理、堆栈等也不需要描述得这么详细了。每一次都有一个新的封装,这样大家就可以把精力放到更高级的算法设计、业务逻辑、计算设计上。工作没有少,只是我们的精力放到了更高级的事情上,最终会把事情做得更好。

这就像很多年前,工业革命之前,路上有很多赶马车的马车夫。当时他们也担心,因为已经出现了一些工业产品,比如自行车、汽车,他们担心会不会有一天汽车多了,就不需要马车夫,导致他们全部失业。但我们现在回过头来看,并不会。马车夫少了,但司机多了,还是那些人,只是做了更高级的工作,把原来的工作做得更高效了。

所以从这个角度来看,包括百度秒哒或类似 Vibe Coding 产品出现后,程序员这个群体其实还会存在,但是会以更高级的形式存在。程序员会更多地去设计逻辑、算法、创意和想法,然后由 AI 负责执行。这样,未来的应用可能会做得更加高级,更加 AI,更加智能。

王启隆:您刚刚提到是从程序员转到产品经理。现在很多黑客松比赛,很多队伍没有程序员也能获奖,本质是因为他们创意比较出色。那么,未来程序员和产品经理这两个职业的边界会是怎样的呢?AI 时代,未来的产品经理需要掌握的核心能力会是什么?可以聊一聊您眼中未来的产品经理吗?

朱广翔:产品经理更多还是和他本质的工作相关,就是去关注用户的需求。我认为产品经理和研发的分工主要是:产品经理偏用户,研发偏实现。但我刚才也说了,现在 AI 来了之后,一些实现的工作会被 AI 取代,主要是重复性的工作,但偏向架构设计、逻辑实现的工作,可能还是由研发负责。

研发和产品经理的协作边界,我认为和上个时代还是类似的,产品经理更多地关注用户本身,去收集需求、总结需求,抽象提炼出产品化的方案。在这个过程中,也可能会出现一个现象:产品经理可以借助一些研发工具,直接绕过程序员,去对接 Agent(智能体),帮助他落地实现。现在也出现了这样的迹象,比如在秒哒上,很多产品经理就在用它做原型图。

这相当于工作可能会分类。比如,有些类型的应用需要非常复杂的逻辑设计、非常高的性能和支持非常大的并发,这些服务要求比较高的,可能还是和研发一起协作,由研发做一些高级的设计。但对于那些非常简单、非常长尾、非常灵活的小工具或轻应用,那可能就是产品经理直接对接智能体了。

王启隆:研发的沟通就减少了,就不用一直跟研发吵架了。

朱广翔:对,还有一种可能,就是在最终那一天到来之前,产品经理先通过智能体,做出一个原型图或者一个基本简单的实现,然后研发再去做精加工。也有可能是在中间插一个智能体,负责两边的对话和协调。因为智能体能帮 PM 把脑子里的东西大体做出来,也能帮助研发通过这个初步实现,理解 PM 想要什么,承担了一个中间桥梁的作用。

王启隆:您的演讲中有个概念是“应用开发的不可能三角”,就是低成本、高质量、个性化,通常传统方案只能选其中两个。那秒哒试图用 AI 来打破这个三角,是怎么实现的呢?AI 在里面扮演了什么样的新角色,让这个三角不再不可能呢?

朱广翔:我们一直在说,当前应用开发遇到了一个瓶颈,这个瓶颈在于,我们希望应用能同时达到三个维度,才能更好地满足用户需求。比较通用地来说就是这三个:一是成本要低,做一个应用我们希望花更少的钱、更少的精力;二是质量要高,做出来的应用既要好用,又要好看,而且交互体验要比较好;三是需要比较个性化、比较灵活,不同的人可能要满足自己不同的需求。

但这三个想同时满足其实非常困难。我们看最近的这些生产范式,都恰好缺了一角。比如最经典的范式就是写代码。写代码能做得非常灵活,质量也很高,但是成本很高,需要高精尖的工程师。

还有一种方式,就是我们都懂的一些模板化、配置化的低代码工具。比如我们以前做一些问卷、邀请函,有一些网站或小程序,我们就选几个模板,填上自己的属性就行了。它缺了什么角呢?它确实门槛很低,质量也还可以,也挺美观,但是不够个性化,可能你做的和我的差不多,模板就那些,做不出什么花样。

再有一种方式,是这两年比较火的 Chatbot,也叫简单 Agent。这些简单的 Agent 基本上就是一个对话框的形式,它不像传统的应用,一打开是一个非常丰满、丰富的界面,能告诉我们大概有哪些模块、哪些功能,并且已经有非常好的交互体验。比如我上传一个图片之后,处理过程中能及时展示出来,能看到中间过程,减少用户的等待焦虑。而现在的 Chatbot,这个冰冷的对话框,它的质量不是很高。很多人都说,Chatbot 不像个应用,一看就感觉很潦草,就是因为它交互体验比较弱。

破解“应用开发的不可能三角”,秒哒是通过多智能体协作来实现的。

比如,秒哒有专门的交互设计师智能体去设计交互、设计外观;有专门的任务执行智能体去帮它设计后面的 AI 任务,把性能和效果做得很好;整个过程中还有产品经理智能体、研发智能体、QA 智能体,去做开发、测试、上线,节省了人力。这样,大大降低了应用开发的门槛,我们每个人都可以秒哒提出想法。

其次是高质量。我们通过大模型的能力,不仅生成了我们原来预期的样子,甚至还能帮我们补充。比如,用户想做一个问卷,调研咖啡馆如何选址,但可能对咖啡馆的很多背景知识不了解。这时我们把这个诉求告诉秒哒,它会帮我们构思内容,要调研好这个问题,我该从哪些方面去问,该问什么样的问题,如何去高效地获取用户信息,它是有一些专业知识的。所以秒哒不仅帮我们设计了我们能想出来的页面,还能帮我们补充了这些页面背后应该具备的信息和能力。

而且秒哒会帮我们去调用各种工具,去集成丰富的服务。比如像秒哒里我们做的一个应用,同样是做邀请函,我们可以调用百度地图把导航信息加进去,用户打开邀请函点一下就能导航到那个位置。也可以调用一些短信服务,进行活动预约。通过工具调用把这些能力全集成进来,也是最近比较火的 MCP。

王启隆:您刚才提到产品经理智能体,我觉得现在最大的一个挑战,包括我自己感受最深的一个挑战也是:用户不仅是不会写代码的问题,主要是需求提不清楚的问题。从以前最基础的跟 Chatbot 聊天,就是“提示词工程”那个时代开始,包括我在内的很多人应该都觉得,很多时候在 AI 面前你很难精确表达自己的需求,问题问不清楚。如果提到用您刚刚说的产品经理智能体追问、用广场给灵感,那作为产品负责人,您是怎么设计和衡量这个产品经理智能体的 KPI 的?是它的追问次数、澄清率,还是最终应用的生成成功率呢?

朱广翔:这是一个非常好的问题。就像我们如何管理人类产品经理一样,一直遇到一个痛点,就是给他们定 KPI 很难。比如研发比较好定 KPI,最终研发出来的应用,它的效果、性能,以及研发效率,比如说多长时间实现多少个功能。但是对于 产品经理来说,一直很难界定他在其中的价值,因为可深可浅,而且很难量化。

同样的,对于我们这个智能体,去衡量它干得好不好也很困难。我们尝试定了一些指标,当然这还在持续探索中。

第一个指标,它对意图理解的准确率。首先,用户的第一轮对话,它要能基本理解清楚,这句话到底是什么意思,需要实现哪些功能,调用哪些工具,达到什么程度,什么样风格。

第二个指标,它需要去帮用户拓展知识,那拓展知识的丰富度、完善度就是它的第二个指标。在秒哒,用户可以实现“一句话做应用”,但用户的简单描述常常难以覆盖全部重点。这种时候就需要我们的智能体去帮他拓展,它拓展的可能性越丰富,命中用户真正想法的概率就会越高。

第三个指标,澄清和沟通的效率。智能体有很多种可能性,需要和用户再去沟通,最终定下来选哪个,这是一个多轮澄清沟通的过程。能不能把秒哒解释的需求,和用户原始的需求能对齐,这个对齐过程的效率就是第三个指标。

第四个指标是,对齐之后,秒哒生成一个完整的我们俗称的 PRD(产品需求文档),帮用户非常详细地写好所有的事情,然后评估这个 PRD 的质量。这个质量怎么衡量?一方面我们会有些先验方法去衡量,一方面有后验方法。就比如这个文档给到我们的研发智能体,它能不能读懂,能不能把代码写出来?就像人类产品经理一样,如果研发老是反馈哪个产品经理的文档很难理解,那这个产品经理的 KPI 肯定不会高。如果研发反馈这个 PM 写的东西特别好懂,他一看就知道该怎么写代码,那就说明它的文档很好。这个文档其实是面向开发者的,它能让开发者开发效率最高。这个准确率是从这个角度去衡量的。

王启隆:AI 原生应用是从零到一的创造,比如说拍照解题,它可以给出推理的过程。那在您看来,判断一个应用是“+AI”或是“AI Native”的第一性原理标准是什么?什么样的应用才能算 AI 原生应用呢?

朱广翔:关于 AI 原生应用,我认为现在有两种模式,一种是“+AI”,另一种是“AI 原生”。界定边界就是看我们这个应用,它在大模型时代之前,是否原来就已经有了。比如,电商现在都有智能客服。这种客服,在大模型之前也有,有人工客服,还有那种基于小模型的客服。这个就属于一个“+AI”的业务,因为它原来就有,有了 AI 之后它能力更强。

但有些应用,原来就没有。比如说 AI 写作,写作能力是生成模型才具备的,以前没有生成模型的时候,它没法去写作。有大模型之后,大家在写作的习惯上发生了很大的变化。我有很多同学在读博或当老师,每次聚会时都吐槽一件事,说现在的学生已经不会对着一个白板去写字了,不会从零到一去写东西,大家只会改,不会写了。

我们以前写论文都是从一个白板开始,先去构思我的框架是什么,每一部分怎么写摘要,怎么写前言,怎么写方法,怎么写实验。而现在的人呢,先生成一个差不多的,基于这个再往上改。有了大模型之后,整个写作习惯全发生了变化。AI 写作这种应用,在过去是不存在的,有了 AI 它才有的,那就是属于 AI 原生的。

或者说像搜索,它其实就是“+AI”,因为原来有搜索,后来有了 AI 搜索。所以,我认为判断的边界就在于这个业务模式在过去是否存在。

王启隆:最后一个问题,我们展望一下未来。创造“Vibe Coding”这个名词的 Andrej Karpathy 曾经说过,写代码不难,部署运维这些流程才麻烦。秒哒解决了很多问题,那在您看来,在“想法”和一个“能稳定运行、持续迭代的成功应用”之间,还剩下哪些最硬的骨头是 AI 暂时搞不定的?

朱广翔:“AI 暂时搞不定的”,这个词非常精准。我们原来以为 AI 很多搞不定的,后来发现都能搞定。比如我们做秒哒的心路历程,一开始的时候,AI 只能生成一些核心代码,周边的边角料它生成不了,导致必须程序员把这一块拼到原来的代码里才能用。再往上个时代,AI 只能帮你去编辑、修改或者补全,类似于现在经典的 Cursor,它之前就是去补全代码,帮你增加一些小的模块,但主流还是你自己写的。

后来随着大模型能力增强,当时大家也认为它只能帮你补全、帮你补位,不能替代你。但后来发现,它能帮你写完整代码了。但是,这完整代码还只是帮你写一些核心文件,周边的东西还是不行,还是需要你补上来。这就从以人为主、AI 为辅,演变成了以 AI 为主、人为辅,最后发展到 AI 可以全权包办,它可以完整生成整体代码。

这个时候,很多人又发现它只能生成前端的,那时候大家都断言说它生成不了复杂的后端逻辑。但是,秒哒也经历了 fertilisers 过程,去年的时候只能生成前端,今年就能生成带后端的应用了。比如说,我的数据想存储下来,我做一个相册,创建完发布了,我明天再打开看还有,这个信息能存下来,能读取数据库,这个后端能力是今年新突破的。我们原来认为的边界是:前端代码大模型可以处理,后端就不行,现在发现这个边界也越过了。

有了后端之后呢,我们又判断说,就像 Karpathy 大佬说的,部署运维也很困难。但是现在这个边界也被突破了。比如在秒哒上,或者类似国外像 Vercel 这样的产品,发布完之后,是有地方能去自动托管的。在秒哒上,我们用了百度智能云的技术,去实现了一个云上的托管和自动的运维部署。这个用户完全不需要操作,用户按的按钮就一个,点“发布”,然后后端一系列执行,各种资源的配置、部署、做安全隔离、上线、测试,这一系列都是自动化 AI 做好的。

所以,我们站在今天展望下一步 AI 可能做不了什么,也许明年就能实现了。比如现在大家认为什么不行呢?现在认为对于高并发场景、高响应要求,比如说做一个应用一下子要有 100 万人用,那它对整个架构的性能挑战是很大的。现在 AI 生成的应用,可能还无法承载这么大的流量。所以现在主要是面向一些中小公司和个人。那面向那种超大型公司,能不能支持?我感觉未来也是可能的,因为现在已经出现迹象了。包括我开始讲的那个例子,我们内部做了一个运营平台,那个平台已经有几千人在用了。再往后几万人、几十万人,我觉得随着模型能力,这也会慢慢去突破的。

但我认为有一个点,可能是大模型在短期内,甚至长期都无法突破的,就是创意、想法。因为这个是需要基于我们很多年的一些行业经验才能想出来的。我们每个人都有自己的背景,比如说,假设我是一个非常老道的销售经理,我知道见什么样的客户说什么样的话,我有我自己的 know-how,我有一套方法论,由此产生的创意、想法和逻辑,是大模型很难领会的,大模型很难去原生具备。所以说这种情况下,人的输入是必要的。所以创意这块,我认为大模型是永远无法替代人来创造的。

我认为在当前这个时代,创意为王,创意最重要。再举个例子,最近有个观察,就是百度每年都会举办一个黑客松大赛,每年都会有很多作品涌现出来,我一直担任评委,发现一个现象:每年最顶尖的那些创意,其实不在于它实现得好,不在于它代码写得好,而在于想法本身非常好,非常有社会价值,或者说非常有创新。这个想法好其实是应用最关键的东西。所以,从创意到落地的环节,秒哒可以帮你完成,但创意本身是我们人类的核心竞争力。