太空AI数据中心,一个很新的概念,它到底想解决什么问题?

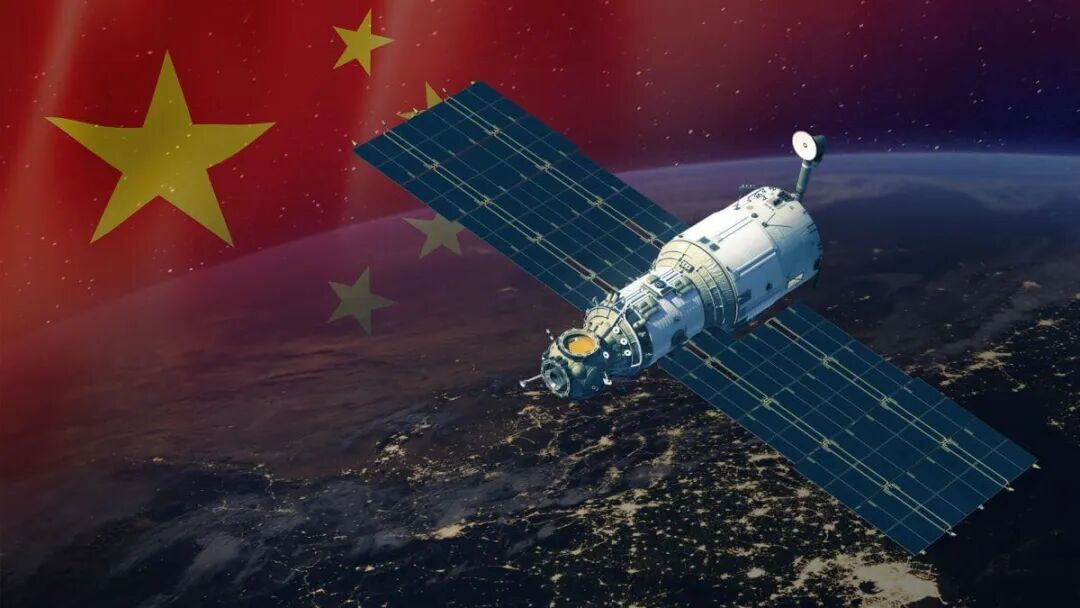

今年5月份,我国首个整轨互联太空计算卫星星座正式进入组网阶段,人们称它为“三体计算星座”,主要任务是测试在轨数据处理中心的各项能力。

按照传统划分方式,卫星分为通信卫星、导航卫星、遥感卫星,“三体计算星座”属于第四类,是“计算卫星”。

2023年浙江省之江实验室开始构建太空计算系统,“三体”一词源自牛顿提出的“三体问题”,指的是三个或更多对象协同工作时彼此间的相互作用,就像天体引力一样。

首批卫星只有十几颗,未来会扩展到几千颗,未来则有望有望在月球周边部署。

将数据中心部署在轨道上的想法,听起来科幻,但理由其实很充分。

数据中心需要消耗大量能源,还需要水冷却设备;如果将数据中心放在太空,可以兼顾环境与社会效益。

航天器系统工程师拉塞尔・希尔斯(Russell Hills)认为:“随着人工智能系统与程序的普及,全球数据中心的能耗正在快速飙升,行业面临电力、碳排放等担忧。”

中国的“三体星座”利用太空寒冷真空环境进行冷却,阵列的综合处理能力可达1000peta次,卫星以太阳能作为动力,可以将热量释放到太空,降低碳排放。

虽然用太阳能给数据中心供电颇有吸引力,但“三体”的目的并非探索节能方式,中国的测试目标主要是想研究如何在轨道上处理数据。

希尔斯称:“中国的目标很明确,将数据中心放在太空并不是因为太空是更适合的场所,而是因为太空领域需要数据中心和人工智能的支持,用来处理来自太空的数据。”

如今发射卫星的难度已经大大降低,卫星收集的数据已经达到前所未有的规模,想处理这些数据,必须先传回地球,由地面处理。

“三体计算星座”不一样,它将数据中心直接送到太空,在轨道上分析数据,然后将有限数据通过有限带宽传回地球,从而提高数据处理效率。

希尔斯称:“我们举个例子,如果使用的是侦察卫星,用户不必持续下载某个重点区域的图像,可以在卫星上运行图像识别算法、变化检测算法等,最终传回地面的数据只标记发生变化的图像。”

太空数据中心优势明显,但也存在挑战,比如,在太空开展活动成本高、技术复杂,要设计能在太空运行的复杂设备更是难上加难。

5月份中国发射的01和02号计算卫星还搭载了宇宙X射线偏振探测器,可以对伽马射线暴等各类瞬变源进行在轨快速探测、证认、分类,如果没有太空在轨计算能力,工作便无法完成。

计算卫星搭载了80亿参数天基模型,可以调度卫星协同处理多源遥感数据,在轨自主完成对地观测任务。

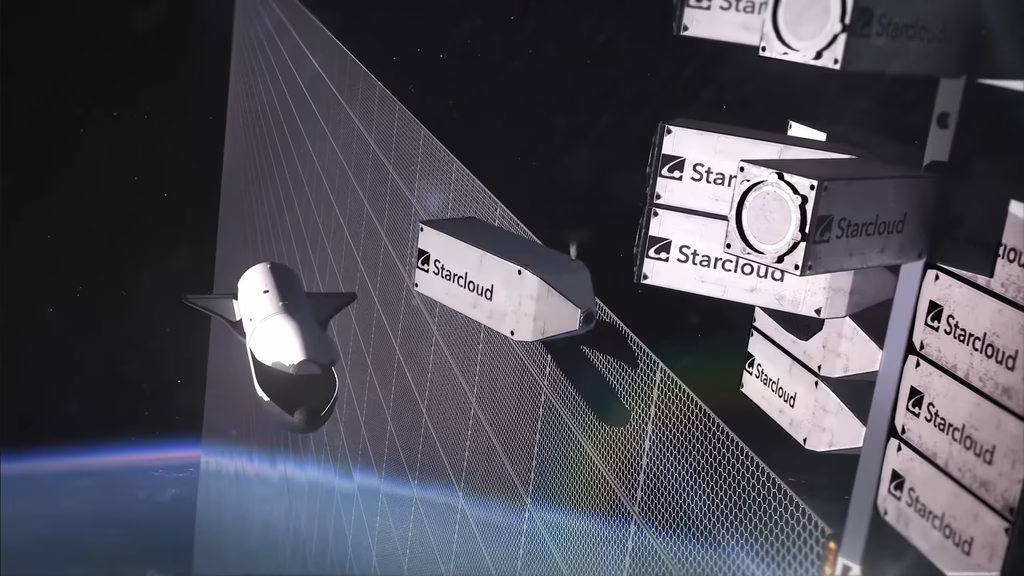

中国并非唯一正在研究太空超级计算机的国家。美国华盛顿Starcloud公司提出一套方案,在太空打造面积达4000米x4000米的太阳能电池板,面积相当于曼哈顿的五分之一。

谷歌前首席执行官埃里克・施密特(Eric Schmidt)收购了Relativity Space公司,目的就是想在太空部署数据中心。

欧洲也启动了相似的项目,但考虑到成本,目前并没有真正部署。

数据中心未来是否能走向太空,目前并无定论,中国是首个开展规模化实际运行测试的国家。

OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼(Sam Altman)曾在一段采访中表示,数据中心大规模扩张是不可避免的,他说:“我猜,假以时日,世界上会建起遍地的数据中心。”

奥特曼承认,一些人可能不喜欢这个想法,尤其是环保人士。所以奥特曼建议将数据中心放到太空,他说:“我希望能给你们更具体的答案,但说实话,我们也还在摸索中。”

奥特曼认为,未来可以打造类似“戴森球”的数据中心集群。

戴森球是一个理论构型,它围绕恒星建造,可以捕获恒星释放的巨大能量;但戴森球构想有一个缺陷,建造时会耗费巨大资源,甚至超过地球的储量,甚至有可能让地球不再宜居。

相比之下,太空数据中心更贴近现实。目前有几家初创公司已经着手立项,包括Starcloud、Axiom和Lonestar Data Systems,它们都在研发太空数据中心。

对太空数据中心持相同看法的还有杰夫・贝佐斯(Jeff Bezos),几天前他在参加意大利科技周时预测,未来10-20年,人类将在太空建设GW级的数据中心,数据中心从太空持续获得能源,性能最终将会超过地面数据中心。

贝佐斯认为,AI训练所需的大型数据中心适合建在太空,因为太空可以24小时获得太阳能,没有云层遮挡,没有降雨,不受天气影响。他认为,未来数十年内,太空数据中心的建设成本将会低于地面数据中心。

人类利用太空,可以让地球更美好。贝佐斯称:“气象卫星和通信卫星已经证明,它们可以改善地球生活。下一步就是太空数据中心,之后还会拓展到其它太空制造领域。”

大型太空计算数据中心并非空想,它的构想有着扎实的科学依据。

早在2016年,加州理工学院教授阿里・哈基米里(Ali Hajimiri)曾申请一项专利,与太空大规模并行计算系统有关,之后技术进步,卫星发射成本不断下降,目前约为每公斤1500美元,太阳能板也更轻便、效率更高。

哈基米里最近又提出一套方案,建议打造轻量化太空太阳能发电系统,每度电的成本约为10美分,如果能规模化部署,电力成本远低于地球。

从技术上看,奥特曼设想的在轨数据中心是可行的,但哈基米里不确定OpenAI等企业何时才能建设类似设施。他说:“我不想说某件事不可能实现,但建设这样的设施的确存在不少挑战。”

此外,太空数据中心可以在轨处理数据,速度更快,但数据中心可能会遭到宇宙辐射的袭扰,维护和升级难度很大,设备过时更替也是一个难题。

哈佛大学经济学家马修・魏因齐尔(Matthew Weinzierl)表示:“新构想何时才能具备经济可行性,真的很难预测。”太空数据中心有一些特殊用途,比如处理来自太空的数据、强化国家安全,但要想与地面数据中心竞争,必须在成本和服务质量上拥有竞争力。