毕马威:

《2025智能科技:以人工智能驱动数智化转型新蓝图》

(完整版.pdf ) 以下仅展示部分内容

下载方式见文末

毕马威:

毕马威发布的《智能科技:以人工智能驱动数智化转型新蓝图》,基于 12 个月综合研究(覆盖 500+AI 实施案例、1390 名决策者调研、30 亿级数据建模),聚焦科技企业 AI 转型,从行业现状、价值潜力、实施路径及关键建议四大维度,提供系统性转型指南,助力企业把握 AI 驱动的颠覆性机遇。

一、行业现状:AI 应用态势与核心挑战

(一)企业对 AI 的期望与投入

高期望与增长导向88% 的科技企业认为拥抱 AI 将提升竞争优势,62% 计划增加 AI 预算占比(74% 预计占比超 10%),且与其他行业聚焦 “降本” 不同,81% 的科技企业将 AI 作为 “收入增长核心驱动”,68% 预期 AI 投资回报率(ROI)超 10%,凸显科技行业对 AI 的战略重视。

落地成效初显,但 ROI 证明承压已有 47% 的企业通过 AI 实现降本,37% 实现降本增效,34% 加快数据驱动决策,但 63% 的企业面临 “证明 ROI” 的压力,股东对 AI 投资的短期回报要求迫切,反映出 “技术潜力” 与 “商业价值落地” 间的差距。

(二)AI 应用的核心目标与瓶颈

应用目标:效率与能力双提升企业部署 AI 的核心目标集中在 “提高运营效率(40%)”“提升决策能力(38%)”“优化数据管理(38%)”,其次是减少风险(37%)、提高收入(36%),体现 AI 从 “基础运营优化” 向 “核心价值创造” 延伸的趋势。

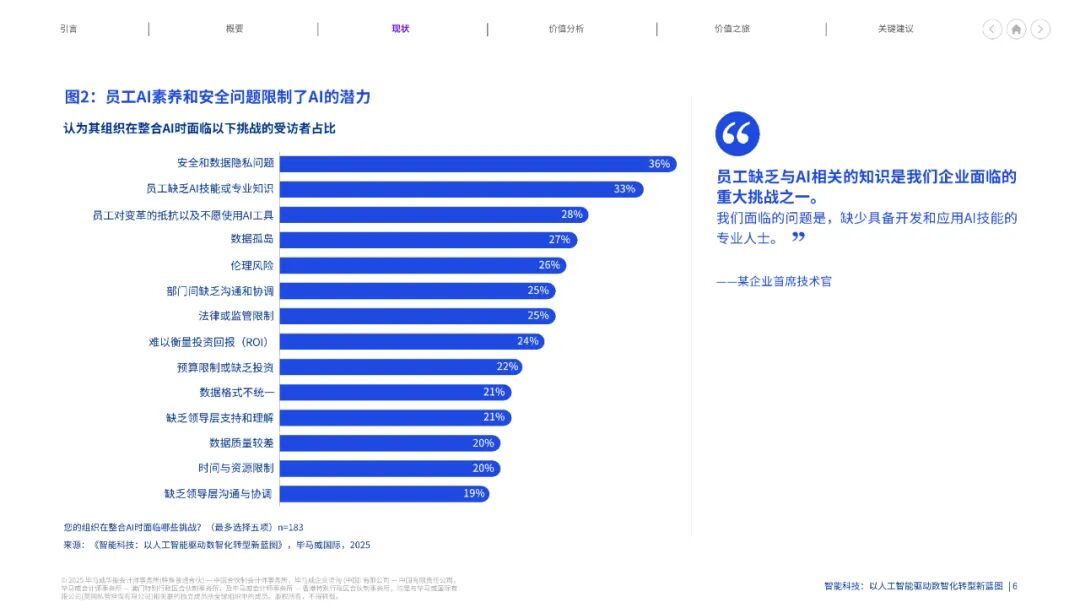

关键挑战:技能、安全与协同难题

- 人才缺口

:33% 的企业面临 “员工 AI 技能不足”,熟练的 AI 开发与应用人才稀缺,制约规模化部署; - 安全与隐私

:36% 的企业担忧 “安全和数据隐私问题”,AI 处理敏感数据时的合规性与风险管控难度高; - 组织阻力

:28% 的企业存在 “员工对变革的抵抗”,27% 受 “数据孤岛” 影响,部门协同与数据打通成为关键障碍; - ROI 衡量与资源限制

:24% 难以量化 AI 投资回报,22% 受预算限制,21% 缺乏领导层支持,导致部分企业仍停留在 “实验性用例” 阶段,无法跨越 “试点 - 规模化” 鸿沟。

二、价值分析:生成式 AI 的潜力与机遇量化

毕马威美国 “生成式 AI 机遇量化” 研究(覆盖全球 1700 万家企业、7200 万员工)显示,生成式 AI 仅在 “劳动生产率” 层面,就能为企业息税折旧摊销前利润(EBITDA)提升 4%-18%,科技行业作为核心受益领域,价值潜力集中在以下维度:

(一)按职能划分的价值机遇(单位:十亿美元)

- 服务与数据分析

:54.4 亿美元,为最大机遇领域,AI 可自动化数据清洗、洞察生成、报告撰写等任务,提升分析效率与精准度; - 产品 / IT

:21.6 亿美元,覆盖代码生成、质量测试、产品性能优化等,减少研发周期与成本; - 后台运营

:17.2 亿美元,包括供应链资源分配、财务流程自动化(如发票处理)、人力资源招聘筛选等; - 网络与风险

:14.5 亿 - 11.9 亿美元,AI 可实现智能网络监控、欺诈检测、合规风险预警,降低运营干扰; - 其他职能

:市场营销(9.5 亿)、销售(5.8 亿)、财务(7.0 亿)等领域,AI 通过个性化营销、客户需求预测、财务预测优化创造价值,总计潜在价值达 1480 亿美元。

(二)按任务复杂度的价值分布

- 低复杂度任务

:占比最高,可通过 ChatGPT、Copilot 等 “开箱即用” 工具快速落地(如基础文案生成、数据录入),无需定制化开发,适合快速提升基础效率; - 中复杂度任务

:需与企业数字生态耦合(如产品开发中的需求分析、供应链动态调度),需构建定制化解决方案,平衡效率与业务适配性; - 高复杂度任务

:聚焦高价值场景(如 AI 驱动的产品创新、跨生态协同),需搭建 “治理框架 + 组织变革体系”,支撑规模化落地,长期价值最大但实施难度最高。

三、实施路径:AI 转型的 “赋能 - 融合 - 演进” 三阶段

毕马威提出 AI 转型需分三阶段推进,从 “基础能力建设” 到 “全价值链融合”,最终实现 “商业模式演进”,且需同步提升 “企业 - 职能 - 基础” 三层能力:

(一)第一阶段:赋能(夯实基础,快速启动)

- 核心目标

:搭建 AI 基础能力,验证高价值用例,建立员工 AI 素养; - 企业层面

:明确 AI 战略优先级,成立转型办公室(管理资金、跟踪 ROI),动态调整项目路线图; - 职能层面

:选择 “低复杂度、高回报” 用例(如研发端代码生成、运营端数据清洗),快速落地并验证价值; - 基础层面

:构建 AI 技术栈(选择云 / 芯片基础设施),优化数据质量,部署通用模型(如开源 LLM),加强网络安全防护; - 案例参考

:某澳大利亚科技企业通过 AI 工具提升代码质量(开发效率提升 30%),简化后台办公任务(邮件草拟、PPT 生成自动化),但需加强领导层支持与跨团队协同,计划 3 年内扩展 AI 能力并实现收入增长。

(二)第二阶段:融合(嵌入流程,优化价值流)

- 核心目标

:将 AI 深度融入端到端工作流程,打破数据孤岛,实现 “人机协同”; - 企业层面

:重塑运营模式,将 AI 与战略目标(OKR)对齐,增强员工对 AI 的信任(如透明化算法决策); - 职能层面

:聚焦关键运营价值流,如 “产品管理 - 工程 - 客户参与”(AI 驱动需求预测与个性化体验)、“预测性运营”(供应链自动调度、网络自我修复)、“现代支持服务”(AI 客服与问题自动响应); - 基础层面

:打造 AI 开发 “工厂”,训练行业域模型(如科技行业专属代码生成模型),整合生态数据,升级量子技术规划; - 案例参考

:某日本科技企业将 AI 集成到人力资源(人才识别)、财务(收入预测)流程,通过大语言模型(LLM)优化产品交互,但需解决 “数据治理(海量数据管理)”“伦理风险(算法偏见)”“系统整合(与遗留系统兼容)” 三大难题,计划 5 年内实现 AI 与运营、研发的深度融合。

(三)第三阶段:演进(生态协同,重塑商业模式)

- 核心目标

:以 AI 驱动生态协同,探索 AI 原生商业模式(如 “服务即软件” 新型 SaaS),实现企业级变革; - 企业层面

:构建 AI 生态系统战略,重塑商业模式(如基于 AI 智能体的服务订阅),协调跨生态变革; - 职能层面

:部署跨组织 AI 智能体(Agents),实现 “企业 - 合作伙伴” 协同(如智能生态编排、跨企业工作流自动化),探索新体验(如 AI 原生产品创新); - 基础层面

:利用生态数据竞争,部署经 AI 优化的芯片与混合云,结合量子技术提升 AI 性能,构建 “可信 AI 平台” 保障合规。

四、关键建议:加速 AI 价值落地的五大行动

针对科技企业 AI 转型的痛点,毕马威提出五大核心建议,助力企业突破瓶颈、实现价值最大化:

(一)构建清晰的 AI 愿景与战略

明确 AI 转型的 “终极目标”(如 “成为 AI 驱动的产品创新 leader”),评估企业 AI 成熟度(从 “实验级” 到 “规模化级”),制定分阶段路线图,避免 “盲目跟风”。需确保领导层战略一致性(当前仅 37% 企业实现 AI 战略对齐),成立专职转型办公室,动态跟踪 ROI 并调整优先级,避免资源分散。

(二)从初始阶段建立 AI 信任

信任是 AI 规模化的前提,需超越 “基础透明度”,构建 “主动治理 + 可解释性 + 安全防护” 体系:

建立 AI 伦理框架(如消除算法偏见、明确敏感领域应用边界),确保合规(如符合 GDPR、数据隐私法规); 设计 “可解释的 AI 决策流程”,避免 “黑箱操作”,尤其在风险管控(如欺诈检测)、客户服务(如个性化推荐)等关键场景; 加强网络安全,针对 AI 处理的敏感数据(如客户信息、研发数据)建立专属防护机制,降低数据泄露风险。

(三)聚焦 AI 驱动的产品创新

科技企业需从 “AI 嵌入现有产品” 转向 “构建 AI 原生产品”,打造差异化竞争力:

以用户痛点为核心,利用 AI 重塑产品体验(如 LLM 赋能的智能交互、AI 驱动的个性化功能); 建立 “创新闭环”,通过 AI 快速迭代产品(如代码自动生成、性能实时优化),缩短研发周期; 探索 “AI + 生态” 的新形态(如基于智能体的服务协作),避免陷入 “工具化陷阱”,突出 AI 的 “价值创造” 而非 “功能叠加”。

(四)以技术与数据支撑 AI 规模化

- 数据基础

:打破数据孤岛,构建 “弹性云基座” 实现数据资产化,为 AI 提供高质量训练数据; - 技术融合

:关注 Agents、大模型端侧部署等新兴技术,打造 “开放实验场”(如内部 AI 沙盒),支持敏捷创新; - 基础设施

:选择 AI 优化的芯片与混合云架构,平衡算力成本与性能需求,为大规模 AI 应用提供支撑。

(五)体系化构建 AI 工作流与人才转型

- 工作流嵌入

:将 AI 工具深度融入运营架构(如研发端 “代码生成 - 测试 - 部署” AI 闭环、销售端 “客户需求预测 - 跟进” 自动化),避免 “AI 工具与业务脱节”; - 人才培养

:针对不同岗位设计 AI 培训(如开发岗聚焦模型调优、运营岗聚焦 AI 工具应用),将 AI 视为 “员工助手” 而非 “替代者”,缓解组织阻力; - 跨行业赋能

:预判 AI 融合场景下的工作流演进(如智能体协同),深度理解客户能力差距,提供 “AI + 行业” 的定制化解决方案,拓展商业边界。

五、核心结论

AI 正引发科技行业 “史上最具颠覆性转型”,科技企业既是 AI 的 “使用者”(提升自身效率与创新),也是 “赋能者”(为其他行业提供 AI 技术与服务)。当前行业虽面临 “人才缺口”“ROI 证明”“安全合规” 等挑战,但生成式 AI 带来的 1480 亿美元潜在价值(按职能划分)与 “4%-18% 的 EBITDA 提升”,凸显转型紧迫性。

企业需通过 “赋能 - 融合 - 演进” 三阶段稳步推进,以 “清晰战略 + 信任体系 + 创新产品 + 技术支撑 + 人才转型” 为五大支柱,摆脱 “实验性用例” 困境,实现 AI 从 “技术潜力” 到 “商业价值” 的跨越,在智能经济中占据战略制高点。

![2025年中国钛合金材料行业发展现状、竞争格局及趋势研判:高端需求驱动产业升级,钛合金在航空航天与深海领域应用前景广阔[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-09-29/68d9ee71360f3.jpeg)