AI播客,快速了解:

近日,发表于国际权威期刊《Clinical Neurophysiology》2025年第180期的一篇综述论文,系统梳理了脑机接口(BCI)与非侵入性脑刺激(下文简称“NIBS”)技术联合应用于卒中后运动康复的最新进展。该研究由南京医科大学康复医学科、南京医科大学第一附属医院康复医学中心及南京医科大学附属苏州医院(苏州市立医院)康复医学中心的研究团队共同完成,为解决脑卒中患者运动功能恢复难题提供了关键学术参考,也为神经康复领域的技术创新指明了方向。

@Clinical Neurophysiology

脑卒中作为全球成人残疾和死亡的主要诱因之一,已成为重大公共卫生挑战。据统计,约70%的卒中患者会出现不同程度的运动功能障碍,不仅严重影响日常生活能力,还可能引发焦虑、抑郁及社交隔离等心理问题。尽管传统物理治疗在卒中急性期康复中具有一定效果,但其疗效常受治疗时机、患者个体差异及治疗时长等因素制约,对于神经损伤较为严重的患者,传统方法往往难以实现运动功能的有效恢复。在此背景下,寻找更高效、更精准的康复技术,成为医学与神经科学领域的研究重点,而脑机接口与非侵入性脑刺激的协同应用,正为这一需求提供了创新性解决方案。

脑机接口与非侵入性脑刺激

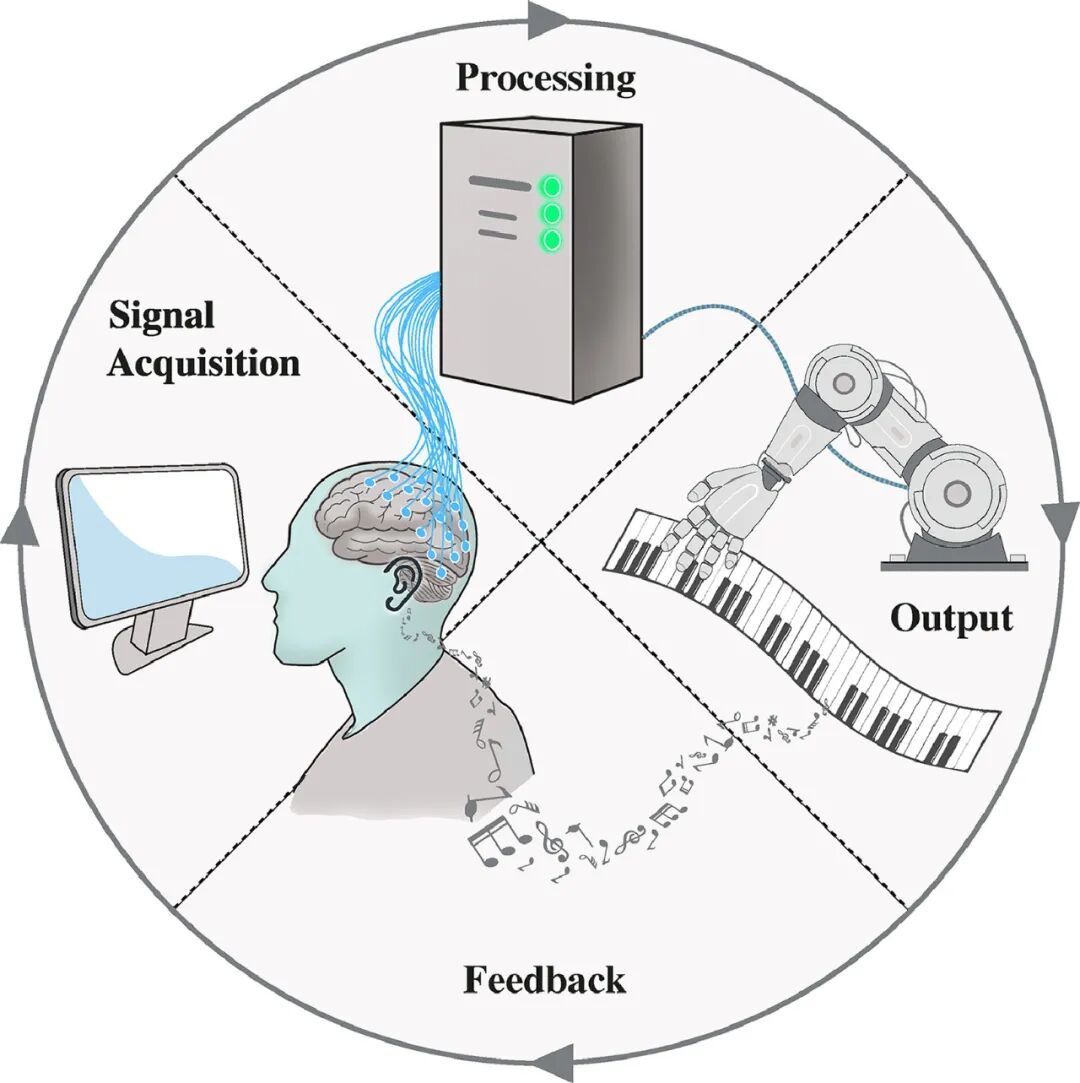

脑机接口技术通过直接解码大脑神经活动并将其转化为控制信号,借助实时反馈机制加速神经修复,其中非侵入性脑机接口因安全性高、患者接受度好,在卒中康复领域展现出显著潜力。然而,单独应用脑机接口仍面临诸多局限:非侵入性脑机接口的信号易受噪声干扰,导致解码准确性下降;部分患者,尤其是重度神经损伤者,难以通过运动想象(MI)有效控制脑机接口,即存在“脑机接口文盲”现象;同时,脑机接口技术还存在适应性差、长期稳定性低及疗效个体差异大等问题,这些都制约了其在临床中的广泛推广。

经典脑机接口系统结构:脑信号提取、处理、输出、反馈 @Fundamental Research

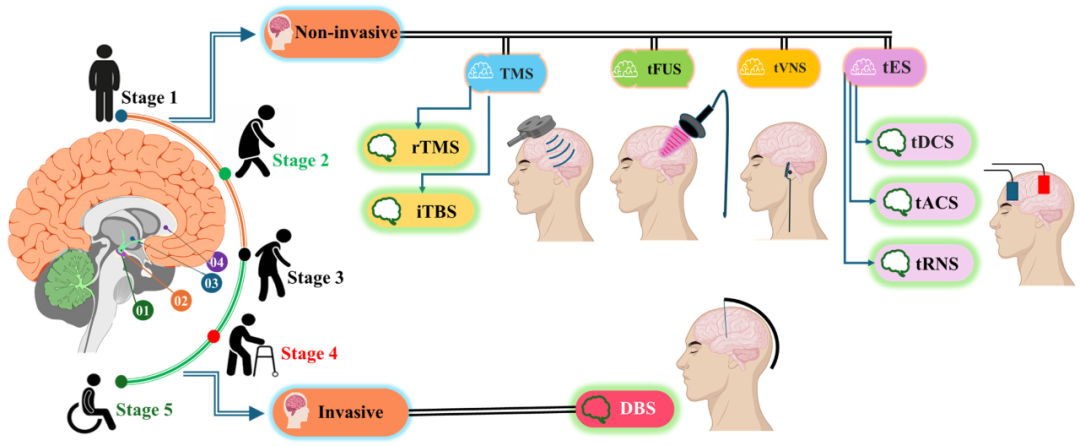

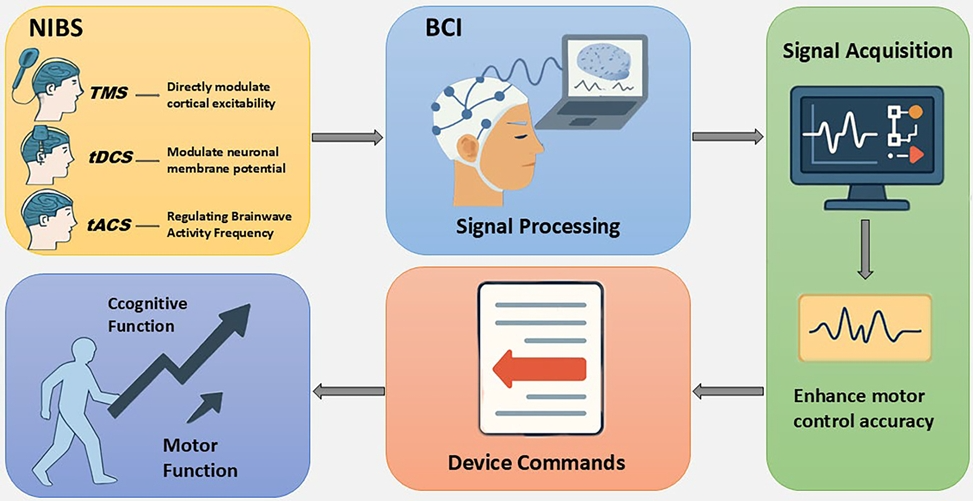

与之相比,NIBS技术(包括经颅磁刺激TMS、经颅直流电刺激tDCS、经颅交流电刺激tACS等)能够精准调节大脑神经活动、改变皮层兴奋性,从而促进受损脑区的功能恢复。研究发现,将NIBS与脑机接口结合,不仅能弥补脑机接口的技术短板,还能显著增强神经可塑性,推动神经康复从传统的“单通道训练”模式向“多机制协同干预”模式转型。

各种非侵入脑刺激技术应用于PD五个阶段 @Brain Sciences

两者协同作用的神经机制主要体现在三个核心层面:

首先是双向交互作用,NIBS可增强目标皮层的兴奋性,提升神经元放电的一致性与同步性,进而改善脑电(EEG)信号的清晰度和稳定性,为脑机接口的精准运行提供支持;而脑机接口则能实时解码神经活动,提取患者的运动意图等认知状态,用于优化NIBS的刺激参数,形成闭环、实时且自适应的脑调节系统,为脑机协同奠定神经基础。

其次是对脑依赖状态的精准调节,通过脑机接口实时解码运动意图或运动相关皮层电位(MRCPs),可预测皮层的兴奋状态,NIBS则在最佳神经窗口施加刺激,借助Hebbian机制增强突触可塑性,为个体化、状态依赖的康复治疗提供可能。

最后是皮层-脊髓-外周神经的闭环反馈,NIBS可促进运动皮层与皮质脊髓通路的传导效率,提升脊髓兴奋性,同时可能作用于皮层下深层神经环路;而脑机接口诱导的运动想象则通过内源性调节,激发患者主动参与,两者协同强化皮层与皮层下的神经整合,形成覆盖皮层、脊髓与外周的完整反馈网络,助力瘫痪肢体的运动功能恢复。

脑机接口与NIBS正打造“闭环康复系统”

在具体应用实践中,脑机接口与不同NIBS技术的结合展现出差异化优势。

BCl与NlBS的整合机制 @Clinical Neurophysiology

脑机接口与TMS结合时,TMS不仅能调节皮层兴奋性、促进神经可塑性,还可评估患者脑信号质量以优化脑机接口设计,研究显示,自定节奏的脑机接口模式能更显著地提升皮层兴奋性,且脑机接口触发的TMS可揭示不同想象抓握动作的神经机制;重复经颅磁刺激(rTMS)与脑机接口联合使用,能将脑机接口的准确性提升效果维持3天,但针对初级运动皮层(M1)的间歇性θ脉冲刺激(iTBS)则未显示出类似效果,提示需进一步探索前额叶等其他潜在刺激靶点。

脑机接口与tDCS结合时,tDCS通过头皮电极施加弱直流电(阳极增强皮质脊髓兴奋性,阴极抑制),与脑机接口协同可促进慢性卒中患者白质结构与皮层功能的神经可塑性,部分研究中患者运动功能显著改善,且白质完整性在训练结束4周后仍持续提升,但目前相关研究多集中于上肢康复,对下肢运动功能的探索仍较为有限。

脑机接口与tACS结合则在信号解码方面表现突出,tACS通过调节皮层振荡频率(尤其是运动相关的μ波,8-12Hz),增强运动想象任务中的脑电信号去同步化(ERD),提升脑机接口的分类准确性,有研究证实,结合tACS的混合脑机接口系统(运动想象+稳态视觉诱发电位SSVEP)分类准确率可超90%,显著优于单一技术应用。

此外,经颅聚焦超声刺激(TUS)、经颅时间干扰刺激(tTIS)等新型NIBS技术,因具有高空间分辨率和深层刺激能力,未来有望替代有创的深部脑刺激(DBS),与脑机接口结合后在卒中康复中展现出巨大临床潜力。

脑机接口与NIBS的干预模式

目前,脑机接口与NIBS结合的干预模式已发展出多种成熟形态。其中,NIBS预处理模式通过在脑机接口训练前施加刺激,调节皮层兴奋性,为脑机接口提供更稳定的神经输入,提升运动想象信号的解码准确性,但需注意刺激与训练的时间同步,避免错过神经可塑性的“最佳窗口”。

BCI与NIBS干预相结合的不同模式 @Clinical Neurophysiology

脑机接口触发的时间同步模式则通过实时监测脑电信号特征(如ERD/ERS、P300等),在达到预设阈值时即时触发NIBS刺激,显著提升脑机接口控制准确性与康复效率,但当前系统延迟(数十至数百毫秒)仍需优化,以实现亚毫秒级同步。

自适应闭环系统整合多源生理信号(如EEG、功能性近红外光谱fNIRS、肌电图EMG等),借助机器学习动态调整刺激参数,提升治疗个性化程度,缩短康复周期;多模态整合系统则融合脑机接口、虚拟现实(VR)、机器人辅助设备与NIBS,通过多感官反馈增强患者沉浸感,借助精准轨迹控制恢复受损运动模式,进一步放大康复效果。

挑战与展望

尽管该技术组合前景广阔,当前仍面临诸多挑战与争议。技术层面,NIBS刺激易在EEG信号中产生伪迹,影响脑机接口解码精度,虽深度学习方法(如EEG-Clean Net、U-Net)在去噪方面取得进展,但泛化能力仍受数据多样性限制;同时,EEG的容积传导特性导致深部脑区定位精度不足,MRI引导神经导航虽能改善定位,但操作复杂、成本高昂,难以适配便携式脑机接口系统。

争议方面,学界对NIBS疗效评估的标准、量化指标及研究方法尚未达成共识,脑机接口康复的长期效果追踪也因数据采集方式与个体差异面临挑战;此外,NIBS可能引发情绪、认知等非特异性变化,这些变化对脑机接口稳定性的影响尚无定论,部分研究因缺乏安慰剂对照组,可能高估刺激收益或低估潜在风险。

安全与伦理层面,非侵入性NIBS虽总体安全,但仍存在头痛、头皮不适等轻微副作用,侵入性脑机接口则面临感染、出血等更高风险;同时,脑机接口技术涉及用户思想与意识数据采集,EEG信号可能泄露心理状态、疾病信息等隐私,需从技术、法律、伦理多维度建立保护机制,防止数据滥用。

展望未来,研究团队指出,脑机接口与NIBS结合技术的发展需重点聚焦四大方向:开发个体化治疗方案,以适应患者的神经损伤程度与康复需求;优化多模态数据整合,提升系统的信号解读能力与实时性;深入探索神经可塑性的内在机制,为技术优化提供理论支撑;系统评估干预的长期疗效,推动技术从基础研究向临床转化。

综上,脑机接口与NIBS的整合不仅为卒中后运动康复提供了全新路径,更代表了神经康复领域“技术创新与临床需求深度融合”的发展趋势,随着研究的不断深入,这一技术有望为更多脑卒中患者带来功能恢复的希望,推动神经康复医学迈向精准化、智能化新时代。

1.本文基于原论文部分内容,详情查看底部原文链接;图片来自网络或论文,首图和播客由AI生成。本文仅用作科普分享,如有侵权请告知删除。

2.本公众号分享的医疗资讯仅供参考,不应被视为医疗建议。在做出任何与健康相关的决定或治疗计划之前,务必咨询合格的医疗专业人员。本文所呈现的信息基于当前的研究和专家观点,随着新证据的出现,这些信息可能会有所变化。

参考:

https://doi.org/10.1016/j.clinph.2025.2111383

https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.04.011

https://doi.org/10.3390/brainsci15010020

脑机接口行业跟踪: