图片来源:DIGITIMES

谷歌(Google)、亚马逊云科技(AWS)、Meta(元宇宙平台公司)与微软(Microsoft)在持续采购英伟达 AI GPU 的同时,也在加速推进自研专用集成电路(ASIC)项目,以降低对英伟达的依赖。然而,据供应链内部人士透露,英伟达凭借从产品迭代速度到生态掌控力等五大战略支柱,仍在不断巩固其在 AI 计算领域的主导地位。

GPU 与 ASIC:AI 计算领域的互补性竞争

市场热议聚焦于谷歌 TPU吸引更多客户,预计 2026 年需求将大幅增长,进而带动合作伙伴博通(Broadcom)与联发科(MediaTek)业绩提升。有观点预测,ASIC 厂商可能会侵占英伟达的市场份额,但业内人士表示,巨大的成本差距与架构差异意味着 GPU 与 ASIC 更多是互补而非替代关系,二者分别定义了两种不同的计算模式。

当前,许多企业正采用混合计算架构(GPU 用于训练,ASIC 用于推理)。云服务提供商(CSP)大力推进自研 ASIC,既是为了削弱英伟达的主导地位,也是为了降低运营成本。

但 ASIC 受限于设计的刚性特征:虽在特定负载场景下表现出色,却缺乏灵活性 —— 算法的任何变动都可能导致现有设计失效,从而带来财务风险。对 ASIC 厂商而言,能占据 10%-20% 的市场份额已属成功。行业估算显示,云服务提供商的 ASIC 与 GPU 采购比例已稳定在约 4:6,这使得英伟达仍占据 AI 芯片利润的最大份额。

业内人士指出,鉴于二者价格差异悬殊,仅从出货量增长情况难以判断市场格局。台积电最新的CoWoS产能分配数据显示,英伟达消耗了超过半数的可用产能,首次与苹果并列成为台积电最大客户,这一数据也凸显了英伟达 GPU 庞大的生产规模。

与此同时,英伟达通过技术领先、商业策略与资金实力构建了多重防御壁垒,不断抬高竞争门槛,阻止竞争对手追赶。具体可从其五大战略举措展开分析。

英伟达:以快速迭代掌控节奏

供应链内部人士称,英伟达早早就预判到 ASIC 领域的竞争压力,其第一道防线便是 “无可匹敌的迭代速度”—— 这一竞争优势极少有企业能企及。

AI 芯片业务为英伟达每年带来数百亿美元的利润。随着竞争对手增多,英伟达目前已将 AI 处理器的更新周期缩短至每年一次,迫使竞争对手陷入难以跟上的竞速循环。

从 B200 到 B300,再到目前处于测试阶段、计划 2026 年第三季度量产的 VR200,英伟达极快的产品升级周期不仅让供应商时刻保持紧张状态,也使竞争对手始终处于追赶态势。“快速迭代” 理念已成为其捍卫市场地位的核心。

联盟布局:筑牢英伟达AI 影响力

英伟达的另一战略支柱体现在其“NVLink Fusion” 计划中,该计划还联合英特尔将 NVLink 技术应用于 x86 架构 CPU。此外,英伟达对 OpenAI 的大额投资,共同构建了一个自我强化的 “AI 永动循环”,使英伟达更深地绑定到生成式 AI 价值链中。

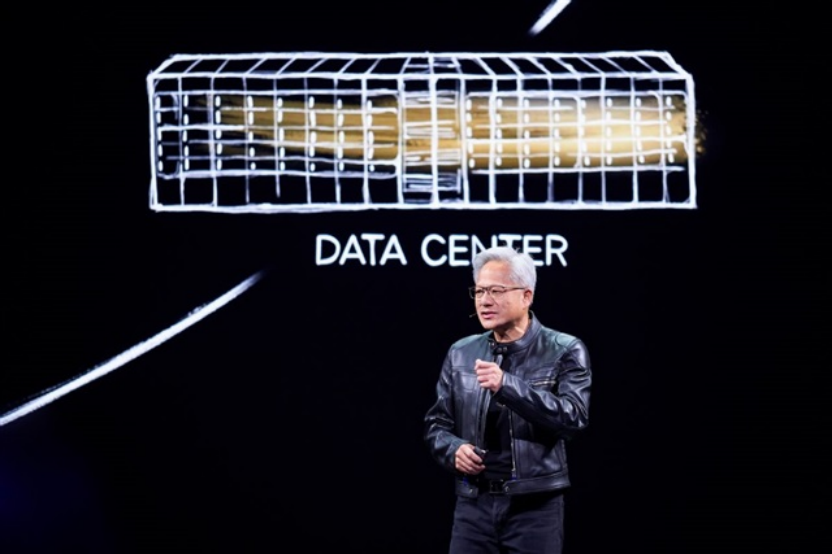

英伟达 - 英特尔 - OpenAI 这一三方合作模式,与 “美国优先” 战略高度契合。英伟达首席执行官黄仁勋曾面临唐纳德・特朗普政府的严格审查,如今他已将外交手腕转化为企业战略。即将召开的 GTC DC 大会(英伟达数据中心技术大会),除了展示英伟达的 AI 技术实力外,更承载着与特朗普政府 AI 议程保持一致的政治信号,这是一场经过精心算计的企业现实政治行动。

AI 的下一个瓶颈:电力而非计算能力

无论 GPU 与 ASIC 的竞争态势如何,全球 AI 应用的普及速度都在飙升。但随着云服务提供商投入数十亿美元建设基础设施却未获得匹配回报,关于 “AI 泡沫” 的议论也持续不断。

分析师如今警告,AI 领域最大的制约因素并非计算能力,而是电力供应。搭载 8 块 GPU 的标准机架功耗可超过 10 千瓦(kW),而超大规模数据中心的总功耗更是高达数百兆瓦(MW),堪比小型核电站。

在各国竞相扩建 AI 基础设施的背景下,日益逼近的 “电力危机” 已不容忽视。行业的核心制约因素正从计算能力转向电力供应,这一关键矛盾或将决定 AI 爆发式增长能否持续,还是会陷入停滞。

原文标题:

Commentary: How Nvidia's 5 moves keep ASIC rivals at bay

原文媒体:digitimes asia