随着 5G/6G 网络、物联网和智能感知技术的快速发展,射频通信系统正面临信道复杂、信号稠密、设计非线性、优化成本高等突出挑战。传统基于专家经验的建模与电路设计方法,在复杂场景下往往效率低、难以推广。与此同时,深度学习与机器学习方法凭借其强大的非线性拟合与模式识别能力,正在逐步渗透到射频研究领域。从射频数据集构建(GNU Radio、NIST、RadioML)、自动调制识别(CNN/CLDNN)、射频指纹识别(RF Fingerprinting)、动态频谱管理(强化学习Gym平台)、AI驱动电路设计(AICircuit、监督学习基准),AI 已成为推动无线通信和电路设计智能化的核心动力。本课程顺应 AI 与射频深度融合的趋势,系统呈现从算法、数据到工程应用的完整知识链条。

课程一、AI赋能射频技术

课程二、AI助力电磁天线设计与优化

课程一、AI赋能射频技术

课程概述

本课程旨在为学员系统讲解人工智能在模拟与射频电路设计、频谱感知、调制识别与信号处理等前沿领域的应用,结合深度学习、强化学习与监督学习等核心算法,帮助学员掌握 AI 驱动的射频智能化设计与通信系统优化方法。课程内容涵盖从数据集构建(RadioML、AICircuit 等)、深度学习模型(CNN、RNN、Transformer、FNO)、到应用案例(自动调制识别、射频指纹识别、动态频谱接入、智能电路参数预测)的一体化教学体系。课程通过“理论讲解+实操训练+案例分析”的递进式框架,深入展示 AI 如何赋能 5G/6G 通信、物联网、毫米波雷达与模拟电路设计等场景。

课程目标

课程将培养学员掌握 AI 驱动射频智能化研究的核心能力,主要目标包括:

1、系统掌握射频领域的公开数据集构建与使用方法,包括 GNU Radio 合成数据集、RadioML 基准数据集、AICircuit 电路参数-性能数据集。

2、理解并能实现主流深度学习与机器学习方法在射频中的应用:CNN/RNN 在自动调制识别、Transformer 在电路参数预测、FNO 在非线性信号回归中的应用。

3、能够利用 Python 与深度学习框架(TensorFlow/PyTorch)完成从数据预处理、模型训练到性能评估的完整流程。

4、掌握 AI 在射频通信中的典型应用案例:自动调制识别、射频指纹识别、频谱感知与管理(RL/DRL)、信号分类与抗干扰建模。

5、学会使用 AICircuit 数据集与监督学习方法,实现模拟/射频电路的智能化参数设计,能够在发射机、接收机、LNA、VCO、PA 等电路中进行性能预测与优化。

最终,使学员具备从 数据集构建—算法建模—工程应用的全链条实战能力,能够将 AI 技术应用于射频通信与电路设计的前沿研究与产业场景。

AI赋能射频技术大纲

第一天

第一天上午

基于GNU Radio的射频机器学习数据集生成

本课程聚焦于如何利用 GNU Radio 平台生成射频信号的机器学习数据集,并结合深度学习方法开展调制识别与信号分类研究。课程目标是让学生掌握构建标准化数据集的流程,理解信道效应对信号的影响,并能够利用开源工具开展 AI 驱动的无线通信实验。

课程首先介绍射频机器学习的应用背景。尽管图像、语音和自然语言处理已经有丰富的公开数据集推动深度学习的发展,但射频信号处理领域长期缺乏统一基准数据集,导致模型难以比较。通过 GNU Radio,研究者能够构建带有已知标签、含真实信道效应的合成射频数据集,为调制识别和其他任务提供标准基准。

在数据集生成部分,课程详细讲解 GNU Radio 中的数据构建流程。学生将学习如何选择信号源(语音或文本)、调制方式(PSK、QAM、PAM、GFSK、AM、FM、OFDM等)、信道模型(频偏、采样率偏移、多径、瑞利/莱斯衰落、AWGN噪声),并通过模块化设计将这些要素组合,生成可控的仿真数据集。课程还将展示数据归一化和打包方法,如如何将复数信号表示为 I/Q 通道,以适应主流 ML 框架(TensorFlow、Keras等)的训练需求。

在深度学习任务部分,课程以调制分类为核心应用案例。学生将使用公开的 RadioML 数据集(如 RML2016.10a),并通过卷积神经网络(CNN2)进行训练与测试,学习如何构建分类器并分析混淆矩阵。课程将讨论高信噪比和低信噪比条件下的分类性能,并比较基于专家特征与深度学习方法的差异。

进阶内容拓展到其他射频任务,包括:

信号压缩与稀疏表示:通过学习信号稀疏编码实现高效压缩;

信号注意力模型:自动学习时间同步与信道归一化;

端到端通信系统学习:利用自编码器实现信道编码与译码联合优化;

强化学习在频谱搜索与调度中的应用。

课程最后强调数据集在推动射频 AI 研究中的关键作用。学生将学习如何利用 GNU Radio 和 Python 工具链快速生成标准化射频数据集,并理解未来研究中需要持续构建更复杂、更具挑战性的基准数据,以推动 5G/6G 和智能无线通信的发展。

第一天下午

基于射频成像与深度学习的视觉识别(实操+代码+演示)

本课程围绕 PanoRadar 系统展开,它是一种结合毫米波射频成像与深度学习的创新方法,能够在尘埃、雾霾或弱光等光学传感器失效的环境中,提供接近激光雷达分辨率的三维感知,并支撑表面法向估计、语义分割和目标检测等视觉识别任务。

在深度学习部分,课程重点讲解如何基于跨模态学习提升射频成像的分辨率。学生将使用配对的 LiDAR 与 RF 数据,构建训练和验证集,通过二维卷积神经网络替代三维卷积,显著降低计算与存储需求。教学中会详细分析为何将射频回波的距离维度视作通道输入,从而实现“3D 学习的 2D 卷积”策略,并以 Python 代码实操模型构建、损失函数设计与训练过程。

在训练环节中,损失函数采用多项组合:一方面使用 L1 损失约束整体深度估计,另一方面引入感知损失(LPIPS)捕捉高频细节,同时通过玻璃区域掩膜避免 LiDAR 无法穿透透明体带来的监督误差。课程会演示如何在多路径干扰场景下保持鲁棒性,以及如何利用感知损失增强台阶、栏杆等复杂结构的细节恢复。

进阶部分将介绍 PanoRadar 如何在下游任务中应用深度学习模型。课程将展示如何在增强分辨率模型的输出上附加表面法向预测头、语义分割网络和目标检测器,利用预训练 ResNet 与 FPN 结构实现人和物体的定位与分类。学生将动手实现这一流程,并通过跨建筑物数据集的训练与测试,体会模型的泛化能力。为突出 RF 学习的独特性,课程还将演示“全景学习”的实现方法,即通过循环填充和边界跨越 IoU 计算来提升全景图像的检测效果。

最终,学生将掌握如何将射频信号处理与深度学习模型有效结合,在实际移动机器人平台上进行三维环境感知与视觉识别实验。本课程不仅强调理论分析,还通过实操与代码演练,培养学员将信号处理、计算机视觉和深度学习有机结合的能力。

图1射频图像和PanoRadar的图像识别对比

第二天

第二天上午

基于深度学习的宽带频谱实时感知(实操+代码)

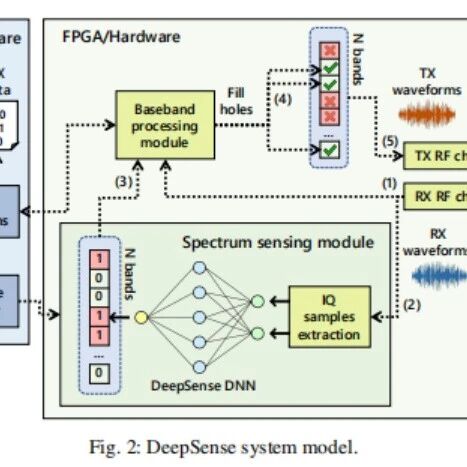

本课程围绕 DeepSense 框架展开,它是一种结合仿真信号与深度学习的宽带频谱感知方法,能够在亚 6 GHz 频段实现低延迟的频谱洞检测。不同于原始版本中依赖 USRP、FPGA、SDR 等硬件,本版本完全通过 MATLAB 信号构造与 Python 深度学习建模来实现核心实验流程,从而在无硬件条件下依然能够完成完整的感知建模与性能对比。

教学首先介绍频谱共享与感知的背景,阐释为何在 WiFi 与 LTE 等多协议共存的环境下,传统能量检测与压缩感知等方法难以满足实时性与高精度要求。在本版本中,原本通过 GNU Radio 与 USRP 采集的真实 WiFi/LTE 信号,替换为 MATLAB 生成的 LTE、WiFi、OFDM 等标准波形,并叠加瑞利/莱斯衰落、采样率偏移与 AWGN 噪声,以形成带有信道效应的 I/Q 样本数据集。学生将学习如何使用 MATLAB 工具箱快速生成不同 SNR 条件下的训练集、验证集与测试集,这一部分替代了硬件信号获取过程。

在深度学习部分,课程重点讲解 DeepSense 所采用的卷积神经网络结构。学生将构建轻量化的一维多标签 CNN,以 I/Q 样本作为输入,对各子频段的占用情况进行预测。训练环节采用交叉熵损失函数与 Adam 优化器,结合仿真数据完成建模与验证。学生将在实验中对比 CNN 与能量检测器的性能,观察二者在低信噪比条件下的差异,从而体会深度学习方法在复杂环境中的优势。原版课程中 FPGA 部署与 SDR 动态发射的实测演示在此被替换为 MATLAB 统计推理延迟与性能曲线的近似模拟,从而达到展示实时性要求与感知效果的目的。

在结果分析中,学生将通过混淆矩阵、ROC 曲线以及 SNR-准确率曲线对模型性能进行系统评估,并比较 CNN 与传统检测器在不同信噪比条件下的表现。通过这一仿真流程,学生能够完整体验从数据集构建、模型训练到性能验证的全过程,而无需依赖任何物理射频硬件。

最终,本纯仿真版课程实现了基于深度学习的频谱感知完整工作流,保留了 DeepSense 框架的核心思想。需要说明的是,原本依赖硬件的部分已做如下替代:USRP 采集替换为 MATLAB 信号生成,FPGA 部署替换为软件延迟统计,SDR 动态发射替换为仿真信号演示。这样,学生即便在没有硬件的条件下,也能够掌握 CNN 在无线通信频谱感知中的主要建模方法与性能优势。

最终,学生将掌握从数据采集、深度学习建模、训练与验证,到硬件部署和系统实测的完整流程,能够独立完成基于深度学习的实时频谱感知实验。本课程不仅强调理论分析,还通过实操与代码演练,培养学员将通信工程、硬件加速和深度学习有机结合的能力。

图2工作流

图3CNN结果对比

第二天下午

基于深度学习的自动调制识别 (实操+代码)

本课程聚焦于自动调制识别(AMR)的深度学习方法。AMR 是认知无线电、频谱感知、信号监测和干扰识别中的核心环节,它能够在缺乏先验信息的情况下自动检测接收信号的调制方式。

教学首先介绍 AMR 的基本概念与传统方法,包括基于似然比的 LB-AMR 与基于特征的 FB-AMR,指出传统方法在复杂信道环境下的性能与复杂度瓶颈。随后课程进入深度学习方法,强调其在高维特征提取与端到端建模方面的优势。学生将学习 DL-AMR 的基本流程:数据采集与预处理、特征提取、调制分类,并通过 Python 实验对比不同神经网络架构的效果。

在模型部分,课程详细介绍多种深度学习架构的应用。首先是无监督模型,如稀疏自编码器与深度置信网络,用于从模糊特征中自学习表示;然后是 DNN 模型,通过统计特征和高阶累积量实现调制分类;接着是 CNN 模型,重点展示 CNN 如何处理 I/Q 数据、星座图像或频谱图输入,并在低信噪比环境下依然保持高识别率。课程还将介绍轻量化 CNN 的设计方法,例如采用不对称卷积核与通道注意力机制,以满足 5G/B5G 的低时延要求。最后是 RNN 模型,学生将动手实现 GRU 与 LSTM 网络,理解其在捕捉时间序列相关性方面的优势,并进一步探索 CNN 与 RNN 的混合模型(如 CLDNN),体会空间与时间特征融合带来的性能提升。

课程将配套讲解主流 AMR 开放数据集,包括 RadioML2016.10a/10b、RadioML2018.01a 和 HisarMod2019.1 等,并结合实际实验对比 14 种典型 DL-AMR 模型的识别率、复杂度与收敛特性。学生将学习如何在不同信噪比条件下训练与评估模型,理解混淆矩阵中的典型错误模式(如 16QAM 与 64QAM 的混淆),并掌握改进方法。进一步地,课程延伸到多输入多输出(MIMO)系统,介绍基于 CNN、RNN 与迁移学习的 DL-AMR 方法,展示如何通过预编码与信道均衡在多天线条件下实现调制识别。

在前沿方向部分,课程将探讨生成对抗网络(GAN)、注意力机制与 Transformer 在 AMR 中的潜力,说明如何通过数据增强、特征选择与跨模态融合提升模型的泛化与可解释性。学生还将学习模型压缩与知识蒸馏方法,以实现低复杂度、低功耗的嵌入式部署,满足物联网与 6G 网络的需求。

通过本课程,学生将全面掌握自动调制识别的深度学习方法,能够完成从数据集准备、模型构建、实验对比到系统优化的完整实践流程,并为未来在无线通信与智能感知中的研究与应用奠定基础。

图4流程图对比

第三天

第三天上午

多通道时空深度学习框架在自动调制识别中的应用(实操+代码)

本课程介绍自动调制识别(AMR)的多通道时空学习方法,重点围绕 MCLDNN 框架的设计与实验展开。AMR 是信号检测与解调之间的重要环节,传统的基于似然和特征的方法虽然在特定条件下有效,但在复杂信道环境中存在泛化性差、手工特征依赖强等问题 。

教学首先回顾传统 AMR 的局限性,随后引入深度学习方法在通信信号处理中的突破。学生将学习 CNN、RNN 和 CLDNN 等经典架构在 AMR 中的应用,并理解它们在时序特征提取、空间特征建模上的优缺点。课程特别强调多通道学习的直觉:通过分别输入 I/Q 双通道、I 通道和 Q 通道,可以捕捉互补特征,并与整体 I/Q 数据联合建模,从而提升识别精度 。

在模型部分,课程详细讲解 MCLDNN 的架构。该框架将 1D 卷积和 2D 卷积结合用于空间特征提取,利用 LSTM 层捕捉时序特征,最后通过全连接层实现分类。学生将在 Python 实验中搭建该网络,并通过可视化卷积层权重与中间特征图,直观理解模型如何在不同尺度捕捉信号特征。课程还将讲解损失函数(交叉熵)、优化方法(Adam)、学习率调整与 dropout 正则化等关键训练技巧 。

在实验部分,课程将采用公开数据集 RadioML2016.10a 和 RadioML2016.10b,对比 MCLDNN 与多种 SoA 模型(如 CNN-IQ、LSTM2、CLDNN、GRU2 等)的性能。通过实验,学生将看到 MCLDNN 在 -4dB 以上 SNR 的识别率明显优于其他方法,尤其在 16-QAM 与 64-QAM 混淆问题上表现更佳。课程还会结合混淆矩阵分析 WBFM 与 AM-DSB 等调制方式易混淆的原因,并演示 MCLDNN 在这些场景下的改进效果 。

在复杂度分析部分,课程将介绍如何通过参数量、收敛速度与训练时间评估模型效率,比较 MCLDNN 与其他模型在计算开销与精度之间的权衡。学生还将学习模型压缩与特征冗余削减的方法,体会如何在保持性能的同时降低复杂度。

最终,学生将掌握如何利用时空多通道结构提升调制识别精度,并具备独立完成数据准备、模型设计、训练优化与性能分析的能力。这不仅拓展了传统 AMR 的研究路径,也为未来在 5G/6G 网络下的智能无线通信提供了可行方案。

图5工作流

图6不同深度学习方法的精度对比

第三天下午

高效卷积神经网络在自动调制识别中的应用(MCNet 框架)

本课程聚焦于自动调制分类(AMC)的深度学习方法,重点介绍一种高效卷积神经网络结构 MCNet。AMC 是认知无线电和 5G 系统中的关键技术,能够在多标准、多协议环境下识别接收信号的调制方式,实现高效频谱管理。

教学首先回顾传统 AMC 方法的局限,包括基于似然的方法在计算复杂度上的瓶颈,以及基于人工特征方法在复杂调制和低信噪比下的性能不足。随后引出深度学习在特征自动提取与分类上的优势,特别是卷积神经网络在空间特征捕捉和多尺度表示方面的潜力。

在模型部分,课程深入讲解 MCNet 的网络设计。学生将学习如何利用 非对称卷积核(3×1 与 1×3) 替代传统 3×3 卷积核,以减少参数数量并提升特征提取能力;理解 M-block 结构 如何通过多路卷积流(3×1、1×3、1×1)捕捉不同方向上的信号特征;并掌握 跨层残差连接 在防止梯度消失和提高收敛速度中的作用。通过 Python 实操,学生将搭建 MCNet,并在 DeepSig (RadioML 2018.01A) 数据集上进行训练与测试。

实验部分将重点展示 MCNet 在 24 种调制方式下的分类结果。学生将分析不同调制方式(如 PSK、QAM、APSK、模拟调制)在低 SNR 和高阶调制条件下的识别精度表现。通过可视化混淆矩阵,课程将揭示 128APSK 与 256QAM 的高误判率 及其原因,并探讨改进方法。此外,学生还将学习如何通过改变 M-block 的数量平衡精度与复杂度,观察网络深度对性能的影响。

在性能对比环节,课程将比较 MCNet 与 ResNet、VGG、CNN-AMC 等深度学习模型的效果。结果显示,在 +10 dB SNR 下,MCNet 的识别准确率比 VGG 高 23.7%,比 ResNet 高 12.4%,同时参数量减少约 40%–45%,推理时间也具备优势。通过实验,学生将体会到高效网络架构在移动和边缘计算平台部署中的重要性。

课程最后将总结 MCNet 的设计思想:通过非对称卷积、残差连接与轻量化架构,在保证高精度的同时降低复杂度,为 5G 与未来 6G 系统的实时调制识别提供了实用方案。学生将掌握完整的 AMC 实践流程,包括数据集使用、网络搭建、模型优化和性能分析,具备在复杂无线环境下应用深度学习技术的能力。

图7工作流

第四天

第四天上午

基于深度学习的射频指纹识别大规模实验研究(实操+代码)

本课程聚焦于射频指纹识别(RF Fingerprinting)的深度学习方法,探索如何通过硬件相关的微小射频特征实现设备级别的身份识别。射频指纹识别利用发射机电路固有的非理想特性(如 IQ 不平衡、相位噪声、载波频偏等),在信号中形成无法伪造的独特“签名”,为物联网和无线网络提供轻量化、抗篡改的安全认证机制 。

教学首先介绍 RF 指纹识别的基本原理与传统方法,指出传统特征提取往往依赖通信协议,难以适应快速演进的无线标准。随后引入卷积神经网络(CNN)作为核心工具,展示其在从原始 I/Q 样本中自动提取判别性特征、实现移位不变分类方面的优势。学生将学习 CNN 在射频指纹中的适配方法,包括时间序列建模和特征可视化。

在数据部分,课程重点讲解论文使用的 大规模真实数据集。实验涵盖两个无线标准:其一是包含 5117 台设备、采样率 200 MS/s 的 WiFi 数据集;其二是包含 5000 台设备、采样率 100 MS/s 的 ADS-B 飞机广播数据集。每个设备的多条传输信号形成总计 400GB 的数据集,为评估深度学习模型在大规模设备环境下的可扩展性提供了基准。

在模型设计部分,课程对比了 两类深度 CNN 架构:一是基于 AlexNet 改造的基线模型,包含 10 层卷积和 5 层池化;二是 ResNet-50-1D,将残差连接应用于一维卷积,缓解深层网络中的梯度消失问题。学生将亲手实现这两种模型,并比较其在不同数据预处理下的性能。特别地,课程强调 WiFi 信号中的 部分均衡(Partial Equalization) 技术,展示如何在去除信道影响的同时保留设备特有特征。

在实验部分,课程涵盖多个关键任务:

可扩展性任务:在 50–10,000 台设备的不同规模下测试模型的分类能力;

多突发任务(Multiburst):合并多个连续传输评估鲁棒性;

训练集规模任务:分析训练样本数量对模型精度的影响;

信道变化任务:跨日期、室内外场景比较模型在信道波动下的性能;

SNR 任务:探讨在不同信噪比训练/测试组合下的泛化规律;

比特相同任务:验证模型是否依赖 MAC 地址信息,而非硬件特征。

实验结果表明,基线 CNN 在部分场景下优于 ResNet-50-1D,说明“更深的网络并不总是更好”;同时,数据增强(如在低 SNR 条件下训练)能有效提升模型在噪声环境中的鲁棒性。

最终,课程总结深度学习在 RF 指纹识别中的应用前景,强调其在大规模 IoT 安全认证中的实用性。学生将掌握从 数据预处理—模型构建—性能测试—结果分析 的完整流程,并理解在实际无线通信环境中部署深度学习模型所面临的挑战与机遇。

图8CNN模型执行步骤

图9不同深度学习模型计算结果对比

第四天下午

基于深度学习的射频信号检测与分类的参考数据集构建(实操+代码)

本课程介绍射频信号检测与分类的参考数据集建设方法,强调其在人工智能与深度学习驱动的下一代无线通信系统中的关键作用。与语音识别、图像分类等领域已有成熟公共数据集不同,射频信号领域缺乏统一标准和大规模基准数据,这限制了深度学习算法在认知无线电和共享频谱中的应用。

教学首先回顾 AI/ML 在无线通信中的典型应用场景,包括 5G 系统中的天线配置、波束赋形、自适应 MIMO 优化、以及共享频谱中的动态接入管理。课程将强调频谱共享背景下的核心需求——快速、准确地检测和分类不同信号,保护优先用户并高效利用频谱资源。

在数据构建部分,课程详细分析了三类主要数据来源:

现场测量数据:最接近真实环境,但标签难以获取,受噪声和干扰影响大;

实验室测试平台:使用真实射频设备,在可控条件下采集,便于标签化,但环境代表性有限;

仿真数据:可补充难以获取的信号类型(如机密雷达波形),但需要验证其与真实数据的匹配度。

课程将介绍 NIST 提出的 RF 数据集构建原则,包括 目标导向(针对具体频段与应用)、可追溯性(遵循 FAIR 数据管理原则)、精心策划(涵盖不同设备、信道、SNR 和干扰类型),并展示如何在采集和生成过程中保存元数据、信道信息和设备特性,以确保数据的科学价值。

在应用案例部分,课程选取 3.5 GHz 频段雷达检测 作为示例。学生将学习如何通过采集和模拟构建一个适用于 CBRS 频段共享的雷达波形数据集,并分析商业 LTE 发射和邻频雷达干扰对检测器性能的影响。课程将演示如何通过对比不同分类器(如基于峰值分析和高阶统计特征的方法),揭示数据集中必须包含干扰样本的重要性,否则会导致模型评估结果失真。

最终,学生将掌握如何设计和管理面向深度学习的射频信号数据集,理解数据来源、标签策略与可复现性的重要性,并能够在实验中评估不同信号分类算法的性能。通过本课程,学员将具备推动射频数据集标准化和共享的能力,为未来 5G/6G 网络中基于 AI 的频谱管理提供支撑。

第五天

第五天上午

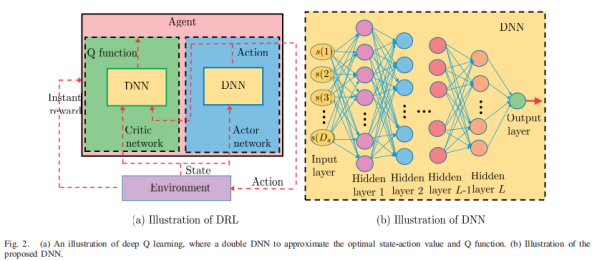

基于强化学习的认知无线电测试平台(RFRL Gym)(实操+代码)

本课程介绍 RFRL Gym 框架,这是一个用于认知无线电应用的强化学习仿真平台,旨在为 6G 与军事通信中的频谱智能化管理提供实验环境。随着无线设备数量的激增,射频频谱面临严重拥塞和干扰问题,传统方法如跳频与扩频已无法适应动态频谱环境,而认知无线电结合强化学习被视为解决方案。

教学首先回顾认知无线电的基本概念和动态频谱接入(DSA)的需求,强调强化学习在预测未来频谱空洞、主动规避干扰方面的独特优势。学生将理解 Q-learning 等 RL 算法如何通过“状态—动作—奖励”循环实现自适应决策,并在 Python 代码实操中体验该过程。

在平台部分,课程系统讲解 RFRL Gym 的架构。该平台基于 OpenAI Gym API,支持与第三方 RL 库(如 MushroomRL、Stable Baselines)无缝对接,便于算法快速部署。平台中包含多种 非玩家实体(Non-Player Entities),如恒定发射器、随机跳频器、敏捷跳频器和干扰器,用于模拟真实环境下的通信对象和对抗者。学生将学习如何通过 JSON 文件或图形化界面(GUI)自定义场景,定义信道数、观测模式、奖励函数与干扰策略。

在实验环节,课程通过四类代表性场景展示 RL 在频谱管理中的效果:

单实体干扰场景:验证 RL 智能体能快速收敛至最优策略;

固定模式跳频干扰场景:演示非马尔可夫性带来的次优收敛;

多实体 DSA 场景:展现 RL 智能体如何同时规避多个信号实体,实现最优频谱接入;

敏捷实体场景:揭示 RL 在非平稳环境下的不足,并引出更先进的深度 Q 学习需求。

课程还将介绍平台的可视化功能,包括 终端渲染模式 与 PyQt 图形模式,学生可直观观察智能体与实体在信道中的交互过程,以及奖励随时间的变化曲线。通过动手实验,学生将加深对强化学习在动态频谱分配与抗干扰中的应用理解。

进阶部分将探讨未来扩展方向:包括 多智能体强化学习(MARL) 在合作与对抗场景下的应用、CNN 信号分类与 RL 联动、真实射频硬件对接、以及 GUI 的全流程集成。

最终,学生将掌握如何利用 RFRL Gym 搭建实验环境、设计频谱接入与对抗任务,并实现 RL 算法的训练与评估。本课程不仅培养学生在通信系统中的 AI 应用能力,还为未来无线频谱管理与智能电磁对抗提供研究基础。

图10工作流

图11GUI介绍

第五天下午

AI驱动的模拟与射频电路设计——数据集与监督学习方法(实操+代码)

本课程围绕 AICircuit 数据集 和 基于监督学习的电路设计方法 展开,系统介绍如何利用人工智能技术提升模拟与射频电路设计的效率与精度。传统电路设计依赖专家经验与参数遍历,效率低下且难以适应复杂非线性系统。本课程通过数据驱动与模型驱动两方面结合,探索机器学习在电路自动化设计中的应用。

首先,课程介绍 AICircuit 数据集 的构建过程。该数据集涵盖七类常用的同质电路(共源放大器、级联放大器、两级放大器、低噪声放大器、功率放大器、压控振荡器、混频器),以及包含多个电路模块的异质系统(28 GHz 发射机与接收机)。通过 Cadence 仿真平台进行参数扫描,生成数十万条电路参数—性能指标的数据,为机器学习模型训练提供坚实基础 。

在方法部分,课程介绍基于 监督学习的逆向设计流程。不同于传统的参数优化,本课程强调通过模型学习 性能指标(功耗、增益、带宽、噪声等)→电路参数(电阻、电容、晶体管宽度等) 的映射关系,从而直接预测满足性能需求的电路配置。学生将学习多种模型的实现,包括 多层感知机(MLP)、Transformer、支持向量回归(SVR)、随机森林(RF)、kNN,并对比它们在不同电路类型上的表现。

在实验环节,课程将组织如下模块:

基础电路实验:在 CSVA、CVA、TSVA 等电路上验证不同模型的预测能力,体会简单线性关系下的高精度建模;

复杂电路实验:在 VCO 和 PA 上观察非线性与耦合效应带来的挑战,分析 Transformer 与 MLP 的优劣;

系统级实验:在发射机与接收机电路上测试大数据集下的模型表现,展示数据规模对泛化能力的提升;

对比分析:通过误差分布(P75、P90、Outlier率等)和可视化结果,理解不同模型在不同电路结构下的最优适用场景。

结果显示,简单电路(如 LNA) 由于参数-性能关系近似线性,ML 模型能够实现极低误差(0.3%);而 复杂电路(如 PA 与 VCO) 则因高度非线性表现出更大预测挑战,需要 Transformer 或 MLP 等深度模型才能较好刻画。对于 异质系统,增加训练数据量可将误差显著降低,接收机电路的预测误差最低可达 0.23%,证明了监督学习方法的可扩展性和有效性。

课程最后总结:AI驱动的电路设计正在从 数据集建设(AICircuit) 走向 算法优化(监督学习框架) 的深度融合。学生将掌握从数据生成、模型训练到系统级验证的完整流程,理解如何根据电路复杂度选择合适的模型,并具备推动 5G/6G 等高频射频电路设计智能化的能力。

图12不同模型误差对比

代码运行环境要求

为保证课程中涉及的深度学习建模、数据集处理与电路仿真代码能够顺利运行,推荐如下环境配置:

操作系统

Ubuntu 20.04 / 22.04 LTS(推荐)

Windows 10/11(需安装 WSL2 以便运行 GNU Radio、Cadence 工具链)

macOS(可运行大部分 Python 实验,但部分仿真模块需 Linux 环境)

硬件要求

CPU:Intel i7 / AMD Ryzen 7 及以上,支持 AVX 指令集

GPU:NVIDIA GPU ≥ 8GB 显存(推荐 RTX 3060 / 3080 或以上)

CUDA ≥ 11.6

cuDNN ≥ 8.4

内存:16 GB(最低),32 GB(推荐,用于大规模数据集处理)

存储:至少 200 GB 可用空间(保存数据集、模型检查点和仿真结果)

Python 与依赖

Python:3.8 / 3.9(推荐)

核心库:

numpy / scipy / pandas(科学计算与数据处理)

matplotlib / seaborn(可视化)

scikit-learn(机器学习基础算法)

torch ≥ 1.12 / tensorflow ≥ 2.8(深度学习框架,任选其一或同时安装)

keras(高层深度学习接口)

h5py(数据存储)

PyQt5(可视化 GUI,用于 RFRL Gym 实验)

射频与信号处理相关库

GNU Radio ≥ 3.8(数据集生成、信号仿真)

gr-mapper(数字调制工具,RadioML 数据集构建所需)

liquid-dsp(轻量级 DSP 库)

PySDR(Python 射频信号处理工具包)

电路设计与仿真工具(部分实验需要)

Cadence Virtuoso(模拟/射频电路设计,AICircuit 数据集生成所用)

LTspice / Spectre(电路仿真备选工具)

COMSOL Multiphysics / ANSYS(部分 FEM/多物理场建模任务)

环境管理工具

推荐使用 Anaconda / Miniconda 进行 Python 环境管理:

AI赋能射频老师

本课程授课教师来自 人工智能+射频智能通信与电路设计 的顶尖研究团队,长期致力于将机器学习方法与无线通信、模拟电路优化相结合。团队构建了完整的研究体系:

在算法创新方面,提出了基于 CNN/CLDNN 的调制识别方法、基于深度残差网络的射频指纹识别模型、基于强化学习的动态频谱接入平台(RFRL Gym)、基于监督学习的电路设计预测框架;

在工程实践方面,团队开发的 AI辅助射频电路自动设计系统 已在毫米波雷达、物联网与无线收发芯片设计中应用,实现了从电路仿真到参数优化的闭环自动化;在科研成果方面,教师主持多项 IEEE/ACM 发表的重要论文,涉及深度学习在射频信号处理、频谱共享和电路设计中的最新突破。课程将全面分享团队在 AI+射频 领域的前沿成果与实践经验,带领学员掌握 AI 在射频信号处理与模拟电路设计中的完整应用路径,助力科研人员与工程师快速提升跨学科研究与创新能力。

课程二、AI助力电磁天线设计与优化

前沿背景

随着高频电子系统、6G天线、汽车雷达与太赫兹应用的持续发展,天线与电磁结构设计正从传统的解析推导与经验优化走向数值仿真与智能优化融合的阶段。传统设计方法高度依赖人工经验和仿真参数扫描,在面对复杂结构、宽频域需求或高维参数空间时效率低下。电磁仿真软件提供了高精度全波求解能力,通过有限元法实现对复杂几何、异质材料、电磁边界条件的精确建模,并通过吸收边界层(PML)、频域求解、端口激励与远场计算等方法为工程设计提供精确结果。然而,当电磁结构尺寸增大或参数空间扩展时,计算成本急剧上升。近年来人工智能被引入电磁仿真与设计流程,作为加速仿真、实现代理建模与逆向设计的重要工具,使传统“设计—仿真—调参”的流程过渡到“学习—推理—自优化”的新范式,成为电磁工程发展的重要趋势。

课程概述

本课程围绕“人工智能 + 电磁仿真 + 智能天线设计”构建统一的工程方法体系,面向下一代智能电磁结构设计需求,系统介绍天线电磁理论基础、仿真建模方法与AI在电磁结构设计中的创新应用。课程强调以Maxwell方程为物理基础,通过掌握电磁波传播、辐射机理和电磁边界条件等核心概念,建立起从理论到仿真、从仿真到智能优化的完整链路。课程内容不仅基于经典电磁理论和数值计算方法,同时融入工业级电磁仿真软件的工程案例,包括微带贴片天线建模、介电谐振天线辐射结构优化、抛物面反射天线远场特性分析以及高频电磁场多尺度建模思想,引导学习者理解电磁仿真在工程设计中的严谨性与可操作性,最终实现电磁设计的算法化、数据化和智能化演进。

课程目标

本课程旨在建立学习者面向智能电磁工程的系统能力,使其不仅掌握电磁场理论与经典天线辐射机理,还能够建立符合工程规范的仿真模型,并具备将机器学习与深度学习方法应用于电磁结构优化的能力。通过本课程学习,学生将理解频域电磁波建模方法、辐射边界与PML的数值处理原理、天线输入和远场参数的物理意义,掌握在软件中构建微带天线、介电谐振天线和抛物面反射天线模型的方法,能够对仿真模型进行网格控制和收敛性分析,并初步理解如何将仿真数据与AI算法结合,形成可扩展的智能天线设计流程。课程最终目标是培养兼具理论深度、仿真能力与智能建模素养的复合型工程人才。

AI助力电磁天线设计与优化大纲

第一天

Day 1-1 天线设计理论基础 —— 电磁辐射与结构原理

本课程首先从电磁场基本理论出发,建立天线工作原理的物理基础与数学基础。通过对麦克斯韦方程组的系统介绍,理解位移电流概念提出后辐射机理的发展过程,推导电磁波在均匀介质中的传播规律,介绍时域与频域两种理论表述方式,为后续的数值仿真和高频模型构建打下理论基础。进一步讲解辐射与能量传输的基本规律,结合天线等效电路模型解释输入阻抗与驻波比的物理意义,分析理想偶极子、开口天线等基本辐射体的方向性、极化形式与远场近似条件。在此基础上引入全波建模所需的电磁边界条件,包括理想电导体(PEC)、完美磁导体(PMC)与吸收边界(PML),说明开放电磁问题数值解算所必须的边界截断策略,并关联到COMSOL电磁波频域模型中对辐射边界处理与PML包络的具体设置方法(参见COMSOL介电谐振天线模型中PML应用示例)。通过此节课程,学生不仅掌握天线理论分析方法,同时初步认识到理论模型向工程仿真转化的实现方式,以及电磁仿真中频域建模与稳态响应求解的必要性.

Day 1-2 基于深度学习的反射超表面天线逆向设计 —— 从小样本到结构生成

本课程以反射超表面天线(Reflective Metasurface Antennas, MA)的智能设计为核心,系统讲解如何利用深度学习实现从几何参数到电磁特性的双向预测与自动化反演设计。课程首先回顾传统超表面单元设计方法的瓶颈——依赖经验选点与大量全波仿真导致的高计算代价与低通用性,进而引出统计随机数据筛选(Statistically Random Data Filtering, SRDF)方法作为突破口。该方法通过在仿真前基于几何统计特征随机选取0.01%候选样本,仅用2400个单元完成原需数万次仿真的设计训练,在显著降低计算成本的同时保持设计精度。

教学首先从“单元几何离散化与特征提取”展开,学生将学习如何将单元结构划分为细尺度像素化微单元(pico-cell),通过二进制编码矩阵表征导体与介质分布,实现从物理形状到数字编码的映射。随后介绍基于深度卷积变分自编码器(Deep Convolutional Variational Autoencoder, DCVAE)的特征表示方法,讲解编码器与解码器的构建流程及其在低维空间中的几何表达能力。通过最小化重建误差与KL散度,网络实现了从几何编码到电磁反射相位的非线性映射,使得设计者能够在“潜空间(latent space)”中探索不同几何结构与相位响应的关系。

课程第二部分重点讲解“逆向设计算法”的实现原理。通过在潜空间中定义目标相位分布,学生将学习如何利用优化算法搜索最优潜向量 z_opt,并经解码器生成对应的单元几何,实现从“期望相位”到“结构生成”的端到端设计。课程中将对比传统经验选点法与SRDF方法在数据选择前后仿真代价上的差异,理解数据多样性对模型泛化能力的影响。同时,课程通过可视化工具(t-SNE嵌入)展示训练数据在潜空间中的分布,使学生能够直观理解模型如何在有限样本间进行插值与预测。

在实验环节,学生将使用Python和CST仿真平台,完成从样本生成、DCVAE训练、潜空间优化到反射超表面重建的完整流程。通过案例验证——分别设计在30°与60°偏轴方向形成主波束的反射超表面,学生将观察预测相位与仿真结果在±10°误差范围内的符合性,并分析误差来源(边缘衍射、局部耦合等)。最后,课程总结小样本数据驱动方法在天线设计中的工程意义:如何在仿真前主动筛选数据以降低成本、如何通过生成模型实现快速结构反演,以及深度学习在超表面天线设计自动化中的未来趋势(如引入多层结构、材料参数多样化与可解释AI)。课程以“从数据到结构”的AI思维为主线,引导学生理解深度学习在复杂电磁设计任务中的创新路径,为后续“AI驱动的自适应阵列优化与多频带超表面设计”课程打下基础。

图 1 (A)单元胞几何结构示意图及模拟装置配置。(B)采用统计随机数据过滤方法筛选的单元胞在10 GHz频段的统计相位分布。(C)深度卷积变分自编码器(DCVAE)网络架构,包含变分自编码器(VAE)和多层感知网络。(D)LMSE算法对不同z维度的影响效果。(E)通过DCVAE网络从训练数据映射得到的低维空间。

第二天:

Day 2-1 深度学习驱动的低剖面宽带天线能效设计

本课程聚焦于人工智能在低剖面宽带微带天线设计中的应用,讲解如何通过深度学习实现能效最优、快速预测与自动化设计。课程首先分析传统天线设计中大量重复仿真带来的能耗问题,介绍深度学习在结构—性能双向预测中的潜力。

随后课程系统讲解两步式设计框架:特征提取与网络训练。学生将学习如何通过参数化建模与尺度化(Scaling)策略,将十维几何变量降至六维特征空间,从而在保持物理意义的同时显著减少样本量与训练成本。课程讲解基于多层感知机网络(MLP-DL)的映射建模过程,实现从几何参数到反射损耗(|S11|)与增益(G)的快速预测,并通过均方误差(MSE)指标评估模型精度。

在实验部分,学生将使用训练好的网络完成小样本驱动的大规模数据扩展(如400万样本生成),并利用模型进行多频段天线自动设计(2.4 GHz Wi-Fi、2.6 GHz 与 3.3 GHz 5G 频段)。通过仿真与测量对比,验证深度学习设计的天线在带宽 > 760 MHz、增益 > 8 dBi 条件下与全波仿真结果高度一致。

课程最后讨论深度学习在天线结构生成中的推广方向,包括跨频段泛化、材料参数优化与能效驱动设计。通过本模块学习,学生将掌握:

天线几何特征提取与参数降维方法;

深度学习在结构—性能映射中的应用;

小样本驱动的大规模设计数据生成技术;

AI赋能的能效设计理念与验证流程。

图 2 图2.MLP-DL网络架构示意图,输入为几何特征,输出为S11参数与增益。图3. (a)从测试数据集中随机选取的天线在1.5-3.5GHz频段的S11参数仿真曲线与预测曲线;(b)从测试数据集中随机选取的100个天线在2.45 GHz频段的增益仿真曲线与预测曲线。图4展示了(a)某款微带贴片天线的几何结构示意图,以及(b)其侧视图。

Day 2-2 基于生成式深度学习的电磁结构全局逆向设计 —— 从目标谱到结构生成

本课程介绍如何利用生成式深度学习(Generative Deep Learning)方法实现电磁结构的全局逆向设计(Global Inverse Design),突破传统电磁优化受初始结构假设限制的瓶颈,实现自动生成材料参数与几何结构。本节以Yeung等人提出的条件深度卷积生成对抗网络(cDCGAN)方法为核心案例,讲解AI如何结合全波电磁仿真,实现跨结构类别的自由形态设计优化.

课程首先回顾电磁超构材料与超表面(Metasurface)的设计挑战,指出由于材料色散、几何自由度高和耦合机制复杂,传统基于FDTD/FEM的优化方法在高维设计空间中易陷入局部最优,难以进行大规模搜索。论文中提出的全局逆设计框架通过深度学习直接建立“目标光谱 → 材料+结构”映射,实现了对金属–介质–金属(MIM)结构与混合介质类超表面的自动生成设计,从而从根本上改变了以往依赖人工设定结构模板的流程。

课程重点讲解论文中的创新编码策略:通过将几何结构信息与材料属性(如等离子频率ωp与折射率n)同时编码进三通道彩色图像,实现对几何+材料双空间设计参数的统一学习. 随后基于FDTD仿真生成包含20,000个训练样本的数据集,用软件完成吸收谱计算作为学习目标(光谱向量长度800点)用于监督训练.

在算法部分,课程介绍cDCGAN网络结构,讲解生成器如何从目标吸收谱生成候选结构图像,并通过判别器对抗训练逐步提高结构真实性与光谱匹配度。相比传统优化,该方法不仅能实现谱到结构的反演,还具有一对多映射能力,即可生成多个功能等效但结构不同的设计方案.

实验环节将带领学生复现实验流程:

使用Python构建cDCGAN模型(PyTorch)

复现几何/材料RGB编码

调用FDTD模拟生成训练数据

实现谱到结构的逆向生成

用EM仿真验证设计的光谱精度

课程强调了逆向设计的工程意义:通过AI可以摆脱人工选结构类别的传统流程,实现真正跨设计范畴的全局搜索优化。该范式不仅适用于光学超构材料设计,同样适用于未来的AI天线形态生成、复杂散射器结构优化及广义电磁系统设计。

通过本节课程学习,学生将理解生成式AI如何与FDTD电磁仿真融合,实现复杂电磁结构的可学习优化路径,为实现自主结构生成与多目标工程设计奠定基础。

图 3 cDCGAN训练设计流程。

第三天:

Day 3-1 物理驱动下的电磁场快速预测 —— 基于Transformer与图神经网络的FDTD动态建模

本课程聚焦人工智能在电磁场数值仿真加速中的应用,重点介绍如何利用Transformer与图神经网络(GNN)构建电磁传播动态的物理代理模型(Physics-informed Surrogates),实现时域仿真加速。课程基于Noakoasteen等人的研究工作,展示了AI如何替代部分FDTD时间步推进过程,实现14×计算加速的同时保持可接受的物理精度. 课程首先回顾FDTD数值方法及其计算挑战。通过Yee网格与时间推进公式的讲解,说明传统FDTD在处理复杂散射问题时的计算瓶颈,并引出通过机器学习进行时间演化预测的必要性。论文中将FDTD场序列类比为“物理视频序列”,即将每一时刻的Ex、Ey、Hz场优化为三通道张量用于学习,实现电磁问题向AI时序学习问题的形式转化.

课程重点解析两种AI模型架构:

Transformer代理模型:通过自注意力机制学习电磁场的时空依赖关系,实现波前传播预测与场动态外推。该模型无需卷积操作即可捕捉长程物理关联,训练后可连续预测多个时间步,实现14×速度提升(相较MEEP仿真).

图神经网络(GNN)代理模型:通过将Yee网格视作图结构,节点表示网格单元、边表示耦合关系,实现基于拓扑的场传播建模虽然仅适合一步预测,但训练效率高且物理结构清晰。

在实验部分,学生将学习论文数据构建策略,包括:

使用自编FDTD求解器生成训练数据(随机PEC散射场场景);

采用连续预测模式(Continuous Prediction)评估模型稳定性;

引入Frobenius norm + Gradient Difference Loss提高波前清晰度,保持物理连续性

课程还将通过示例展示精度与速度权衡。通过实验,学生将掌握基于AI的时域电磁快速仿真框架,理解如何将FDTD与AI耦合,构建电磁仿真的学习型求解器,并为后续课程(Day 5:AI驱动的全自主仿真系统、智能电磁设计工作流)打下基础.

图 4 卷积图神经网络架构

Day 3-2 深度强化学习在可重构智能表面(RIS)天线系统设计中的应用 —— 从波束形成到智能优化

本课程围绕可重构智能表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)辅助多用户MISO系统,讲解深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)在天线波束形成与相位控制中的智能优化方法。课程首先介绍RIS的基本概念与工程背景,说明其通过可编程超材料实现对电磁波相位与幅度的精确调控,从而在无射频链路条件下实现低功耗、可重构的智能传播环境。相比传统Massive MIMO系统,RIS具有结构简单、能耗低、易集成的优势,为6G智能无线系统提供了新的硬件基础。

课程从RIS辅助MISO系统的信号模型出发,讲解发射矩阵 G 与相位矩阵 Φ的联合优化问题。学生将理解RIS反射路径在多用户通信中的作用,以及系统总速率与波束控制策略之间的关系。由于该问题高度非凸且维度庞大,传统的交替优化与凸近似方法在实时应用中难以高效收敛,因此课程引入基于深度强化学习的端到端智能优化框架。

课程重点介绍基于深度确定性策略梯度(DDPG)的算法机制,阐述AI智能体如何通过“状态—动作—奖励”的闭环交互学习最优波束与相位分布。教学将结合网络结构解析,说明Actor–Critic双网络架构、经验回放与梯度更新策略的设计原理。通过这一过程,学生将理解DRL如何在无显式信道模型的情况下自主学习环境规律,实现从信道状态到最优控制策略的映射。

实验环节中,学生将使用Python与PyTorch搭建RIS–DRL仿真平台,完成从信道生成、网络训练到性能验证的全过程。通过对比DRL与传统WMMSE、ZF算法的性能,学生将观察AI算法在谱效率提升与计算复杂度降低方面的优势,并分析学习率、系统规模等参数对收敛性的影响。实验结果显示,DRL方法能够在不依赖解析建模的条件下逼近最优性能,显著提升系统能效与适应性。

课程最后总结DRL赋能RIS设计的工程价值与研究前景。通过将智能学习机制引入波束控制与相位优化,天线系统能够在复杂信道中实现自适应、低延迟的动态调优,体现AI在未来6G智能无线通信中的关键作用。学生将在本课程中形成对AI驱动天线设计的系统认识,为后续多频段阵列与智能波束协同优化课程奠定基础。

图 5工作流

第四天

Day 4-1 人工神经网络在多参数天线设计建模中的应用 —— 从几何变量到性能映射

本课程围绕人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN)在天线多参数建模中的应用展开,重点讲解如何通过AI方法在复杂电磁系统中建立从几何结构到性能指标的非线性映射模型,实现天线设计的快速预测与优化。课程以Fabry–Perot谐振腔天线为例,系统介绍多分支ANN模型的构建思路与实现方法。该模型通过引入三条独立分支,分别预测S参数、增益与辐射方向图,实现多性能参数的并行建模,从而克服传统神经网络模型只能输出单一性能指标的局限。

课程首先讲解ANN模型的总体结构与流程,包括训练阶段和测试阶段。在训练阶段,通过矢量拟合(Vector Fitting)方法提取电磁仿真响应的传递函数系数,并采用支持向量机(SVM)分类技术对不同几何样本按传递函数阶次进行分类,以减少样本间的内部干扰,提升模型的收敛稳定性。每一类样本数据均用于训练对应的ANN分支,使模型能够准确学习几何变量与传递函数参数之间的非线性关系。测试阶段中,输入几何变量经SVM分类后被送入相应的ANN分支,即可得到S参数、增益或辐射方向图的预测结果。这种“分类+并行学习”的结构有效解决了高维、多输出天线性能预测的精度问题

Day 4-2 机器学习驱动的太赫兹(THz)天线设计与6G通信应用

本课程聚焦机器学习在太赫兹(Terahertz, THz)天线设计中的应用,讲解如何利用智能算法实现高频通信天线的高效建模与快速优化。课程从6G通信对天线性能提出的新要求出发,说明THz频段(1–3 THz)因其超高带宽和低时延特性,已成为未来无线网络的关键技术方向。THz天线需兼顾高效率、低损耗、宽带宽、方向性强与结构紧凑等特性,而传统电磁仿真与优化方法在此频段计算量巨大、耗时长,因此引入机器学习成为突破设计瓶颈的重要途径。

课程首先介绍THz天线设计的基本概念与挑战,包括表面粗糙度、导电损耗及微型化制造工艺的影响。结合论文中展示的图1,学生将理解实现6G通信所需的天线技术指标,如高增益、宽带宽与低干扰方向辐射等。教学指出,通过3D打印与离子束刻蚀等先进制造技术,可有效降低表面损耗、提升辐射效率,为AI辅助设计提供更可控的结构输入条件。

随后,课程进入机器学习在THz天线优化中的核心应用。以Ansys HFSS仿真生成的天线样本数据为基础,课程讲解如何构建多参数数据集,以天线几何参数(如贴片长度L₁与宽度W₂)及工作频率为输入,回归预测回波损耗作为输出性能指标。通过Python与Google Colab平台训练四类回归模型——KNN、决策树、随机森林与XGBoost——学生将理解不同算法在预测精度、收敛速度与泛化能力上的差异。教学同时分析性能指标包括均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)、R²拟合度及训练与预测时间等,帮助学生掌握模型评估与选择方法。

实验环节中,学生将复现论文中的关键过程:以HFSS生成的仿真数据训练模型,并利用未参与训练的新几何组合(如L₁=3.5 μm, W₂=5.5 μm)进行性能预测。通过对比仿真结果与预测曲线,学生可直观观察机器学习模型对天线回波损耗预测的准确性与趋势一致性。实验结果表明,随机森林模型在本案例中表现最优,预测精度达82%,均方误差仅为3.816,优于其他模型,充分展示了机器学习在天线性能快速预测中的优势。

课程总结部分强调,机器学习方法不仅能在THz天线设计中显著缩短迭代周期、减少仿真次数,还能在复杂参数空间中自动识别高性能结构组合,从而实现智能化、数据驱动的设计流程。这种从仿真数据到性能预测的迁移,使AI成为未来天线工程的重要工具。学生将理解,AI技术正推动天线设计从“基于物理模型”向“基于数据学习”的范式转变,为6G及更高频通信系统提供更高效的设计思路与实践框架。

图 6 工作流和结果

第五天

Day5-1 人工智能辅助的计算电磁学与天线设计工作流 —— 从仿真自动化到设计生成

本课程讲解人工智能在计算电磁学(Computational Electromagnetics, CEM)与天线设计流程中的系统化应用,展示AI如何贯穿从几何建模、仿真控制到性能优化的全流程,实现设计的智能化、自动化与高效化。课程以AI辅助工作流为主线,结合论文中提出的框架模型,说明AI不仅能加速求解器的迭代过程,更能在仿真数据中提取设计规律,为电磁系统的“自学习”设计提供技术支撑 。

课程首先回顾传统计算电磁学的核心问题——在复杂边界条件与多尺度参数下,求解电磁场分布与散射特性需耗费大量计算资源。学生将理解AI技术在CEM中的介入点:通过神经网络或代理模型(Surrogate Models)替代部分高代价仿真,实现从输入几何到输出电磁响应的快速预测。课程引入“AI–Solver耦合体系”的概念,即将深度学习模型嵌入CEM求解流程中,用于指导网格划分、参数抽样及收敛路径预测。通过这种智能迭代策略,可显著降低仿真收敛时间,并在高频结构计算中实现10倍以上的加速。

教学重点放在AI辅助天线设计的系统化工作流上。课程展示如何利用强化学习与生成模型在设计空间中主动搜索,自动生成满足性能指标的天线几何结构。结合论文中的AI工作流框图(参见第3页图2),学生将理解设计任务如何通过“数据采集–特征编码–性能评估–优化更新”的闭环进行。课程详细讲解生成式AI(Generative AI)在天线设计中的作用,如利用变分自编码器(VAE)或生成对抗网络(GAN)构建几何分布空间,实现天线拓扑的自动创新与性能导向优化 。

在实验环节,学生将实践基于AI的仿真自动化流程:首先在HFSS或CST中生成样本数据,再通过Python环境调用深度神经网络模型完成预测与设计生成。实验任务包括建立输入几何与S参数之间的映射模型,自动调整天线尺寸以达到目标增益或带宽,并比较AI生成方案与传统人工调参结果的差异。通过实际演示,学生将体会AI模型在仿真加速、结构创新和多目标权衡中的显著优势。

课程最后总结AI在电磁仿真与天线设计中的变革意义。AI不仅能作为求解器的智能加速器,更正在重塑电磁设计范式——从“仿真驱动”转向“数据驱动”,从被动优化转向主动生成。课程指出,未来的智能天线设计将依托AI–CEM融合体系,实现模型自演化、自收敛与自优化的闭环。通过本课程的学习,学生将掌握AI辅助设计的核心思路与实践方法,为构建高效、智能、可泛化的电磁设计平台奠定基础。

Day5-2 基于物理约束学习的麦克斯韦方程组神经求解 —— 从PINN到PCNN的电磁场重构

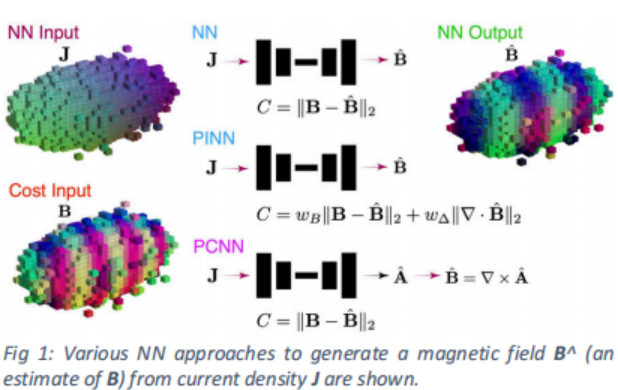

本节课程以物理约束神经网络(Physics-constrained Neural Network, PCNN)为核心案例,讲授如何将深度学习引入麦克斯韦方程的求解过程,实现对电磁场分布的快速建模与结构化预测。不同于基于全波仿真的FDTD和FEM传统方法,该方法不再依赖数值网格的时域推进或矩阵分解,而是通过学习型算子构建电磁场的近似映射关系,从而实现高速计算与端到端可学习推理。课程基于Scheinker等人的研究工作展开,该方法以麦克斯韦方程组的物理约束为内在结构,通过生成向量势A(r,t)和标量势ϕ(r,t)来重构电磁场,使重建的磁场严格满足无散约束∇⋅B=0,同时通过洛伦兹规范∇⋅A+1/c²∂ϕ/∂t=0维持物理一致性,从根本上提升深度学习模型对电磁规律的表达能力.

课程首先回顾麦克斯韦方程组与电磁势函数描述形式,指出在电磁场神经建模中直接预测电场和磁场往往难以内嵌物理规律,而PCNN通过先学习向量势再通过B=∇×A构造磁场,实现对物理规律的硬约束嵌入。课堂对比了三种学习范式:普通神经网络仅做数据拟合、PINN通过损失函数引入软物理约束、PCNN通过网络结构直接内嵌方程形式实现硬约束。该对比在论文图1中清晰展示了三种方法的差异,并说明PCNN在物理一致性与泛化能力上的优势.

随后课程分析PCNN的网络结构特点。论文采用三维卷积自编码架构对128×128×128体素数据进行物理场建模,其中输入为电流密度J(r,t),输出为向量势A(r,t),并通过自定义不可训练的差分卷积算子计算旋度操作实现∇×A,整个过程保持了自动可微与GPU优化能力(图3网络结构示意)。通过该方式,模型避免了PINN需要反复计算残差项的训练开销,将麦克斯韦方程硬性化为结构约束,从而获得更高效率与可扩展性 。

实验部分课程将复现实验结果,理解PCNN如何在高维电磁场数据中保持物理场连续性并抑制∇⋅B误差。论文结果显示,相比PINN模型需要通过损失函数调整权重以平衡精度和物理约束,PCNN在测试集中展现出更低的散度误差和更好的长时间演化稳定性(图4与图5给出约束误差比较)。此外该方法在外推测试中表现出优越的稳健性,即使输入分布超出训练数据范围,模型仍能给出方向一致、结构正确的电磁场重建结果.

本节课程通过该案例向学生揭示:AI不仅可以用于电磁仿真加速,更能通过与电磁物理定律融合发展为“新型可学习电磁求解器”。学生将理解物理约束学习的关键思想、掌握PCNN与PINN在电磁问题中的差异,并为后续课程深入基于AI的全波仿真替代方法打下基础。

图 7 图中展示了多种神经网络方法,用于根据电流密度J生成磁场B

AI助力电磁天线设计与优化老师

本课程由来自国内顶尖高校电磁智能设计实验室的教师主讲,长期从事人工智能与计算电磁学的交叉研究,研究方向涵盖AI驱动的天线优化、强化学习在智能波束控制中的应用、生成式AI在电磁结构生成中的实现等。教师在国际顶级期刊与会议上发表多篇高水平论文,包括IEEE Transactions on Antennas and Propagation、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques、Applied Physics Letters、Advanced Intelligent Systems;以及国际会议 IEEE APS (Antennas and Propagation Symposium)、EuCAP (European Conference on Antennas and Propagation)、ICASSP 与 NeurIPS 等。此外,教师主持多项国家重点研发计划项目与企业联合课题,具有丰富的工程实践经验,能够将AI算法理论、仿真验证与实际工程设计紧密结合,带领学生从“懂电磁”到“用AI”跨越式提升,全面理解AI在天线与通信系统设计中的创新潜力与应用前景。

授课时间

2025.12.06-----2025.12.07全天授课(上午9:00-11:30下午13:30-17:00)

2025.12.08-----2025.12.09晚上授课(晚上19:00-22:00)

2025.12.13-----2025.12.14全天授课(上午9:00-11:30下午13:30-17:00)

腾讯会议 线上授课(共五天授课时间 提供全程回放视频)

AI赋能射频技术

2025.11.22-----2025.11.23全天授课(上午9:00-11:30下午13:30-17:00)

2025.11.24-----2025.11.25晚上授课(晚上19:00-22:00)

2025.11.29-----2025.11.30全天授课(上午9:00-11:30下午13:30-17:00)

腾讯会议 线上授课(共五天授课时间 提供全程回放视频)

课程费用

AI赋能射频技术/AI助力电磁天线设计与优化

费用:每人每班¥4980元 (含报名费、培训费、资料费)

优惠政策

优惠一: 两门同报9080元

优惠二:提前报名缴费学员+转发到朋友圈或者到学术交流群可享受每人300元优惠(仅限15名)

年报优惠:16800元(可在一年内参加我单位举办的任何课程,可获得我单位往期举办的所有录像回放与资料)

报名福利:

报名费用可开具正规报销发票及提供相关缴费证明、邀请函,可提前开具报销发票、文件用于报销

课程培训福利

课后学习完毕提供全程录像视频回放,针对与培训课程内容 进行长期答疑,微信解疑群永不解散,参加本次课程的学员可免费再参加一次本单位后期组织的相同的 专题培训班(任意一期都可以)

培训答疑与互动

在培训中进行答疑和问题互动,以帮助学员深入理解课程内容和解决实际问题。

学员可以提出疑问,讲师将提供详细解答,特别是针对技术难点和复杂算法。

通过小组讨论和案例分享,学员将有机会交流经验,获得实时反馈,并进行实践操作演示。

展示学员的学习成果,并提供进一步的提升建议和资源支持,为学员在未来的学习和工作中提供帮助和指导。

课程授课方式

授课方式:通过腾讯会议线上直播,从零基础开始讲解,电子PPT和教程+预习视频提前发送给学员,所有培训使用软件都会发送给学员,附赠安装教程和指导安装,培训采取开麦共享屏幕和微信群解疑,学员和老师交流、学员与学员交流,培训完毕后老师针对与培训内容长期解疑,培训群不解散,往期培训学员对于培训质量和授课方式一致评价极高

课程咨询报名联系方式

联系人:黄老师

报名咨询电话|15516685015(同微信)