未来已来,空中出行方式正悄然重塑

近年来,随着低空经济的热度攀升,电动垂直起降飞行器(eVTOL)作为未来空中交通的重要载体,正成为航空领域最炙手可热的新赛道。随着技术路线逐渐明朗,主要形成了多旋翼、复合翼和倾转旋翼三大技术路线。

那么,这三种路线各有怎样的优势与局限?谁更有可能在未来的城市空中交通中脱颖而出?本文将深入解析这一话题。

市场格局:三大路线各领风骚

根据SMG Consulting发布的《全球eVTOL厂商先进空中交通现实指数》,截至2025年6月,在全球31家主流eVTOL整机厂商中,复合翼构型占比近42%,为所有eVTOL构型中占比最高;倾转旋翼构型以35% 占比紧随其后;多旋翼及其他构型则占据剩余的23%。

这一数据清晰反映了行业对不同技术路线的认可程度。复合翼因其在安全性与巡航效率方面的平衡,获得了最多厂商的青睐;倾转旋翼则凭借其速度优势,也拥有大量的支持者;而多旋翼则在特定场景中继续保持其应用价值。

多旋翼:技术简单,应用成熟

多旋翼构型是eVTOL中最为简单的技术路线,也是最早实现商业应用的形态。以亿航智能的EH216-S为例,这款采用多旋翼技术路线的eVTOL,已成为全球首款且目前唯一通过完整适航认证的载人eVTOL型号。

多旋翼构型的优势在于结构简单、控制简便、可靠性高。它通过调节多个旋翼的转速来实现飞行器的各种姿态控制,无需复杂的机械传动和变换机构。EH216-S续航时间25分钟,最大航程30公里,目前主要应用于空中观光领域。

然而,多旋翼eVTOL的短板同样明显——航程短、能效低。由于旋翼在整个飞行过程中都需要提供升力,能量利用效率不高,难以满足长距离运输的需求。这一局限性使得多旋翼主要适用于城市内的短途交通和观光场景。

复合翼:安全与效率的平衡者

复合翼eVTOL巧妙地将多旋翼与固定翼的特性结合在一起,既保留了垂直起降能力,又获得了较高的巡航效率。此类飞行器在起降阶段依赖独立的升力系统产生升力,平飞阶段则切换到固定翼模式,依靠机翼产生的气动升力维持高度。

亿航智能最新发布的VT35就是复合翼的典型代表。该机型采用串列翼双座布局,配备8个分布式升力螺旋桨实现垂直起降,并通过尾推桨和固定翼实现巡航飞行,满载设计航程突破200公里。

复合翼的核心优势主要体现在三方面:

一、安全性更高。复合翼结构简单,无附加倾转机构,机械可靠性高。御风未来创始人、董事长兼CTO刘十一曾指出,根据公司内部设计评估数据,复合翼的巡航推进桨效比倾转旋翼可提高10%,电驱效率高3%,旋翼相关重量轻30%,总航程高约6%。

二、巡航效率更优。在巡航过程中,复合翼的推进桨叶专门针对巡航工况进行优化,两叶前拉推进桨的巡航效率可以达到88%。

三、抗干扰能力更强。eVTOL的运行场景大部分在高大建筑密集的城市上空,容易受到风切变和紊流的影响。复合翼能够立即启动独立升力系统,使飞机悬停并受控下降着陆,这是倾转旋翼难以实现的安全功能。

不过,复合翼也有其局限性。它的旋翼在巡航时虽然停止转动,但仍会增加空气阻力,导致最大飞行速度略低于倾转旋翼。此外,复合翼在垂直起降和水平飞行两种模式之间进行切换,对其飞行控制系统提出了很高的要求。

倾转旋翼:速度与性能的追求者

倾转旋翼是eVTOL领域的技术巅峰,被誉为“变形金刚”。这类飞行器在起飞阶段旋翼像直升机那样提供升力;在巡航阶段,旋翼会在倾转机构的作用下逐渐从垂直位置倾转到水平位置,变为推进螺旋桨。

蔚蓝空间飞行器有限公司(青岛)自主研制的“云帆-2”就是全国首个吨级全倾转旋翼eVTOL,其最大飞行速度每小时可达450公里,最大航程300公里。

倾转旋翼的最大优势在于速度。由于所有动力系统均可参与推进,且所有桨叶均参与巡航飞行,没有停转的桨叶,阻力比复合翼小约4%,最大速度比复合翼高约70%。时的科技创始人兼CEO黄雍威认为,倾转旋翼“飞行速度快、载重能力强、适航路径清晰,具备更高的运营效率”。

然而,倾转旋翼的技术难度也是最高的。与复合翼相比,倾转旋翼除了电驱,还需要倾转机构与变桨距机构,机械相对复杂,故障概率相对增加。

蔚蓝空间技术总监丁志超坦言:“全倾转旋翼技术是各类eVTOL中难度最高的,倾转旋翼机也一直是航空业备受推崇的方案”。这也解释了为何目前大多数“倾转旋翼”产品,都是半倾转旋翼,而非全倾转构型。

应用场景:各有所长,互补发展

不同的技术特性,使得三大路线各有其适宜的应用场景:

多旋翼主要适用于城市空中观光、机场接驳等超短途运输。以亿航EH216-S为代表的多旋翼eVTOL,已在特定区域开展试运营,为后续大规模商业应用积累经验。

复合翼更适用于城市群之间的中短途交通。亿航VT35瞄准的是跨城市、跨海域、跨山区等中长途交通出行场景,旨在打造“空中交通一小时”生活圈。其650万元的定价也显示了作为商业客运工具的可行性。

倾转旋翼则在需要更高速度和更长距离的场景中具备优势。“云帆-2”的设计方展望其可用于海岛运输、医疗救援等多样化任务。AVIC设计的AR-E3000 eVTOL同样着眼于高原、海岛等偏远地区的点对点配送。

未来展望:不是“构型之争”,而是互补融合

eVTOL的发展不是一场“构型之争”,而是面向未来空中交通体系的一次集体探索。最终胜出的,不只是某一技术路线,而是能在安全、性能、成本与商业可行性之间实现最佳平衡的综合方案。

亿航智能在推出复合翼VT35的同时,也披露了基于该机型推出倾转旋翼版本的规划。

这种开放态度反映了行业的未来走向——不是某种路线一统天下,而是多种路线并行发展,共同构建多层次、多场景的低空交通生态。

随着电池能量密度提升、材料技术进步,各构型的性能差异有望进一步缩小。例如,VT35通过采用碳纤维机身和新型纳米陶瓷复合材料,直接实现了23%的减重突破。

未来,eVTOL将根据不同场景需求,形成分工协作的立体交通网络。核心城市群内,复合翼与倾转旋翼可能承担城际运输;城市内部,多旋翼与复合翼可能形成网络;特殊场景下,倾转旋翼则发挥其速度与距离优势。

在这一过程中,安全、经济性与实用性将是决定各技术路线商业化成败的最终评判标准。

【资料来源参考】

亿航智能发布长航程eVTOL:航程超200公里,开拓中长途场景

“云帆”展翼!全国首型吨级全倾转eVTOL在鲁试飞成功

新型复材加持!“空中飞的”VT35更轻,飞得更快、更远

复合翼 vs 倾转旋翼:eVTOL 两大技术路线全面解析

2 new VTOL aircraft being developed

“云帆”展翼!全国首型吨级全倾转eVTOL在鲁试飞成功

指导价650万!亿航智能长航程无人驾驶载人航空器VT35发布

为何全球近半主流eVTOL整机厂商选择复合翼技术路线?

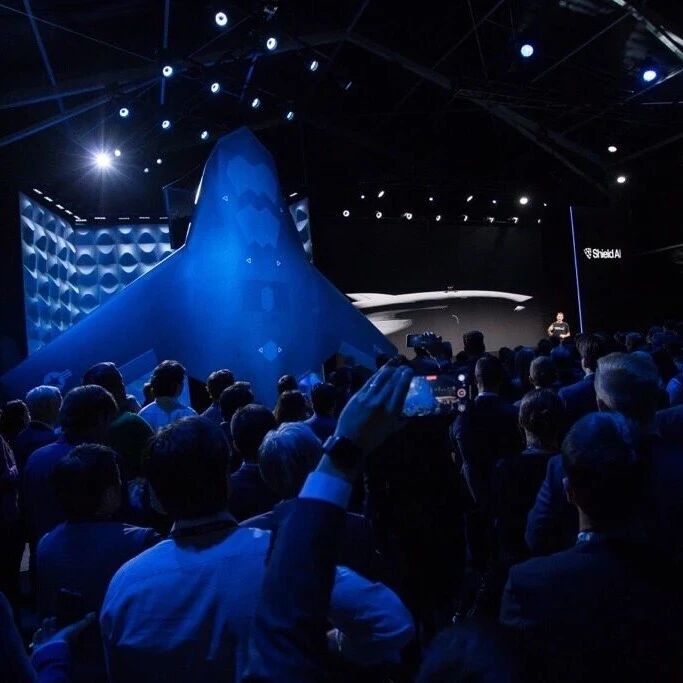

全球首发!亿航智能长航程载人航空器VT35正式亮相

旋翼固定翼自由切换 这款eVTOL飞行器样机在两江实现首飞