脑机接口概念自上个世纪提出以来,经历了概念验证、理论发展、应用增强及广泛应用的多个阶段,目前在医疗领域成为疾病筛查、诊断和治疗的有效工具。近年来,可穿戴设备因便携性和持续监测优势,推动脑机接口技术向更便携方向发展,多国将其纳入战略规划,如美国国家科学基金会的“基于脑机接口的人机交互”项目和欧盟2023年建立的EBRAINS脑研究基础设施,凸显其作为未来新兴技术的重要地位。

可穿戴脑机接口(BCI)技术正朝着高时空分辨率目标迈进,而作为其核心组件——柔性脑电子传感器(FBES)的发展已在多种实验场景中验证了其性能,展现出在实际应用中的巨大潜力。近日,四川省医学科学院・四川省人民医院联合电子科技大学的研究团队发表最新综述,阐述了柔性脑电子传感器(FBES)如何通过材料创新与结构优化,突破传统刚性传感器的局限,为脑机接口在脑疾病的无创监测与精准治疗领域的应用开辟了新路径。

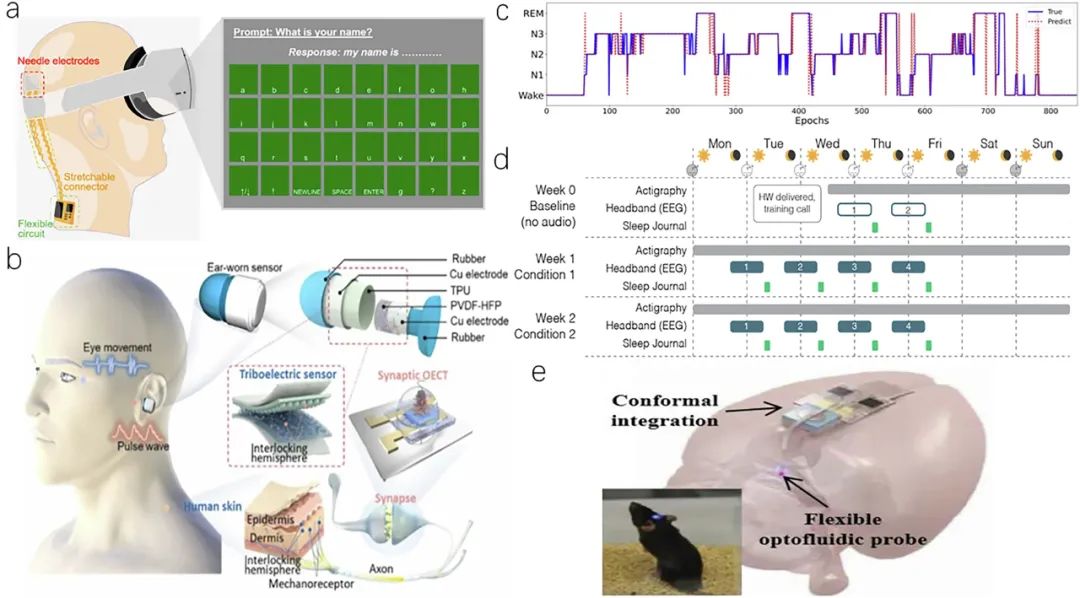

大脑中传感分类、信号采集结构及类型的功能脑电信号(FBES)概述 @nature

可穿戴脑机接口的研究现状

传统脑监测设备如数字放射成像、CT、MRI等虽能诊断脑肿瘤等疾病,但体积庞大,便携式微监测设备因此成为研究热点,如小型智能移动CT机器人。脑机接口辅助疾病诊断方面,便携式设备可连续监测脑神经元、神经活动和脑血管功能,运动想象是脑机接口应用的主要治疗范式。

入耳传感器因可隐蔽监测脑活动成为可行策略,Wei等人的耳戴式摩擦电传感器可连续监测面部表情,Xue等人基于入耳生物电子的视听脑机接口系统通过电热驱动在耳道螺旋展开,离线分类准确率达95%,Gert等人研究的入耳集成电化学和电生理传感器阵列可监测乳酸浓度和脑状态。

可穿戴脑机接口在健康管理中也展现出潜在应用价值,如睡眠监测。传统睡眠监测局限于医院场景,而便携式系统克服了这一限制,Liu等人的可穿戴家庭失眠管理系统利用身体运动记录器定性评估失眠及治疗效果,Bressler等人的多夜随机对照交叉试验显示,可穿戴神经调控设备能作为药物治疗替代方案,将睡眠时长延长约30%。未来其应用界面还将向术后监测、健康数据收集等方向扩展。

在辅助疾病持续治疗方面,便携式脑机接口为言语或行动困难者如闭锁综合征或肌萎缩侧索硬化(渐冻症)患者提供了沟通方式,如KaongoenN.开发的可穿戴耳EEG采集工具性能与头皮EEG无显著差异,Stephanie P.Lacour的柔性电极阵列成功用于皮层活动监测,为微创皮层手术和神经疾病治疗提供了新思路。

当前柔性脑电子传感器在可穿戴脑机接口中也面临着诸多挑战,包括与皮肤耦合性差、脑贴片抗干扰能力有限、复合柔性材料连续工作稳定性不足以及信号经头骨衰减等问题。例如,头骨和头皮组织电导率差异显著,电信号衰减可达80-90%,其中低频信号如Delta和Theta波衰减最为明显;超声信号穿透头骨时,高频(>1MHz)能量损失达70%,低频(<1MHz)虽穿透性强但成像分辨率低。

可穿戴脑机接口在诊断、健康管理和治疗中的应用 @nature

脑信号采集的类型

大脑生命体征信息作为脑疾病诊断基础,具有强干扰、混沌和随机性,主要包括颅内压、神经递质、脑电图、眼电信号和脑氧饱和度等。

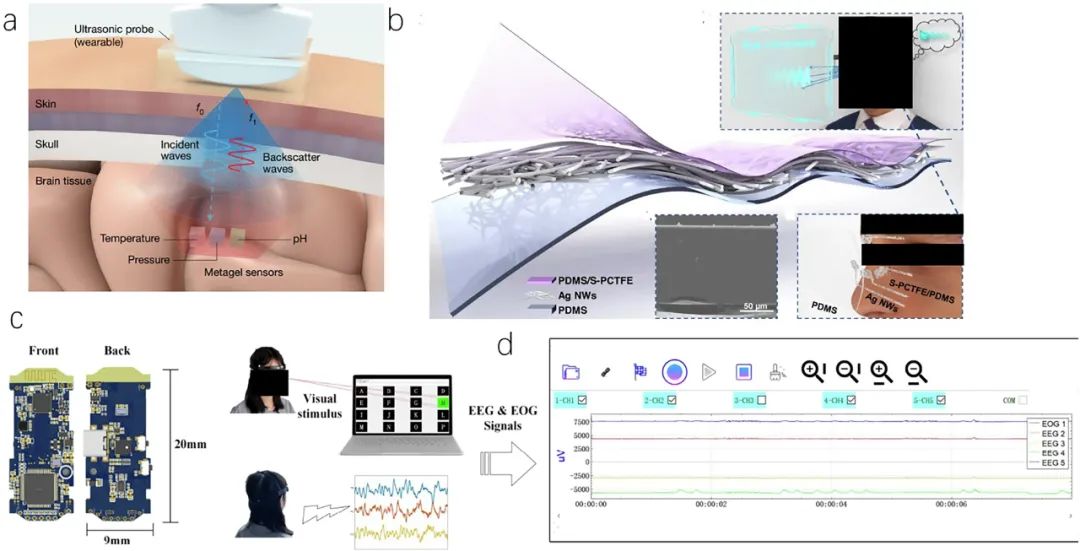

颅内压异常会影响脑血流,连续监测是挑战,目前需植入传感器,Zang提出的超声超复合凝胶传感器经数值模拟和动物实验显示对入射超声波反射性高。

神经递质是在大脑神经元之间传递信息的化学物质,如乙酰胆碱、单胺类物质和神经肽。神经递质作为抑郁症等疾病的诊断标志物,其基于化学信息的特性使FBES采集时误判概率增加,Chen等人的化学介导人工神经元可接收、释放和监测多巴胺,Anne m. Andrews团队的植入式受体场效应晶体管神经探针使5-HT检测限达飞摩尔级。但化学监测的生物相容性和探针稳定性仍需要关注。

脑电图(EEG)是常见脑信号,强度低、频率范围低于 50Hz。为了克服空间分辨率低和信号衰减严重的问题,研究人员开发出基于可穿戴EEG放大器的高信噪比的混合脑机接口、结合EEG和脑磁图的混合脑机接口系统等,可避免头骨缺陷导致的信号衰减和失真;但EEG仍面临信号处理方法优化等挑战。

眼电信号(EOG)频率高、强度大,易被传感器捕捉。眼球运动追踪为分析视觉注意力和思维提供了工具和基础。Shi提出了一种静电传感界面用于主动眼动追踪系统,能够以5度的角分辨率实现精确的眼电信号检测。不过,单一脑信号检测已不能满足临床需求,结合多种重要信号(如脑氧饱和度、光电融合等)可提升混合脑机接口系统性能。

脑信号采集 @nature

FBES传感机制和特性

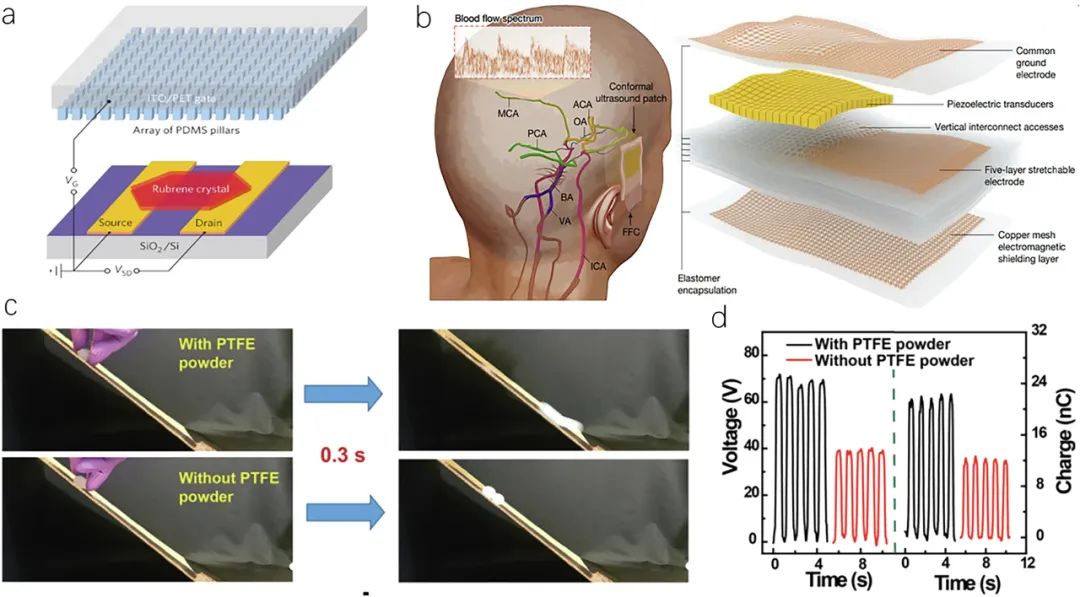

柔性脑电子传感器(FBES)的传感机制主要包括压阻式、电容式和压电式。压阻式根据半导体材料在受到压力时内部导电性能的变化率来检测信号,传输机制包括能带结构变化、渗流理论等,如PDMS/MWCNTs复合材料灵敏度可达0.183%/°C。电容式由介电层和柔性电极层组成,Bao等人对介电层进行微结构处理后,金字塔形表面微结构的电容式FBES灵敏度提高约30倍,2024年Moon等人的PDMS基ECoG电极阵列证明了其可长期体内植入的可靠性。

压电式通过晶体在机械应力作用下极化产生电荷,这种能量转换过程无需外部电源即可实现。压电式 FBES 响应速度快、灵敏度高,适用于连续信号监测。然而,由无机材料制成的柔性传感器的拉伸性较弱,而由有机材料制成的柔性传感器则存在结构不稳定的问题。为了克服这两种类型传感器的缺点,Chen报道开发了基于纳米纤维和ZnO纳米线复合材料的FBES拉伸比达30%,弯曲角度达150°,但多数柔性压电压力传感器在静态压力测量方面仍存在困难。

FBES的传感机制与特性测试 @nature

FBES材料与结构

柔性基底材料、导电传感器和柔性电极是柔性脑电子传感器(FBES)的重要组成部分。聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是抗疲劳基底的理想材料,聚酰亚胺(PI)可耐受高低温,Sahay等人发现PI基底上的镍-铌氧化物纳米层是FBES电极的潜在材料,多层聚酰亚胺探针植入小鼠顶叶皮层180天后,信号依然稳定且电极材料无分层降解。

聚二甲基硅氧烷(PDMS)本身不导电,掺杂填料后可获得理想导电性,且与皮肤耦合性好,Zheng等人用PDMS分别与炭黑和一维碳纳米管混合制备的FBES性能优异,Yang等人的PDMS/MWCNTs复合材料具有负温度电阻系数,其柔性表面电极贴附皮肤监测电信号时,3周内信噪比保持稳定。

结构优化对FBES的灵敏度、响应时间等性能至关重要,分层结构在FBES中较为常见,Li提出的快速气体发泡策略开发的层间可调MXene气凝胶,在压力下可产生足够大的电子通道,其灵敏度高达1799.5kPa⁻¹,响应时间仅11毫秒。

电极微结构优化如褶皱、多孔等设计可提高柔性传感器灵敏度,Ma等人的高灵敏度压力FBES采用涂覆AgNWs的柔性基底作顶/底电极材料,微阵列结构确保了高灵敏度;仿生结构设计模仿自然生物体结构特性,如Sun等人的1024像素柔性光传感器利用碳纳米管和钙钛矿量子点复合材料,展现出优异的神经形态视觉系统应用潜力。

不同类型的FBES材料选择与结构 @nature

随着材料科学和电子学的交叉发展,柔性脑电子传感器(FBES)在可穿戴脑机接口领域取得了显著进展,但其成功应用仍依赖于理想FBES的制备。当前FBES面临的头骨信号屏蔽衰减、人工材料与人体生物相容性等挑战,阻碍了可穿戴脑机接口设备的临床扩展。

未来研究将围绕个性化诊断与治疗、低功耗运行、机器学习辅助、多模态信息融合以及生物安全兼容的材料创新等方向展开,例如通过开发集成系统级芯片(SOC)降低功耗,利用深度学习算法提升脑信号分析精度,结合电、声、磁、光等多模态成像技术突破信号衰减瓶颈,这些努力将推动基于柔性脑电子传感器的可穿戴脑机接口技术在脑疾病诊断、治疗和康复中的广泛应用,为神经医学的发展开辟新路径。

*本文主要基于7月2日发表于《npj Biomedical Innovations》的《柔性脑电子传感器推动可穿戴脑机接口发展》(Flexible brain electronic sensors advance wearable brain-computer interface)一文,图片来自网络侵删。首图由AI生成。如需了解原文详情,可通过下方链接或扫描底部二维码加入“脑机接口”知识星球获取相关资料。

参考:

https://doi.org/10.1038/s44385-025-00029-7