在智能化浪潮深度渗透的当下,具身智能传感器作为连接物理世界与智能系统的关键纽带,正凭借其对环境交互与动态感知的独特优势引发技术革新。这类传感器以“身体化智能”为核心,通过模拟生物感知机制实现多模态信息融合,其发展贯穿分类体系的精细化构建、技术路径的多元探索及产业格局的生态重塑。

从仿生感知到智能融合,从技术原理突破到应用场景落地,具身智能传感器的分类逻辑如何适配不同需求?技术演进存在哪些差异化路线?产业竞争又呈现怎样的市场格局?这些问题不仅关乎传感器技术的前沿走向,更将深度影响具身智能领域的发展轨迹。

具身智能传感器的分类

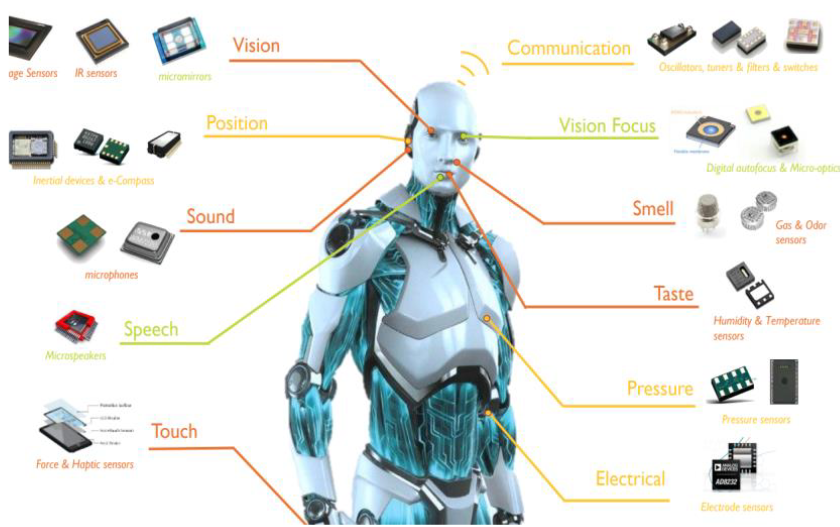

具身智能的核心在于智能体通过与物理世界进行具身化交互来学习和进化。作为智能体与环境互通的“感官神经”,传感器系统的设计直接决定了机器感知物理世界的深度与精度。

按感知目的与信息类型,可将具身智能传感器类型分为“内部状态感知传感器”与“外部环境感知传感器”两大类:

1.内部状态感知传感器(Proprioception -“感知自我”)

· 功能:感知机器人自身肢体、关节的位置、速度、加速度、姿态以及内部状态(如电机负载、温度)。

· 核心类型:

①位置/角度传感器:编码器(绝对式、增量式)、电位器、旋转变压器。部署于关节处,提供精确的关节角度反馈。

②速度/加速度传感器:测速发电机(关节速度)、加速度计(机体或肢体的线加速度)。

③姿态/方向传感器:惯性测量单元(IMU-融合加速度计、陀螺仪、磁力计),提供机体在三维空间中的姿态(俯仰、横滚、偏航)、角速度及方向。

④力/力矩传感器:关节扭矩传感器、六维力/力矩传感器(常部署于手腕或脚踝)。直接测量关节输出扭矩或末端与环境交互的力/力矩,对柔顺控制、安全交互至关重要。

⑤电流传感器:监测电机驱动电流,间接估算关节输出扭矩和负载状态。

⑥温度传感器:监测电机、驱动器、控制器、电池等关键部位温度,防止过热损坏。

2.外部环境感知传感器 (Exteroception -“感知世界”)

· 功能:感知机器人周围环境的几何结构、物体属性、动态变化以及特定信号(如声音、指令)。

· 核心类型:

①视觉传感器:

②触觉传感器:模仿人类皮肤触觉,感知接触、压力分布、纹理、滑动、振动、温度等。

- 子类型:压阻式、压电式、电容式、光学式、磁场式、热电式(温度)等。

- 形态:电子皮肤(覆盖大面积曲面)、指尖触觉传感器(高密度、高灵敏度)。

③听觉传感器:麦克风阵列,用于语音识别、声源定位、环境声音感知(如异常声响)。

④距离/接近传感器:红外接近传感器、超声波传感器、短距激光测距传感器,用于近距离避障、防碰撞。

⑤环境传感器:温湿度传感器、气压计、气体传感器等,感知环境物理化学状态。

具身智能传感器类别示例。图片来源:YOLE,华西证券研究所

总之,具身智能传感器通过“内部状态感知”与“外部环境感知”两大体系类别,构建了智能体与物理世界的交互桥梁。内部传感器以高精度测量支撑机器人本体控制,外部传感器则通过多模态感知(视觉、触觉、听觉等)赋予环境理解能力。

关键传感器的技术路径

具身智能传感器的技术路径丰富多样,不同类型的传感器在各自领域发挥着关键作用,且技术不断发展演进。在本文中,我们将聚焦“视觉、听觉以及力/力矩传感器”这三个具体子类传感器的技术路径。

1.视觉传感器:多技术路径齐头并进,创新技术持续迭代

①视觉传感器聚焦3D机器视觉技术

视觉传感器的核心范畴为机器视觉,其技术体系可划分为3D视觉感知与2D视觉成像两大类型。相较于2D成像技术,3D视觉感知技术在应用场景上更具广泛性。以人形机器人领域为例,3D视觉感知技术能够帮助机器人精准获取外部环境信息,有效降低感知误差,使其快速响应并执行各类动作指令。

②DVS相机:生物仿生成像机制的差异化突破

DVS(动态视觉传感器)与传统图像传感器的技术原理截然不同,其设计灵感源自生物视觉系统,具备独特的事件驱动成像机制。DVS的像素阵列采用并行架构,各像素单元的事件触发相互独立,同一时刻仅部分像素单元因事件发生而传输数据。受技术发展阶段限制,当前DVS传感器仍处于产业化初期,加之像素单元结构复杂,其像素阵列规模显著小于传统图像传感器。

③技术路线多元化:硬件与算法的协同策略

以人形机器人为例,不同厂商在视觉方案的技术选型上呈现差异化路径:

a.方案组合:主流方案以结构光、双目/多目RGB相机、TOF(飞行时间)技术的融合应用为主;

b.技术倾向:算法能力较强的厂商倾向采用轻量化传感器配置,而算法积累较弱的厂商则依赖高性能硬件支撑;

c.国内趋势:国内厂商普遍通过多传感器融合技术实现环境感知,以提升复杂场景下的感知可靠性。

国内外各人形机器人企业的视觉方案。资料来源:华西证券研究所,人形机器人洞察研究

2.听觉传感器:以麦克风为主流技术方案

在现代智能设备感知外界声音的技术体系中,听觉传感器发挥着至关重要的作用,而麦克风则是构建听觉传感器的核心技术载体。从基础语音采集到复杂的音频信号处理,麦克风的性能直接影响着整个听觉系统的功能实现。

①机器人听觉:麦克风阵列的深度应用

机器人听觉系统的构建,核心依托于麦克风阵列技术。这一系统承担着两大关键功能:自动语音识别(ASR)与声源定位。自动语音识别能够将采集到的语音信号转换为计算机可处理的文本信息,使机器人“听懂”人类语言;声源定位则是从接收到的声音信号中,通过复杂的算法运算,精准提取目标声源的位置信息,赋予机器人“听声辨位”的能力。

在声源定位技术中,麦克风阵列凭借其独特优势成为不二之选。目前,MEMS(微机电系统)麦克风正凭借体积小、功耗低、成本可控且易于集成等特点,逐步占据市场主流地位。例如,在服务型机器人领域,搭载MEMS麦克风阵列的机器人能够在嘈杂的商场环境中,快速定位呼唤自己的用户位置,并作出相应反应;工业巡检机器人借助MEMS麦克风阵列,可精准识别设备运行时的异常声响来源,实现故障预警。

MEMS声学传感器结构。图片来源:CSDN,华西证券研究所

②麦克风阵列:性能优势与应用特点

相较于单一麦克风传感器,麦克风阵列在声音信号采集与处理方面展现出强大优势。它通过将多个麦克风按照特定拓扑结构分布于三维空间,构建起一个全方位的声音感知网络。这种布局大幅提升了系统对空间中不同方向、方位声音信号的立体感知能力,不仅能够捕捉到更丰富的声音细节,还能有效抑制环境噪声干扰,获取高质量的音频信号。

在实际应用中,麦克风阵列的麦克风数量配置有着明确规律。通常情况下,其麦克风数量超过2个,以满足基本的信号采集与处理需求。而面向消费级市场的麦克风阵列,考虑到成本、设备体积及性能平衡等因素,麦克风数量一般控制在8个以内。例如,智能音箱中的麦克风阵列通常采用4-6个麦克风,既能实现远距离语音唤醒、精准的语音交互,又不会大幅增加产品成本与体积;车载语音交互系统中的麦克风阵列,也多采用类似的配置,确保在车内复杂声学环境下,准确识别驾驶员及乘客的语音指令。

随着技术的不断发展,麦克风阵列在算法优化、与其他传感器融合等方面持续取得突破。未来,它将具身智能领域发挥更大作用,为智能体的听觉感知能力带来质的飞跃。

几种麦克风阵列示例。图片来源:CSDN,华西证券研究所

3.力/力矩传感器:向六维力传感器方向演进

力/力矩传感器作为关键部件,其技术路径正逐步向六维力传感器方向演进,这一趋势蕴含着多方面的必然因素与深远影响。

①应用需求层面

具身智能旨在让机器人能够在复杂多变的真实环境中,如人类一般灵活且精准地感知与交互。以人形机器人为例,在执行任务时,无论是手部对物体的精细操作,像抓取易碎物品、进行精密装配,还是足部在行走过程中对不同地形的适应性调整,维持身体平衡与稳定步态,都需要极为精确且全面的力觉信息反馈。而六维力传感器能够同时测量三个正交力和三个正扭矩,为机器人提供最为全面精准的力觉数据,是解决这些复杂任务的关键技术手段。

例如,在特斯拉人形机器人Optimus的家务操作展示视频中,它在进行扔垃圾、搅拌食物、打开橱柜等动作时,手腕部位的六维力传感器能够实时感知微小的力变化,从而精准控制力度,避免损坏物品或操作失误;脚踝处的六维力传感器则助力其在不平整的地面上稳定行走,及时调整机体平衡。这种全面且精准的力感知能力,对于提升具身智能机器人的操作精细化程度与环境适应能力至关重要,是一维、三维力传感器所无法比拟的,使得六维力传感器成为具身智能发展中满足复杂任务需求的必然选择。

一维、三维和六维力传感器示例。图片来源:海伯森技术,恒泰证券研究所

②技术发展趋势

六维力传感器领域正处于快速革新阶段。材料创新方面,新一代传感器突破传统应变片技术,采用钛合金、碳纤维等轻量化高强度材料,显著提升了传感器的抗过载能力,使其能够在更恶劣的工作环境下稳定运行;同时,金属3D打印工艺的应用实现了复杂结构的一体化成型,优化了传感器的内部结构设计,有助于提升其性能表现。在微型化工艺上,MEMS技术的引入取得了重大突破,使微型六维力传感器的体积大幅缩小,甚至降至0.5cm³以下,这对于空间有限的具身智能机器人来说意义非凡,能够在不占用过多空间的前提下,为机器人的各个关节和部位配备多个传感器,实现更密集的力感知布局,提升机器人整体的感知精度与灵活性。

智能化发展趋势同样引人注目,深度学习算法的深度融合,赋予了六维力传感器自校准与环境补偿能力,不仅动态响应速度提升至微秒级,能够快速捕捉力的瞬间变化,而且测量精度也突破至0.1% FS,极大地提高了力测量的准确性与稳定性。此外,多模态融合技术,如将六维力传感器与视觉、惯性传感器协同工作,实现力-位协同控制,在精密装配等任务中,误差补偿率提升了30%,进一步拓展了六维力传感器在具身智能系统中的应用效能,推动了具身智能技术向更高水平发展。

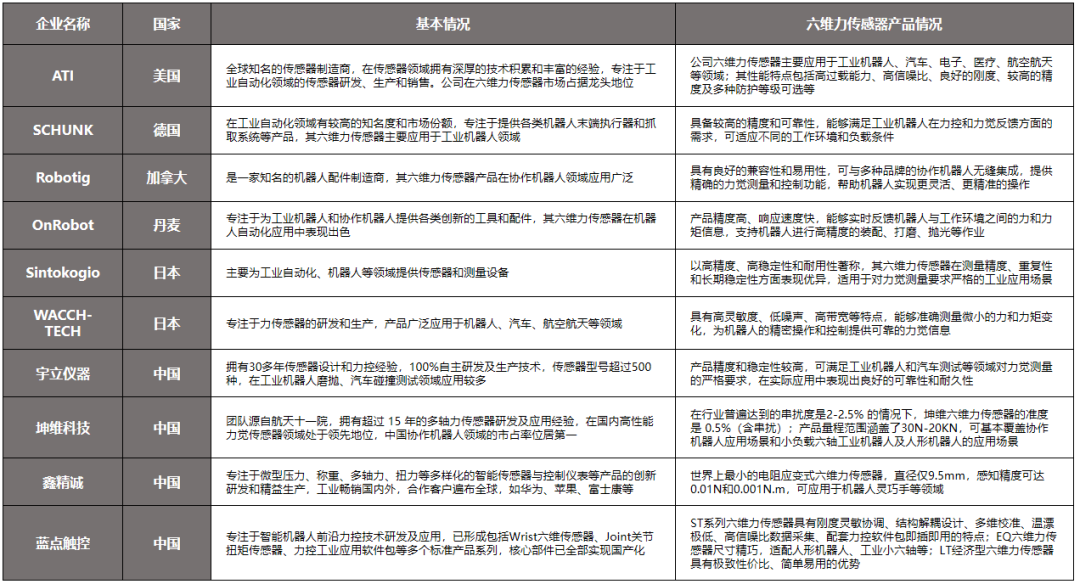

六维力传感器国内外领先企业及产品情况。信息来源:公司网站,恒泰证券研究所

未来,随着材料科学、微电子技术、人工智能算法等多学科的交叉融合发展,具身智能传感器将朝着更高精度、更小型化、更低功耗、更强抗干扰能力以及更优多传感器融合性能的方向持续迈进。

市场格局

智能传感器市场呈现”全球稳步扩容、中国高速领跑”的发展格局。从中商产业研究院数据来看:

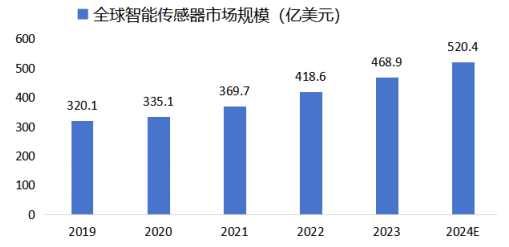

全球市场:全球传感器市场展现出强劲的增长韧性。2023年,其规模攀升至468.9亿美元,回顾2019 - 2023年这一周期,尽管期间面临宏观经济波动、供应链挑战等多重因素影响,市场仍以10.01%的年均复合增长率稳步扩张。在2024 年,市场延续增长态势,规模进一步提升至520.4亿美元,在工业自动化加速渗透、机器人产业蓬勃发展等需求驱动下,持续释放增长活力,彰显出该领域广阔的发展前景与强劲的市场韧性。

全球智能传感器市场规模。图表来源:中商产业研究院,东兴证券研究所

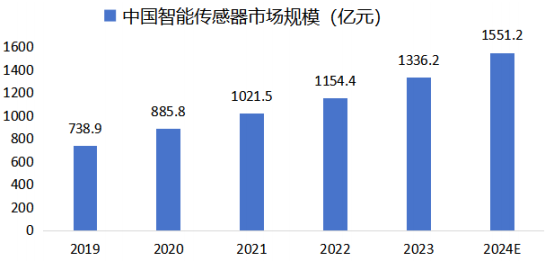

中国市场:中国,作为全球最大的电子市场之一,在传感器领域正释放出巨大的发展能量。2023年,中国传感器市场规模已达到1336.2亿元人民币,这一成绩的背后,是近五年间年均复合增长率高达15.96%的迅猛增长态势。与全球市场10.01%的年均复合增长率相比,中国传感器市场增速显著更高,展现出中国传感器市场蓬勃的发展活力。

中国传感器市场的高增速并非偶然。一方面,本土智能传感器产业需求旺盛,在工业4.0的大背景下,制造业智能化转型加速,工业机器人、自动化生产线等对高精度、高可靠性的传感器需求持续攀升;对环境感知、人体感应等各类传感器的需求也在不断增加。另一方面,技术迭代与应用拓展为市场增长提供了强劲动力。国内科研机构和企业不断加大研发投入,在MEMS传感器等前沿技术领域取得了诸多突破,使得传感器的性能不断提升、成本不断降低,进而拓展了更多的应用场景。

在2024年,随着技术的持续进步、应用场景的进一步丰富,以及国内产业政策对传感器行业的持续支持,中国传感器市场规模或突破1551.2亿元人民币。从全球市场到中国市场,无论是当前的增长态势,还是未来的发展预测,都清晰地指向智能传感器行业长期增长的确定性。这不仅意味着具身智能传感器行业自身拥有广阔的发展前景,还将为其上下游产业,如半导体制造、系统集成等带来新的发展机遇,推动整个产业链的协同发展,在全球科技产业变革中发挥更为重要的作用。

中国智能传感器市场规模。图表来源:中商产业研究院,东兴证券研究所

尽管中国企业在具身智能传感器领域发展迅速,但与国际领先企业相比,在技术积累、品牌影响力等方面仍存在一定差距。不过,随着国内对传感器技术研发投入的持续增加,以及本土应用场景的不断丰富,国内企业有望在技术创新、产品性能提升等方面实现突破,逐步缩小与国际企业的差距,势必在全球具身智能传感器市场格局中占据更重要的位置,推动产业向更高水平发展。