点击上方蓝色字,关注我们

随着全球气候偏离历史常态,物种越来越频繁的暴露于超出其生理耐受范围的条件下,这迫使物种需要寻找适宜栖息地或适应变化的环境以避免种群崩溃。

因此,理解并量化物种的局部适应性以及气候变化驱动的脆弱性至关重要,这不仅有助于理解物种如何在气候变化中生存,还对于将来制定合理的保护策略至关重要。

近日,中国科学院动物研究所李明团队联合四川大学和安徽大学团队,通过对藏酋猴所有分布区种群的大范围采样,利用种群基因组和景观基因组开展研究,阐明并预测了藏酋猴对气候变化的适应能力。研究结果以Integrating Population Genomics and Environmental Data to Predict Adaptation to Climate Change in Post-bottleneck Tibetan Macaques为题将于北京时间2025年7月10日发表在Science Advances杂志上。

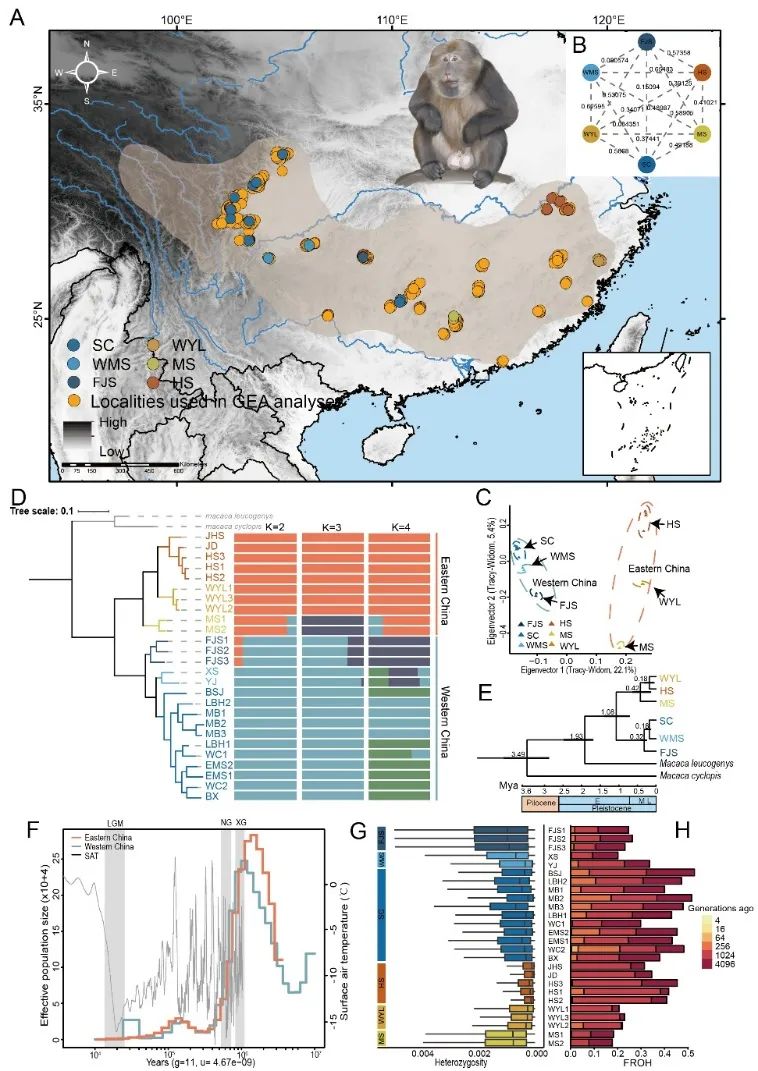

研究结果表明,藏酋猴分为中国东部和中国西部两个遗传群体,其中黄山种群的遗传多样性最低、近交较高,这可能会降低该种群对环境波动的适应能力。

进一步发现东部种群中高度有害突变较西部种群有所降低,但中等有害突变较高,从而推测东部群体可能主要受到了遗传漂变和纯化选择共同作用的影响;尽管纯化选择可能降低高度有害突变位点的频率,但部分中等有害突变位点会随机漂变至高频而导致纯化选择失效。因此,本研究认为中等有害突变位点的随机固定会对未来气候变化的适应性造成长期损害。

图1- 藏酋猴种群的地理分布及其基因组景观

最后基于物种的种内变异对未来气候变化下的生态和基因组脆弱性进行评估和预测,表明温度波动是藏酋猴栖息地选择重要的环境影响因子;东部种群尤其是黄山种群在未来具有较高的遗传偏移量。综合黄山种群具有较高的近亲繁殖水平、较低的遗传多样性以及较高的生态和基因组脆弱性,因而该种群在未来可能面临着较高的气候变化风险。

图2- 在2050年SSP 1-2.6情景和2090年SSP 5-8.5情景下,对未来气候变化的遗传偏移量预测

李明,博士,二级研究员,中国科学院动物研究所、动物多样性保护与有害动物防控全国重点实验室灵长类生态学研究组组长,博士生导师。现兼任中国生态学学会常务理事、动物生态专业委员会主任委员,中国动物学会灵长类分会理事,北京生物多样性科学研究会副理事长,IUCN灵长类专家组成员,中国野生动物保护协会野生动物园专业委员会副主任,Zoological Research等期刊编委。主要从事非人灵长类的保护生物学、进化生物学等方面的研究工作。主持国家自然基金重点、国际合作和面上项目,科技部重点研发项目课题,中国科学院先导项目子课题等,已在Nature Genetics、Nature Communications、Science Advances、Molecular Biology and Evolution、Global Chang Biology等SCI期刊发表论文150多篇。

滕扬,中国科学院动物研究所博士研究生,主要从事保护基因组学、气候变化下物种的适应潜力等方面研究。