“请注意观察来往车辆,安全通行。”

“红灯停,绿灯行,翻护栏,损形象。”

……

夏日的成都街头,车水马龙。在繁忙的路口,一台散发着银白色金属光泽、名为“通天晓”的机器人,正全神贯注地“站岗”。它目光如炬,紧盯着来往行人和信号灯。当红灯亮起,有行人试图抢行,“通天晓”会迅速抬起手臂做出标准禁止手势,同时发出清晰洪亮的语音提示。绿灯通行时,它又能娴熟地挥动双臂引导人流。

这不是科幻电影,而是成都阿加犀智能科技有限公司(简称“阿加犀”)的具身智能机器人“通天晓”在成都真实街头的首次协助“执勤”的场景。这场看似寻常的交通劝导,背后是这家成都本土科创企业让机器人拥有“本地大脑”的雄心,更是成都人工智能产业如火如荼发展的生动缩影。

✦ +

+

街头协助交警

机器人“本地大脑”秒级响应

让机器人走出实验室,站上复杂真实的街头,对“通天晓”是一场严苛的大考。相较于家庭或工厂,人流密集、车流不息的街头环境高度动态和不可控,对机器人的实时响应、安全性和环境适应能力提出了极限挑战。

“毫秒级的感知-决策-执行闭环能力至关重要。”近日接受记者采访时,阿加犀首席运营官史硕道出关键。当前许多智能设备依赖云端计算,存在成本高、网络延迟致命、数据隐私泄露三大痛点,“终端设备本质上缺乏‘灵魂’,其‘大脑’依附于云端。”

“让每个智能终端拥有本地大脑”,是阿加犀创始团队笃定的方向。这需要攻克一个核心难题:如何让原本依赖云端强大算力的AI模型,高效运行在小小的终端芯片上?

史硕告诉记者,阿加犀通过自主研发的以AidLux为代表的一系列AI工具链产品,率先实现了AI模型在终端侧的高效部署。正是这项技术,支撑了“通天晓”在成都街头的纯端侧运行——无需依赖云端,仅凭本地“大脑”就能完成自然语音交互、复杂视觉环境理解和实时运动控制,实现了边缘智能与瞬时响应的协同。

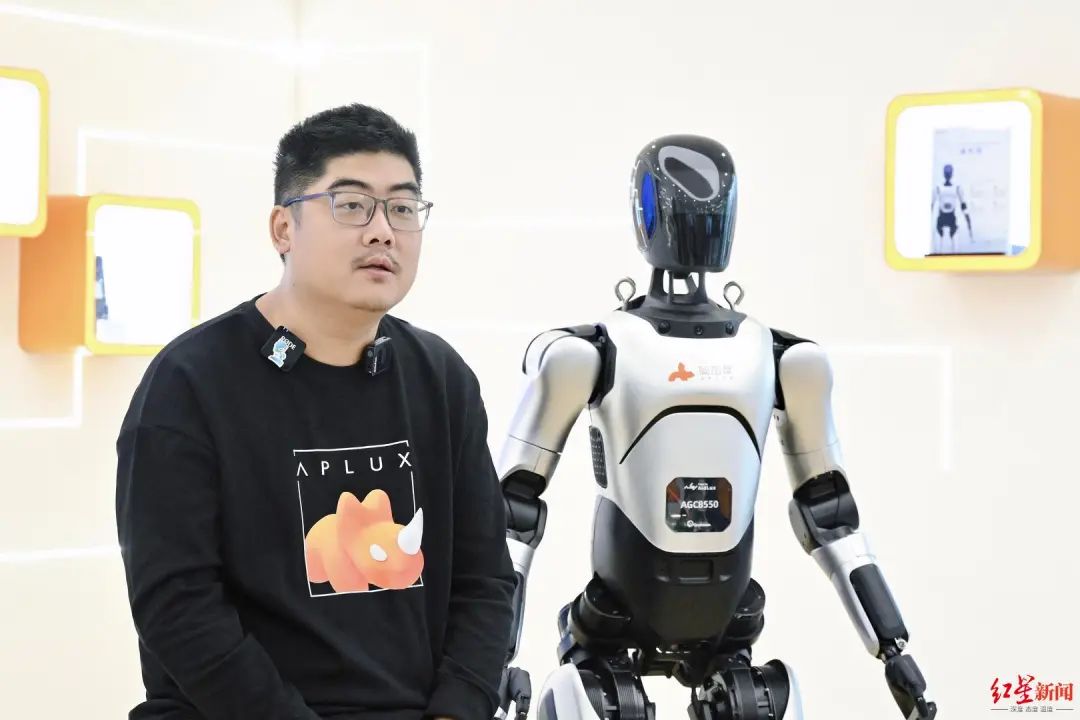

▲史硕

这场成都街头的“实战”,为“通天晓”提供了绝佳的技术验证场景,也为后续迭代积累了宝贵数据。

史硕强调,“机器人技术必须通过真实场景的应用才能持续优化和迭代。”

✦ +

+

扎根蓉城

创业沃土“天时地利人和”

✦ +

+

未来已来

“成都造”机器人加速赋能千行百业

史硕表示,经过多年积累,公司已实现从芯片级算力优化到机器人“大脑-小脑”协同控制,从多模态交互算法到场景化部署方案的全栈技术突破。