加入高工人形机器人行业群,加微信:17811613845,出示名片,仅限人形机器人及具身智能产业链相关企业

8月6日,傅利叶正式发布其第三代人形机器人GR-3。相较前两代产品,GR-3在外观设计、交互系统等多个维度进行了重构,试图在保留基础功能的同时,重新定义人形机器人在“交互陪伴”等非工程场景中的角色。

傅利叶将GR-3定位为“Care-bot”(关怀型机器人),强调“功能+陪伴”的双重属性。与行业主流聚焦动态性能、工程参数的趋势不同,GR-3更侧重构建“有温度的交互体验”以及与用户之间的情感信任关系。

“情感存在感”与“人机互动体验”成为傅利叶新一代人形机器人设计的关键词。这一定位背后,既是技术选型上的主动取舍,也映射出人形机器人行业在落地选择上的路径分化。

傅利叶创始人兼CEO顾捷在发布会上反复强调:“未来的人形机器人不会只是工具,而是身边的伙伴。”成为人类伙伴的人形机器人,还有多远?

从”工程感“转向”亲和力“,GR-3的人形新范式

GR-3在外观上的转变,是其相较前两代产品最显著的区别。

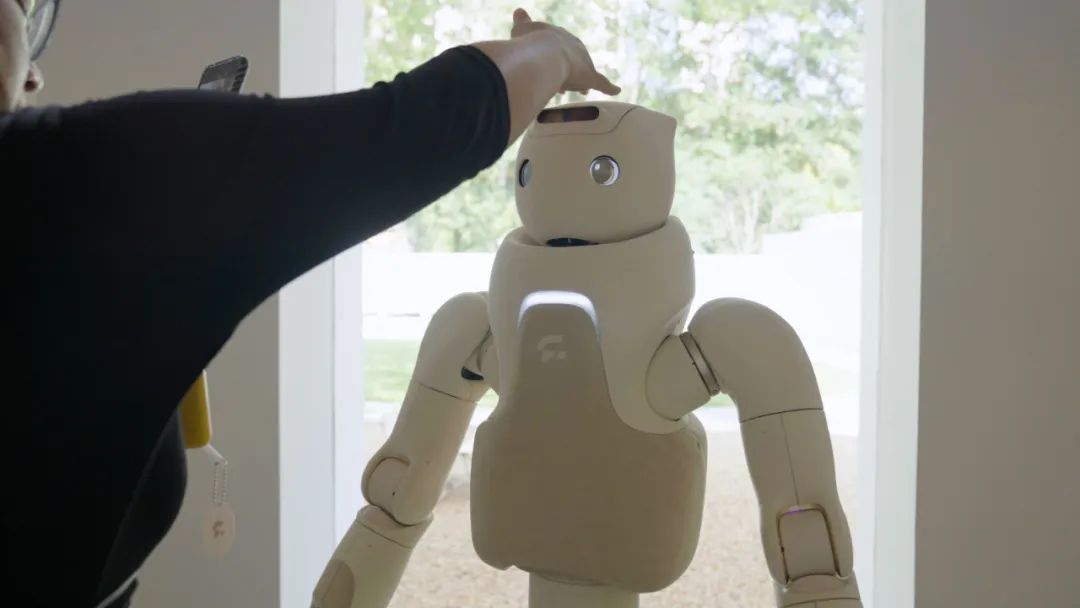

GR-1和GR-2延续的是工程型人形机器人的设计路径,整体构型硬朗,线条分明,金属质感强烈,风格上更接近特斯拉Optimus等偏工业导向的产品。而GR-3在设计理念上则明显转向“亲和”“安全”“可接近”,整体形态更贴近公共服务与陪伴型机器人形象。

整机采用莫兰迪配色与软质包覆材料,结构外层使用“固特棉GFOAM”填充,强调其“可触摸”的特点,配合165cm身高、71kg体重与圆润比例设计,意图在外观层面削弱人形机器人带来的压迫感,提升其在康养、导览等公共场景中的接受度。

傅利叶方面表示,这种从“可执行”到“可亲近”的设计取向,是出于对人形机器人未来应用场景变化的主动响应。

GR-3配备了全新的多模态交互系统,融合视觉、听觉与触觉三类感知能力,并引入“快思考/慢思考”的双路径响应机制:

整机共布设31个触觉传感器,配合四麦克风阵列与结构光+RGB摄像头模组,可实时感知用户位置与动作,在视觉注视、声音定位与触觉反馈之间实现动态调度。

在面对触碰、呼唤等即时性指令时,机器人会优先做出本能反应,如转头、眨眼、轻晃脑袋;而当同一类交互反复出现,或用户提出复杂语义问题时,则启动大模型推理引擎,进行上下文理解与场景适配,生成更自然的反馈。

此外,GR-3支持“NPC模式”,即在待机状态下仍保留眼神移动、小动作调整等非任务性行为,从而向用户持续传达“它在观察”“它在思考”的存在感,缓解用户在无明确指令时的不确定情绪。

与前代产品相比,GR-3在设计层面更强调机器人如何“融入”人类日常,而非突兀出现、暗藏威胁的工业品。其目标不再是单纯展现操作能力,而是通过可感知的交互意图与拟人表达,逐步降低用户对陌生技术的排斥感,重塑人机之间的亲近感。

当然,作为具身智能平台,GR-3依然保有完整的运动执行能力。整机配置55个自由度,搭载傅利叶自研一体化执行器与12自由度灵巧手,支持标准行走、直腿步态、弯腰、下蹲、碎步小跑等多种动作表达,并可在低电量状态下切换至“疲惫步态”等节能模式,适应多种空间与任务情境。

其底层控制系统采用“原子化技能”构建方式,将复杂动作流程拆解为最小单元,根据场景进行组合与调用,从而让整机动作更自然、流畅,具备动态编排与迭代能力。

能源系统方面,GR-3采用双电池热插拔架构,支持在运行过程中进行电池更换与无缝切换,单次续航约为3小时。傅利叶表示,该方案通过动态能源管理,有效控制了电弧风险与电流冲击,提升了系统的稳定性与高频使用下的续航能力,适配导览、康复、陪伴等中长时运行场景。

这种设计路径也使GR-3在人形机器人发展谱系中呈现出独特走向。相较美国企业更强调动态性能与操作能力的路径,GR-3延续的是更接近日本人形机器人长期以来的发展传统:以辅助、陪护、交互为核心目标,强调产品在社会系统中“如何被接受”,而非“如何被部署”。

从2000年代开始,日本的Asimo、Pepper、PALRO、HANAMOFLOR等机器人产品,几乎无一例外都以圆润可爱的形象出现,在功能上主打陪伴、康养与辅助任务。傅利叶显然也从这一路线中吸取了部分经验,并试图在中国人口结构变化的背景下寻找落地可能——当前中国65岁以上人口占比已超15%,养老服务与康养场景成为具身智能落地的现实方向之一。

(日本Asimo人形机器人)

GR-3是否能作为“关怀型”机器人最终落地,还需市场与时间的验证。但可以肯定的是,在“机器人是工具,还是伙伴”的落地分歧仍未解决的当下,GR-3为中国人形机器人又增添了新的可能性。

老将的新赌注

相比于人形赛道中一众创业公司而言,傅利叶已称得上是一位“老将”。

成立于2015年的傅利叶,最初深耕康复机器人领域,产品线覆盖下肢外骨骼、上肢康复机器人、步态训练系统等。其产品已进入全球3000多家医院与机构,落地300个智能康复港,是国内康复机器人实现规模化应用的代表性企业之一。

其通用人形机器人的布局始于2023年,首次发布GR-1后,又相继推出GR-2以及开源项目Fourier N1。截至2025年一季度,傅利叶机器人全线产品累计交付量突破1万台;全年交付目标为数千台,其中人形机器人计划出货约300台。

在业务结构上,傅利叶采取“康复业务+通用机器人”双轨并进的策略。康复线带来稳定现金流与真实场景,通用机器人则承载其向具身智能平台转型的中长期目标。凭借成熟的工程交付能力与既有业务支撑,它在资本市场获得持续关注。

2025年初,傅利叶完成E轮融资,金额接近8亿元;8月,润阳科技公告称完成对其E3轮投资,金额不超过3亿元,披露其投前估值为80亿元。从估值来看,傅利叶位列智元、宇树之后,属于第二梯队。

7月中旬,傅利叶完成股改,更名为“上海傅利叶智能科技股份有限公司”。这个动作背后的意图,耐人寻味。

从GR-3的战略转向来看,傅利叶没有选择目前人形赛道最喧哗的道路。它不强调操作能力,也不押注工业场景,而是将人形机器人拉回一个他们最熟悉的战场——康养、辅助、陪伴。

这样的战略路径是否更务实,还是在避开硬仗?傅利叶的战略是否押中了正确的落地路线,时间很快就会给出答案。