当脑卒中致瘫15年的患者首次用意念控制机械臂自主进食时,这一曾被视为“科幻情节”的场景,让世界看到了脑机接口(BCIs)技术的革命性潜力。这种能在大脑与外部设备间建立直接连接的技术,正从实验室走向现实,不仅为残障人士带来独立生活的希望,更在康复、智能设备控制甚至认知增强等领域展现出广阔前景。然而,随着技术加速发展,其引发的伦理争议也日益凸显——数据归属、隐私保护、社会公平等问题,正成为学界和产业界亟待解答的课题。

@Brain Matters

技术突破:脑机接口不断拓展应用场景

脑机接口的核心原理,是捕捉大脑信号并将其转化为计算机指令,从而操控机械臂、轮椅、语音神经假体等外部设备。对很多运动障碍患者而言,这意味着彻底摆脱瘫痪的束缚,重新掌控日常行动。而对更多人来说,这项技术的价值远不止于此:通过脑机接口系统的反馈,大脑回路可被重塑或强化,助力患者恢复原生运动功能;健康人群甚至能借助它控制智能设备、与虚拟世界交互,实现“意念操控”的生活。

@Noah Science

如今,Neuralink、Synchron等前沿企业正推动脑机接口向更广阔的领域延伸,让“人脑与技术无缝交互”从科幻走向可能。但技术的飞跃背后,一系列伦理问题也随之浮出水面。

伦理问题:从个体权利到社会公平

1. 身份与自主的边界:侵入性风险与知情同意困境

多数高精度脑机接口需通过手术将电极植入脑组织,虽能实现精准控制,却伴随着感染、组织损伤、电极退化等风险。更棘手的是知情同意问题:阿尔茨海默病、帕金森病患者可能因认知障碍难以评估风险;肌萎缩侧索硬化症(ALS,即渐冻症)患者因丧失语言能力,难以清晰表达意愿;抑郁症患者的决策能力也可能受病情影响,这些都让“持续自主同意”成为难题。

@vuink.com

尽管技术能赋予患者前所未有的自主感,但如何在风险与获益间平衡,仍是对医学伦理的重大考验。

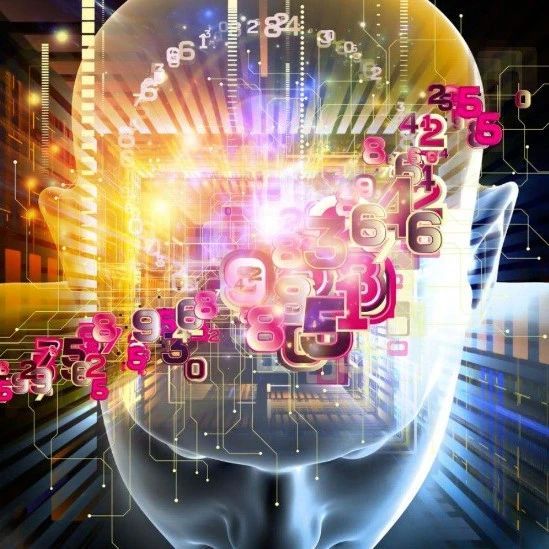

2. 隐私危机:“脑间谍软件”与数据安全漏洞

脑机接口生成的神经数据包含人类最私密的思想、意图和情绪,一旦泄露或被滥用,后果不堪设想。研究显示,通过低成本设备即可实现“脑间谍”行为:向用户闪现数字时,大脑对熟悉数字产生的P300脑波会暴露银行密码等敏感信息,而这一过程仅需13.3毫秒。

“大脑指纹” @timetransportal

更严峻的是,目前全球尚无统一框架规范神经数据的所有权——这些数据属于用户、企业还是医疗机构?专家呼吁,需通过加密、数据降噪、分离关键信息等技术手段,结合政企协作,筑牢隐私防线。

3. 公平性鸿沟:技术普惠与认知增强的争议

脑机接口当前的高昂成本,让其成为少数特权机构的“专属品”,可能加剧医疗资源不平等。而“认知增强”功能更引发激烈辩论:支持者认为它能提升人类的道德判断、推理能力,推动人与机器融合;反对者则担忧,这会加深“增强者”与“非增强者”的社会鸿沟,甚至改变人性本质。

伦理规范:在探索中前进

除了以上这些,脑机接口伦理还涉及责任归属的困境、身份认同与人类本质的挑战以及技术滥用与治理等一系列问题。不过,随着技术的不断应用,相关的伦理研究、指南以及解决方案也不断被提出。2024年2月,中国国家科技伦理委员会发布了《脑机接口研究伦理指引》,作为中国首部系统性伦理指南,确立 “保障健康、尊重被试、公正公平、风险管控、知情公开、支持创新” 六项原则,针对五种脑机接口类型(非侵入 / 侵入 / 介入式、修复型 / 增强型)提出具体规范,强调社会价值优先、数据全流程保护及动态责任机制。

@科技部

国际上,联合国教科文组织(UNESCO)于2021年发布了《神经技术伦理问题报告》,系统分析了神经技术对个人自主权、心理隐私、认知自由及社会公平的潜在挑战,并首次提出制定全球伦理框架的必要性。2023年正式提出神经技术伦理建议,2024年8月发布了《神经技术伦理建议书》的首份修订草案(工作文件号:SHS/BIO/A.HEG-NEURO-2/2024/1),明确了保护认知自由、心理隐私、知情同意权等核心原则,并开放供会员国及公众咨询。

2025年5月,政府间特别委员会对草案进行逐条审议,成员国代表通过辩论和修改达成共识,最终版本将于2025年11月提交至联合国教科文组织第43届大会正式表决通过。这是人类首次针对神经技术建立全球伦理共识,旨在平衡技术创新与基本人权,防止思想操控、隐私侵犯及社会不公,为跨境协作提供共同语言 —— 如同 “神经技术领域的巴黎协定”。

©Microgen/Shutterstock.com/UNESCO

此外,各国与国际见的行业与学术机构也在不断构建伦理共识,如神经科学学会(Society for Neuroscience)及国际脑机接口会议(BCI Society)强调公开透明、多利益相关方参与及跨学科协作;科研机构如中国脑计划、欧盟Human Brain Project等的内部伦理章程细化了数据共享、动物实验伦理及临床转化路径。

近年来,学术界也在不断探讨相关问题,并发表了诸多文献,核心著作包括《The Oxford Handbook of Neuroethics》(Julian Savulescu 等编,2015)覆盖了包括脑机接口在内的神经技术伦理,《Brain-Computer Interfaces: Technologies, Applications, and Ethical Considerations》(Frank Van der Werf 等,2023)则整合工程与伦理视角;期刊论文则更多,《Nature Machine Intelligence》、《Science Robotics》、《Neuroethics》等伦理专刊关注脑机接口临床试验伦理批判、脑数据权属框架及增强技术公平性模型等。

近日,我国多所高校和医疗机构联合发表的《精神障碍脑机接口临床研究的伦理治理:改良德尔菲研究总结》(Ethical governance of clinical research on the brain–computer interface for mental disorders: a modified Delphi study)就精神障碍临床脑机接口研究的伦理治理原则达成多学科共识,且采用改进的德尔菲方法,提供了一个融入切实可行伦理审查与执行流程,为相关从业者提供切实可行的伦理治理框架,助力防止脑机接口技术滥用。

@General Psychiatry

尽管争议重重,脑机接口改善人类生活的潜力毋庸置疑。专家强调,未来需建立清晰的伦理准则与监管体系:既保障个体的自主权、隐私与安全,也要通过政策推动技术普惠,避免社会分化;同时将脑机接口/神经技术相关的伦理治理落实到技术应用的每一个阶段。唯有如此,这项“重塑人类能力”的技术才能真正服务于全人类,在突破边界的同时,守住伦理底线。

*本文参考资料及图片来自网络,部分转引未列入参考目录;如有侵权请告知删除。

参考:

https://ugresearchjournals.illinois.edu/index.php/brainmatters/article/view/1098

https://www.most.gov.cn/kjbgz/202402/t20240202_189582.html

https://www.unesco.org/zh/ethics-neurotech

https://doi.org/10.1136/gpsych-2024-101755等