二、认证流程四阶段

根据要求,民用航空器认证要经历四个阶段。

1. 概念设计批准(6-12个月)

- 技术可行性评审

提交总体设计方案(含构型、动力、飞控系统),验证基础安全逻辑(如多旋翼冗余设计)。 - 关键指标

电池热失控防护能力(30分钟不蔓延)、飞控系统故障率(≤10⁻⁷/小时)。 - 案例

亿航EH216-S在此阶段验证16旋翼中8个失效仍可安全降落。

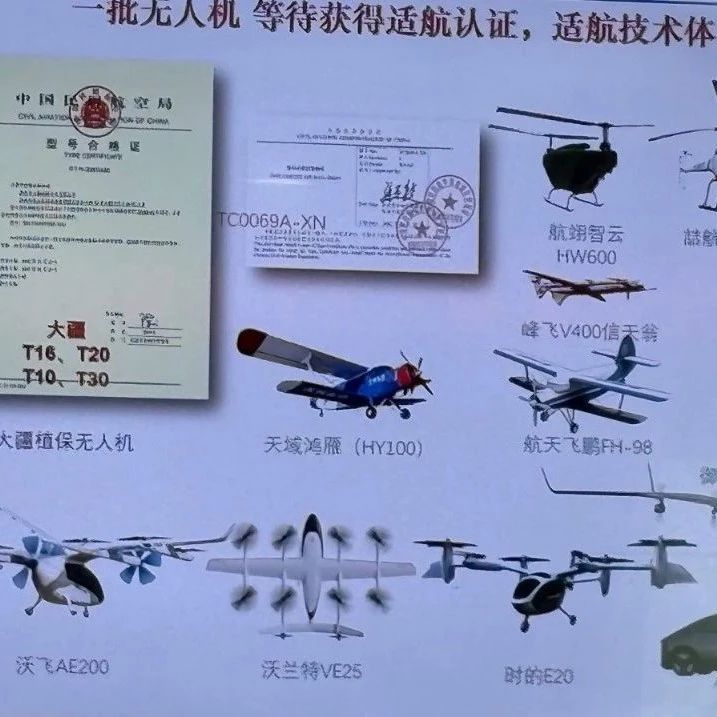

2. 型号合格证(TC)(2-4年)

- 地面试验

- 结构强度测试

模拟12级阵风载荷(150km/h)下的机身变形量(≤0.1%)。 - 电池安全测试

针刺/过充实验(能量密度≥300Wh/kg)。 - 飞行试验

- 极端环境测试

-40℃低温启动、强电磁干扰环境定位精度(≤0.5米)。 - 失效场景验证

50%动力单元停转下的紧急着陆能力。 - 数据要求

累计 15万小时仿真数据 + 5,000架次实飞数据。

3. 生产许可证(PC)(6-12个月)

- 供应链审查

电池(如宁德时代航空电芯)、电机(精进电动)等核心部件溯源。 - 品控体系

生产线故障率≤0.001%(每百万件缺陷≤10)。 - 案例

峰飞航空V2000CG生产线通过AS9100D航空质量标准认证。

4. 单机适航证(AC)(每架次)

- 出厂检测

飞控系统响应延迟(<10ms)、旋翼同步误差(<0.1ms)。 - 试飞验证

30分钟实际航线测试(含起降、悬停、模式切换)。

三、技术卡点:适航认证的四大难关

1. 安全冗余设计矛盾

- 问题

传统航空器遵循“故障-安全”原则(单点失效不影响安全),但eVTOL多旋翼系统需满足 “故障-运行”(失效后仍可飞行)。 - 案例

亿航EH216-S为16旋翼设计,需验证任意4个电机失效下的安全降落能力(《民用无人驾驶航空器适航审定管理程序》第15.3条)。 - 数据

冗余测试成本占研发总投入 35%(峰飞航空招股书)。

2. 电池航空级认证壁垒

- 标准对比:

指标 汽车动力电池(GB 38031) 航空动力电池(CTSO-C179b) 循环寿命 1,000次(容量≥80%) 2,000次(容量≥90%) 热失控防护 5分钟不蔓延 30分钟不蔓延 - 难点:

宁德时代航空电池虽达 285Wh/kg,但循环寿命仅 1,200次(距标准差40%)。

3. 适航审定体系缺失

- 法规空白:

现行《正常类飞机适航标准》(CCAR-23)未覆盖倾转旋翼/分布式推进等新型构型。 - 解决方案:

民航局发布 《专用条件SC-VTOL》: 强制要求模拟 12级阵风下的飞控稳定性(第7.2.3条) 新增 “坠撞后生存率”指标(客舱结构需保障95%乘员存活)

4. 试飞验证成本高企

- 数据:

倾转旋翼机型需完成 10万小时仿真+ 5,000架次实飞测试(小鹏汇天披露) 单次极端工况(-40℃/强电磁干扰)试飞成本 50万元/次(沃飞长空适航报告)

四、企业攻坚案例

亿航智能:

- 策略

选择结构简单的多旋翼构型,规避倾转机构认证风险。 - 成果

全球首个获TC/PC/AC三证(2023-2024),但载重仅 260kg(限2人)。

峰飞航空:

- 技术突破

复合翼构型V2000CG货运版率先通过吨级适航认证(2024年3月),但载人版需重新验证生命保障系统。

小鹏汇天:

- 困境

倾转旋翼构型需额外验证200+项机械转换可靠性(FAA AC 21.17-4标准),预计2026年完成认证。

四、政策与技术的博弈

| 冲突焦点 | 政策诉求 | 技术现实 |

|---|---|---|

| 认证周期 | ||

| 载人安全标准 | ||

| 国产化率 |

五、破局路径(2025新动向)

联合审定试点:

民航局联合德国交通部启动 “中欧eVTOL适航互认”,峰飞V2000EM将同步申请EASA SC-VTOL认证。

技术豁免机制:

针对倾转旋翼机构,允许采用 “仿真替代实飞”(需误差<3%),降低试飞成本(《适航审定改革十条》)。

供应链攻坚:

国家低空经济创新中心(深圳)攻关航空级MCU芯片,目标2026年国产化率100%。