文|编辑部

今年3月,来自中国的史河机器人集中完成B+轮到B+++++轮融资,融资金额累计数亿元;紧接着的6月,在大洋彼岸,美国Gecko Robotics宣布完成新一轮1.25亿美元规模的D轮融资。巧合的是,这两家企业虽然相隔万里,却都专注于同一类细分产品——高空机器人。

与AGV等已经广泛认知的移动机器人相比,高空机器人还是一片新兴且“立体化”的市场,它不仅代表着移动机器人的空间延伸,更在技术、应用和商业模式上打开了新的想象力窗口。据悉,市场研究和竞争情报提供商FactRr预测,高空作业相关产品市场规模在2023年达到83.64亿美元,预计到2033年将突破572.06亿美元,年复合增长率约为21.2%。这一增长趋势显示,高空机器人正逐步成为资本与产业布局的重点。

高空机器人是什么?用在哪?

根据国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》规定,高空作业是指在坠落高度基准面2米及以上、存在坠落风险的作业。这一定义清晰地划定了高空作业的范围,而在船舶、化工、能源等工业领域以及外墙、桥隧、机场等大型基建领域中,广泛存在着符合这一标准的高空作业场景。

面对这些众多的高空作业场景,高空机器人应运而生。根据国际机器人联盟(IFR)的分类,移动机器人按照作业环境可分为陆、海、空、天四类,即地面移动机器人、水下机器人、立面移动机器人、无人机。而高空机器人作为一种智能特种机器人,有着独特的特点。它既不是悬停作业的无人机,也不是平面作业的移动机器人,而是将“移动” 这一概念从地面延伸到了建筑、储罐、桥梁等立体空间中。

与普通爬壁装置不同,工业级高空机器人面临的挑战不仅仅是“贴得住”,还须具备在垂直表面上精准、稳定和长时间作业的能力。就意味着这类机器人需要在吸附机构、运动控制、环境感知以及任务执行等多个环节实现系统性的技术突破,只有这样才能满足实际作业的需求。

也正因如此,在应用端,高空机器人的舞台异常广阔。它们可以服务于高层建筑的幕墙清洗和外立面检测,在化工等行业执行大型储罐与管道的检测与维护,在能源领域对风电塔筒、火电锅炉进行高空检修,还能承担桥梁检测与维修等基础设施任务。这些场景有着共同的特点,即作业高度危险、人工效率低下且成本高昂。

更重要的是,这些需求在全球范围内都呈现出增长趋势。城市化进程带来的高层建筑群不断增多,据中华人民共和国应急管理部数据,截至2024年底,全国高层建筑已超过139万栋,其中100米以上的超高层建筑1553栋;同时,能源基础设施的老化、可再生能源装机量的激增,都在推动着高空作业的自动化转型,这无疑为高空机器人提供了一个稳定且持续扩容的市场。

为何突然火了?

今年3月,中国浙能集团等一线机构纷纷入场投资高空机器人领域,史河机器人密集完成了累计数亿元的B+轮到B+++++轮融资。无独有偶,海外头部企业Gecko Robotics也在今年6月完成了1.25亿美元D轮融资,估值翻倍至12.5亿美元。资本的嗅觉并非无的放矢,高空机器人赛道的关注度上升,其背后是高空机器人对多个行业 “高危、高成本、低效率” 痛点的精准破解。

当下,高危与低效是高空作业的普遍难题。住建部数据显示,中国建筑行业高处坠落事故占施工安全事故的 54% 以上,这一风险同样存在于石化、能源、船舶等支柱产业。传统作业中,“蜘蛛人”、脚手架、吊篮等方式均需人工进入危险区域,安全与效率短板已成共识。以船舶除锈为例,人工喷砂效率仅 10㎡/ 小时,还伴随污染与高防护成本;而机器人不仅作业面积更大、质量稳定,还能显著降低综合成本。在化工等领域,罐体维护除高空风险外更有防爆要求,人工操作成本高、周期长,对机器人解决方案的需求尤为迫切。

雪上加霜的是,中国的劳动力结构正在发生深刻变化。第七次全国人口普查数据显示,15至59岁劳动人口占比从2010年的超70%下降至2021年的63.35%。年轻人越来越不愿意从事高风险、高强度、回报低的岗位,使得高空作业的用工市场日益紧张,熟练工人短缺问题日益突出。

图表:全国第六次/第七次人口普查年龄结构

与此同时,巨大的市场潜力为资本热情提供了基础。根据多方调研数据,全球船舶涂装市场年规模达420亿美元,化工防腐市场约340亿美元,能源基础设施运维市场超270亿美元,建筑外墙清洗等民用市场也接近200亿美元从民用到工业场景,均存在巨大的人工替代与效率提升空间,刚性需求叠加劳动力供给锐减,让资本对高空机器人寄予厚望。

要将这一市场潜力转化为现实回报,技术演进提供了关键支撑,并驱动了商业模式的跃迁。近年来,机器人感知、算法与执行模块的快速迭代,推动高空机器人从初期的“爬壁装置”进化为具备精密感知、自主导航、智能作业能力的专业平台。更重要的是,领先企业正借此实现商业模式的升级。以Gecko Robotics为代表的企业,不再满足于简单替代人工,而是将机器人定位为基础设施数字化入口。其 Cantilever 平台能对采集数据统一建模、可视化,并预测管道爆炸等风险,实现从巡检到全生命周期管理的决策辅助,使机器人从硬件工具升级为数据资产采集节点。

图:Gecko使用搭载传感器的机器人采集基础设施的详细材料级数据

国内领军者史河机器人也展现出类似的演化路径。在完成船舶除锈、化工储罐、风电塔筒等高空作业的产品布局后,史河正将能力延伸至高空检测与基础设施建造场景,核心战略从“产品公司”转向“解决方案提供商”。同时,公司通过灵活代理制快速拓展东南亚、中东等地市场,已经在部分海外项目中实现“样机展示即签单”的商业闭环,显示出其产品在国际上的成熟度与市场接受度。

视频:史河机器人BeeBot Max外墙清洗机器人作业

这类企业的实践,正在印证一个清晰趋势:高空机器人不是孤立存在的硬件产品,而是支撑基础设施智能化管理的关键入口。

能否成为下一个风口?

相比于具身智能等“先概念、后产业”的人工智能热点,高空机器人展现出截然不同的发展轨迹。它的热度并非源于想象力的膨胀,而是建立在现实痛点、技术能力与商业路径的扎实基础之上。从劳动力缺口、作业安全、运营效率、合规压力,到投资回报、数据闭环,这一领域几乎在每一个关键环节上都具备了足够强的产业张力。

然而,高空机器人要实现规模化应用、成为真正的“风口”,仍面临诸多挑战。技术瓶颈首当其冲,高空作业场景复杂多变,建筑外立面材质、结构各异,机器人须具备高超的环境感知与路径规划能力,同时还要应对强风、温差等严苛环境,其安全性和稳定性虽有提升但尚未完全成熟,部分机器人在清洁场景中灵活性不足,难以替代人工。

技术挑战之外,成本压力与市场接受度同样是高空机器人面临的重要问题。研发需整合多技术模块,壁垒高、周期长且资金需求大,中小企业压力显著;加上场景非标、定制需求强,企业难实现标准化生产,导致成本高、毛利不稳。这使机器人在劳动力成本有优势的地区,价格难与人工竞争,客户对投资回报周期存疑。同时,传统物业公司对自动化设备认知有限,更依赖人工,尤其对突发情况(如紧急停机)的应急处理能力心存担忧。

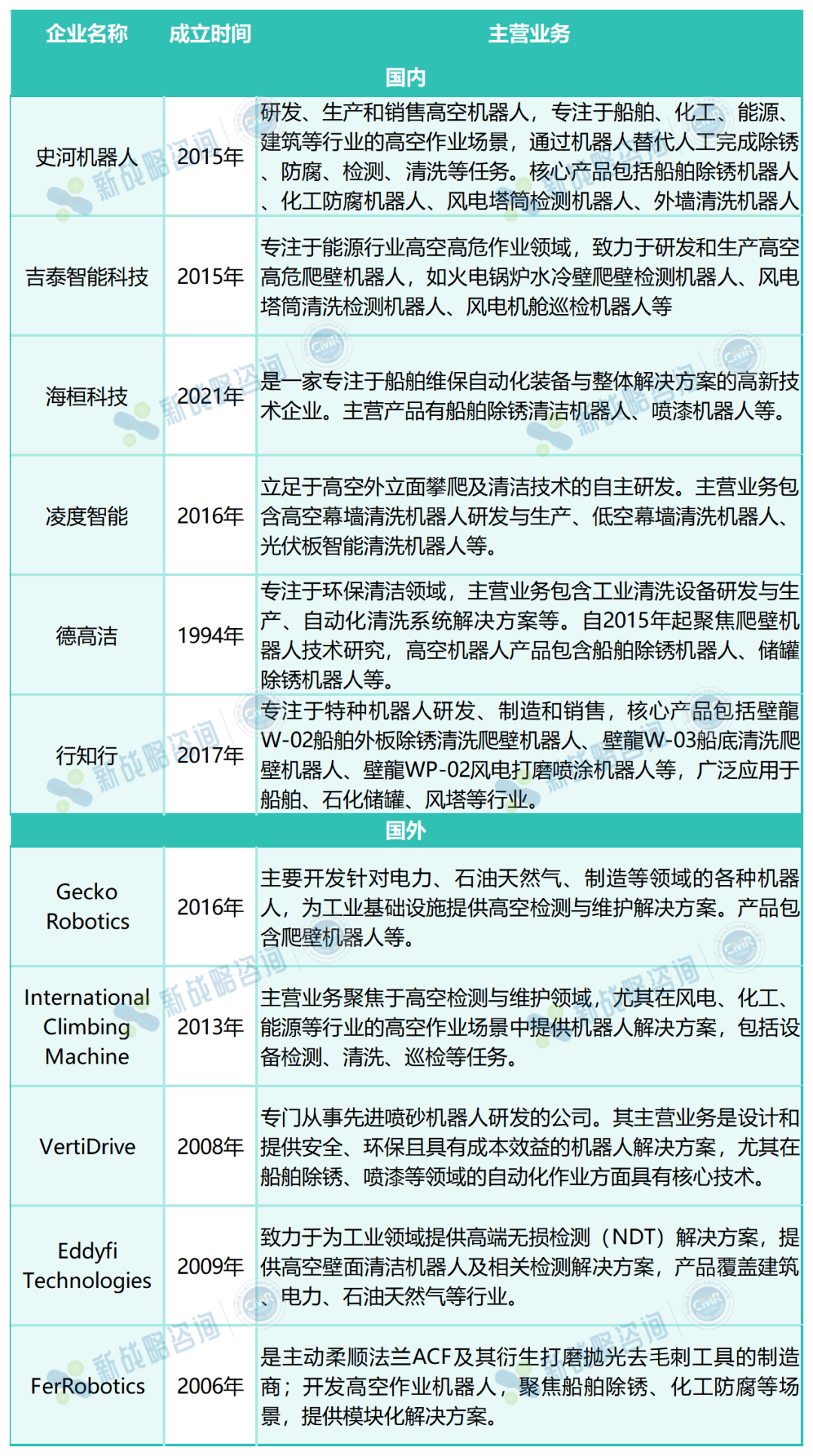

但即便如此,行业的早期竞争格局已悄然显现。全球范围内,高空机器人企业可大致分为两类,一类专注于传统清洁应用,如幕墙玻璃、石材表面的日常清洗;另一类侧重于检测与维保,服务于船舶、风电、石化等高风险场景。

从市场结构来看,国外品牌在重工业领域仍占据先发优势。例如,Gecko Robotics依托美国强大的国防和能源体系,已经积累了大量服务于化工、制造等高安全门槛行业的客户,成为全球这一细分市场的龙头企业;荷兰 VertiDrive 公司则在船舶除锈、喷漆等领域的自动化作业方面具有核心技术;而International Climbing Machine在风电场景实现了首个落地应用,展现了其技术优势。

与此同时,国内本土势力也在积极探索,通过学习和借鉴国外竞品的技术路线和行业经验,逐步寻找到适合本土市场的应用方向。其中,史河机器人便是凭借这种学习模式,最早涉足风电塔筒清洗,随后扩展到管道爬壁机器人、高铁站立柱清洗等场景,最终逐步进入船舶除锈等多个领域,迅速成长为国内高空机器人行业的领跑者之一;凌度智能则专注于高空外立面攀爬及清洁技术,推出了高空幕墙清洗机器人等产品,瞄准了城市建筑市场。可见,国内企业当前正凭借本土市场的需求特点和灵活的技术迭代,逐步形成具有竞争力的产品和应用场景。

整体来看,高空机器人赛道虽仍处于早期阶段,但国内企业已展现出强劲的追赶势头。

目前,高空机器人的价值潜力与进化方向清晰可辨。在Gecko Robotics与史河机器人等典型企业的实践中,高空机器人正经历着从“工具属性”向“平台属性”跃迁,它不再仅承担作业任务,更演变为数据采集、智能决策与设施管理平台的关键节点,以稳健节奏逐步释放产业基础设施升级所需的新动能。

诚然,相较于人形机器人那样“概念吸睛、资本充沛”的风口赛道,高空机器人的发展路径更为务实与缓慢。但正因为其核心能力高度聚焦于刚性需求、拥有成熟场景且具备可验证的商业闭环,才使其有望真正穿越周期,构建起长期稳定的技术壁垒与客户黏性。换句话说,它可能不是“炒出来的热点”,而是“做出来的市场”

资本的关注或许只是开端,真正决定这一赛道未来天花板的,依然是产品能力、服务深度与系统化解决问题的能力。